Überleben

Im Februar 1945 wurde Fritz Wiegmann zwecks einer Gallensteinoperation von Berlin nach Oberfranken, Hof an der Saale, überwiesen und dort im April 1945 von den amerikanischen Truppen eingeholt. Die Bevölkerung der Stadt an der Grenze zum Egerland schwoll damals durch Flüchtlinge und Vertriebene an auf zeitweise 55.200 Ew. (Link).

Damals hat er auch Stauffenbergs Witwe mehrfach gesprochen, schon hinter den amerikanischen Linien bei einer befreundeten Familie. Sprengstoff für das Attentat sei vom Secret Service geliefert worden und hätte einen Krater bilden sollen. Die Baracke sei aber eingegraben gewesen. v.Trott sei ‚Kopf’ der Opposition gewesen; seine Anfrage in England sei negativ beantwortet worden: unconditional surrender! (Persönl. Mitteilung ende der 1960er Jahre.)

Dann versetzte der Eiserne Vorhang die Region in eine extreme Randlage, sie wurde vom früher benachbarten Böhmen, Vogtland und Thüringen abgeschnitten. Die Grenzen verliefen nur wenige Kilometer vor der Stadt. Für einen weltoffenen Freigeist und Großstädter wie Fritz war der Ort mit traditionell ausgeprägtem Lokalstolz ein denkbar ungeeigneter Winkel.

.

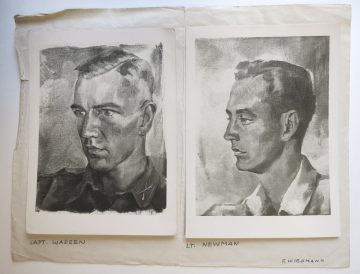

Noch während seiner kurzen Kriegsgefangenschaft wurde man unter den amerikanischen Offizieren und Soldaten auf den Porträtmaler Wiegmann aufmerksam. Im Stadtarchiv Frankfurt liegen vier Reproduktionen und sechzehn persönliche Dankschreiben, oft mit Heimatadressen. Dort ist Wiegmanns erster Wohnung in Oberkotzau, 5km südlich der Stadt erwähnt. Wenn man sich fragt, wovon Wiegmann damals lebte, ist der Kontakt zur amerikanischen Garnison sicher ein Teil der Antwort. (Link zu dem mir 2021 bekannt gewordenen Bild des GI Leroy Schauder)

.

Durch eine Anfrage aus Hof 2014, ob ein Kinderbild in Öl der Mutter von dem Wiegmann der Webseite gemalt worden sei, erfuhr ich auch von diesem Kundenkreis. Ein paar Porträts (in zeitgenössischer Fotoreproduktion dokumentiert) von Erwachsenen nach 1937 lassen sich nicht zuordnen.

Das Entnazifizierungsverfahren wurde 1947 ‚eingestellt‘. Der Eintritt in den NSLehrerbund war Bedingung gewesen, um mit Klassen seiner Berliner Schule in die `Kinderland-Verschickung‘ (KLV) nach Karlsbad zu gehen. Er erzählte mir von pädagogischen Erfolgen in einer Idylle – „Töchter Deutscher Christen und bekennender Christen einträchtig“. Und er wurde erst 1944 Soldat.

Er bemühte sich von Hof aus um eine Wiederanstellung als Kunstlehrer – in Berlin, in Hamburg, in Hessen und wahrscheinlich auch in Bayern, und scheiterte damit. Lag es an seiner eingeschränkten Gesundheit oder dem von den Landesbehörden praktizierten Grundsatz, erst die Landeskinder zu versorgen?

Erst ab Oktober 1948 konnte Wiegmann an der Granit-Bildhauerschule im benachbarten Wunsiedel (Link) arbeiten, bevor er 1950 nach Frankfurt zog und dort 1951 in den Hessischen Schuldienst übernommen wurde. (Link „Lebenslauf“). In Wunsiedel unterrichtete er auch den in Frankfurt durch Arbeiten im öffentlichen Raum bekannten Bildhauer und Städellehrer Willi Schmidt (Link Wikipedia), der ihm zeitlebens freundschaftlich verbunden blieb.

Generationswechsel – z.B. Armin Sandig (1929 – 2015)

Wiegmann suchte Anschluss an die sich im Nachkriegsdeutschland neu organisierende Kunstszene. Ein paar Ansätze dazu versandeten. Gründe finden sich in seiner Person wie in der Ausgangslage 1945. Verfemte, entmutigte und an ihrer Entwicklung Verhinderte, die oft ihre Arbeiten im Krieg verloren hatten, trafen auf die Ansprüche einer jungen Generation, die mit ihrem Freiheitsdrang keineswegs hinter die Veteranen der Moderne zurücktreten wollte.

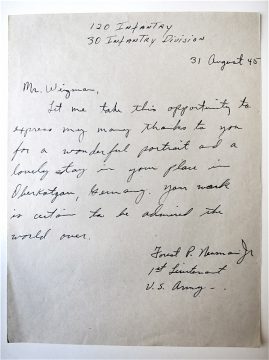

Ein schönes Beispiel ist der junge Armin Sandig, 1929 in Hof geboren, ein Autodidakt, den Gottfried Sello ( „Traum ohne Ende…“ 2013, Link) 1960 trifft.

Seine ersten Jahre bis 1949 skizziert Heinz Spielmann 2009 auf der Webseite der Stiftung Armin Sandig („Armin Sandig – Ein Blick auf sechs Jahrzehnte Malerei) :

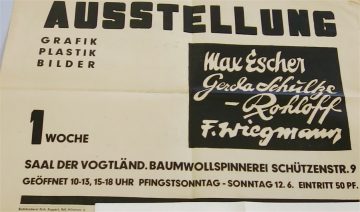

1949 konnte man im Konstanzer Theater Arbeiten eines bis dahin unbekannten Malers sehen, die den Besuchern fremd erscheinen mussten, selbst den wenigen, die sich in der aktuellen künstlerischen Entwicklung auszukennen glaubten. Sandig zeigte Bilder, die auf eine erst zehn Jahre später sich durchsetzende Malerei gerichtet waren, zu einer Zeit, in der man zunächst das längst Erreichte kennen lernen musste. Es galt zunächst, im Deutschland der ersten Nachkriegsjahre die heute als „klassisch“ bezeichnete Moderne nach ihrer Verfemung wieder zu entdecken. Nur die Älteren besaßen noch Erinnerungen an den frühen Expressionismus, an den „Blauen Reiter“ und das Bauhaus. Was danach gekommen war, verstand kaum jemand.

Wie sollten die jüngeren Künstler, die am Ende der Nazizeit gerade 15 -16 Jahre alt waren, zu sich selbst und zu einer eigenen Sprache finden? Sie kannten kaum die Bilder der um 1910 Geborenen, die 1933 etwa so alt gewesen waren wie sie bei Kriegsende. Mit ihnen verband sie die Überzeugung, dass nach dem Verlust aller Normen eine neue Kunst nur aus der völligen Freiheit entstehen könne, dass jeder Einzelne in dieser Freiheit seine Normen selbst finden müsse. Was wir heute „Informel“, also „formlos“ nennen, war letzten Endes nichts anderes als der Versuch, aus der Auflösung von allem, von Gegenstand, Konstruktion, Komposition – also von jeder Verbindlichkeit – zu einer zuvor unbekannten Bildform zu gelangen. (….)

Unter den deutschen Malern, die dieses Ziel verfolgten und sich als Vertreter des „Informel“ oder „Tachismus“ mehr schlecht als recht klassifiziert sahen, war Armin Sandig einer der jüngsten. Er kam aus Oberfranken, kannte keine Kunstschule, war Autodidakt, also frei von allen Vorgaben durch Lehrer – eine ideale Kondition für eine voraussetzungslose Malerei. Wie hätte er für sie Verständnis finden können?

Dreißig Jahre nach der Konstanzer Ausstellung, die er in seinen Katalogen stets als erste aufführt, hat Sandig seine Anfänge im Telegrammstil so beschrieben:

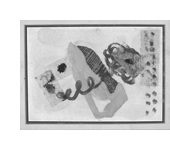

Der mit 16 Jahren gefasste Entschluss, Maler zu werden, allen materiellen Schwierigkeiten und allen Widrigkeiten zum Trotz. Wenn er Geld verdienen musste, schrieb er in der lokalen Zeitung Kunstkritiken, auf die hin es Protestbriefe hagelte. Als er 1946/47 mit einigen Künstler-Kollegen im heimatlichen Hof einige Bilder zeigte, mussten sie lesen „Malern solcher Bilde sollte man die Lebensmittelkarten entziehen“. 1999 freute sich das Schweinfurter Museum, dass es eines der ein halbes Jahrhundert zuvor beschimpften Blätter als Geschenk für seine  Sammlung erhielt. Es handelt sich um eine Collage von 1948/49 mit einer farbigen Struktur, eine Vorahnung von dem, was Sandig zehn Jahre später bekannt machen sollte.

Sammlung erhielt. Es handelt sich um eine Collage von 1948/49 mit einer farbigen Struktur, eine Vorahnung von dem, was Sandig zehn Jahre später bekannt machen sollte.

Vom fränkischen Hof ging Sandig zunächst nach München. Autodidakt blieb er nicht freiwillig, sondern nur, weil er bei dem gerade an die Akademie berufenen Xaver Fuhr studieren wollte, Fuhr jedoch nicht das Wohlwollen des ebenso reaktionären wie mächtigen Kultusministers mit dem treffenden Namen Hundhammer fand – also wurde es nichts mit dem Studium. Vielleicht führte diese Abweisung den jungen Maler schneller zu sich selbst – und 1951 nach Hamburg. Zwar auch in Stuttgart, Düsseldorf und anderswo in Westdeutschland  präsentiert, fand er in der Hansestadt eine ihn tragende Liberalität.

präsentiert, fand er in der Hansestadt eine ihn tragende Liberalität.

(Die beiden Grafiken sind Teil des Dokuments)

Wikipedia erwähnt im Beitrag Armin Sandig eine Hofer Kunstausstellung „Junge Maler“, an der Sandig 1946/1947 im Alter von 17 Jahren zum ersten Mal eigene Arbeiten zeigen konnte.

Im gleichen Alter, sogar schon mit Sechzehn, hatte Fritz Wiegmann 1918 seine provinzielle Heimat Minden verlassen (Link) in Richtung Berlin und revolutionärer Kunst!

Junge Maler“, die Proteste provozierten, das war für ihn nicht die passende Umgebung. Doch da war ja noch die Lokalzeitung als Forum!

„Vertreter der modernen Malerei in Hof“ – Konkurrenz unter Veteranen

Am 9.11.1946 schrieb Curt Pabst in der ‚Frankenpost‘ – „Visitenkarte der Ateliers – Besuch bei Vertretern der modernen Malerei in Hof“ – was er bei seiner Expedition in die exotische Welt der Kunst so verstanden und wahrgenommen hatte. Wir müssen dem Zeugen dankbar sein, erfahren Details und erkennen Bekanntes wieder:

„Auch das scheinbar amusische Hof ist inzwischen Vertretern der Moderne Heimat geworden. Wer Glück hat, dem ist ein Blick in abseitige Ateliers gegönnt. In der Fischergasse, mit dem Blick auf die Saaleufer, schafft der Maler Fritz Wiegmann. Als sich 1933 die Kunstpolizei den Staffeleien näherte, ging er nach Frankreich, Spanien und China. Um Repressalien gegen seine Angehörigen zu vermeiden, kehrte er in die Heimat zurück und wurde Soldat. Das Kriegsende erlebte er in einem Hofer Lazarett. Inzwischen wurde die in einem Banktresor geborgene Ernte seies früheren Schaffens eine Beute des Berliner Nachkriegschaos. Nun gestaltet er aus wachem Gedächtnis seine Visionen zum zweiten Mal. Wiegmann ist Naturalist, Maler des Gegenständlichen. Landschaften, Stilleben, Köpfe. Die Küste von Malorka. Die Ruinen von Rumeli-Hissar, chinesische Tempel, Lotosblumen. Ein Maler der klaren, starken, leuchtenden Farben. An der Wand das Bildnis der großen amerikanischen Pianisten George Kobelanck. Dazwischen Hofer Köpfe von farbiger Plastik des Ausdrucks.

Außerdem besucht Pabst die beiden Rheinländer Gottfried Brockmann und Hanne Schultze-Frotzheim, Kampendonck-Schüler in Düsseldorf, den Berliner Maler und Schriftsteller Heinz Meyer-Mengede, die Bildhauerin Gerda Schultze- Roloff und Marianne Brockmann, zwei starke Könnerinnen. Pabst endet mit einem Appell: Dem Publikum wäre zu wünschen, daß die Künstler ihre Abneigung gegen die Öffentlichkeit überwänden. Wir warten auf die Ausstellung der Hofer Sezession. Damit das Publikum bald erkennen könnte, wie viel hoher Kunstwille, wie viel tiefschürfendes Denken und wie viel Meisterkönnen zwölf Jahre lang von den Barbaren in Fesseln gelegt wurde.

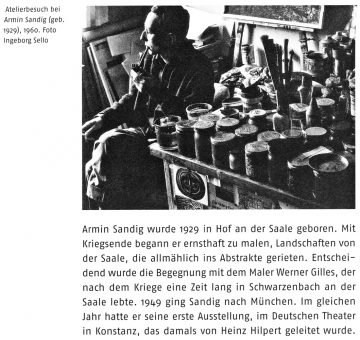

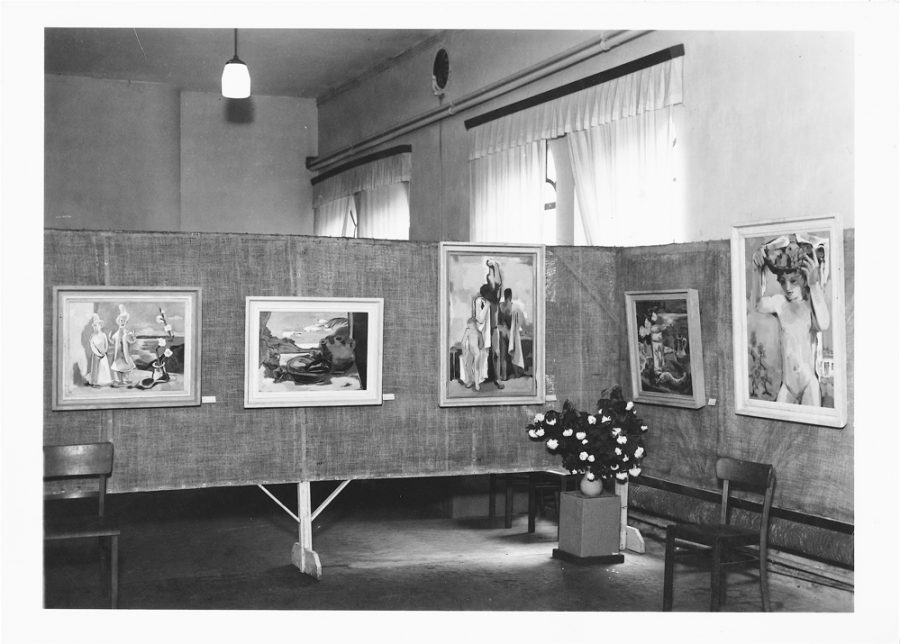

Erst für 1949 ist eine Ausstellungsbeteiligung Wiegmanns in Hof dokumentiert, eine Woche lang im Saal der Baumwollspinnerei. Die Lokalgeschichte birgt sicher noch Einiges an Information.

Wiegmann hat zwei Zeitungsausschnitte aufgehoben (Nachlass Stadtarchiv), wie üblich ohne Zeitungsnamen und Datum. ‚Verräterische‘ Details wie eine Silberne Hochzeit und die Erwähnung von ‚Pfingstgeschenk‘ datieren die Ausstellung auf die Woche nach dem 6. Juni im Jahr 1949.

Im Artikel „Drei Hofer Künstler“ (gezeichnet Ka.) werden Max Escher, Fritz Wiegmann und Gerda Schulze-Rohloff miteinander verglichen. Escher wird Bodenständigkeit attestiert: Bei ihm gibt es keine Sensibilität. Seine Stärke ist die Kraft. … Die Wirkung ist frappierend. Trotz der ‚modernen‘ Sprache der Farben bleiben seine bilder naturnah, wie beispielsweise bei seinen Kriegserinnerungen an Rußland oder dem fast Brueghelschen flandernschen Sommer. Ihm fehlt auch nicht der Humor, man denke an seine Vogelscheuche … Ganz anders Fritz Wiegmann. Bei ihm ist alles Komposition, gestellt, motivisch ausgewogen und angeglichen ….Bei ihm sind die Farben zart, ineinander überfließend, ein weißgrau mit Dutzenden von feinsten Abtönungen, ein Verschmelzen von Grün und blau, das deutlich Einflüsse seiner ausgedehnten Reisen in den Fernen Osten spüren läßt. Auch die meisten seiner Motive entstammen dieser fremden Welt: Buddhaköpfe, chinesische Landschaften, Istambul oder Mallorka. Immer wieder verbindet er geschickt das Lebendige mit dem Toten, Menschen mit Masken, durch die die Lebenden noch lebendiger wirken. Doch nie, auch nicht bei den vielen Stilleben gleitet Wiegmann ins rein Dekorative ab, und die Arbeiten des letzten Jahres zeigen eine erheblich kräftiger werdende Farbe. Mit einer ganzen Reihe von Porträts beweist Wiegmann, daß er auch dieses Gebiet beherrscht.

Auch Dr. K.T. vergleicht in seinem Artikel „Drei Hofer Künstler stellen aus“ Fritz Wiegmann mit Max Escher (1901 – 1976). Er attestiert beiden, sie seien als Maler beide bestrebt, die Errungenschaften des abstrakten Spiels mit Farben und Formen, wie es den modernsten Strömungen eigen ist, in ihre ältere Malweise organisch einzubeziehen. Das scheint vor allem in den neuesten Arbeiten (Figur in spanischer Landschaft, 1949) mit Erfolg erreicht zu sein. Escher, der unpathetischer, kantiger empfindet, kommt mit seinem 1948 geschaffenen Bild „Südliche Strandbastion“ zu auffallend ähnlichen Ergebnissen.

Das will ich genauer wissen. Vom kurzen unbebilderten Wikipedia-Artikel über Max Escher werde ich zur „Frankenpost“ geleitet, welche nur „Premiumartikel“ offeriert, „Teil unseres exklusiven Online-Inhaltes“. Wer hätte das der „Frankenpost“ zugetraut? „Sichern Sie sich jetzt den Zugang zu allen Inhalten…“. Immerhin erfahre ich unter dem Titel „Künstler und Erzieher mit Leib und Seele“: „Im März 1976 starb der Hofer Maler Max Escher. Sein Werk ist noch immer präsent – in zahlreichen Wohnungen ebenso wie in seinem Marxgrüner Atelier. Dort kümmert sich sein Stiefsohn Wolfram Hauß um den Nachlass. Die „Private Galerie – Joachim Friebl Nürnberg“ (Link) reproduziert zwei Landschaften (ohne Datumsangabe), die gut auf den Eindruck von Dr. K.T. und Ka. passen. Ich spüre übrigens (nur Reproduktionen!) eine gewisse Verwandtschaft mit Wiegmanns Alpenlandschaften der späten 1960er Jahre (Link).

K.T. spricht auch noch vom Porträtisten: Wiegmann ist ein glänzender Porträtist. Sein weltweites Globetrotterherz schwingt, überlegen lächelnd um Menschenseelen wissend, in diesen Schöpfungen sattfarbig und sprechend mit. Bei ihm ist der Wille zur Abwendung aus impressionistisch-romantischer Umklammerung schwerblütige Tat geworden.

Die demonstrierte Großzügigkeit der Beurteilungen konnte die demütigende Abhängigkeit der in die Provinz verschlagenen Künstler nicht verbergen. Wichtig waren die soziale Signale: ob gelungen oder nicht, ob sensibel und gestellt oder kraftvoll und gar humorvoll, ob auch recht ausgewogen, wie fremd u.s.w. Die Öffentlichkeit durfte schließlich Ansprüche stellen. Und dann schließlich eine ‚Ausstellung‘ in einem Saal für ein paar Tage bekommen zu haben! – Wiegmann zog später immer wieder über den ‚Kunstbetrieb‘ der Bundesrepublik her (Link). In einer seiner ‚Übungen‘ auf der Schreibmaschine hat er seine Ablehnung festgehalten .

Er bemühte sich in Hof unermüdlich um Rückkehr in den Schuldienst. Wollte er – vom gerade überstandenen Jahrzehnt hin- und hergetrieben und geschlagen – als Pädagoge wenigstens die Kinder retten (Lu Xun)? Jedenfalls war er für eine prekäre Bohème-Existenz wie auf Mallorca längst zu alt.

Die Bildhauerin Gerda Schulze-Rohloff habe ich im Netz nur an einer Stelle gefunden (Link). Im ‚Museum Bayrisches Vogtland‘ der Stadt Hof werden ‚rund 3000 Kunstwerke verwahrt‘, fast ausschließlich im Depot. Schulze-Rohloff ist in der Liste aufgeführt, Wiegmann nicht. ‚An einem Terminal im Museum Bayerisches Vogtland können die rund 2400 digitalisierten Kunstwerke während der üblichen Öffnungszeiten angesehen werden‘, seit 2011. Also auf nach Hof an der Saale!

Hamburg? Eine Fatamorgana

Im Frühjahr 1947 gelang es Wiegmann, von Hof im Herrgottswinkel der Amerikanischen Besatzungszone aus, Bilder in der „Galerie der Jugend“ von Gottfried Sello in Hamburg auszustellen. Blogbeitrag „Wieder jung in der Galerie der Jugend“. Aber auch dort herrschte Generationskonflikt, und Wiegmann konnte sich nicht einmal zur ‚Hamburgischen Sezession‘ (Link) rechnen.

China

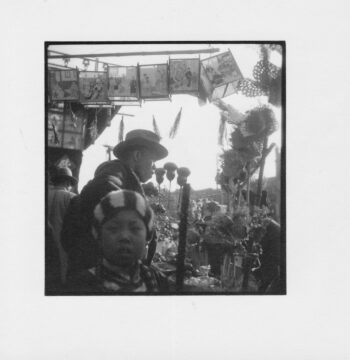

China-Vortrag Hof:Saale 1949 Notizzettel

Fast hätte ich Wiegmanns „China-Vortrag in Hof/Saale“ 1949 vergessen, dessen Unterlagen er zeitlebens aufbewahrt hat. Sie sind im Nachlass (Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main Link) durch Vortragsmanuskript und 37 gerahmte 6×6-Dias vertreten. Die Bilder sind zum Teil Luftaufnahmen des berühmten Grafen Castell (Link) in den dreißiger Jahren, sonst Aufnahmen von Wiegmann selbst und von seiner Freundin, der Fotografin Hedda Hammer ( später Morrison, Link). Der Vortragstext beruhte auf den eigenen Notizen in Peking. Jean-Pierre Dubosc (Link) hat Wiegmann in Peking bei der Abreise 1937 einen Teil seiner chinesischen Volksdrucke nianhua (Link) übergeben, ein anderer Teil wurde noch 1937 in Paris in der dortigen Nationalbibliothek ausgestellt, eine Premiere.

Da der Kalte Krieg auch die wenigen Nianhua-Experten in Ost und West trennte, blieb das Gebiet auch nach 1949 für Jahrzehnte unbeackert und Wiegmann zeitlebens so begeistert wie hilflos vor diesen Blättern. Ich habe selbst mitgelitten. Es war die Farbigkeit, die Freiheit im Pinselstrich über teilweise uralten in Holz geschnittenen Bildmustern und die Freiheit von naturalistischen Zwängen, die ihn faszinierten. Wiegmann und Dubosc übersprangen die in China selbst unüberwindbaren Schranken zwischen der Kunstsphäre der Elite und den ’niederen‘ Künsten des Volkes.

Stand: 23.12.22