Ich beschränke mich auf Andreas Kilbs Beobachtungen an „Planet Afrika“ und entdecke eine intelligente Ausstellungsmethode für magere Zeiten – sie haben längst begonnen! – in seiner Doppelrezension aus Berlin.

Planet Afrika. James-Simon-Galerie, Museumsinsel Berlin, bis 24. April 2025.

Geschichte(n) Tansanias. Humboldt Forum, seit 29. November. Jeweils kein Katalog!

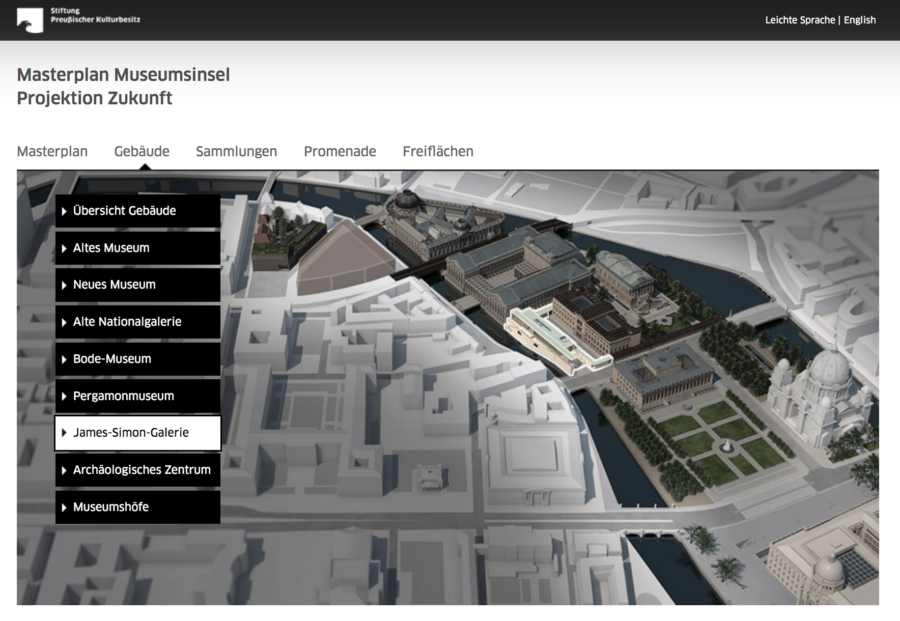

Fragen Sie mich nicht nach der James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel. Ich lese davon zum ersten Mal und muss ins Netz gehen. (LINK) Denn das elegante Pförtnerhaus des berühmten Museenparks steht erst seit 2019 zu Verfügung. Ob die Öffnungszeiten überhaupt ausreichen werden?

„Wie erzählt man einen Kontinent?“ Andreas Kilb 11.12.2024 FAZ – AUSZÜGE

(….) Wenn die Begriffe „Afrika“ und „Museum“ zusammentreffen, kommt vermintes Gelände in Sicht. Fast immer geht es um Kolonialverbrechen, Kunstraub und Restitution, europäische und indigene Narrative, und regelmäßig stehen sich zwei Seiten gegenüber, eine, die Forderungen stellt, und eine andere, die mehr oder minder bereitwillig nachgibt. Ein kulturgeschichtlicher Blick, der nach Kontinuitäten sucht, …. steht bei solchen Debatten auf verlorenen Posten. Unter den vielen Geschichten, die man über Afrika erzählen kann, sticht die eine, die Leidensgeschichte, alle anderen aus, zumindest auf absehbare Zeit.

Die Ausstellung „Planet Africa“ in der James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel will diesen Mechanismus durchbrechen. Hier bekommt der Kontinent jene „agency“, sprich Handlungsmacht, zugeschrieben, von der postkoloniale Aktivisten sonst nur abstrahierend reden, und zwar in einem umfassenden, menschheitsgeschichtlichen Sinn. Denn Afrika ist nicht nur die Urheimat des Menschen, sondern auch die Landmasse mit der größten Biodiversität, dem größten humanen Genpool und der größten Zahl gesprochener Sprachen auf der Erde. Eine einzigartige Vielfalt von Kulturformen

(….. )Die Ausstellung, die vom Deutschen Archäologischen Institut zusammen mit dem Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte, der Universität von Ghana in Accra und einigen unabhängigen Experten kuratiert wird, blättert die lange Geschichte des Kontinents in zwanzig Schauboxen auf, die jeweils einen Teilaspekt durch Fotos, Texte, Dokumentarfilme und Animationen erschließen und durch Vitrinen mit Leitobjekten ergänzt werden. ….

Die Ausstellung, die auch in München und Chemnitz und in fünf afrikanischen Staaten gezeigt werden soll, darf auch mit anderen Exponaten bestückt werden, nur ihre Informationsmodule sind vorgegeben. Weil sie im Wesentlichen aus Bild- und Textdateien bestehen, die auf verschiedene Trägermaterialien gedruckt werden können, passen die zwanzig Boxen auf einen USB-Stick. Auf diese Weise kann die Ausstellung um die Welt reisen, ohne dass die Objekte mitreisen müssen. Sie wechselt ihre Fassade, aber nicht ihren Bauplan, sie schöpft aus dem Reichtum lokaler Bestände, ohne sich in ihm zu erschöpfen. (….)

Der Artikel fügt sich gut in eine briefliche Diskussion, die ich vergangenen Herbst mit einem Frankfurter Ethnologen führen durfte. Mit dem Artikel könnte der stockende Gang unserer Argumentationen eine neue interessante Wendung nehmen:

Ich schrieb am 15.12.24 in einer Email: Sie haben gewiss Kilbs Artikel im Feuilleton der FAZ 11.12. „Soviel Blut in einem Ledersack“ bemerkt, und dass in „Planet Afrika“ Objekte eine neue dienende Rolle spielen. In einer Ihrer letzten Mails haben Sie mich auf die Möglichkeit von Museen ohne Objekte hingewiesen, was mich befremdete. Bei Kilb erst wird mir die Idee plausibel, und die Gedanken gehen sogar weiter. Ich will Sie aber nicht aufhalten. „Dekan“ zu sein, soll äußerst zeitraubend sein. Also belasse ich es beim Hinweis und Feiertagsgrüßen und –wünschen. Wir können in der nächsten Zeit Glück brauchen Herzlich Detlev v. Graeve.

Kilb beginnt mit einer traurigen Warnung: „Wenn die Begriffe „Afrika“ und „Museum“ zusammentreffen, kommt vermintes Gelände in Sicht“. Meine Gedanken lassen sich trotzdem und trotz verhindertem Gesprächspartner nicht anhalten. Ich notiere:

Verzicht auf „vintage“

„Planet Afrika“ zeigt einen Weg, wie Ausstellungen ohne vintage-Objekte auskommen .

Bei ihrem physischen Alter – ich sollte hinzufügen: und altersgemäßen Zustand – sind sie heute unverfälscht nur noch für Kunstausstellungen funktional.

Eine Minderheit der im Westen lagernden oder im Umlauf befindlichen Gesamtmenge besetzt zwar nach einem langen Drängen selbstbewusst ihre Nische im universalen Kunstmarkt. Sie gelten als „erstklassige“, auktionsfähige „Museumsstücke“, aber gerade sie sind auch entsprechend „vermint“.

Zukunft worin?

Die übrigen verlieren ihre Zukunftsperspektive, etwa wie nutzlos gewordene technische Geräte, die nicht mehr nachgefragt werden.

Ihre übliche Legitimation aus einem unterstellten traditionellen ‚ersten Leben’ ist immer wieder angezweifelt worden. Der Verdacht auf Kopie oder gar Fälschung (künstliche Alterung) ist nie ganz auszuräumen gewesen.

Deshalb haben sich die Anforderungen von Museen und wissenschaftlichen Institutionen seit dem Ende des vergangenen Jahrhunderts unglaublich radikalisiert. Am Beginn – noch um die vorherige Jahrhundertwende – stand ein wohlwollender Leichtsinn gegenüber dem Massenangebot, bei dem niemand ernsthaft wissen wollte, woher ein Objekt genau kam. Die Franzosen sprechen sinnigerweise bis heute von „récolter“, ernten. Die Lieferanten – also Erntearbeiter – waren meist weder interessiert, noch vorbereitet oder vor Ort überhaupt in der Lage , kulturrelevante Informationen‘ zu erwerben.

Heute herrscht dagegen eine ganz unrealistische Erwartung an die Ermittlung von „Provenienz“. Das beschert spezialisierten Labors Aufträge und diversen Autoritäten – ob ‚vereidigten Gutachtern‘, renommierten Galeristen oder studierten ‚traditionellen’ afrikanischen Würdenträgern – materielle und immaterielle Vorteile verbunden mit politisch-sozialer Aufwertung. Bodenloses Vertrauen gerade ihnen gegenüber ist zur Bedingung von Kooperation, natürlich ‚auf Augenhöhe‘, geworden. Sonst greifen Juristen, Vorgesetzte, Politiker oder Diplomaten ein.

Für eine Ökonomie totaler Restitution

Wäre da nicht „Restitution“ zu empfehlen, in großem Maßstab und an alle, die ihren Anspruch mit einem berechtigten Interesse – innerhalb weitgefasster identitärer Grenzen – vorbringen? Nur klar definierte Gruppen wie ältere weiße Liebhaber fallen natürlich aus. Die Angst vor wirtschaftlicher Übervorteilung und Raub wäre unbegründet, da der Massen-Markt unter dem überwältigenden Angebot zusammenbräche. Und der Rest? Citizen Kanes Prachtschloss ‚Xanadu‘ hatte einen großen offenen Kamin.

Umschulung

Musste die frischgebackene Ethnologie vor einem Jahrhundert die Legitimation ihrer wissenschaftlichen Disziplin mit der anerkannten Authentizität der gehorteten Exotika untermauern – und wenn es sich bloß um Tontöpfe oder Pfeilspitzen handelte – , so hat sich dieser Konnex inzwischen aufgelöst, zumal sich in der Ausstellungssphäre ganz andere Tätigkeitsfelder aufgetan haben. Zu den Ethnologen stießen Museumswissenschaftler, dann Museumspädagogen, Ausstellungsdesigner, massenhaft Kulturerklärer, Künstler, Eventmanager und Kindergärtner*innen. Archivare und Konservatoren satteln um – auf Mechatroniker, Digitalisierer, 3D-Drucker, pop-up-Architekten und KI-Kreative. Na und?

Hallo Detlev, ich komme gerade von einem Gedenksymposium 140 Jahre Berliner Konferenz 1884/85 in Berlin zurück. Die Deutsche Afrika Stiftung, das Afrika-Haus Berlin, die Universität Daressalam und die KfW haben es organisiert und dafür Sorgen getragen, dass sich die Gäste und Diskutanten aus deutscher und internationaler Politik, aus Wissenschaft und sog. Zivilgesellschaft an zwei Tagen einen Einblick in die gegenwärtigen Aktivitäten und aktuellen Diskussionen rund um Kolonialpolitik, Restitution und speziell natürlich „Afrika-Politik“ bilden konnten.

Die Ausstellung „Planet Afrika“, ebenso gefördert vom Auswärtigen Amt wie die Deutsche Afrika Stiftung, konnte ich leider aus Zeitgründen nicht mehr besuchen. Der hochinteressanten Ausstellung im historischen Museum Berlin über die Aufklärung („Was ist Aufklärung?“) hatte Vorrang erteilt, da die Beziehung Kolonialismus und Aufklärung seinerseits der dringenden Aufklärung bedarf. Auch dazu erschien am letzten Samstag in der FAZ ein spannender Artikel von Henrik Jäger „Der Schatten der Aufklärung“. Den vollständigen Artikel von Andreas Kilb vom 11.12.24 habe ich noch nicht finden können. Deine unvollständigen Gedanken zu „Museen ohne Objekte“ würde ich aber gerne mal wieder vis-à-vis diskutieren.