Fortsetzung des Beitrags „Hässlicher Weisser oder Pavian? Eine Katoyo-Maske der Chokwe‘“. (LINK):

Charakter

Maskenhafte Starre. Kein Mienenspiel. Glatte und große bogenförmige Oberfläche wie ein Kürbis, leeres Gesicht ohne Stammeszeichen, ohne den Bart der Alterswürde oder ein anderes soziales Zeichen. Eine gewisse Macht und Würde erhält diese Kopfskulptur von ihrer Komposition aus roten ‚europäischen‘ Stoffstreifen über einem geflochtenen rotbraunen Stirnband.

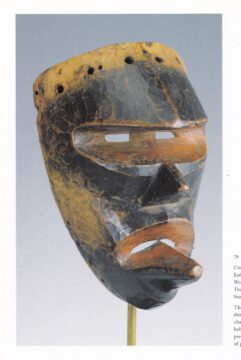

Der stechende Blick aus einer Art ‚Schießscharte‘ heraus – das Gegenteil plastischer, nach innen gerichteter Bohnenaugen – signalisiert Gefahr. Natürlich kann von ‚Ahnen‘ immer Gefahr ausgehen, aber die „Hässlichkeit“ dieses Maskentyps ist eine deutliche Botschaft.

Der trapezförmige, aus der tief gelegten Nasenwurzel hervortretende Nasenrücken ist markant, aber ohne Charme.

Die aus dem offen stehenden Mund heraustretende dicke Zunge – am deutlichsten im Profil zu sehen – macht nicht nur einen einfältigen Eindruck, sondern ist rein physisch nicht zum Sprechen geeignet. Wieso dieser Aspekt an dieser Stelle? Wie in allen traditionellen Kulturen ist auch in Afrika eine geschickte Rhetorik ein nicht zu unterschätzender Erfolgsfaktor bei der Durchsetzung eigener Interessen. Der gefürchtete Fremde erweist sich als unfähig, verständlich, vernünftig zu sprechen. Der Mund, dessen Oberlippe plastisch abgesetzt ist, wird durch die Zunge zu einer traurigen oder bösen Grimasse, so schlicht wie das bekannte ‚Emoj‘. – Die Zunge ist hier nach Lage und Größe so dominant, dass Deutugen wie“Lippe“ oder „Kinn“ nicht wirklich in Frage kommen. Nicht einmal für Stummel- oder Reißzähne lässt sie Raum.Nicht einmal kleine Ohren existieren wie an der ersten Katoyo, die Maske hört also auch nicht.Dafür fallen seitlich deutlich sichtbare Befestigungslöcher des Strumpfs auf, welcher das Gesicht des Maskenträgers völlig verbirgt, aber die Maskierung betont.

Von den vier Masken im ersten Beitrag aus „CHOKWE!- Art and Initiation Among Chokwe and Related Peoples“, 1998 bei Prestel erschienen, ist fig. 78 der Maske am ähnlichsten:

Ein rascher Blick auf die erste Katoyo (LINK)

Nur auf den ersten Blick erschien mir diese Katoyo weniger hässlich als die erste vom November 2024 mit ihren krassen Disproportionen, mit zwei Stummelzähnen, der krummen Stummelnase, dem steilen Kinnfortsatz und der bis auf die geweißelten Augenränder schwarzen Färbung. Die schlichte Kappe war, wie eine frische Fehlstelle zeigt, einmal rot wie das inzwischen verschmutzte Maskennetz auch. Ich kann jedenfalls den Blick nicht abwenden von diesem Abbild der ‚Kolonisatoren’! Eine künstlerische Klasse für sich! (LINK)

Überraschung!

Erinnern wir uns an die Bemerkung von Jordán in“Chokwe!“ aus dem ersten Beitrag !

Das große Repertoire an Makishi-Masken, die von Chokwe und verwandten Völkern geschaffen wurden, umfasst auch Darstellungen von Tieren und einer großen Anzahl mehrdeutiger Kreaturen. Ngulu, das Schwein, tanzt normalerweise neben Pwevo und verhält sich unberechenbar und „töricht“, um das Bild menschlicher Anständigkeit zu verstärken, das durch die weibliche Vorfahrin (Pwevo) charakterisiert wird (Pk. 81-83).

Und nun meine Überraschung: Eine im Juli 2024 erworbene Ngulu-Maske mit langer Schnauze und der vollständigen Kopfbedeckung stammt wohl aus derselben Werkstatt wie die zweite Katoyo. Das legt die Kombination der roten Stoffstreifen mit dem gleich angebundenen Gesichtsstrumpf nah. Und die Qualität der Holzarbeit.

Damit hätten sich zwei der bei den Chokwe erzieherisch eingesetzten „hässlichen“ Maskentypen, die sogar zusammen in einer professionellen Truppe aufgetreten sein können, wiedergefunden. Interessant wäre, wenn eine moralisch „schöne“ Maske derselben Provenienz sich finden würde, wonach ich bisher nur nicht gesucht habe. Mein Kunstgeschmack fand die entsprechenden Kandidat(inn)en bisher zu grimmig.

Ist sie nicht schön geworden, die Gestaltung der Einfalt durch den Künstler? Wenn ihre Tänze und dummen Scherze auch so gelungen waren wie der Holzkopf, stand ihrem Erfolg beim afrikanischen Publikum nichts mehr im Wege.

Fritz W. Kramer, Manuel Jordan , Constantine Petridis – Welche Perspektive ist näher an der Realität?

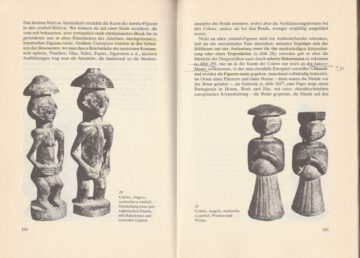

Der verstorbene Ethnologe Fritz W. Kramer ging in seinem bekanntesten Buch über afrikanische Besessenheitskulte „Der rote Fez“ (1987) auf „die Cokwe und die Bilder der Portugiesen“ ein, die Verwendung kleiner Figuren von Weißen in deren „Hamba-Besessenheitskult „.

F.W.Kramer Roter Fez, 184-185 Hamba-Figuren (pdf)

Die Abbildungen kommentiert er so: „Hakennasen und schmale Lippen,“ „mitunter begnügte sich der Bildhauer mit der Andeutung einer für ihn merkwürdigen Körperhaltung oder eines Tropenhelms, zuweilen gab er aber die Identität der Dargestellten auch durch scharfe Hakennasen zu erkennen, wie sie in der Kunst der Cokwe nur noch an der katoyo-Maske vorkommen…“

Da ist sie wieder, die Katoyo-Maske!

Die Figuren fanden sich „in den Körben der Wahrsager“, die Besessene therapierten. Er zitiert die Erklärung, „dass der Klient von jemandem verhext worden war, der einen Europäer zu den cokwe begleitet hatte“ (181) und weiter (183) :“Später infizierten sich die Besessenen an den Gräbern verstorbenen Europäer“

In der Arbeit an früheren Blogbeiträgen ist mir die unheimliche Macht der ‚Weissen‘, die ‚mit dem Teufel im Bunde‘ stehen, immer wieder begegnet : ( Zitate vor allem in„Die Weissen halten unsere Geister gefangen “ – Unterwerfung, Magie und Entfremdung“ (LINK ) Hier: Jan Vansina: Paths in the Rainforests (1990) chapter 8 (Überblick) Pierre Petit: Power and Alienation among the Luba of Katanga (1996) Zoé S. Strother: Suspected in sorcery (1996).

Manuel Jordan kommentierte die Maskeraden entspannt und fern jeder Besessenheit. Er konnte die Maskenauftritte in diesem geografischen Raum zwischen dem kongolesischen Grenzgebiet und dem Sambesi genau studieren und auf seinen Überblick pochen. Nur wann fand seine Feldforschung statt? . Ich finde keine Antwort darauf in den Wikipedia-Seiten. Dazu fällt nun ein geradezu professioneller blinder Fleck in Manuels Darstellung auf: die Zeitgeschichte gerade dieser Region: Was hat sich durch den verheerenden Stellvertreterkrieg zwischen NATO, UNITA und MPLA seit einem halben Jahrhundert in Angola ( 1959 – 1994; LINK) für diese Völker verändert? Davon schreiben Jordan und Kollegen nichts – so wenig wie über Besessenheit.

Besessenheit hat mit der ‚regulären‘ Initiationskultur vielleicht nicht direkt zu tun. Doch sie ist in diesen Gesellschaften – ebenso wie die Hexerei heimisch – nicht erst seit der Kolonialeroberung .Fritz Kramer rückte die magische Macht der Weißen der Fremden ins Zentrum rückt, aber er war am Schreibtisch ganz von seiner Sekundärliteratur abhängig.

Welchen Kontext kann Constantine Petridis‘ „The Language of Beauty in African Art“ (Yale University Press 2022) beleuchten, ein Schwergewicht selbst unter Coffee-Table-Books ?

Ob es mehr ist als ein lexikalischer Überblick unter Stichworten wie „Horrifying Masks (7.2), „Evil Masks“ (7.3) und „Humorous Imperfections“ (7.4) ?

Unter den ‚edel‘ abgebildeten ‚Museumsschätzen‘ und Sammlerobjekten des Prachtbandes wirken auf meine europäischen ‚primitivistisch‘ abgestumpften Augen ‚hässliche‘ unter der Überschrift „Intentional Ugliness“ (Beabsichtigte Hässlichkeit) in Kapitel 7 so ’schön‘ wie die anderen, vielleicht weniger langweilig.

Die Autoren berufen sich auf einen „Essentialism in African Art“. Dies meint wohl Stilisierung, um „tiefere „Wahrheiten“ , das „Wesen von etwas“ auszudrücken, unter Absehen von „physischen Gegebenheiten“ (physical data) (111). Also in der einen oder anderen Weise ‚Idealisierung‘ entsprechend lokalen Konventionen. Lesen Sie selber ( Kap. 7 Einleitung S. 251; in Übersetzung) :

So wie schöne künstlerische Ausdrucksformen, können hässliche Kunstwerke geschaffen werden, um religiöse, soziale, politische, erzieherische Aufgaben zu erfüllen oder schlicht unterhalten.

Zu den Merkmalen solcher Objekte und Performances gehören visuelle und materielle Bezüge auf die unberechenbare Wildnis und die Tierwelt. Hässliche Darstellungen, die in der Regel als Gegenpol zum Schönheitsbegriff einer Kultur wahrgenommen werden, spiegeln das in Afrika weit verbreitete Verständnis wider, dass dunkle, grobe und asymmetrische Formen mit einem schlechten Charakter und unangemessenem Verhalten korrespondieren und sogar das Böse darstellen können.

So kennzeichnen beispielsweise die Gesichtsverzerrungen und Krankheitsdarstellungen in den idiok ekpo-Masken der Ibibio in Nigeria diese Skulpturen als moralisch verwerflich.

Körperliche Krankheit und Entstellung werden oft als übernatürliche Strafen für verachtenswertes Verhalten angesehen und dienen als Warnungen vor solchen Verhaltensweisen.

Darüber hinaus werden abstoßende Merkmale wie geschwollene Gesichter, hervorquellende Augen und gefletschte Zähne zur Einschüchterung und Abschreckung eingesetzt. Diese Funktion der Hässlichkeit zeigt sich in den Troh-Masken der Bangwa in Kamerun oder in den Komo-Masken der Bamana in Mali.

In einigen Kulturen ist diese furchteinflößende Wirkung im Kontext der physischen Kriegsführung wichtig, sie kann aber auch auf symbolischer Ebene bei der Verteidigung gegen übernatürliche Kräfte und Geister wirken.

Hässlichkeit kann auch einen komischen Zweck haben und bei Maskeraden zum Einsatz kommen, deren Hauptziel die Unterhaltung des Publikums ist, etwa die Gonde und Gongoli der Mende (Sierra Leone) mit ihren geschwollenen Wangen und verdrehten Nasen sind oft Umkehrungen des Schönheitsideals.

In einigen Kulturen werden das Hässliche und das Schöne in einer geschlechtsspezifischen Paarung zusammengebracht, wobei männliche Masken, die tierische und menschliche Merkmale kombinieren, weiblichen Masken gegenübergestellt werden, die den lokalen Kanon der körperlichen Attraktivität veranschaulichen. Eindrucksvolle Beispiele für solche komplementären Paare finden sich in den Maskeraden der Senufo in Côte d’Ivoire und der Igbo in Nigeria.“

.