Den ersten Entwurf habe ich am 6. Januar 2021 veröffentlicht und mehrfach aktualisiert. Er wurde bis heute (7.4.23) 150 x aufgerufen. In der Zwischenzeit sind weitere Beiträge dazugekommen:

-

zum Sammler der zwei wichtigen Vergleichsstücke, dem Leutnant Walter von Wiese und Kaiserswaldau: (2) Zur Person (LINK),

-

Zu der Expedition 1911 und zu den Verhältnissen an der Grenze zwischen den von Frankreich, von Belgien und Großbritannien besetzten Gebieten : (3) Im zweiten ‚Herz der Finsternis“ (LINK ) und (4) : Drei Sultanate der Azande (LINK).

Die Beiträge nutzen v.Wieses Reisebericht und konfrontieren ihn mit anderen Informationen zu den europäischen Kolonialeroberungen in Zentralafrika .

Meine anfänglich naive Sicht wurde von der kunstgeschichtlichen und stilvergleichenden Perspektive der Standardwerke „African Reflections“ und „Ubangi“ dominiert, vor allem der von J.-L.Grootaers. Da ich daran später nicht einfach anknüpfen konnte, schob ich die Fertigstellung Woche um Woche hinaus. Jetzt war die Neuordnung der Kapitel überfällig. Stand: 8.8.2021

Erwerb

Am 15.8.2020 fiel die Figur mir am Stand auf, ich sah sie aber bereits das zweite Mal, hatte sie aber nicht bewusst fotografiert, ich entdeckte sie nachträglich auf einem Foto.

Letztes Jahr war sie aus dem Norden der RDC von einem lokalen Agenten an W. L. geliefert worden. Er pflegt sein Korrespondentennetz und die Connections in Kinshasa seit über zwanzig Jahren, hat keine spezifische stilkritische Expertise, nur in Landeskunde, und gibt Informationen der Lieferanten weiter, diesmal wohl „Azande“, wenn ich das recht erinnere. Er hatte anfang des Jahres schon mehr Figuren aus der Region Ubangi im Angebot, die mich durch ihre spröde Ausstrahlung anziehen. Selbst mit Schmuck und in satter Patina sind sie keineswegs schön im herkömmlichen Sinne.

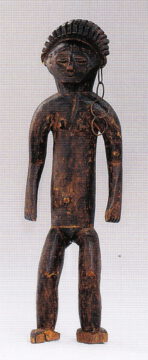

Ich würde die Figur so beschreiben:

-

Ein starkes Mädchen mit großen Augen und Ohren – mit wachen Sinnen

-

direkt gehauen, kantig d.h. eigensinnig, aus demselben Holz geschnitzt wie junge Burschen, ein kräftiger Hahnenkamm zieht sich den ganzen Hinterkopf hinunter.

-

robust und zupackend – man sehe sich nur die Hände an!

-

Torso und Spalte jungfräulich nüchtern

-

sicherer Stand auf großen Füßen, energiegeladene aufrechte Haltung

All das sollte man nicht als Norm missverstehen. Der ‚Ubangi-Stil‘ ist nicht konventionell, wie die auch die Studien und Abbildungstafeln im Buch „Ubangi“ zeigen, sondern expressiv, individuell oder lokal, frei in der Gestaltung. Ich beabsichtige, das noch mit einenm Gruppenbild augenfällig zu machen.

Erste Orientierung

„Vom Kongo zum Niger und Nil“ 1912 Ausschnitt: v.Wieses Route und Dr.Schubotz‘ Route (punktiert) (2x anzuklicken)

Im Jahr 1911 waren zwischen Kongo und Nil die Einflussbereiche von Belgiern („Belgisch Kongo“ seit 1908), Franzosen und Engländern (jeweils „Sudan“) noch nicht lange definiert. Und das Deutsche Reich hielt die Ausdehnung seiner Kolonie „Kamerun“ nach Osten und Südosten noch nicht für abgeschlossen.

Walter von Wiese und Kaiserswaldau, ein junger Mann aus dem Landadel Schlesiens (Preußen), hatte die militärische Karriere eingeschlagen, tauschte aber früh die langweilige Existenz zwischen Garnisonsstadt und Manöver gegen das „Seminar für Orientalische Sprachen“ – LINK Wikipedia, LINK (2) – und die „Schutztruppe“ in Ostafrika ein. Er organisierte 1910/11 bereits zum zweiten Mal eine Expedition von Adolf Friedrich Herzog zu Mecklenburg durch Zentralafrika. Sie durchzogen in mehreren Gruppen die gerade recht ‚unruhigen‘ französisch kontrollierten Gebiete „Vom Kongo zum Niger und Nil“ (Buchtitel 1912). v.Wiese wurde beauftragt, den Grenzfluss Mbomu entlang von West nach Ost den Herrschaftsbereich dreier Azande-Sultanate zu besuchen und über den Nil nach Deutschland zurückzukehren. Zum Auftrag „wissenschaftlicher Erkundung“ gehörte – typisch für die damalige Zeit – auch die Versorgung der neuen Museen im Deutschen Reich mit ethnografischen Objekten (und mit Tierpräparaten).

v.Wiese durfte sein persönliches Steckenpferd „Ethnographie“ reiten und hatte in Hamburg von Prof. Georg Thilenius eine Handreichung, Fragebogen, Kamera und Phonograph erhalten. In der veröffentlichten Übersicht hob Thilenius 1912 eigens die wissenschaftlichen Ergebnisse der Teilexpedition Walter v. Wieses als besonders ergebnisreich (Bd. I, S.383) hervor: „1700 Gegenstände, zumal von den Magwandi, Nsakkara, Mandja, Togbo, ausführliche Nachrichten über 16 Völkerschaften, 600 Photogramme und Abbildungen, 30 eingehend beantwortete Fragebogen und 40 Phonogramme bilden das mitgebrachte Material...“ Dabei ging ein beträchtlicher Teil des Materials unterwegs verloren. Die Sammlung wurde zwischen den Völkerkundemuseen in Hamburg („Ubangi“ 1.48) und Frankfurt geteilt.

Mitten im „Herzen Afrikas“ zwischen Sudan und Kongo liegt der Ort Rafai:

In dem Dorf des Sultan Rafai am Mbomu-Fluss (24o östl. Länge) erwarb Wiese zwei Exemplare eines interessanten Figurentyps. Eines ist in „Ubangi“ dokumentiert, dem bisher unentbehrlichen Handbuch für die Region (Actes Sud 2007, S. 45 Ill.1.48). Eine zweite Figur dieses Typs befindet sich in Frankfurt, im heutigen Weltkulturenmuseum (WKM). Es ist in dem Buch „African Reflextions“ (Schildkrout/Keim 1990) durch ein lausiges Foto vertreten. Im September 2020 bekam ich die Chance, die Figur in die Hand zu nehmen und mit meiner Figur zu vergleichen.

v. Wieses Erfahrungen als Sammler in Rafai

Als zweites Sultanat erreicht v.Wiese Rafai. Auf seinen Aufenthalt gehe ich in Beitrag 4/5 (LINK) näher ein, zitiere hier nur die Passagen, die direkten Bezug zur Sammeltätigkeit haben.

(S.34-36) „Nach Passieren von vielen Stromschnellen kam ich endlich am 12. Mai an die Stelle, wo der Chinko in den Mbomu einmündet, fuhr noch sechs Stunden den Chinko aufwärts und erreichte gegen Abend die auf einer Anhöhe unweit des Flusses gelegene Verwaltungsstation Rafai, wo Leutnant Gillette den Befehl hat. In Rafai befindet sich ausserdem der Sitz der Direktion der Gesellschaft des Sultanats de Haut Ubangi und die Residenz des Sultan Hetman, dem zweiten von mir zu besuchenden grossen Sultan des Landes. Damit war ich in dem Gebiet der Azande oder Niam-Niam, den gefürchteten Menschenfressern Central Afrikas und erhoffte natürlich eine sehr reiche ethnographische Ausbeute. Leider wurde ich aber arg enttäuscht. Diese Enttäuschung zeigte mir wiederum, dass es selbst im innersten Afrika die allerhöchste Zeit ist, ethnographisch zu sammeln und zu retten, was noch zu retten ist. (…..)

Zunächst will ich hervorheben, dass die meisten Bewohner des Sultanats Rafai gar keine Azande sind, sondern unterworfene Autochtonen, Stämme wie die Biri, Gabon, Nsakkara und verschiedene Banda. Im Sultanat befinden sich ca. 23000 Seelen, davon sind Azandés 4.500 (….) cr. 3500 Leute sind mit Vorderladern verschiedenster Modell bewaffnet. Da die Azandé sehr viele Frauen der genannten unterworfenen Stämme geheiratet haben, so hat natürlich beim Nachwuchs die Reinheit der Zandi-Rasse sehr gelitten und das Sultanat Rafai ist damit nicht der Platz zu ethnographischen Studien, das muss ich mir auf später aufsparen.

Der jetzige Sultan Hetman, der Sohn Rafais ist gänzlich europäisiert. (…..) Er lebt in einem nach Europäerart erbauten Hause mit europäischer Einrichtung, führt europäische Küche und Keller und lädt die Europäer zum Diner ein. Für seine und der Unterchefs Kinder hat er eine Schule eingerichtet, in der französisch unterrichtet wird. Wohl wissend, dass die Sitten und Gebräuche der Azande barbarisch sind, leugnet Hetman ihr Bestehen ab. (…..) Nachdem v. Wiese seine Geschenke aufgezählt hat, fährt er fort: “Als Gegengeschenk erbat ich von ihm ethnographische Objekte für die Sammlung. doch machte es ihm sichtliche Schwierigkeiten, die den Azande eigentümlichen Waffen und Geräte beizuschaffen, und es dauerte einige Tage – es gab nicht viele am Hofe des Sultans, da dort meist alles aus der Faktorei der Compagnie de(s) Sultanats stammt. (….) Dies alles ganz im Gegensatz zur Residenz des Sultanats Labassu der Nzakkara, bei denen alles noch wie früher geblieben ist. Doch ich will nicht grollen, denn schließlich ist es ja der Zweck von Kolonien, für die europäischen Waren neue Absatzgebiete zu schaffen.” („Tagebuch“ S.38)

(S. 40) „Wenn auch die heutigen Zustände Rafais, wie ich schon sagte, nicht zu ethnographischen Studien geeignet sind, so konnte ich doch von alten Leuten erfahren, wie es früher war und darüber Material sammeln, sodass ich auch von Rafai scheiden konnte mit einer immerhin ansehnlichen ethnographischen Sammlung und reichlichem Studienmaterial. Leider erlebte ich aber die große Enttäuschung, dass der grösste Teil meiner photographischen Platten trotz doppelter Einlötung infolge der Nässe verdorben ist. Ein schwerer Schlag.“

Wie erfreut muss v. Wiese über den Erwerb der Figuren gewesen sein! Die oben abgebildete Figur (Abb. 1.48) erhielt das Museum in Hamburg, das WKM in Frankfurt eine zweite Figur desselben Typs, die ich nach Augenschein schildern kann, die einzige Figur im Verzeichnis des WKM unter rund dreihundert Waffen und ‚profaneren‘ Dingen des täglichen Lebens: Nackenstützen, Tabakpfeifen, Speere, Köcher mit Pfeilen, Wurfeisen, Werkzeugen, Rasiermessern, Sieben, Behältern wie Körben u.s.w.

Erschwerte Bedingungen

Im „Tagebuch“ und im gedruckten Bericht sind die beiden Figuren nicht erwähnt, über sie finden sich im WKM Frankfurt auch keine weitergehenden Informationen.

Christine Stelzig und Beate Schneider sprechen in ihrem Aufsatz über die Zweite Expedition v.Mecklenburg („Ubangi“, pp. 261-283, leider nur auf Französisch!) beim Thema der wissenschaftlichen Ergebnisse der Gesamtexpedition ein Handicap an: Die Sammlungen erreichten Deutschland in außerordentlicher Unordnung. Das hieß unvollständige und unzulänglich beschriftete Kisten, verlorene oder unleserliche Dokumentation, verlorene Sendungen…, all das musste dann auch die Museumskonservatoren entmutigen. ( ebd. p.266 übersetzt). Sie zitieren außerdem Klagen v. Wieses über feindselige Eingeborene und den Mangel an geeigneter Verpackung für den Transport und dass es nötig gewesen sei, die Träger ständig zu überwachen. Übertriebene Preisforderungen und die Weigerung der Angesprochenen, sich von ihren materiellen Gütern zu trennen, verfinstern schließlich seine Wahrnehmung, zumal die von ihm angebotenen Tauschobjekte keineswegs mit Begeisterung aufgenommen werden (ebd. p.271). So schreibt er recht bald in seinem Bericht: „Mit den in anderen Kolonien üblichen Tauschmitteln , wie Stoffen, Perlen, Tabak und ähnlichem fand ich nicht allzu große Gegenliebe. Andere kostbare Geschenke, mit denen man sich das Herz der Neger erobern können, erlaubten aber die schwierigen Transportverhältnisse nicht. Der Transport meiner vierzig Lasten bereiteten schon Schwierigkeiten genug.“ (1912 Bd.1, S. 245)

Als Deutscher bewegte er sich auf einem von Konkurrenten erschlossenen Verkehrsweg an der Grenze zweier Kolonien. Er wollte ein knappes Wirtschaftsgut, nämlich ‚authentische‘ Kulturgüter. Und er fand bei den Azande-Chefs keine Unterstützung. Nichts wurde aus den geplanten 6 Bänden wissenschaftlicher Ergebnisse der Expedition. Publiziert wurden bereits während der Expedition einige Zeitungsberichte und bereits im Jahr darauf 1912 populäre Berichte der Reisen „Vom Kongo zum Niger und Nil“ in zwei opulent ausgestatteten und schön illustrierten Bänden, die bis 1926 mehrere Auflagen erlebten. Jeder Teilnehmer (außer Kammerdiener und Koch des Herzogs) lieferte seinen Beitrag.

Die Azande und die figürliche Kunst

Jan Vansina (ch. 4 :pp. 84-87) und John Mack (ch.11: pp. 217-23) porträtieren die politische Herrschaft und Kultur der Azande in Nachbarschaft mit den Mangbetu seit dem 18. Jahrhundert in dem 1990 erschienenen Standardwerk „African Reflections – Art from Nordeastern Zaire“by Enid Schildkrout und Curtis A. Keim.

Die Azande bauten seit dem 18. Jahrhundert nördlich des Uele ein expandierendes politisches System aus zwei konkurrierenden Dynastien auf, deren Söhne mehrerer Generationen nach eigenen Herrschaften strebten, durch die Unterwerfung ethnisch bunter autochtoner Bevölkerungen. Deren Häuptlinge verwendete man als niedere Verwalter, man heiratete deren Töchter, holte deren Söhne man an die Höfe holte, damit sie als Leibwächter, Speerkämpfer und sonst Karriere zu machen. Obwohl sie den Zande ’style of life‘ und die Sprache übernehmen sollten, achteten die Azande auf rigide Klassengrenzen zwischen Adel, gewöhnlichen Azande und Autochthonen. Die Fürsten verstanden sich als „reine Warlords“ (Vansina, 85) und nahmen kulturelle Werte und Gebräuche aus verschiedenen Quellen an, was anlässlich unfreiwilliger Phasen der Abhängigkeit von Sudanesen, Sansibari oder den Europäern augenfällig wurde . (nach Vansina 84-85). Die Azande-Fürsten beschäftigten Handwerker mit der Herstellung von Geschenken für Vasallen und hohe Gäste, egal ob Engländer, Belgier, Franzosen oder Deutsche.

DER „YAMBIO-STIL“ UND DIE EUROPÄER

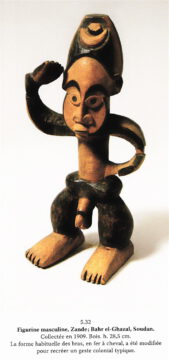

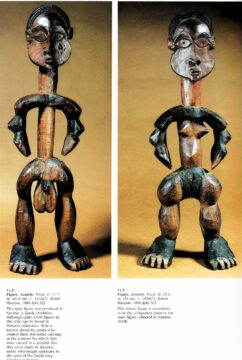

Berühmt sind die Figuren des Häuptlings König Gbudue (etwa 1835-1905) aus dem Marktflecken Yambio auf sudanesisch-britischer Seite. Drei Beispiele illustrieren einen regelrechten „style Yambio“. Zum einen ein Figurenpaar (ill. 5.29) 35 cm hoch, von Richard Storch zwischen 1909 und 1914 erworben, mit langgezogenen Köpfen und maskenhaft stilisierten Gesichtern, zum anderen eine entsprechend stilisierte salutierende Soldatenfigur (1909, 5.32 Abb. unten).

In allen Fällen bildet die auffällige kantige Hufeisen-Schulter-Arm-Einheit ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Grootaers nennt sie in Kap. III „forme en fer à cheval“, Hufeisenform. Dazu kommen betonte Hüften, sowie starke Beine und Füße in ähnlicher Proportion. Auch hier fällt die glänzende Schwärze auf, von der auf den Figuren aus Rafai – wie auf zwei meiner kleinen Yanda-Püppchen – noch Reste vorhanden sind.

.

Die ältere Publkation „African Reflections – Art From Nordeastern Zaire“ (Schildkrout/Keim 1990; p.224, 11.8 und 11.9) zeigt ein Paar von respektablen 81 cm Höhe, die männliche mit beeindruckenden Hodensack. Wenn es nicht vermutlich in den zwanziger Jahren erworben worden wäre, könnte der englische Großwildjäger und Museumsgründer Major Powell-Cotton, der typische Kunde gewesen sein. Er erwarb aber erst 1933 in der Gegend Keramiken der Azande. (Vgl. meinen Blog „Kuyu-Tanzstäbe im Factory Outlet 1927 (LINK).

Aber seien wir fair! Nicht nur Militärs, Kolonialbeamten und durchreisenden Großwildjägern gefiel diese Art exzentrischer Kreativität, auch der Bildhauer Henry Moore bekannte sich dazu (1981; nach „African Reflections“ p. 225)

JLG (Jan-Lodewik Grootaers) wendet in „Embodyments – Masterworks of…“ (Ed. Christina Heimich und Manuel Jordan, Prestel 2014) den Stand der Forschung auf eine solche Figur (plate 113) an:

„The figure belongs to a small but striking corpus of Zande sculptures from the Republic of South sudan dating from the first quarter of the twenteeth century and probably originating from a workshop in the smalk town of Yambio. These sculptures represent males and females and sometimes appear in pairs. (….) The male examples are usually carved with pronounced genitals, as is the case here.

The function of the figure was not recorded. It has been suggested that they were evocations of ancestors or were used in rainmaking rituals (Fagg 1967…, Herold 1990….), but neither idea has been confirmed. Such figures may have been royal presentation pieces, possibly for the court of Zande king Gbudue (ca. 1835-1905), or may even have been specifically carved for sale to European visitors. This sculpture of a male is very similar to a large exemple in the British Museum, London (… see Mack 1990)“ A M E N !

.

In „Ubangi“ (1.32. p.46) diskutiert Grootaers den Yambio-Stil nicht nur im Kontext der Stilmischungen, sondern ausdrücklich als Produktion für Europäer, als „premier art africain exportation“ .

Unter dem Titel „Une Inspiration européenne„ geht er dann auf eine zweite Kategorie von Objekten ein: „la copie des objets européens destinés à une usage locale“, die Kopie europäischer Objekte zu einem lokalen Gebrauch. Als Beispiel dient ihm ein Salatbesteck aus Elfenbein, das v. Wiese in Yakoma, einer französischen Station auf dem Weg nach Rafai, erwarb, wahrscheinlich von einem Handwerker der Ngbandi-Gruppe.

Wiese vermerkte im offiziellen Reisetagebuch (MWK : HBM Af I 1064, S.21): „… Ferner findet man hier große Kunstfertigkeitin der Bearbeitung von Elfenbein. Man schnitzt daraus sehr kunstvoll Signalhörner, Messergriffe, Armbänder, Kämme, Stockgriffe, Dosen u.s.w.“ Das Salatbesteck erwähnt er nicht. Er kauft ees, aber für ihn war es ethnographisch wertlos, da klar für Europäer bestimmt. Georg Thilenius, Direktor des Ethnographischen Museums in Hamburg, forderte es hingegen bei der Verteilung der Objekte zwischen den beiden Museen ausdrücklich für sein Institut als „Beweis der Anpassung des Negers an die europäischen Moden„. 1912 war Thilenius ein Sonderfall unter Ethnographen, indem er ein Auge für Objekte aus den „zones de contact“ hatte, während die große Mehrheit besessen war von „nicht kontaminierter Kunst„. (nach Grootaers p.46).

Grootaers Essay kann zu einer allzu flachen Deutung von „Azande-Figuren“ verführen. Der kunstwissenschaftliche Begriff „Kontaktzone“ ist ein Euphemismus. Das halbe Jahrhundert vor 1910 war in der gesamten Region, auch im Sultanat Rafai nicht gerade günstig für die Bewahrung handwerklicher Solidität und ästhetischer Qualität, geschweige denn ‚lokaler’ Stile. Die ‚Autochtonen’ (v.Wiese) wurden von Sudanesen, Sultanen der Azande und Europäern mit Krieg überzogen, gejagt, beraubt, vertrieben und deportiert und dezimiert.

Doch eigentlich war ganz Afrika südlich der Sahara eine einzige große Kontaktzone. Die Gründe für Übernahmen waren so vielfältig wie die für Abgrenzung. Für die Professionalisierung von Handwerkern gab es ökonomische Gründe. Handelswege und Repräsentationsbedürfnisse erfolgreicher Häuptlinge, ob sie sich Oba, King oder Sultan nannten, gaben „Werkstätten“ für eine gewisse Zeit Arbeit. „Geschenke“ und „Gegengeschenke“ waren in einer Tauschwirtschaft die aristokratische Form des Tauschs, den auch v.Wiese auf seinen Besuchen praktizierte. Auf Anerkennung und glänzende Geschäfte folgte der Niedergang. „Der Stil von Yambio“ war wohl ein – von wem immer geförderter – Hype. – Was bleibt also übrig von den Sensationen „Hybridkunst“ und „Kontaktzone“?

GAB ES AUCH EINEN ‚STIL RAFAI‘ ? – VERGLEICHEN WIR v.WIESES FIGUREN MIT ANDEREN AUS DER WEITEREN UMGEBUNG

Ob zu Recht oder nicht, Rafai ist seit langem bekannt als ‚Gründungsort‘ des sich um 1900 rasch verbreitenden Mani-Kults (LINK), welcher eine große Anzahl elementar gestalteter Figürchen hervorgebracht hat. Rafai wird bis heute hauptsächlich von Azande bewohnt, aber auch von kleinen Gruppen der Nzakara und Banda.

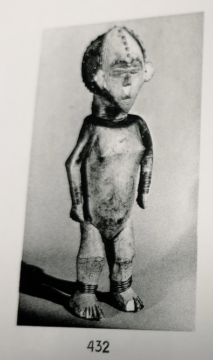

Im Beitrag über die Yanda-Figürchen stellte ich auch eine Figur der Gbandi vor (aus: Burssens : Yanda Beelden Abb.432) Heute fällt mir eine größere Übereinstimmung mit den Figuren aus „Rafai“ auf: das breite Gesicht, die abstehenden Ohren, der Zylinder des Halses, die waagrechte eckige Schulterpartie, Armhaltung, Knospenbrüste, stämmige Beine.

Die abgebildete, den Banda zugeschriebene Figur 4.46 in „Ubangi“ – pp.174-76, 59 cm hoch und zwischen 1917 und 1930 gesammelt – trägt auf ihrem langen Hals einen kugelförmigen Kopf mit kreisförmigen Augen- und Ohrenscheiben. Kleinere Figuren (ab Ill. 4.50) betonen große ausgehöhlte runde Ohren. Auf einer Übersichtstafel mit schematischen Zeichnungen (p.230f.) werden Nzakara und Azande in einem Atemzug genannt, was mit der Politik des herrschenden Azande-Klans begründet werden kann. Eine breites rundes Gesicht findet sich häufig, darunter auch an einer „Yanda“-Puppe des Mani-Kultes, wie ich sie bereits beschrieben habe (LINK), dort aber vor allem ein markanter, nur für das Geschlecht eingeschnittener Hüftring und kurze dynamische Beine.

.

Die Abbildung einer stehenden weiblichen Figur der Bua ist mittlerweile dazugekommen (Slg.Horstmann „5000 Jahre Afrika Ägypten …“ , SMB, Kettler 2008, S.72). Im Nebeneinander wird die Verwandtschaft augenfällig, hier demonstriert am Exemplar aus dem Weltkulturenmuseum (WKM) in Frankfurt (African Reflections p.225, 11.10) :

- Die Proportionen

- Der Kugelkopf, breite Nase und abstehende Ohren, der dünne Röhrenhals, kantige Schultern und Arme, ausgebildete Hände,der Torso mit Knospenbrüsten und vorspringendem Nabel, der das Geschlecht muskulös umgebende Hüftgürtel, kräftige Beine und starke Füße

- Die schwarz glänzende Patinierung des hellen Holzes.

Dabei ist die „Rafai“-Figur vor allem in den Gliedmaßen lakonischer, abstrakter. Die physischen Qualitäten der Beine treten erst bei der „Bua“ hervor und provozieren Fragen. Bei den entfernten Nachbarn im Sudan, etwa den Nuba, tragen auch heiratsfähige Mädchen Ringkämpfe aus. Oder steckt ein Hinweis auf eine „Masthütte“ darin, in welcher junge Bräute vor ihrer Heirat eine Zeit verbringen. Im Kongoraum fällt mir Ovimbundu als konkretes Beispiel ein.

Dank der von v.Wiese erarbeiteten „Völkerkarte“ in „Vom Kongo zum Niger und Nil“ lokalisieren wir die Bua (rostrot!) oder „Mogwandi“ als Gruppe kleiner Völker zwischen den Stationen Mobaye und Yakoma. Auf der Völkerkarte in „Ituri“ von Marc L. Felix (München 1992,S. 66/67) firmieren sie als „Bongo“ und „Yakoma“. Ihre südlichen Nachbarn sind die „Ngbandi. Doch ethnische „Azande“ sind auf der Karte überall und nirgends.

Spekulationen!

Die Azande-Bevölkerung verschwindet hinter dem ‚Glanz‘ ihrer herrschenden Dynastien. Auch v.Wieses Schilderung der drei Sultanate macht keine Ausnahme. Ein einziges Fotos (Nr.215 gegenüber S. 309) zeigt „Asande mit Fellschürzen aus (Sultan) Hiruas Gebiet (S.314)“ – schlichte Bauern oder Jäger auf dem Territorium des Sudan, übrigens nicht weit von Yambio.

Könnten die Figuren mit den markanten ‚Hufeisenschultern‘ aus dieser abgelegenen Gegend stammen und vielleicht den ersten Impuls zur ‚manieristischen‘ Repräsentationskunst des Sultans von Yambio gegeben haben? Könnten die durch v. Wiese erworbenen Figuren erst auf dem Handelsweg den Mbomu abwärts in den Marktflecken Rafai gekommen sein?

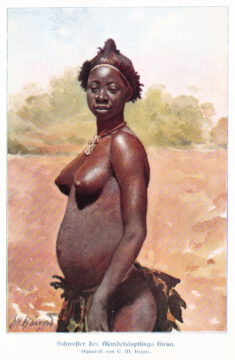

v.Wiese hat die Schwester Sultan Hiruas fotografiert, und E.M. Heims hat daraus ein starkes Aquarell gezaubert.

Ich frage mich: Wie ist die demonstrativ dynamische Haltung dieser Frau entstanden, vor allem die vorgezogenen Schultern? Oder haben die Schnitzer der „Rafai“-Figuren bloß realistisch gearbeitet?

Die Kammfrisur ist nicht zu übersehen.

.

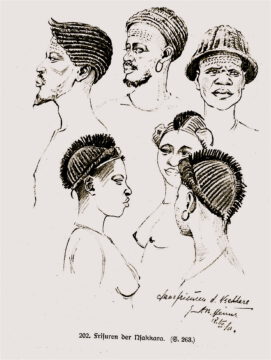

Für weibliche Frisuren zeigt eine Zeichnung mit dem Titel „Frisuren der Nsakkara“ gleich zwei Ansichten eines Hahnenkamms ( Bd. I Bild 202. S.289, 18.4.11, signiert Ernst M.Heims) Die Signatur mag irritieren. Helms hat v.Wiese nicht begleitet so wenig wie Schubotz. Er hat auch Skizzen und Fotos anderer Teilnehmer bearbeitet, zum Beispiel das tote Okapi auf dem Titelbatt des 1. Bandes ‚auferstehen‘ lassen.

.

Ein auf sudanesischer Seite vom britischen Gouverneur Carl Giegler Pasha bereits 1880 gesammeltes Figurenpaar, „Azande“, (68/60 cm, Abb. 1.32 (1)+(2) p. 36 >> rechts) scheint mir auch verwandt zu sein :

- Gestalt : Haltung, Pobacken, kräftige gebogene Beine, mächtige Füße

- Gesicht: breites flaches Gesicht, ovaler Mund, kurze Nase.

- und wenn die hervorragenden Schwarzweiß-Abbildungen nicht täuschen, sogar in der Oberflächenbearbeitung und schwarzer glänzender Patina

Grootaers (p.36): „Leur fonction demeure obscure“ – Ihre Funktion bleibt dunkel.

?

.

‚Prüfung‘ meiner Figur im Weltkulturenmuseum

Nach einem Dreivierteljahr und mit dem Wissen von heute sind die damaligen Beobachtungen für mich nur noch typisch unzuverlässige Zeugenaussagen.

Was habe ich inzwischen gelernt?

Grootaers und Schildkrout/Mack haben v.Wieses Bericht nicht berücksichtigt, Christine Stelzig und Beate Schneider haben über v.Wiese geschrieben, doch die zwei in Rafai erworbenen Figuren nicht erwähnt. Grootaers fand seine Themen in „Kontaktzone“ und „Hybridkunst“ und fokussierte den exzentrischen „Yambio-Stil“ der Werkstatt eines östlichen Azande-Sultans, eine Kunst, die wahrscheinlich von zugewanderten Handwerkern aus dem Westen („wahrscheinlich Banda“, ein Sammelname!) betrieben wurden.

Dem Sultan von Rafai (LINK) aber stand offensichtlich nicht der Sinn nach exotischer Folklore, er verfügte mit Sicherheit nicht über eine entsprechende Werkstatt. Ohnehin bildete die Azande-Oberschicht nur fünfzehn Prozent der Bevölkerung seiner Residenz. Zudem bemerkte v. Wiese bei dem westlichen Azande-Klan eine Vermischung mit den unterworfenen Völkern. Er schweigt sich im Bericht über seine Kontakte außerhalb der europäisierten ‚Residenz’ aus. Er wird auch die beiden Figuren ‚außerhalb‘ erworben haben.

Damit sind wir von falschen Sicherheiten befreit. „Zurück auf Anfang“ in die vielgestaltige, aber bekanntlich wenig dokumentierte Un-Stilprovinz „Ubangi“ .Im vorigen Abschnitt „Gab es einen Stil Rafai ?“ habe ich vergleichbare Figuren vorgestellt, denen therapeutische und andere Rollen im Kult nicht abgesprochen werden können, weil solche auch in dieser Gegend normal waren. Meine Figur könnte in einem Familienschatz überlebt haben.

Der markante kubische Hüftring des Figurentyps findet sich häufig bei Yanda-Figuren des Mani-Kultes. Der Bund hat sich vielleicht doch nicht ausgerechnet von Rafai aus verbreitet – bis ins ferne Kinshasa – aber trotz jahrelangem Verbot als ‚Geheimbund’ überlebt. Yanda-Figuren sind auch nicht nur klein und minimalistisch geschnitzt. Gewährsmann Burssens hat nur die Region südöstlich von Rafai bearbeitet. (LINK) – Dieser Hüftring könnte aber auch ein Signal der Loyalität oder einfach der Zugehörigkeit zum Azande-Sultanat gewesen sein.

Ich ging im vorigen September noch davon aus, dass der kommerzielle Charakter der Rafai-Figur(en) von Grootaers in „Ubangi“ überzeugend dargelegt worden sei. Ich erwartete also im Museum einem ‚kommerziellen‘ Objekt zu begegnen.

Das Exemplar im WKM schien das handwerklich wie materiell zu bestätigen. Der Eindruck war ambivalent. zunächst: schlanker und edler als meins, aber irritierend leichtgewichtig. Ich hebe das leichte und helle Holz ungläubig immer wieder an. Ich bemerke die feine Glättung, die aber nur einmal dunkel gebeizt wurde, und die Konturen, welche die großen Linien, die ‚Form’ betonen. Da kommt mir die bekannte Vorliebe europäischer Kunden in den Sinn. Formal stören der spindeldünne Kamm mit eingeritztem Muster und die Magerkeit der Formen, vor allem von der Seite gesehen. Auf eine schlanke Art ist die Haltung dynamisch, aber weniger kraftvoll: die Arme und die dünnen Hände, eine ‚brave‘ Hüftpartie und eher dicke als kräftige Beine.

Das Exemplar im WKM schien das handwerklich wie materiell zu bestätigen. Der Eindruck war ambivalent. zunächst: schlanker und edler als meins, aber irritierend leichtgewichtig. Ich hebe das leichte und helle Holz ungläubig immer wieder an. Ich bemerke die feine Glättung, die aber nur einmal dunkel gebeizt wurde, und die Konturen, welche die großen Linien, die ‚Form’ betonen. Da kommt mir die bekannte Vorliebe europäischer Kunden in den Sinn. Formal stören der spindeldünne Kamm mit eingeritztem Muster und die Magerkeit der Formen, vor allem von der Seite gesehen. Auf eine schlanke Art ist die Haltung dynamisch, aber weniger kraftvoll: die Arme und die dünnen Hände, eine ‚brave‘ Hüftpartie und eher dicke als kräftige Beine.

Die total ebenen Augenflächen könnten eine bewusste Aussage transportieren: geschlossene Augen, Blindheit, den durchdringenden zweiten Blick. Die geringe Standsicherheit durch hohen Schwerpunkt wäre keine Empfehlung für eine repräsentative Funktion, aber sie hat mit den Schäden an den Füßen zu tun.

Die total ebenen Augenflächen könnten eine bewusste Aussage transportieren: geschlossene Augen, Blindheit, den durchdringenden zweiten Blick. Die geringe Standsicherheit durch hohen Schwerpunkt wäre keine Empfehlung für eine repräsentative Funktion, aber sie hat mit den Schäden an den Füßen zu tun.

Die Schäden an Fingern (abgeschrammt), Ohr (abgefressen) und Fuß (glatt abgeschnitten?) haben offenbar keine gemeinsame Ursache; der Schnitt am rechten Fuß erst im Depot passiert? Frage: Suggerieren sie bloß den Gebrauch? Die exponierten Füße und Hände sind aber auch auffällig dünn. So etwas konnte das Jahrhundert überhaupt nur in einem trockenen europäischen Depot überleben, immerhin ohne Schwundrisse.

Ich sagte mir schließlich: „Ich möchte nicht tauschen, obwohl beim ‚Jüngsten Gericht’ diese Figur auf der Seite der Geretteten stehen wird.

Die von v.Wiese gesammelten Figuren sind ohnehin vor allem Zeugen seiner Expedition, und in diesem Sinne Reliquien. Die Provenienz steht nach den geschilderten Umständen der Reise über dem momentan beliebten Verdacht eines ‚Gewaltkontextes‘.

Dem eingebrachten Objekt stehen hingegen nur seine materiellen und ästhetischen Qualitäten zur Seite, denen diesmal die explizite Anerkennung versagt bleiben musste.

Mir zeigt die Figur die ganze Zeit über eine starke, stolze Körpersprache’.

Mir zeigt die Figur die ganze Zeit über eine starke, stolze Körpersprache’.

Die Möglichkeit einer späteren Buchkopie nach frontal aufgenommenen Abbildungen scheidet für mich aus: Höchstens eine Neuschöpfung, eine durchdachte individuelle Ausarbeitung, eine gelungene Figur. Seit dem Beginn der Kolonialeroberungen war bei erfolgreichen Schnitzern kommerzielles Kalkül sinnvoll (Strother, u.a.), als Gelderwerb statt Fron für die Steuern. Ausgearbeitete Skulpturen wurden ohnehin erst in den Händen der Heiler ’sakral‘.

Der geringere Glättungsgrad kann als kommerzielle Ökonomie gesehen werden, doch eigentlich nur, wenn handwerkliche Nachlässigkeit an wichtigen Punkten festzustellen wäre. Wird aber aber das Licht durch die Kanten vielfältig reflektiert, war das als Effekt erwünscht. Dann wird der Effekt Teil einer gelungenen Skulptur,

Das Alter? – Das rote, dichte und eher harte Holz und die hier und da erkennbaren (Restauratorin) mehreren Schichten an Tinktur (mit ganz leichtem Geruch) ermöglichen ein Überleben über längere Zeit. Unterschiedliche Verwendungen hinterlassen unterschiedliche Spuren. „Gebrauch“ ist nicht nur rituell als Beopferung zu denken oder als Wächterfigur auf der blanken Erde unter freiem Himmel oder in einem wenig geschützten Schrein, sondern auch als Auftritt mit einem Würdenträger; in der Zwischenzeit wurde so eine Figur von seiner Ersten Frau gepflegt und aufbewahrt (Beispiele bei den Lega). Ich tendiere zu repräsentativen Würdezeichen oder zum Mitgliedsausweis eines exklusiven Vereins.

Das Alter? – Das rote, dichte und eher harte Holz und die hier und da erkennbaren (Restauratorin) mehreren Schichten an Tinktur (mit ganz leichtem Geruch) ermöglichen ein Überleben über längere Zeit. Unterschiedliche Verwendungen hinterlassen unterschiedliche Spuren. „Gebrauch“ ist nicht nur rituell als Beopferung zu denken oder als Wächterfigur auf der blanken Erde unter freiem Himmel oder in einem wenig geschützten Schrein, sondern auch als Auftritt mit einem Würdenträger; in der Zwischenzeit wurde so eine Figur von seiner Ersten Frau gepflegt und aufbewahrt (Beispiele bei den Lega). Ich tendiere zu repräsentativen Würdezeichen oder zum Mitgliedsausweis eines exklusiven Vereins.

Das bleibende Geheimnis an einem Objekt darf man positiv sehen!

Stand: 22.12.2021

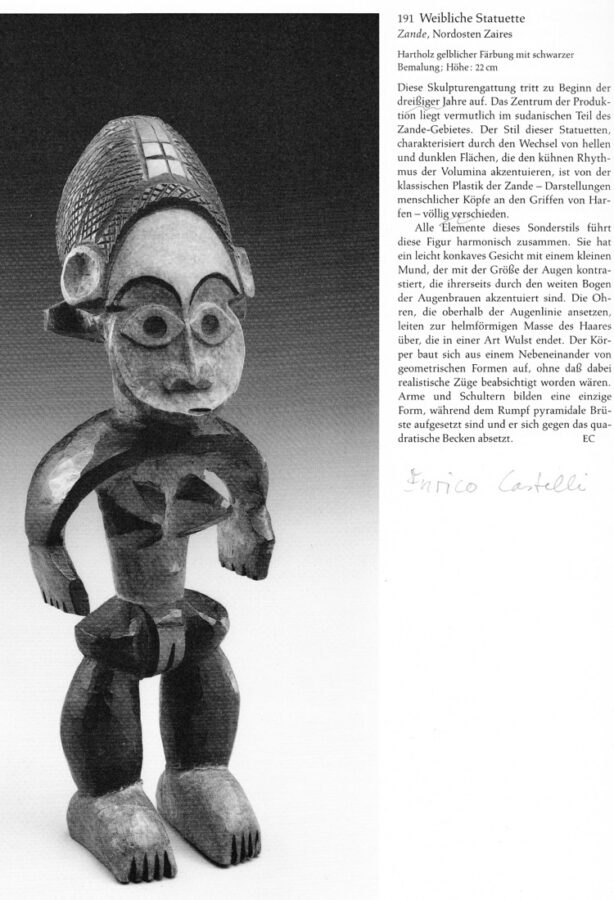

Nachtrag aus zeitlichem Abstand

In Werner Schmalenbach: „Afrikanische Kunst aus der Sammlung Barbier-Mueller“, 1988 Seite 294 treffe ich auf eine Figur (Nr.191) von nur 22 cm Höhe und aus Hartholz. Der Bearbeiter Enrico Castelli (EC) datiert das Auftreten des Typs zu spät auf den Beginn der Dreißiger Jahre aber für das Objekt 1027-38 ist das denkbar. Der „Yambio-Stil“ (siehe oben) oder auch – übertrieben formuliert! – „Le premier art africain d’exportation“ (Grootaers in „Ubangi“ p. 234-235) ist unverkennbar. Das 5.29 abgebildete Figurenpaar, vor 1914 erworben, ist mit 34 cm höher und schlanker, aber die salutierende Figur 5.32 in aufgemalten Hosen und Uniformmütze von 1909 passt genau zu dieser Figur. Man darf annehmen, dass die kommerzielle Herstellung während der Kolonialherrschaft weiter ging.

Wenn wir aber einmal von der geringen Größe, vom weiß bemalten Gesicht, den hoch ansetzten Ohrmuscheln, den Augen und weiteren gestylten Details des Kopfes absehen, zeigt sich am gesamten Rumpf die enge Verwandtschaft zu meiner Figur – mehr noch als die zum Paar (5.29): die kantigen betonten Schultern im kraftvollen Bogen, die jugendlichen Brüste, der vorstehende Nabel, der massive Hüft’gürtel‘ mit Einschnitt, die einfachen Rundungen starker Beine und die großen Füße mit eingeschnittenen Zehen.

Die Einflussrichtung ist für mich klar: Die Yambio-Figuren – vor allem die extrem geformten – sind Weiterentwicklungen eines traditionelleren Typs; Grootaers schlägt ja auch einen in Yambio eingewanderten Gbandi aus dem Westen der Azande-Reiche vor. Wenn die Stücke aus Yambio ebenso wie meines aus Hartholz auf ästhetische Wirkung geschnitzt sind, was bedeutet dann die schwächere Weichholz-Variante in Frankfurt ? – „Ubangi“ no. 1.48 Hamburg macht einen formal und materiell stärkeren Eindruck.

7.4.2023 Wiederholung von Abb. folgt noch.