- hochgeladen am 8. Juni 2021 Aktueller Stand: Zwei Kommentare bis zum 9. Dezember 2021

MOMENTAUFNAHME

Ein französischer Kolonialoffizier, Capitaine Devaux, trifft den Zweiunddreißigjährigen am 24. Februar 1911 in einem Dorf am Ubangi.

Ich stieg herab und ein schöner großer Junge in Felduniform kam mir entgegen und präsentierte sich militärisch im Deutschen Stil, die Hacken zusammenschlagend: Leutnant von Wies (sic!), Adjutant von Herzog Adolf-Friedrich von Mecklenburg-Schwerin. (…) Zwischen Soldaten konnte der Abend nur in einem sehr interessanten Gespräch gut verlaufen. Aus den Geschichten, die Leutnant von Wies uns erzählte, wurden wir auf seine bemerkenswerte Informiertheit aufmerksam, wie zuletzt in einem Interview. Herr von Wies konnte seine sehr genaue Einschätzung des Wertes eines unserer Posten abgeben, da von ihm wie von allen anderen Mitgliedern der Mission die beste und vollständigste Bestandsaufnahme unseres Kongo vorgenommen wurde. Als die deutsche Regierung über die Berichte von der Mission des Herzogs von Mecklenburg erfuhr, konnte sie den “Panther” nach Agadir schicken, weil sie besser als wir wusste, was unser Kongo wert war und welche Teile als erste abzutrennen wären.

Devaux spricht von der berühmten Entsendung des Kanonenboots Juli 1911 (Link „Zweite Marokkokrise“ ) . Aus seinen Mémoiren zitiert von Schneider/Stelzig in „Ubangi“ p.279, meine Übersetzung.

Im gedruckten Bericht “ Vom Kongo zu Niger und Nil“ (1912) erwähnt auch v. Wiese das Treffen:

“Von Kuango weiterfahrend, traf ich unterwegs den aus Mobaye abglösten und heimwärts fahrenden Hauptmann Devaux, der mir Aufschluß über die Verhältnisse seines Bezirks gab. Am ersten März lagerte ich zum ersten Mal in einem Dorf der Sango, beim Chef Mambetto.” ( I : 249)

WERDEGANG UND KARRIERE

Über diesen preußischen Offizier scheint wenig bekannt zu sein. Ich stelle die dürren Nachrichten seines Lebenslaufs zusammen.

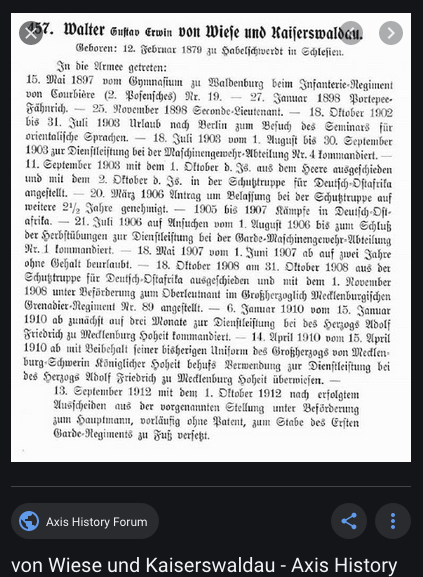

Die unten abgebildete Offizier-Stammliste des 1.GRzF. zeichnet die Karriere des jungen Mannes penibel nach vom Abgang vom Gymnasium 1897 bis ins Jahr nach der zweiten Afrika-Expedition 1912. Der halbjährige Besuch des „Seminars für orientalische Sprachen“ 1902/3 in Berlin signalisiert eine Richtungsentscheidung.

1902/03 : ZIVILE STUDIEN AM „SEMINAR FÜR ORIENTALISCHE SPRACHEN“

Es lohnt sich, das von Wiese als Zweiundzwanzigjähriger Fähnrich in Berlin besuchte „Seminar für orientalische Sprachen“ (SOS) näher zu betrachten. Ich zitiere zunächst aus Wikipedia (LINK de.wikipedia.org):

Reichkanzler Bismarck war schon 1878 während des Berliner Kongresses (Balkankrise , LINK) darüber verärgert, dass ihm für das Türkische kein Dolmetscher zur Verfügung stand. Er veranlasste nach dem Eintritt Deutschlands unter die Kolonialmächte die Gründung des IOS 1887 in Berlin, um dem Mangel an Fachwissen und Sprachkenntnissen hinsichtlich des Orients abzuhelfen. Es sollte Kolonialbeamte, Offiziere der Schutztruppe und Handelsreisende auf ihren Einsatz in den Kolonien und in Übersee vorbereiten.Das Institut war an die Friedrich-Wilhelms-Universität angeschlossen, wurde gemeinsam von Preussen und dem Reich verwaltet, vom Auswärtigen Amt und vom Reichkolonialamt finanziert und von einem Ordinarius für Orientalistik geleitet. Über die „orientalischen Sprachen“ hinaus (Arabisch, Chinesisch, Hindustani, Japanisch, Persisch und Türkisch) wurden auch afrikanische Sprachen wie Suaheli, Haussa u.s.w. unterrichtet. Neben einem deutschen Gelehrten unterrichtete zumeist noch ein Lektor in seiner Muttersprache. Lehrgegenstände waren außerdem „Realien“, d.h. praktische Kenntnisse wie Tropenhygiene, Kolonialrecht, wirtschaftliche Verhältnisse, Geographie und Geschichte der betreffenden Kolonien.

G. Kampffmeyer präzisiert 1923 im Jahrbuch „Die Welt Des Islams“ (vol.8 no.1, 1923) als Insider die mit dem Institut verbundenen anspruchsvollen Ziele:

„Auslandsbeamte des Reichs, weiter aber auch Kaufleute, Missionare usw., kurz alle, die sich ernstlich in Auslandsgebieten betätigen wollten, sollten hier in eine eindringende Kenntnis besonderer Auslandsgebiete eingeführt werden, d. h. sie sollten in einem mehrjährigen Lehrgange nicht nur sich eine gründliche Kenntnis heute gesprochener Sprachen aneignen, sondern auch den besonderen Verhältnissen der von ihnen gewählten Auslandsgebiete, nach Geschichte, Religion, Recht, Wirtschaft usw., ein zusammenfassendes Studium zuwenden.“ Die besondere Zielsetzung des Instituts verlangte nach anderen Methoden, als an den Universitäten vermittelt wurden. „Ob Philologe, Jurist, Nationalökonom, Geograph, oder der Theologe, jeder wirft für sich nur gelegentlich einen Blick auf einen Teil des Lebens einer Nation. (6)

Nun war aber die Organisation der SOS Sache des Preußischen Unterrichtsministeriums, das die Welt draußen nicht kannte, und das sich seinen Rat von der Universität holte, die sie auch nicht kannte. (7) Wegen der Weltfremdheit der Universitäten und im Preußischen Unterrichtsministerium mussten die Dozenten des Seminars über Jahrzehnte gegen die Seminarverwaltung und die Unterrichtsbehörde kämpfen, um für den Kenner selbstverständliche Forderungen durchzusetzen, unsachgemäße Forderungen ad absurdum zu führen und um einer unheilvollen Verflachung des Unterrichts entgegenzuwirken. „Dagegen, daß die Ausbildung unserer Dolmetscher sich von der eines Oberkellners nicht wesentlich unterschieden hätte, haben die Dozenten einen ununterbrochenen zähen Kampf geführt“. Kampffmeyer nennt ein Beispiel: „Ist mir nicht selbst, der ich unsere Dolmetscher in die Erfordernisse ihrer Betätigung in Marokko einzuführen hatte, im Jahre 1913 schriftlich untersagt worden, das in Marokko allgemein übliche Handbuch des arabischen Rechts von Sidi Khalil zu erklären?“ (8) Kurzum, Kampffmeyer argumentiert, das SOS eine selbständige „Auslandshochschule“ werden sollen. Neidvoll blickt er auf die Ecole des langues orientales vivantes in Paris, zu der bereits Kardinal Mazarin im 17. Jh. den Anstoß gegeben hatte. (5)

Warum v.Wiese das SOS bereits nach einem Semester verlassen hat, wissen wir nicht. Als Student lernte er aber den Konflikt einer modernen praxisorientierten Fachhochschule innerhalb der etablierten Universitätsstrukturen kennen. Später hat er sich als als begabter Planer, systematischer Arbeiter und scharfer Kritiker von Maßnahmen gezeigt, die nicht zielführend nach seinem Urteil nicht zielführend waren. Auch in seinen Reiseberichten aus den zentralafrikanischen Kolonien Frankreichs ist diese Einstellung zu finden.

Im „Koloniallexikon“ sind seine „topographischen Aufnahmen in der Massai-Steppe erwähnt“.

Die Erweiterung und Vervollständigung der deutschen ethnographischen Sammlungen war v.Wiese auf den beiden Expeditionen, die er unter Herzog von Mecklenburg 1907/08 und 1910/11 organisierte, ein Anliegen. An der Zweiten übernahm er offiziell die Sparte „Ethnographie“ und ließ sich von Prof. in Hamburg eigens instruieren und mit Anweisungen und Fragebogen ausstatten.

1903 – 1908 : AUFENTHALT BEI DER KOLONIALTRUPPE IN DEUTSCH-OSTAFRIKA

(Vor allem zu 1905-1907 besteht eine Informationslücke!! 7.6.21)

Schon im September 1903 scheidet Wiese aus dem Heer aus, um der „Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika“ beizutreten, zunächst für drei Jahre, doch im März 1906 wird dem Antrag auf Verlängerung stattgegeben. „1905 bis 1907 Kämpfe in Deutsch-Ostafrika“, sagt die Chronik.

Näheres habe ich noch nicht erfahren; auf der Suche nach Dr. Michael Pesek, momentan Projektleiter an der Humboldt Universität, habe ich mich in einer Drehtür zwischen mehreren Sekretariaten im Homeoffice verfangen.6.7.21 Schließlich erhalte ich von Dr. Pesek am 26.7.2022 per Mail Antwort: “ Vielen Dank für die Anfrage. Leider kann ich Ihnen da überhaupt nicht weiterhelfen. Mir ist diese Person nicht bekannt. Eine kurze Recherche in meiner Datenbank hat leider auch keine Ergebnisse gebracht. Mfg Michael Pesek“

Wenn selbst er in der kleinen deutschen ‚Schutztruppe‘ v. Wiese noch nicht begegnet ist, dann ist auf dem Forschungsgebiet deutscher Kolonialgeschichte wohl noch einiges an Ermittlungsarbeit zu leisten.

1907 – 1912 : ADJUTANT VON ADOLF FRIEDRICH HERZOG VON MECKLENBURG

Über die Dienstleistung für den Herzog in den Jahren 1907 bis 1912 erfährt man Folgendes aus dem Archivblatt des WKM („aus: Grootaers“)

„1907/08 war v.Wiese militärischer Führer der Deutschen Wissenschaftlichen Zentralafrika-Expedition des Herzogs. Bei dessen zweiter Expedition 1910/11 war er auch Ethnograph. Er hatte den Herzog bereits 1905 kennengelernt, als dieser eine mehrmonatige Safari am Ostufer des Viktoriasees unternahm. Als militärischer Leiter der Expedition war es seine Aufgabe, auf beiden Expeditionen des Herzogs den Ablauf der Reise zu organisieren,, Transportmittel und dolmetscher zu beschaffen, die Postdienste zu regeln und die Finanzierung des Unternehmens im Auge zu behalten. von Wiese schrieb die Kapitel eins bis drei („Die Ausreise ins Forschungsgebiet“, „Vom Kongo zum Schari“) sowie zehn bis dreizehn ( „Zum Nil hinaus“) des ersten Bandes des zweibändigen Reiseberichts „Vom Kongo zum Niger und Nil“ (1912).“

Die Erste Expedition 1907/08 fokussierte sich auf das Grenzgebiet von Uganda und Ostkongo und bleibt daher unberücksichtigt .

1910 – 1911 : ZWEITE EXPEDITION UNTER HERZOG MECKLENBURG

(DER VERLAUF MACHT ZU RECHT EINEN UNÜBERSICHTLICHEN EINDRUCK)

Auf der fünfzehn Monate dauernden Expedition teilen sich – erst verabredungsgemäß, dann durch Widrigkeiten – die neun deutschen Teilnehmer in vier unterschiedliche Züge auf: Zwei verlassen am 30. August 1910 das Kongobecken über nördlichen Nebenfluss Sanga in Richtung der Kolonie „Deutsch-Kamerun“ – die Region wird im November 1911 zu „Neu-Kamerun“ – die übrigen sieben Deutschen die Hauptexpedition – 7 Europäer mit 56 Afrikanern und zwölf Tonnen Gepäck – schiffen sich nach Libenge am Ubangi ein. Von dort ‘marschiert’ man nach Norden in Richtung Tschadsee, muss das Ziel wegen eines großflächigen Aufstands bereits im September 1910 (I : 265) aufgeben und den französischen ‚Sudan‘ nach einem Abstecher um den Tschadsee in Richtung des Nigerflusses verlassen. Die “Klärung mancher, den Islam betreffenden Fragen” bleibt auch im Norden Nigerias ergebnislos ( I: 110). Der Herzog erhält letzte Berichte von Wiese am 2. März 1911 aus Mobaye und von Schubotz am 6. März aus Crampel am Ubangi.

Drei Mitglieder sind in Fort Lamy (dem heutigen Djamena) umgekehrt, um durch das Kongobecken “Weiter nach Osten” zu marschieren. Einer muss gleich zu Beginn wegen Krankheit aufgeben, beiden anderen verfehlen sich in Crampel und schlagen sich auf parallelen Routen zum (britischen) Sudan/Nil durch. v.Wiese unternimmt eine politisch und ethnographisch orientierte Tour durch drei Sultanate entlang des Mbomu-Flusses. Daran will der Zoologe Schubotz nicht teilnehmen und wählt eine Route durch den Ituri-Urwald, wo er u. a. das Okapi fotografiert (und jagt). Sie treffen sich erst in Ägypten wieder. Am 19. Juli 1911 schifft der Herzog voon Mecklenburg sich (mit wem?) in Lagos ein und reist über Togo nach Hamburg.

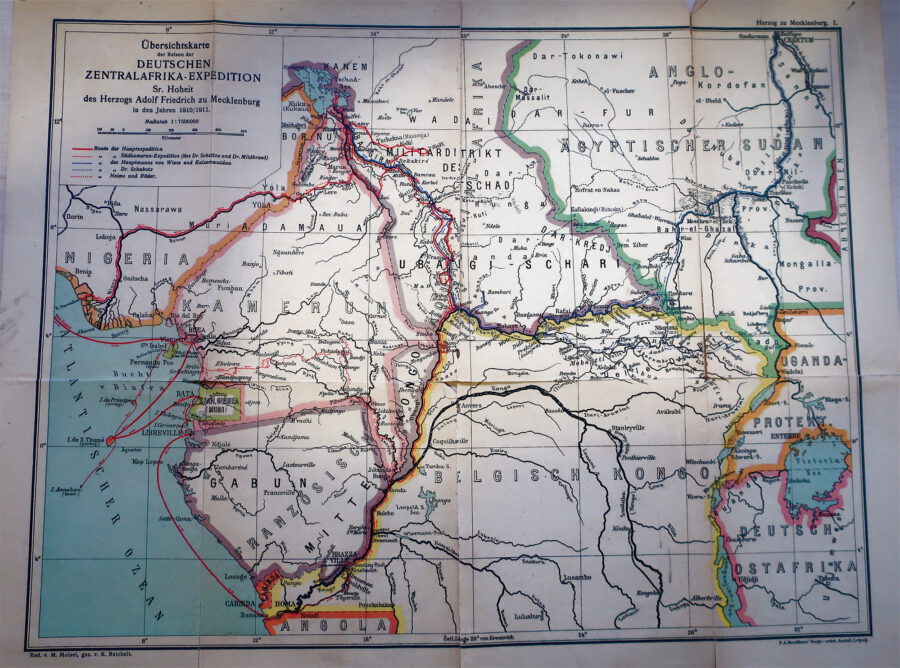

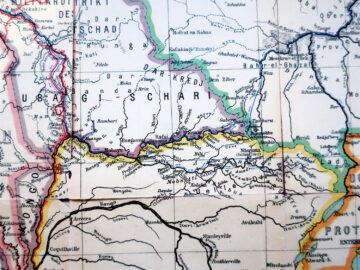

Hg.v.Mecklenburg : “Vom Kongo zum Niger und Nil”1912, Kartenbeilage „Übersichtskarte“

Hg.v.Mecklenburg : “Vom Kongo zum Niger und Nil”1912, Kartenbeilage „Übersichtskarte“

Die Übersichtskarte (2 x vergrößern!) erlaubt, die in den fünfzehn Monaten zusammen oder einzeln zurückgelegten Strecken zwischen Kongo, Niger und Nil nachzuverfolgen. Ein tausend Meilen breiter Landstreifen unter nominell französischer, belgischer oder britischer Kontrolle liegt zwischen den deutschen Kolonien Kamerun am Atlantik und Deutsch-Ostafrika am Indischen Ozean. Der Korridor weckt Begehrlichkeiten, denn die imperialistische Aufteilung der Interessenssphären hat bis 1914 keine stabilen Grenzen erzeugt. Die lächerlich geringe Zahl an europäischen Eroberern ist mit der Unterwerfung und dauernden Kontrolle der Bevölkerungen überfordert. Doch diese ist nur mit Terror dazu zu bringen, die natürlichen Ressourcen des Landes zum Spottpreis zu liefern und für die Errichtung der imperialen Infrastruktur zu fronen. Das hält über Jahrzehnte eine Spirale der Gewalt in Gang. Diese „Befriedung“ – Voraussetzung für die Errichtung einer geordneten Zivilverwaltung – kommt in manchen Gegenden noch bis zum Zweiten Weltkrieg nicht zum Erfolg. Die europäischen Konkurrenten, die hinter ihren provisorisch abgesteckten Grenzen dieselben Probleme haben, sind natürlich neugierig, wie die anderen sie lösen oder eben nicht lösen. Und so begibt sich der Herzog von Mecklenburg ein zweites Mal auf eine Expedition.

„EXPEDITION“ UND „NACHRICHTENGEWINNUNG“

Wir sollten uns den schillernden – und ursprünglich militärischen – Charakter des Begriffs „Expedition“ vor Augen führen, warum nicht mit de.wikipedia ? (LINK)

„Eine Expedition, von lateinisch expeditio ‚Feldzug‘,[1] expedire ‚losmachen‘,[2] ist eine Entdeckungsreise oder Forschungsreise in eine entlegene oder unerschlossene Region.

Frühere Expeditionen wie die berühmten von Marco Polo und Christoph Kolumbus wurden durch den Handel veranlasst. Regierungen machten entdeckte Gebiete zu Kolonien oder Protektoraten. Bis in die Gegenwart dienen Expeditionen zur Exploration von Rohstoffvorkommen. Seit dem 18. Jahrhundert mit seinen etablierten Gelehrtengesellschaften dienen Expeditionen häufig der wissenschaftlichen Forschung,

- etwa zur Entdeckung von neuen Pflanzen- und Tierarten

- um Gebiete von besonderem Interesse zu durchqueren,

- um herausragende geografische Ziele wie den Nord- und Südpol zu erreichen.(….)

Was v. Wiese und seine Kollegen unternehmen, ist im Grunde ein Teil des klassischen Militärischen Nachrichtenwesens, die “Nachrichtengewinnung und Aufklärung (NG&A) durch militärische Kräfte“, in Wikipedia beschrieben als “Gewinnung und Erfassung von Informationen und Nachrichten zur Lage in Interessen-, Krisen- und Einsatzgebieten, deren Auswertung sowie lageabhängige, auftragsbezogene und bedarfsgerechte Bereitstellung“((LINK).

Capitaine Devaux schlägt in seinen eingangs zitierten Bemerkungen über „Leutnant von Wies“ eben dieses Thema an:

(….) Zwischen Soldaten konnte der Abend nur in einem sehr interessanten Gespräch gut verlaufen. Aus den Geschichten, die Leutnant von Wies uns erzählte, wurden wir auf seine bemerkenswerte Informiertheit aufmerksam, wie zuletzt in einem Interview. Herr von Wies konnte seine sehr genaue Einschätzung des Wertes eines unserer Posten abgeben, da von ihm wie von allen anderen Mitgliedern der Mission die beste und vollständigste Bestandsaufnahme unseres Kongo vorgenommen wurde. Als die deutsche Regierung über die Berichte von der Mission des Herzogs von Mecklenburg erfuhr, konnte sie den “Panther” (ein Kriegsschiff) nach Agadir schicken, weil sie besser als wir wusste, was unser Kongo wert war und welche Teile als erste abzutrennen wären.“

Diese Darstellung hat einiges für sich. Die Idee ging vom Herzog aus, die Expedition wurde vom Kolonialministerium gesponsert. Trotzdem war die Vorbereitung der Expedition schwierig. Erst im April 1910 fiel die positive Entscheidung, die Finanzierung war bis Februar 1911 nicht sicher – als man bereits auf getrennten Routen zwischen Tschadsee und Ubangi marschierte. Die Expedition mit Botaniker, Zoologe, Geograf/Insektenkundler, Arzt/Anthropologe, und drei Militärs, vom denen v.Wiese auch die Ethnographie vertrat, durchquerte große Gebiete. v.Wiese beklagt am Ubangi wiederholt einen bedauerlichen Zeitmangel.

Unter ethnographischem Aspekt vergleicht Johannes Fabian „das Sammeln bei kurzen Aufenthalten am Flussufer“ mit „Oberflächenarchäologie“ („Im Tropenfieber“ S.261/62, 2001). Dazu kam die völlige Abhängigkeit von verfügbaren Dolmetschern und ortskundigen Führern.

Am wertvollsten waren gewiss Wieses fachkundige Feststellungen über die Hauptverkehrswege, die militärischen und zivilen Stationen, über Zahl und Art ihres Personals. Diese Informationen waren aber nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Der wurden im publizierten Reisebericht mit Ressentiment gewürzte ‚Sittenbilder‘ serviert. Das zweibändige Werk war ein reich illustriertes coffee table book, mit Karten ausgestattet, vielleicht im Schuber, ein Gesamtkunstwerk mit Potential zur Kolonialpropaganda. Mehrere Neuauflagen bis 1926 und ungewöhnlich schlechte Papierqualität der Textseiten bereits in der ersten Auflage 1912 – heute oft sehr stockfleckig – weisen in Richtung preisgünstiger ‚Volksausgaben‘.

VOM PREUSSISCHEN GENTLEMAN ZUM SKLAVENTREIBER .. UND ZURÜCK

Zwei Monate nach der Trennung von der Hauptexpedition – der Aufenthalt in drei Sultanaten der Azande ist absolviert – kämpft Hauptmann von Wiese und Kaiserwaldau in entvölkerten Gebieten des Sultanats Semio um das Überleben, allein auf sich gestellt – oder doch nicht ganz allein?

Vergessen wir nicht die bewährten ‘Boys’ aus vier Ländern, die er übrigens ein einziges Mal erwähnt, als wieder alle Träger fortgelaufen sind. Wie hätte er ohne sie überlebt, aber in seinen Augen verdient nur die Schusswaffe lobende Erwähnung !

Der Aufenthalt in Semio (3/5 LINK), dem letzten der drei Sultanate vor der Grenze zum anglo-ägyptischen Sudan, markiert einen Absturz, wie ihn der Afrika-erfahrene Mann nun doch nicht erwartet hat. Er befindet sich schließlich auf einem strategisch bedeutsamen Fernverkehrsweg.

Regenzeit und Fieberanfälle bringen ihn fast um. Der Weg von Semio zum sudanesischen Grenzort Tambura wird immer länger, dauert schließlich lebensgefährliche vier Wochen. Immer mehr an Komfort und Vorräten gehen mit dem Gepäck verloren. Das nimmt dabei zwar ab, aber bereitet immer größere Probleme. Wenn man bedenkt, was da auftragsgemäß alles mitgeschleppt wird!

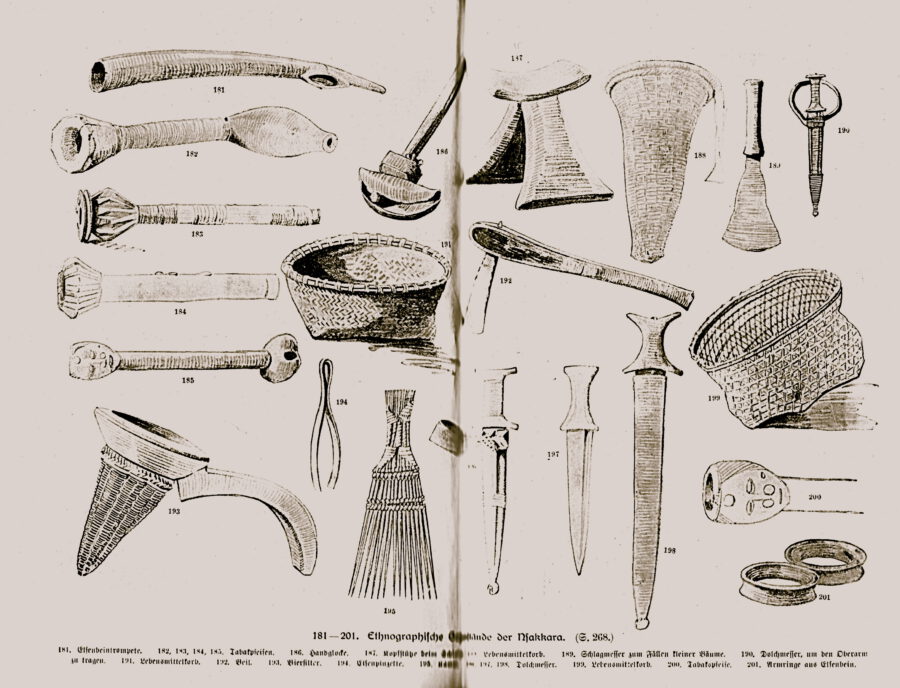

v.Wiese I 181-201. Nsakkara Objekte – wohl noch aus Bangassu flussabwärts expediert, aber vieles ging verloren. Ob die Figur aus Rafai schon da ihren Fuß verloren hat? Man sollte diese unattraktiven Sammlungen in den Depots einmal unter dem Aspekt würdigen!

Nachdem er (der Sultan Semio Ikpiro) mir die Versicherung gegeben hatte, daß ich freien ungehinderten Durchmarsch durch sein Gebiet bis zur Bahr-el-Ghazal-Grenze erhalten solle und er Befehle heraussenden würde, mich mit Trägern , Booten, Ruderern und Verpflegung in seinem Lande zu unterstützen, schied ich frohen Mutes von ihm … (292)

Schon der erste Abstecher mit leichtem Gepäck entwickelt sich zum Alptraum. Wiese beabsichtigt, das Volk der Kare durch Besuch in ihren Dörfern kennen zu lernen (-54-) . Ihn interessieren ethnographisch die seit 130 Jahren von den Azande unterworfenen Ureinwohner des Mbomulandes zwischen dem heutigen Semio und Kadjena. Doch was er erträumt, gibt es gar nicht mehr.

Durch Vermittlung des französischen Postens erhielt ich vom Sultan Semio seinen Sohn Samuengi als Begleiter und Dolmetscher mit sowie 22 Kare als Träger. Beim Anblick dieser Kare sank meine Begeisterung für den Landmarsch bedeutend, denn es präsentierten sich mir wahre Bilder des Jammers, total unterernährte, von Lepra und Schlafkrankheit befallene Leute, von denen ich kein e besonderen Marsch- und Tragleistungen erwarten konnte: im wahrsten Sinne des Wortes Vertreters eines unterjochten Volkes. (-54-/293) ….. Von den 22 Kare brachen bereits wenige Kilometer hinter dem Posten 2 Mann ohnmächtig zusammen, 2 erkrankten im ersten Lager und 3 rissen unterwegs im Busch aus, einer davon unter Mitnahme eines Segeltuchsacks, enthaltend mein gesamtes Bettzeug, Moskitonetz, meinen einzigen warmen Mantel und verschiedene Stiefel. Da die Gegend östlich von Semio sehr dünn bevölkert ist und viele Dorfbewohner auf die meist mit Trommelsprache übermittelte Nachricht meines Anmarschs in den Busch flüchteten, hielt es sehr schwer, Trägerersatz zu finden.

Es ist Regenzeit. Eine provisorischen Laufbrücke bricht unter der Last zusammen. Verschiedene Leute stürzen von hoch oben in den reißenden Fluss. Sie erlitten erhebliche Verletzungen und wurden dadurch für den Weitermarsch untauglich. 2 meiner Verpflegungs-Kisten gingen im Fluss verloren. Einige Träger nutzten die Verwirrung zur Flucht ins hohe Gras. Erst nach energischem Einschreiten gegen einen Azande.Chef, welcher das nächstliegende Dorf kommandierte, gelang es mir nach langem Warten, Ersatzträger zu erhalten. Im Tagebuch wird von Wiese deutlicher als in der offiziellen Publikation: „Ich führte den widerspenstigen Herrn mit der leider bei den Franzosen viel zu wenig angewandten cravate nationale d.i. einfach einen Strick um den Hals, solange unter ständiger gelinder Aufmunterung durch Kolbenstöße mit mir, bis sein Sohn die verlangten Träger mit meinen Lasten im Galopp nachbrachte.“ (-56-) In der Endfassung heißt es: „Ich führte den widerspenstigen Häuptling so lange mit mir, bis sein Sohn die verlangten Träger mit meinen Lasten nachbrachte.“ (294) Fieberanfälle versetzen den Expeditionsleiter für den Transport in den Zustand eines willen- und hilflosen Collis (= Traglast). Er wechselt bei nächster Gelegenheit wieder zum unendlich langsamen Bootstransport (294).

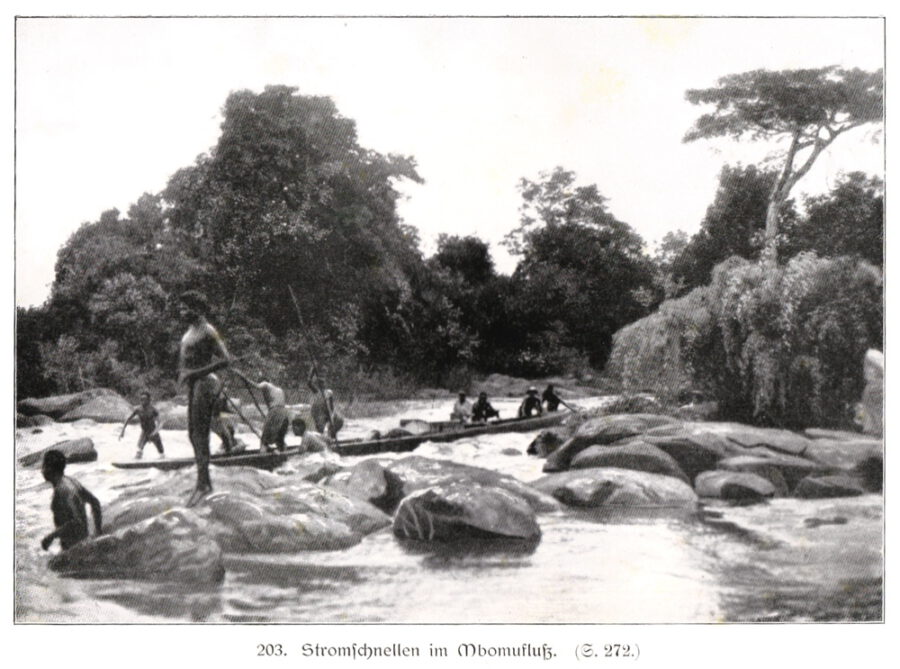

Und der Mbomu, in dessen Ufergebüschen es auch hier von uns übel belästigenden Schlafkrankheit- und Tsetse-Fliegen wimmelte, hat nur noch eine Breite von ca. 35 Metern (-56-).

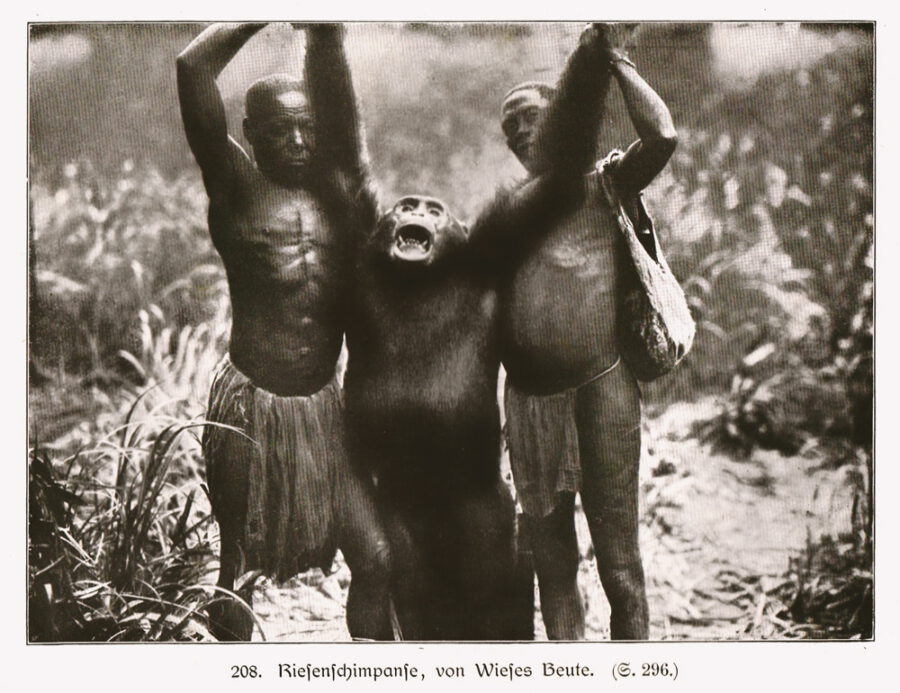

Von Kadjema aus kann der kleine Tross am linken Ufer des Mboku entlang eine Etappe mit ausgesucht starken und flinken Trägern der Bassiri Richtung Sudan marschieren (-57-). Auch das Jagdglück ist Wiese hold: Krokodile, Büffel, ein Elefant…. Ins Lager zurückgekehrt, sandte ich meine Träger an den Platz,um diese das Fleisch, das für sie eine große Delikatesse ist, holen zu lassen. Sie brachten auch am Abend Unmengen Fleisch ins Lager, fraßen sich ordentlich voll und empfahlen sich dann auf Nimmerwiedersehen. (-58-) Träger sind nicht zu bekommen. Ihm kommt der Gedanke, bei den Resten des Elefantenkadavers hungrigen Dorfbewohnern aufzulauern. Er kidnappt sechs Männer aufs Geratewohl. Mit den 6 gefangenen Leuten, alle zusammen an einem langen Stricke angebunden, kehrte ich ins Lager zurück. (-59-) Die meisten Lasten bleiben bis auf weiteres zurück. Irgendwann kommen sie in Gubere an, nachdem ich ständig Leute ausgesandt und dem Distrikthäuptling gehörig zugesetzt hatte, aber in welchem Zustande! (-61-) Durchweicht, teilweise geöffnet, das schöne Fell des Riesenschimpansen durch die Nässe fast verfault, eine Last mit ethnographischen Gegenständen gestohlen u.s.w.

Würde das einem in einem anderen Gebiet passieren, so würde man gehörig unter diese Bande fahren. Hierzulande darf man aber den Schwarzen überhaupt nicht anrühren. Ein Herr, der seinem Boy, der ihm den Cognac ausgetrunken hatte, eine Ohrfeige gab, wurde dafür zu Gefängnis verurteilt. Das ganze hiesige System der französischen Kolonialverwaltung erscheint mir als ein Verbrechen gegen die weisse Rasse! Ich habe mich um diese Gesetze einfach nicht mehr gekümmert und habe so dazwischengedroschen, wie ich es bei uns gewohnt bin und hätte ich dies nicht getan, dann wäre ich heut nicht hier und läge irgendwo im Busch und mein Personal wäre längst verhungert. In Gubere ging nun wieder die Not los, neue Träger – ich brauchte 60 Mann – zusammenzubringen (….) Am 10. Juli trat ich den Marsch nach der Bahr-el-Gazal-Grenze zu an, meine Träger streng bewachend – alle, immer 10 Mann zusammen an einem Stricke von Hals zu Hals gebunden. Im Lager wurden die Leute stets in Hütten eingesperrt. Dass ich auf dem Marsch oder im Lager, fortwährend nur damit beschäftigt, auf diese Kerls aufzupassen, nicht sammeln (-62-) konnte, keine Studien machen, nicht auf die Jagd gehen, brauche ich nicht erst zu betonen. Ausserden war in den Dörfern alles ausgerissen…. Bei Überschreiten eines ziemlich reissenden Baches auf einem darübergelegten gefällten grossen Baum glitt ich aus, fiel in den Bach und verlor meinen Tropenhut… holte mir infolge der prallen Sonne einen ekelhaften Sonnenstich, der sich in fortwährenden Ohnmachtsanfällen, Erbrechen, Fieber und wahnsinnige(n) Kopf- und Gliederschmerzen äusserte …. erholte ich mich doch nach 2 Tagen wieder so weit, dass ich den Marsch fortsetzen konnte; ich musste ja auch, denn meine Kolonne aus ca. 70 Köpfen hatte nichts zu essen…. frische Elefantenfährten, folgte diesen cr. 3 Stunden weit… Ich schoss einen Bullen, leider wogen die Zähne nur 12 1/2 und 13 Kilo. Das Fleisch war mir für meine Träger sehr willkommen…. Ich hatte (-64-) die Träger in meinem Lager frei herumlaufen lassen, ohne sie ständig an der Leine zu haben. – Da ich mir sagte, wenn die Leute so lange ausgehalten hätten, so würden sie es nun auch im Hinblick auf die winkende gute Bezahlung noch einen Tag bis Tambura aushalten. Doch man lernt nie aus. Die Kerls ließen ihren bereits verdienten Lohn im Stich und wieder sass ich im Busch ohne Träger.

Würde das einem in einem anderen Gebiet passieren, so würde man gehörig unter diese Bande fahren. Hierzulande darf man aber den Schwarzen überhaupt nicht anrühren. Ein Herr, der seinem Boy, der ihm den Cognac ausgetrunken hatte, eine Ohrfeige gab, wurde dafür zu Gefängnis verurteilt. Das ganze hiesige System der französischen Kolonialverwaltung erscheint mir als ein Verbrechen gegen die weisse Rasse! Ich habe mich um diese Gesetze einfach nicht mehr gekümmert und habe so dazwischengedroschen, wie ich es bei uns gewohnt bin und hätte ich dies nicht getan, dann wäre ich heut nicht hier und läge irgendwo im Busch und mein Personal wäre längst verhungert. In Gubere ging nun wieder die Not los, neue Träger – ich brauchte 60 Mann – zusammenzubringen (….) Am 10. Juli trat ich den Marsch nach der Bahr-el-Gazal-Grenze zu an, meine Träger streng bewachend – alle, immer 10 Mann zusammen an einem Stricke von Hals zu Hals gebunden. Im Lager wurden die Leute stets in Hütten eingesperrt. Dass ich auf dem Marsch oder im Lager, fortwährend nur damit beschäftigt, auf diese Kerls aufzupassen, nicht sammeln (-62-) konnte, keine Studien machen, nicht auf die Jagd gehen, brauche ich nicht erst zu betonen. Ausserden war in den Dörfern alles ausgerissen…. Bei Überschreiten eines ziemlich reissenden Baches auf einem darübergelegten gefällten grossen Baum glitt ich aus, fiel in den Bach und verlor meinen Tropenhut… holte mir infolge der prallen Sonne einen ekelhaften Sonnenstich, der sich in fortwährenden Ohnmachtsanfällen, Erbrechen, Fieber und wahnsinnige(n) Kopf- und Gliederschmerzen äusserte …. erholte ich mich doch nach 2 Tagen wieder so weit, dass ich den Marsch fortsetzen konnte; ich musste ja auch, denn meine Kolonne aus ca. 70 Köpfen hatte nichts zu essen…. frische Elefantenfährten, folgte diesen cr. 3 Stunden weit… Ich schoss einen Bullen, leider wogen die Zähne nur 12 1/2 und 13 Kilo. Das Fleisch war mir für meine Träger sehr willkommen…. Ich hatte (-64-) die Träger in meinem Lager frei herumlaufen lassen, ohne sie ständig an der Leine zu haben. – Da ich mir sagte, wenn die Leute so lange ausgehalten hätten, so würden sie es nun auch im Hinblick auf die winkende gute Bezahlung noch einen Tag bis Tambura aushalten. Doch man lernt nie aus. Die Kerls ließen ihren bereits verdienten Lohn im Stich und wieder sass ich im Busch ohne Träger.

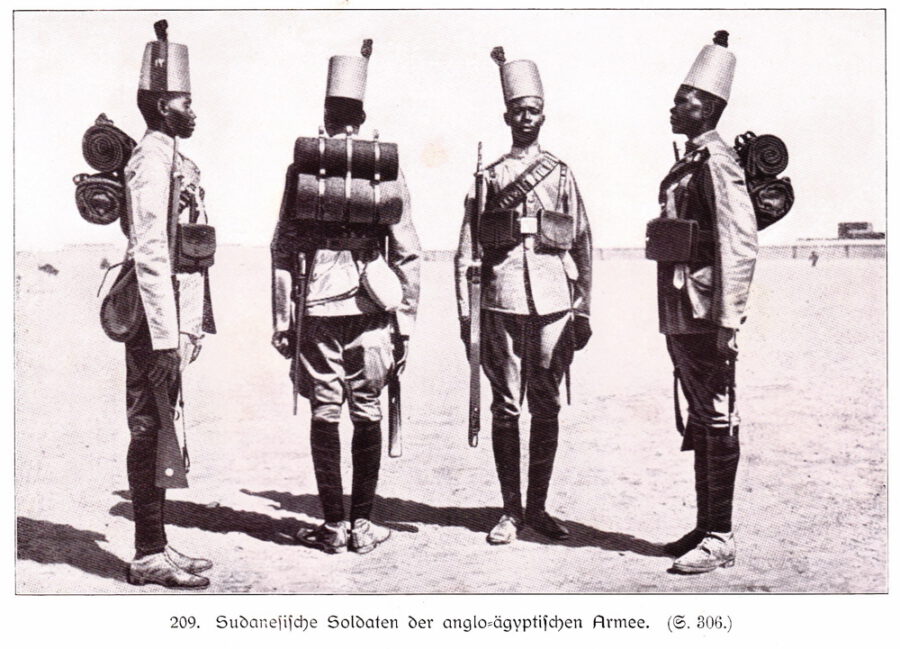

Glücklicherweise sandte mir der Posten Tambura 2 Sudansoldaten, welche ich aussandte, um Träger in den verstreuten Hütten zu greifen. Nach 2 Tagen hatte ich 7 Mann zusammen….. Als ich die Häuser des englisch-egyptischen Sudanpostens Tambura vor mir sah, wurde mir leichter ums Herz und als ich Capitan Stephenson, einem reizend netten englischen Offizier auf das Liebenswürdigste begrüßt und aufgenommen wurde, vergass ich bald, was an Ärger, Anstrengungen und Schwierigkeiten der letzten Wochen hinter mir lag. ….(-65-)

Dieser sich immer wieder erneuernde Optimismus charakterisiert v. Wiese. Und ein weiteres: Die sechs Wochen Aufenthalt im Tambura nutzte er zu ethnologischen Erkundungen bei kleinen von den Azande unterworfenen Völkern und in ihrem höhlenreichen Rückzugsgebieten. Er befragte, fotografierte und sammelte, kam auch an zwei bescheidenen Azande ‚Residenzen‘ vorbei, die unter britischer Aufsicht ein harmloses Bild boten. Ihn interessierte jetzt, wie sie durch die Zeit der sudanesischen Sklavenjägerbesatzung gekommen waren.

Doch v.Wieses Odyssee war noch nicht zu Ende, die Gewässer des Bahr-el-Ghazal lagen vor ihm. Mit genügend Trägern und militärischer Eskorte kämpfte er sich „meist im Wasser oder Sumpf watend“ nach Wau, um den letzten kleinen Dampfer zum Nil zu erreichen, bevor die Flüsse des Bahr-el-Ghazal durch Grasbarren blockiert waren und dann für ein halbes Jahr ganz austrockneten. Dank der logistischen Künste der britisch-ägyptischen Militärs konnte v.Wiese das verbliebene Zeitfenster nutzen und schließlich über Ägypten Deutschland erreichen.

Zeichenerklärung:

(xxx) bezieht sich auf Band 1 der zweibändigen Buchausgabe „Vom Kongo zum Niger und zum Nil“ (erschienen 1912 unter dem Namen des Expeditionsleiters Adolf Friedrich zu Mecklenburg; v. Wiese hat sie in dessen Auftrag ediert).

Direkt aus dem offiziellen „Tagebuch“, das im Weltkulturenmuseum Frankfurt als Fotokopie vorliegt HBM Af I 1064), zitiere ich manchmal unter (-xx-). Beide Quellen sind weitgehend textidentisch. Schreibweisen weichen voneinander ab, die im Buch sind standardisiert. Und die Ästhetik der Schreibmaschine scheint mir dem Thema angemessener als der spätwilhelminische Buchdruck (verschönert durch Stockflecken).

Exkurs : Sind ‚Herrenmenschen‘ wie Dr. Schubotz ‚zivil‘?

Zwischenzeitlich hielt ich v.Wiese nur noch für einen ‚durchschnittlichen‘ Vertreter solcher ‚Kolonialhelden‘, aber das Beispiel eines Zivilisten und Naturwissenschaftlers, des Zoologen Dr. H. Schubotz, der überwiegend auf belgischem Gebiet südlich sich zum Nil bewegte, hat mich eines Besseren belehrt.

Im schmalen Bericht im zweiten Band des Sammelwerks erweist er sich als eitler, etwas wehleidiger Trophäenjäger mit dem ‚Jagdschein‘ der Wissenschaft . Er nimmt seine Jagdbeute ungeheuer wichtig, dabei hat er sie meist gegen Waren von den einheimischen Jägern eingetauscht. Man geht lieber ohne ihn auf die Pirsch; auch der Präparator, ein Afrikaner, arbeitet autonom. Wie eine Diva beanspruchte Schubotz für seine Lasten absolute Vorfahrt – trotzdem geht sie – auf einer anderen Route als vorher verabredet – teilweise im Wasser verloren. Das Okapi-Skelett für das Senckenberg-Museum in Frankfurt kann herausgefischt werden. Seitenlang nervt Schubotz mit der Schilderung vergeblicher Jagd auf das Okapi und nach einer ersehnten ‚ersten Fotografie‘ eines toten, aber noch nicht ausgestopften Exemplares. Endlich: „Das Warten wurde mir unerträglich. Um die Minuten schneller und nicht untätig vorübergehen zu lassen, reinige ich selbst den Fleck, an dem ich photographeren wollte. Und endlich, endlich löste sich der Zug aus der grünen Kulisse vor mir. Ein fürchterlicher Anblick! An einem jungen Baum mit den Beinen befestigt hing ein Tier, so groß und schwer wie ein mittleres Pferd, vorn und hinten von je fünfzehn taumelnden keuchenden Schwarzen getragen, die von schimpfenden Soldaten dirigiert wurden. Ich kann nicht leugnen, daß mich noch das Bild des toten Tieres ein wenig erregte (…) Nach der in Abbildung 7 wiedergegebenen Photographie (auf der Seite liegend) malte E.M.Heims das Bild des lebenden Okapi, welches die Einbanddecke dieses Bandes schmückt. (Bd. I 39)

Schubotz hatte übrigens die stärker begangene und sogar befahrene Route am Uelle nach Osten gewählt, in Abstimmung mit dem Expeditionsleiter – was er beides hervorhebt – meist dicht bevölkert und von der belgischen Kolonialverwaltung effektiv verwaltet. Die Azande- und Mangbetu-Häuptlinge gehorchten und lieferten Träger und Ruderer. Ihm reichte generell die Fassade, was sein Eindruck vom Sultanat Bangassu illustriert. Zwar war v.Wiese gerade einmal fünf Wochen vor ihm in Bangassu gewesen (LINK), dennoch erzählte Schubotz in der Publikation1912 Jägerlatein : „Der Sultan erwartete mich, umgeben von einer großen Menschenmenge, nahe an meinem schon errichteten Zelt und begrüße mich respektvoll. Ich war der erste Weiße, der sein Dorf besuchte, und die große Menge meines Gepäcks, die Soldaten und Pistonniers, mein geräumiges Zelt, und vor allem das Pferd, das diesen Wilden etwas ganz Neues war, schienen großen Eindruck auf sie zu machen. Meinen Befehl, am nächsten Tag hundert Träger zu stellen, nahm Bangassu mit Gleichmut entgegen. Bald nach Mitternacht ertönte der mächtige Gong vor des Häuptlings Hütte und rief aus den benachbarten Dörfern die Männer zum Trägerdienst herbei. (….) Ihrem Ruf waren in dieser Nacht 160 Männer gefolgt , die am andern morgen bereitstanden, meine 80 Lasten nach dem eine Tagereise entfernten Dorfe Ngurru zu tragen. Ich belohnte den Sultan Bangassu mit ein paar Kilo Salz, zwei Bechern Schwarzpulver und 50 Zündhütchen, den hierzulande begehrtesten Artikel, und trat sehr vergnügt meinen Weitermarsch an.“ ( I S.18) Ging alles mit rechten Dingen zu? Egal. Mehr interessierte ihn als ‚zivilen‘ Wissenschaftstouristen doch gar nicht. Überdies er ließ sich ausführlich über den Nutzen der Prügelstrafe aus (Bd. I S.9 ) Den ganzen Bericht über ist mir schleierhaft, warum französische und belgische Militärs und selbst der Sultan von Bangassu ihn offensichtlich mehr unterstützten als v.Wiese.

BIOGRAFISCHE SPLITTER AUS SPÄTEREN LEBENSJAHREN

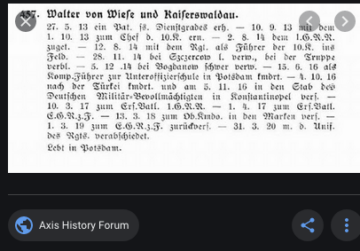

2.Teil von „Axis History Forum“: 1912-1920 :

1914 – 1917

Zwischen 28. November und 5. Dezember 1914 in Polen zweimal verwundet, das zweite Mal „schwer“, wird er im Juni 1916 an die Unteroffziziersschule in Potsdam kommandiert. Bereits ein gutes Vierteljahr später – als SOS-Absolvent – nach Konstantinopel versetzt in den Stab des „Deutschen Militär-Bevollmächtigten“. Vier Monate später zurück nach Potsdam versetzt. Über ein Jahr nach der Revolution (9. November 1918) wird er am 31. März 1920 „mit der Uniform“ ins Zivilleben „verabschiedet“. „Lebt in Potsam“, so endet die Regiments-Stammliste.

1915 heiratete Walther von Wiese und Kaiserswaldau die Bürgerliche Martha Woermann, eine Tochter der bekannten Hamburger Reederfamilie Woermann. („aus Grootaers“, WKM) – Die Reederei dominierte in Deutschland die Atlantik-Route entlang der afrikanischen Westküste. Die Reederei hatte bekanntlich die deutsche Inbesitznahme Kameruns betrieben und organisiert. Zwei ihrer Agenten schlossen 1884 im Mündungsdelta des Wuri den berüchtigten „Schutzvertrag“ mit den Klanchefs King Bell und Akwa von Duala. (LINK)

1919 publizierte v. Wiese einen Essay über die Notwendigkeit von Kolonien für das Deutsche Reich.

1945 Tod in sowjetischem Internierungslager in Bautzen.

2.12.2021: Ein Leserkommentar vermittelt Angaben über seine Karriere im Dritten Reich.

Ein Albtraum dieser Mann. „Das ganze hiesige System der französischen Kolonialverwaltung erscheint mir als ein Verbrechen gegen die weisse Rasse! Ich habe mich um diese Gesetze einfach nicht mehr gekümmert und habe so dazwischengedroschen, wie ich es bei uns gewohnt bin und hätte ich dies nicht getan, dann wäre ich heut nicht hier und läge irgendwo im Busch und mein Personal wäre längst verhungert.“

Allein diese Sprache sagt alles.

Wirklich, lieber GMZ? (Ich sieze Sie aus rein stilistischen Gründen, von wegen Ernst des Themas)

Gut dass ich in Ihrer „Geschmackstablette – Kunst und Karma“ (LINK: http://geschmackstablette.de) den neuen Beitrag „Die Apokalypse des Pornostars“ lese. Zwar hat das Schicksal des göttergleichen Callboys ein harmloses Format. Er ist nicht einmal gewalttätig geworden, aber sehr fremd ist er mir auch.

Ich teile Ihr Zitat von Wieses in handliche Portionen. Erstens:

„Ich …. läge irgendwo im Busch und mein Personal wäre längst verhungert.“

Das müssen wir ihm wohl abnehmen. Einschlägige Stellen des Berichts habe ich zitiert. Aus solchen Kriegserfahrungen resultieren gewöhnlich „posttraumatische Störungen“. Ich komme darauf zurück.

Der Hinweis auf „mein Personal“ signalisiert glaubwürdig Verantwortungsbewusstsein, also Moral. Schließlich handelt es sich um seine Diener – wir befinden uns in der patriarchalen Wertewelt eines geborenen Gutsherren – und vielleicht nicht nur diese treue Schar, die er eigens aus Togo und Ostafrika anreisen ließ, sondern auch der zum Dienst gepresste oder verlockte Rest.

„Das ganze hiesige System der französischen Kolonialverwaltung erscheint mir als ein Verbrechen …“ – ich wollte nach meinem Kenntnisstand (siehe 3.Folge) bereits einverständig mit dem Kopf nicken, da folgt im Zitat „gegen die weisse Rasse!“ Was sollte das? Der brachiale Gesetzesbrecher – 1911 waren diese „Kolonialgesetze“ aber druckfrisch und das Papier nicht wert – war doch im Busch ein einsamer Repräsentant dieser „Rasse“.

„Allein diese Sprache sagt alles“, aber verstehen wir auch, was sie uns sagen will?

Erst über einen gedanklichen Umweg gelangen wir zu dem, was von Wiese im Idiom seiner Epoche wohl ausdrücken wollte: „Die weisse Rasse“ repräsentiert die höchste Stufe von Zivilisation als vernünftiger Ordnung und hat damit den Auftrag, den Rest der Menschheit zu zivilisieren – ‚White Man’s Burden‘, wie es Cecil Rhodes mit steifer Oberlippe, also um einiges zivilisierter, formulierte.

Gerade bei den herrschenden Berliner Verhältnissen müssten Sie von Wieses Verzweiflung nachvollziehen können. Wir verlangen eine funktionierende Stadt und darüber hinaus ein Land, in dem die grundlegenden Dienste funktionieren. von Wiese hatte die Vision einer funktionierenden zukunftsfähigen Kolonie und war von den Leistungen der Briten im Sudan angetan – ein gewisser Unterschied, aber so groß auch wieder nicht.

Unklar ist mir: Was meinte er mit „so dazwischengedroschen, wie ich es bei uns gewohnt bin“? Dachte er etwa an prügelnde Lehrherren, an den militärischen Drill oder gar den Strafvollzug in Preußen, wo Häftlinge mit Prügel und eine Woche Fasten empfangen und am Ende verabschiedet wurden? Wie wäre es übrigens mit einem ‚Modellversuch‘, weil diese Körpersprache überall auf dem Globus gelehrt und verstanden wird?

„Ich habe mich …einfach nicht mehr gekümmert“ – Ist das Phänomen etwa in unserer Gesellschaft ausgestorben?

Was mich bereits bei der Lektüre seines Reiseberichts irritiert hat, ist die wiederholt demonstrierte umstandslose Rückkehr in ‚zivilisierte’ normative Muster. Haben vielleicht eine notorisch strenge wilhelminisch strenge Erziehung und ein militärischer Korpsgeist, der den starken Nationalstolz überwölbte, eine entscheidende Rolle gespielt?

Wie gut kennen wir eigentlich im Nachkriegsdeutschland die Psyche der Militärs der Bundeswehr, die sich hinter endlosen Material- und Beschaffungsproblemen zu verstecken pflegen und nur nostalgischen in symbolischen Spielereien, wenn sie gelegentlich zutage treten, für öffentliche Aufregung sorgen und dies nur, weil sie nicht so ‚clean’sind wie ‚intelligente‘ Helme, bewaffnete Drohnen und unbewaffnete Ethikkommissionen.

Ich kann nicht wie Sie aus persönlicher Begegnung schöpfen, konnte mich sozusagen nur forensisch an verräterischen Spuren von Wieses Rhetorik orientieren. Sie haben Emotionen und Phantasien entwickeln können.

Ich verbinde mit Kommentaren wie Ihrem die Hoffnung, dass über Menschen wie von Wiese und Kaiserswaldau, der später ’noch viel tiefer gesunken’ ist, ernsthafte Diskussionen beginnen. Die Empfindungslosigkeit wissenschaftlicher Verlautbarungen tut mir schon weh.

Sehr geehrter Herr von Graeve,

ich habe Ihren Artikel mit Interesse gelesen und kann zumindest mittelbar noch einige Daten hinzufügen, die ich auf der Homepage der „Axis Biographical Research“ gefunden habe. Link: (….) Ggf. müssen Sie mehrfach versuchen, die Seite zu öffnen, da Sie zum Teil auch an andere Seiten weitergeleitet werden. Scheint ein Fehler der Seite zu sein.

Anbei jedenfalls die Daten:

WIESE und KAISERSWALDAU, Walther

(1879 – 19 xx)

SS-Standartenführer / Oberstleutnant z.V.:

Born: 12. Feb. 1879.

NSDAP-Nr.: 2 504 018

SS-Nr.: 276 330

Promotions:

SS-Standartenführer: 9. Nov. 1937

Career:

Attached to Staff, SS-Abschnitt XXIII: (9. Nov. 1944)

Decorations & Awards:

1914 Eisernes Kreuz I. Klasse

1914 Eisernes Kreuz II. Klasse

Kriegsverdienstkreuz I. Klasse mit Schwertern

Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern

Verwundetenabzeichen, 1918 in Silber

Ehrenkreuz für Frontkämpfer

Landesorden

Ehrendegen des RF SS

Totenkopfring der SS

Danke, Herr Kohrt für die biografischen Angaben. Den Link zu der betreffenden Seite habe ich gelöscht, da sie durch bewusst gesetzte ‚technische‘ Warnmeldungen oder Versprechungen unzumutbar gestört ist. Man bewegt sich schon selber auf ‚vermintem‘ Gelände.

Ihre Initiative war für mich als Anstoß gut, mich mit ‚zweiten Leben‘ dieses Kolonialisten von ‚preußischem‘ Zuschnitt überhaupt zu beschäftigen, in der Weimarer Republik und danach. Erfreuliche Überraschungen waren ja nicht zu erwarten, Ausblendung also das Bequemste, zumal der Fokus meines Essays auf den ersten vier Jahrzehnten seiner Vita liegt und ‚die großen Linien‘ der Zeitgeschichte momentan gern von einer moralisierenden Art ‚Volkserziehung‘ instrumentalisiert werden. Dem möchte ich mit genauer Beobachtung von Gesten, Taten, Wahrnehmungen und Stilisierungen seitens profilierter Akteure begegnen, wie Walther von Wiese und Kaiserswaldau einer war.

Ich spüre zwischen den montierten ‚reinen‘ Daten die Wirkung einer Dämonisierung des Personals der Nazis. Die Verwundetenabzeichen geraten zum Beispiel unverdient auf eine Ebene mit dem „Ehrendegen des Reichsführers SS“. Ich halte es aus politischer Erfahrung eher mit Hannah Arendts Konzept der „Banalität des Bösen“: Der mecklenburgische kleinadlige Militär wäre demnach in nachvollziehbaren Schritten heruntergekommen zu einem Mordgehilfen Hitlers. Jedenfalls muss die Versachlichung der Diskussion nach der erfolgreichen Emotionalisierung der veröffentlichten Meinung unser Interesse sein.

Schauen wir uns die Daten an.

Die Lücke zwischen 1920 bis 1933 füllen wir mit einer abgebrochenen militärischen Karriere, die ohnehin nie im Mainstream verlief, aber typisch für viele ‚überflüssige‘ Militärs war, und das mit der familiären Verbindung zu einer Reederei, die ihr lukratives Kerngeschäft verloren hatte. Die NSDAP-Parteinummer verweist auf einen Beitritt im Mai 1933 („Liste von NSDAP-Parteinummern Wikipedia“). Sie versprach einem klangvollen Adelsnamen die ‚Reaktivierung‘ in einer im Aufbau befindlichen nationalsozialistischen Parteitruppe in Konkurrenz zur ‚Reichswehr‘. Der mittlerweile achtundfünfzigjährige Walther von Wiese brachte zudem seine Kolonialerfahrung und seine Stabstätigkeit ein. Er übernahm 1937 eine Abteilung in Regimentsstärke und war – jedenfalls im November 1944 – im SS-Stab des Abschnitts XXII („Berlin“, nach Wikipedia: „Organisationsstruktur der SS“) tätig, wofür immer er da zuständig war. Die anderswo verbreitete Mitteilung, 1945 sei der Vierundsechzigjährige in sowjetischer Internierung in Bautzen gestorben, wird mir damit plausibel.

Dies sind nur Gedankenspiele. Von Wieses Lebensweg hätte das Zeug zu einer sicher lesenswerten Biografie, in der die naheliegende Kontinuität von Kolonialeroberung in Afrika und Europa Thema wäre. Reizen die dürftigen Brocken dieser Vita nicht schon jemanden zu diesem Wagnis?

So viel für heute. Mit freundlichen Grüßen Ihr v. Graeve (5.12. 01.00)