Stand: 7.8.2020 Vorbemerkung:

Die Textzusammenstellung erhebt keinen streng wissenschaftlichen Anspruch. Ich habe mich vom erworbenen Objekt aus in verschiedene Themen eingelesen. Je mehr ich las, desto deutlicher traten Lücken und Unstimmigkeiten zwischen den Darstellungen hervor. Außerdem waren Übersetzungen nötig. Inhaltliche Überschneidungen konnte und wollte ich nicht vermeiden. Ich denke: Für das Verständnis eines so interessanten historischen Objekts wie des Modells einer Piroge der Duala, ist ein fehlerhaft gezeichneter Hintergrund besser als gar keiner.

In einem zweiten Beitrag schildere ich den Erwerb und diskutiere Herkunft und Kontext des Bootsmodells (LINK). In einem dritten folgen Objektbeschreibung und Deutungsversuche (LINK). Ein Freund hat vorgeschlagen, mit dem zweiten Beitrag zu beginnen. Warum nicht?

Historische Bildquellen haben meiner Vorstellungskraft sehr geholfen, deshalb will ich die eindrücklichsten auch Ihnen nicht vorenthalten. Durch Anklicken lassen sie sich vergrößern.

Quellenangaben finden Sie (bis auf Ausnahmen) am Ende des 1.und 3. Beitrags.

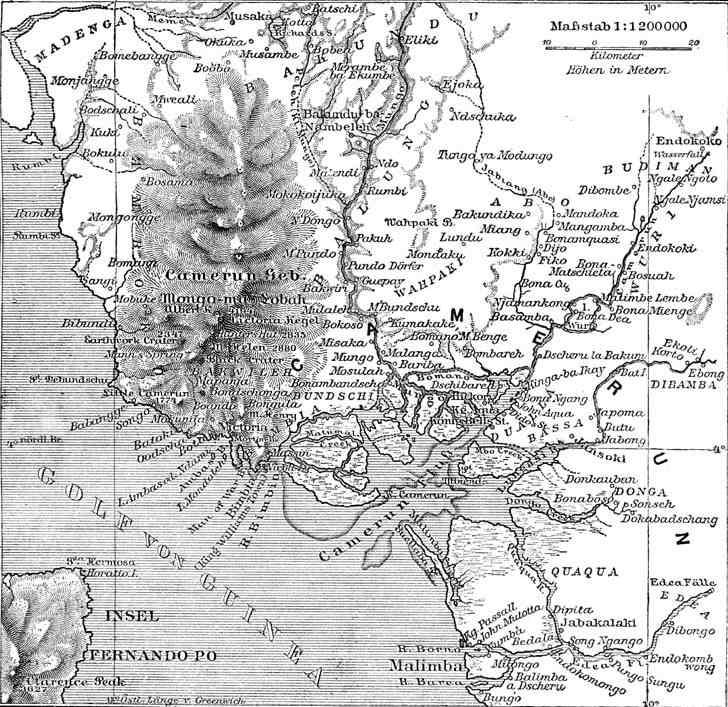

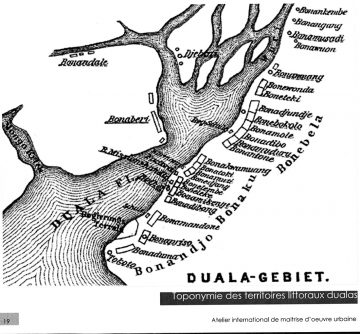

„Karte_von_Camerun, um 1888“ – Damals selbstverständlich nur der Südwesten !

INHALT

Eine tropischer Mangrovensumpf wird zum attraktiven Handelsplatz

Sklaverei und Handel mit Sklaven im südwestlichen Kamerun

„Christianisierung“ der Duala (im Text aufgeteilt nach Epochen!)

Die typische Siedlungsstruktur von Cameroon-Stadt im 19. Jh.

Die Duala in der deutschen Kolonie Kamerun und danach

Literatur

Der erste historische Faktor : Das Mangroven-Delta von Duala

Der traditionelle Handelsplatz der Duala in der Bucht von Kamerun liegt verkehrstechnisch günstig, aber in der „feuchten Armhöhle Afrikas“, vier Grad über dem Äquator und rund zwanzig Kilometer vom Atlantik entfernt inmitten eines Mangrovendeltas, umgeben von undurchdringlichen Urwäldern. Der Blick erreicht kaum das gegenüberliegende Ufer des Wuri, denn die Gegend liegt fast ununterbrochen in einem grauen, dicken, heißen Dunst. Die Luftfeuchtigkeit ist enorm , ein Paradies der Fiebermücken. Hier kam vor rund vierhundert Jahren die Wanderung der Duala aus dem Kongo-Gebiet zum Stehen. Sie verdrängten die bereits ansässigen Bassa ins Landesinnere und verteilten sich entlang der Flussläufe. Sie lebten  fortan vom ‚Wasser‘. Die zentral gelegenen Duala-Dörfer entwickelten sich bis zum 18. Jahrhundert zu einer prosperierenden Gemeinde namens Duala. Die Küsten-Duala kauften Waren und Sklaven von Innengruppen wie Bakweri, Mungo, Bassa und Bakoko und verkauften sie an die Europäer weiter, zunächst auf deren Schiffen, und später an Festlandfabriken oder Geschäfte. Im Gegenzug lieferten die Europäer Alkohol, Schießpulver, Waffen, Spiegel, Schuhe, Textilien und Werkzeuge. (wikipedia.en). Den Ackerbau überließen die Duala versklavten Nachbarn. Sie bauten unendlich viele Pirogen, dazu war sich niemand unter den Duala zu schade, und sie mussten versuchen, sich die unberechenbaren fremden Fluss- und Meeresgeister „Jengu“ (Plural „mengu“) günstig zu stimmen. „Sie regierten die Wasserwelt, waren die Herren der Fische, Seekühe und Krabben, auch von in der Strömung wachsenden Raffia-Palmen. Sie fanden sich in gefährlichen Strömungen, an verborgenen Felsen, an Wasserfällen, in dichtem Gebüsch und über Untiefen.“ (René Bureau p.56) Auch mehrtägiges Ausfahren zum Fischfang auf hoher See gehörte dazu. (Hinweis von Harter 1960, nach Heuermann „Der schizophrene Schiffsschnabel“ 3.3.3)

fortan vom ‚Wasser‘. Die zentral gelegenen Duala-Dörfer entwickelten sich bis zum 18. Jahrhundert zu einer prosperierenden Gemeinde namens Duala. Die Küsten-Duala kauften Waren und Sklaven von Innengruppen wie Bakweri, Mungo, Bassa und Bakoko und verkauften sie an die Europäer weiter, zunächst auf deren Schiffen, und später an Festlandfabriken oder Geschäfte. Im Gegenzug lieferten die Europäer Alkohol, Schießpulver, Waffen, Spiegel, Schuhe, Textilien und Werkzeuge. (wikipedia.en). Den Ackerbau überließen die Duala versklavten Nachbarn. Sie bauten unendlich viele Pirogen, dazu war sich niemand unter den Duala zu schade, und sie mussten versuchen, sich die unberechenbaren fremden Fluss- und Meeresgeister „Jengu“ (Plural „mengu“) günstig zu stimmen. „Sie regierten die Wasserwelt, waren die Herren der Fische, Seekühe und Krabben, auch von in der Strömung wachsenden Raffia-Palmen. Sie fanden sich in gefährlichen Strömungen, an verborgenen Felsen, an Wasserfällen, in dichtem Gebüsch und über Untiefen.“ (René Bureau p.56) Auch mehrtägiges Ausfahren zum Fischfang auf hoher See gehörte dazu. (Hinweis von Harter 1960, nach Heuermann „Der schizophrene Schiffsschnabel“ 3.3.3)

Roland Daus schildert eingängig die ökonomischen Zusammenhänge :

Dass es an einer solchen Stelle überhaupt zu einer Bevölkerungsansammlung gekommen war –

erklärt Ronald Daus, Chronist der Siedlungsgeschichte von Duala – lag an den Besonderheiten des Handels zwischen den Mündungen des Niger und des Kongo. Da ununterbrochen Schiffe aus Europa an dieser Küste vorbeisegeln mussten, legten viele hier spontan und für kurze Zeit an, um Verpflegung, Holz oder andere Notwendigkeiten zu bunkern. Die Völker, die in der Nähe des Meeres lebten, konzentrierten sich immer mehr auf relativ leicht zugängliche Landeplätze. Aus Bauern, Fischern und Jägern wurden Proviantlieferanten. Sie spezialisierten sich auf diese Art Zufallshandel. Aus der Ausnahme war im 18.Jh. die Regel geworden. Und es etablierte sich der „Sperrhandel“. Begünstigt durch den ‚unwegsamen’ und oft weitflächig ‚unbewohnten’ Urwald, der sie umgab, gestatteten die Küstenvölker niemandem, von der Küste ins Innere vorzudringen. Sie wurden zu geschickten Zwischenagenten („middle-men“) . Mussten zum Beispiel Rohgummiballen die Herrschaftsgebiete mehrerer Völker durchqueren, vereinbarte man Zug um Zug mit den jeweiligen Machthabern ein besonderes „Kreditsystem“. Jeder gab die Erlaubnis zum Transit, um am Ende mit einem Anteil am Gewinn belohnt zu werden. Da jede Seite immer auch Schulden bei der anderen hatte, gestalteten sich solche Kontakte sehr stabil. Unter der Oberaufsicht der Duala differenzierte sich der Handel. Nicht mehr nur Überlebenswichtiges wie Palmöl und Wachs wurden getauscht, sondern auch Sklaven und Elfenbein für die Europäer. („Banlieue“ 166-167)

Im 18. Jh. – zwischen 1750 und 1807 – vervielfachte sich der transatlantische Sklavenhandel. Die Nachfrage verwies die mit Elfenbein zeitweise auf den zweiten Rang. Immerhin 42.000 Individuen wurden exportiert. (Ralph A. Austen p.152)

Was sollte man über „Sklaverei“und „Handel mit Sklaven“ im südwestlichen Kamerun wissen?

Dem Thema wurden im 41. Band von Paideuma 1995 zehn Einzelstudien gewidmet. Man fragte nach den Voraussetzungen und den Zwecken des Erwerbs von Sklaven, dem Verständnis von Sklaven und Sklaverei, sowie deren Behandlung. (95) Ob nun in den Königreichen der „Grassfields“ (Kom, Bamum u.a) oder den Duala am Atlantik: Im Wesentlichen herrschten überall die gleichen Verhältnisse.

‚Sklaven‘ waren ‚frei verfügbare‘ Personen, die sie als unfreie und marktfähige (‚marketable‘) Menschen angesehen waren. Sie wurden hauptsächlich durch Kauf oder Gefangennahme im Krieg erworben. Man verkaufte aber auch Kriminelle und Ausgestoßene nach außen. Sie wurden als Menschen betrachtet, die ihre Freiheit verloren hatten und die man daher als Ware tauschen konnte, da sie nicht auf den Rückhalt ihrer Herkunftsgesellschaft zählen konnten. Bei den Bamum werden auch ‚aufsässige Ehefrauen‘ und zahlungsunfähige Schuldner erwähnt. Widerspenstige Sklaven wurden mit Erlaubnis des Königs getötet oder im Ausland verkauft.

Die herrschende Sitte gewährte Sklaven und Sklavinnen begrenzten Schutz. Blutvergießen im Dorf war verpönt, zwei Ruhetage pro Arbeitswoche waren die Regel, und man erwähnte in Gegenwart des Betroffenen nicht seinen Sklavenstand. Frauen wurden milder behandelt als Männer. Sie arbeiteten für die Familie des Eigentümers auf den Feldern, gebaren ihm und seiner Lineage Kinder, standen als Bräute für die Familienpolitik des Oberhaupts zur Verfügung oder als Geschenke an den Königshof oder als Eintrittsgabe in exklusive Kultgesellschaften.

Wer sich also in die Gemeinschaft integrieren durfte, wurde als Teil der unteren Gesellschaftsschicht betrachtet, durfte heiraten – die Kinder konnten sich bereits als ‚Freie‘ selber wirtschaftlich betätigen. Sozialer Aufstieg Einzelner kam vor – manche ‚Sklaven‘ beschäftigten selber Sklaven. Die meisten aber waren Hauspersonal, Handwerker, Farmer, Händler, Fußsoldaten. Von Ritualen und politischen Institutionen waren sie ausgeschlossen, in den Familien, die sie als Sklaven erworben hatten, blieben sie immer unmündig. Manchmal mussten sie ihren Herren unangenehme Arbeiten abnehmen. Wer Pech hatte, diente als wertvolles Geschenk im diplomatischen Verkehr der Eliten oder wurde beim Tod eines Würdenträgers zur Selbsttötung ‚aus Verzweiflung‘ aufgefordert. (97)

Die schwerer zu assimilierenden erwachsenen männlichen Kriegsgefangenen und erst recht – als Strafmaßnahme – männliche Störenfriede wurden auf Märkten verkauft, die weit von der  Heimat entfernt lagen. Das konnte auf einem europäischen Handelsschiff enden.

Heimat entfernt lagen. Das konnte auf einem europäischen Handelsschiff enden.

Mit der zeitweise boomenden Nachfrage nach Sklaven in der Bucht von Duala änderten sich das Verhältnis von Binnen- und Exporthandel mit Sklaven, aber die Beibehaltung der Institution rechtloser Bevölkerungsschichten schien den Bamum oder Duala-Eliten unverzichtbar für die Gesellschaftsordnung. Im Lande selbst ging es den ‚Sklaven‘ also um ihre Emanzipation, nach 1845 wurden sie von baptistischen Missionaren darin unterstützt.

Da das Deutsche Reich in Kamerun ab 1885 auf das Bündnis mit den traditionellen Eliten angewiesen war, zögerte es lange Zeit, in den Sklavenbesitz und Binnenhandel mit Sklaven einzugreifen. Noch 1902 überzeugte Duala Manga Bell die Verwaltung, zwei rechtskräftig verurteilte Sklavenhändler zu begnadigen, weil kein Eingeborener wirklich verstehen würde, dass derartige Transaktionen im Lande selbst illegal wären. (143) Damals wechselte der Bell Klan gerade zum kommerziellen Kakao-Anbau für den Export und hatte erhöhten Bedarf an Pflanzern, die traditionell Sklaven-Status hatten (143/144). Erst ab 1902 erschwerte die deutsche Kolonialverwaltung die Beibehaltung der Diskriminierung. Unter den Franzosen wurde der Kakao in der Region ab den zwanziger Jahren allmählich in kleinen Familienbetrieben angebaut.

Die politische Entwicklung im 19. Jh. (en.wikipedia.org)

Der Handel veränderte die Duala-Gesellschaft dramatisch. Europäische Waren wurden zu Statussymbolen und einige Herrscher ernannten westliche Händler und Missionare zu Beratern. Man sprach Pidgin-Englisch. Ein hoher Anteil der Duala wurde reich. Durch den neuen Handel entstanden Spannungen mit den Habenichtsen. Der Wettbewerb eskalierte zwischen den Küstengruppen und sogar zwischen verwandten Siedlungen.

Ndumb’a Lobe von der Bell-Linie erklärte sich im 19. Jahrhundert zum King Bell. Chefs rivalisierender Unterlinien konkurrierten bald mit ihm, darunter der selbsternannte König Akwa (Ngando Mpondo) von 1814, King Deido (Jim Ekwalla) von Deido (eine Akwa-Splittergruppe) und Prince Lock Priso (Kum’a Mbape) von Bonaberi. Die Konkurrenzen wurden auch symbolisch – ’sportlich‘ – ausagiert, und zwar in Ruderregatten, die auf dem Wuri-Fluss vor Deido immer häufiger und mit „speziellen Rennkanus, den bolo pa pen, die Tange trugen, abgehalten wurden. (Harter 1960,p.71, nach Heuermann 3.3.3)

Mitte des 19. Jahrhunderts hatten die Briten die Führung im Handel mit der Handelsaristokratie übernommen. Zur selben Zeit verpflichtete die Britische Krone die Händler, die Sklaverei im Golf von Guinea zu beenden, und nach ein paar Jahrzehnten ließ sich wenigstens der Export unterdrücken. Bereits 10. Juni 1840 und am 7. Mai 1841 unterzeichneten als erste die Duala ‚Kings‘ Akwa und Bell Verträge gegen die Sklaverei. Im Austausch versorgten die Europäer sie jährlich mit Alkohol, Waffen, Textilien und anderen Waren. Darüber hinaus verboten die ‚Kings‘ Praktiken, die die Briten als barbarisch betrachteten, wie beispielsweise das Opfer von Frauen eines Häuptlings nach seinem Tod. Die Briten wollten die Duala auch nach ihren eigenen Zivilisationskonzepten formen. Das bedeutete Erziehung zum westlichen Lernen und Konvertierung zum Christentum. Alfred Saker eröffnete eine Mission in Douala im Jahr 1845.

Wikipedia vergisst zu erwähnen: die erste Schule und einen Verkaufsladen Sakers , dazu Ziegelfabrik, Holzsägerei und kleine Werft (Daus 168). Bis 1875 entstanden zahlreiche Missionen und Schulen in Douala und anderen Siedlungen. Die Unterschichten, die sich inzwischen gegen die Bevormundung durch die Duala-Elite auflehnten, interessierten sich für die gepredigte Gleichheit der Menschen. Alle gesellschaftlichen Gruppen aber erhofften materielle Vorteile durch ‚Bildung‘. Am erfolgreichsten war darin die Elite der Duala. Ein hoher Grad an Alphabetisierung erlaubte es der gebildeten Oberschicht von Händlern, Klerikern und Farmern, sich weiter zu entwickeln. Diese Gruppe wurde mit dem europäischen Recht und den Konventionen vertraut, was es ihr später möglichte, für ihre Interessen mit Petitionen, Gerichtsverfahren und durch Interessenverbände einzutreten. (Wiki. „Duala“)

Mit dem schleichenden Verlust des Handelsmonopols kehrten die meisten Duala freilich zur Subsistenz-Landwirtschaft oder zum Fischfang zurück, um zu überleben. Das ist auch heute noch sogar in direkter Nachbarschaft der Millionenstadt der Fall, etwa auf der Insel Jebalé.

‚Soziologie der christlichen Mission unter den Duala‘

Die Duala sind zu etwa neunzig Prozent Mitglieder christlicher Kirchen, aber damit ist nur die Oberfläche ihres spirituellen Lebens charakterisiert, wie Eric de Rosny und René Bureau zeigen. Ich stieß auf ihre Bücher, als ich an meinem kürzlich erworbenen Schiffsmodell unter einem demonstrativen Christentum die Zeichen der Wassergeister-Verehrung entdeckte. René Bureau, Afrikanist und Religionssoziologe, seit 1957 Kenner und Freund der Douala, veröffentlichte sein Buch erst 1996. Es dokumentiert einen Wechsel vorherrschender Stimmungen. Die Mentalität der Leute hat sich dabei sicher kaum verändert.

René Bureau zitiert: „C’est le Blanc qui a apporté la Réligion!“

„Der Weiße hat die Religion ins Land gebracht“ (20) – Dieser Satz erweist seine Vielschichtigkeit erst in den folgenden zwei Jahrhunderten bis heute. (Meine Lesenotizen teile ich darum auf.)

Bevor europäische Missionare die christliche Botschaft predigten, hatten sich die Duala in mehreren Jahrhunderten beim Sklavenhandel ihr Urteil über die Weißen gebildet. Das waren oft skrupellose weiße Alliierte bei der Unterwerfung der Inlandsstämme. Zugleich waren sie dominateurs und Fremde, die ihre Verachtung afrikanischer Lebensart auch gegenüber den Häuptlingen zur Schau stellten. (21)

1843 und 1845 traten baptistische Missionare, Anti-Weiße auf, denen die Notablen der Duala zunächst vorwarfen „to spoil the market“ , da sie als „alliés des faibles“ die herrschende soziale Ordnung unterminierten, weil die am meisten Unterdrückten in ihnen Verteidiger ihres Wunsches nach Emanzipation sahen. Sie öffneten die Schulen für Alle , kämpften gegen die exklusiven Kultgesellschaften der Duala Aristokraten und predigte die Gleichheit der Menschen vor Gott. Die Chefs arrangierten sich mit der Situation, manche ließen sich von Saker taufen. „La religion chrétienne devint à la mode“. (22)

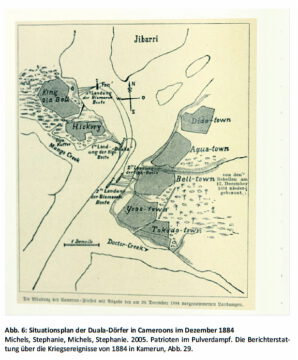

Die Siedlungsstruktur von Cameroon-Stadt, Abbild der Konfliktlinien unter den Duala Familien

Roland Daus beschreibt die Siedlungen anschaulich:

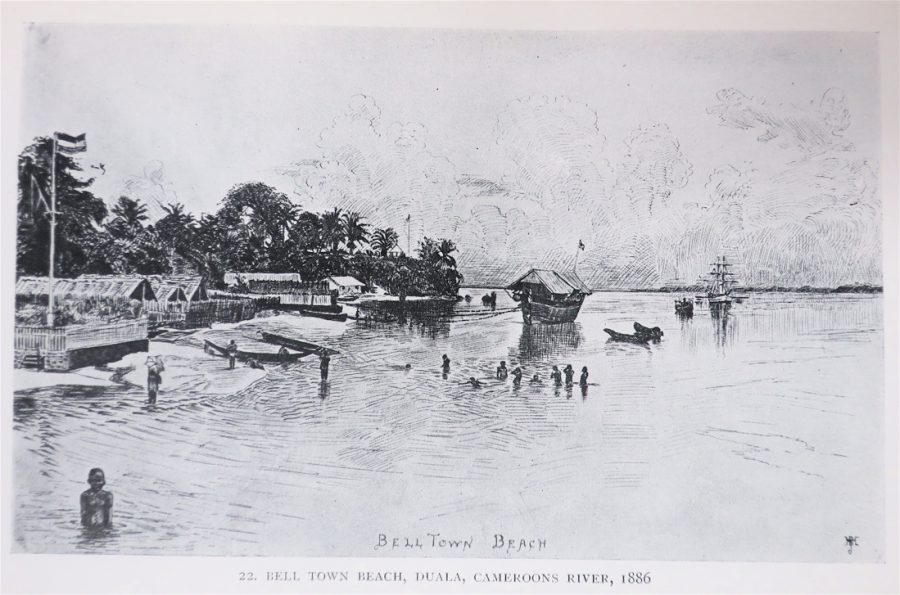

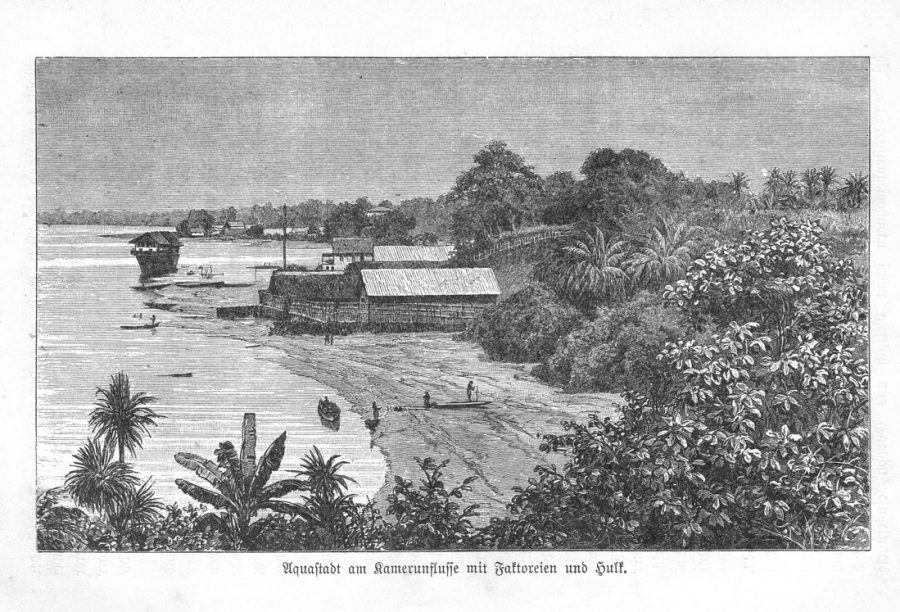

“ Oberhalb eines matschigen Strandes und eines rutschigen Steilhangs zog sich eine Kette von Hütten entlang. (166) Schon die ersten Chronisten stellten verblüfft fest, dass die Ansiedlung „Cameroon“ ein seltsames Konglomerat von „several towns“ darstellte. Eine unübersichtlich große Anzahl von Duala-Sippen hatte jede für sich ein Stückchen Küstenlinie gesichert, den je nach Gezeiten unterschiedlich breiten Strand, ein Stück der Böschung, wo man seinen Landesteg benutzte und bewachte, und dahinter einen schmalen Streifen Land auf dem Plateau, wo die Felder des Clans lagen, den die Sklaven bearbeiteten. Jede Einzelsippe grenzte sich von ihren Nachbarn durch eine Palmenreihe und eine undurchdringliche Pflanzenmauer ab – denn unablässig kam es zu blutigen Fehden, sobald ein reicher Würdenträger starb und seine Erbschaft verteilt werden musste. Man kooperierte und man bekämpfte einander. Im Prinzip konnte jede Sippe sich verhalten, wie sie wollte. Ausschlaggebend war das jeweilige Oberhaupt. Und nach ihm waren diese Elementarteile von Siedlungen auch benannt (169/70)“, etwa „Bell Town“ oder „Aquastadt“ (Akwa-Stadt, in „Die deutschen Kolonien“ Carl Hessler 1894).

Eine dieser Siedlungen war „Deido„, eine Abspaltung des Akwa-Klans. Der Name soll von einer britischen Corvette HMS Dido übernommen worden sein, die davor auf Grund lief. Jahrhunderte lang ankerten die Schiffe nur in der Mitte des sehr flachen Flusses. Die Waren wurden im Pendelverkehr mit Pirogen ans Ufer geschafft oder dort abgeholt. Einer urbanistischen Studie aus Duala („Synthèse Douala“, 2016, p.45) entnehme ich: Ein beherzter junger Mann aus dieser Siedlung befreite den Schiffsanker, und Deido erlangte das Recht zurück, mit den Europäern direkt zu verhandeln. Bei der Abspaltung von den Akwa war es Deido entzogen worden. .

1841 könnte die Korvette HSM Dido der Royal Navy in der Bucht von Duala Halt gemacht haben, auf ihrem Weg in den Indischen Ozean, ihr Einsatzgebiet. (Wikipedia; der Artikel erwähnt aber nicht Duala . Dido lief übrigens später noch zweimal auf Grund, vor Tahiti und Peru.

Improvisierte „Hulks“ und luxuriöse Villen

Im 19.Jahrhundert verankerte man dann ausgediente Handelsschiffe in Ufernähe. Diese „Hulks“ dienten als „schwimmende Faktoreien“. Ihr großer Laderaum war über Plankenwege leicht erreichbar. Hier konnten, quasi exterritorial, auch Verhandlungen durchgeführt und Verträge abgeschlossen werden.

In diesen Territorien konnte man ein paar moderne Gebäude bewundern. Ein britischer Schiffschirurg notierte 1826: Einer der Würdenträger besitze sogar schon ein Haus mit einer zweiten Etage, in der sich Möbel englischer Herkunft befänden. Und ein anderer wohne in einem großen Haus aus Holz in englischem Geschmack, gar nicht so stillos, das ebenfalls mit einem Obergeschoss versehen sei, dessen Fenster sogar mit Glasscheiben ausgestattet waren.“ (Daus 169) – Nachgewiesenermaßen ideal für feucht-heißes Klima!

Die Duala-Aristokratie in der deutschen Kolonie Kamerun 1884 bis 1914

Der Wunsch des Deutschen Reichs, eigene Enklaven in Übersee aufzubauen, musste sich auf relativ unattraktive – also auf sehr arme oder sehr ungesunde oder sehr rebellische oder sehr unzugängliche Weltregionen ausrichten. So auch auf ein sehr ungesundes tropisches Flussdelta am Golf von Guinea, das zudem von einer an den Umgang mit Europäern gewöhnten Handelsaristokratie kontrolliert wurde . Nach Daus war im Deutschen Reich war im Grunde nur die Hamburger Reederei Woermann an diesem kolonialen Stützpunkt interessiert, um ihr Fracht- und Passagieraufkommen an der westafrikanischen Küste zu erhöhen. Das Hinterland war den Ausländern – wie gesagt – versperrt und unbekannt. (Daus, 165/66)

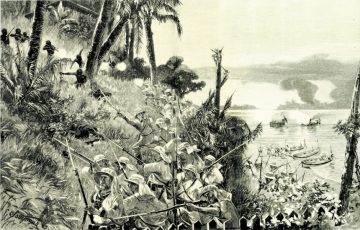

Der gewalttätige Auftakt 1884

Da unter den Ausländern vor allem britische Kaufleute dominierten, verdankte sich der „Schutzvertrag“ 1884 mit dem Vertreter der Hamburger Reederei Woermann nur der Ausnutzung einer vorübergehenden Stimmung bei führenden Klanchefs Bell und Akwa. (Link zu Vertragstexten: “Voeux des Camerounais“) Der Streit von ‚King‘ Lock Priso, einem vehementen Gegner der vertraglichen Bindung an das Deutsche Reich, mit ‚King‘ Bell, dem Freund der Deutschen, steigerte sich bis Dezember 1884 zum Krieg. Die noch nicht durch internationale Verträge abgesicherte Landnahme – während der Berliner Konferenz – schien bedroht.

Zwei Korvetten des neu formierten „Westafrikanischen Kreuzer-Geschwaders“, die „SMS Bismarck“ und „SMS Olga“ erschienen im Mündungsdelta des Wuri. Ein deutsches Landungskorps vertrieb die Krieger des aufständischen Lock Priso aus der Siedlung Bell-Town auf der Joss-Platte, die sie ein paarTage zuvor erobert und niedergebrannt hatten.

Die SMS Olga beschoss dann mit ihren zehn Kanonen die Siedlung ‚Hickorytown‘ (Bonaberi) des King Lock Priso (K’uma Mbape) am anderen Ufer. Man steckte Siedlung und Residenz in Brand und brachte den repräsentativen Schiffschnabel ins Museum nach München. Übrigens sind die Kriegskanus von King Bell am Tag nach dem Beschuss noch einmal zur Plünderung ausgefahren. King Lock Priso entkam und war später wie die übrigen Kings an allen Verhandlungen mit den Deutschen beteiligt.

Dieser vielschichtige Konflikt zu Beginn der deutschen Kolonialherrschaft war Thema einer gründlichen Dissertation von Anne Splettstößer an der Universität Göttingen, ebenso wie dessen ‚Fortsetzung‘ in der leidenschaftlichen Kampagne für eine Rückerstattung dieses Schiffsschnabels, nach hundertdreißig Jahren erfolglos betrieben von einem nicht unumstrittenen Erben des Lock Priso.

Eine Literaturliste mit drei lesenswerten Studien habe ich unter dem Titel „LITERATUR zu einer Objektbiographie“ im Juli ans Ende dieses ersten Teils gesetzt. (1.8.2020)

Kurzer Blick auf die anderen Völker in der Kolonie „Kamerun“

Von den drei Jahrzehnten deutscher Kolonialherrschaft ab 1884 vergingen zwanzig Jahre mit Erkundung, militärischer Eroberung und Kontrolle der Völker innerhalb der mit Großbritannien und Frankreich ausgehandelten Grenzen. Aus strategischen Gründen reichten die bis an den Tschadsee im Norden und den Kongo im Südosten. Sie schlossen drei unterschiedliche Zonen ein: den tropischen Urwald und die Gebirge im Süden, in der Mitte die Königreiche des „Graslands“ und in der Sahelzone islamische Herrschaften. Die Vorstellungen der Verwaltung, die Bevölkerung für Kopfsteuern und die Fronarbeit an Pisten und Bahnstrecken und im in Plantagen zu gewinnen und dabei noch preußische Ordnungsvorstellungen zu verbreiten, trafen auf den Widerstand der Kolonisierten. Der Blutzoll, den diese dafür zahlten, ist bis heute vor Ort nicht vergessen, wie ich in einem Manuskript dieser Tage gelesen habe. Doch waren die Eroberung und Sicherung von Territorien überall brutal, auch in den französischen, englischen und belgischen Kolonien.

Die Duala-Elite ist als Ansatzpunkt für die Beurteilung der deutschen Kolonialpolitik in Kamerun jedenfalls wenig geeignet, da sie als versierte Geschäftsleute aus ihren Privilegien relativ großen Nutzen ziehen konnten. Das heißt nicht, dass sie heute auf den Opfer-Bonus verzichten würden, den eine ‚postkoloniale‘ Stimmung an deutschen Universitäten, Museen und in der Berliner Kulturpolitik verspricht. (Beispiel: „Unter_falscher_Flagge“ in der Süddeutschen Zeitung)

Privilegien der Duala-Aristokraten als unverzichtbare Partner

Der Duala-Elite an der Küste hatten die beiden deutschen Vertreter Nachtigal und Buchner im ‚Schutzvertrag‘ 1884 versprochen, dass sich an ihren Privilegien nichts ändern würde. Das war unrealistisch, doch die Duala hatten einen gegenüber anderen Völkern überproportionalen Anteil an Verwaltungsposten.(145) Und mancher Beamte der kleinen Kolonialverwaltung suchte die freundschaftliche Beziehung. Die Verwaltungschefs gaben sich Mühe, ihre Entscheidungen in geduldigen Verhandlungen den Duala Chefs zu vermitteln. Sogar im sich ab 1907 dramatische zuspitzenden Streit um Grund und Boden im ‚Hauptort‘ Duala, wie Manuela Bauche das in ihrer Dissertation betont („Medizin und Herrschaft“, Campus 2018).

Der Chef des Bell-Klans ließ seinen Nachfolger in Deutschland ausbilden, Rudolph Duala Manga Bell, und der wiederum seinen Nachfolger, welcher über die Hinrichtung seines Vaters und den Ersten Weltkrieg hinaus dort blieb und, als Frankreich und Großbritannien als künftige ‚Treuhänder‘ im Auftrag des Völkerbunds absehbar waren, sogar um den Verbleib der Kolonie beim deutschen Reich kämpfte.

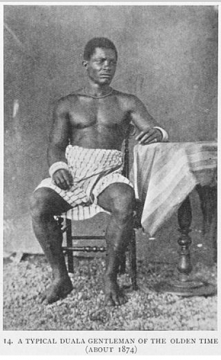

Bereits die Physis der Duala war für deutsche Monokelträger beeindruckend: „Den Hauptstamm an der Küste bilden die Dualla; sie sind die herrschende Rasse und nehmen sowohl in körperlicher als auch in geistiger Beziehung eine hervorragende Stellung vor den anderen ein. Ihre Zahl beträgt 26000 bis 30000, sie haben eine helle Hautfarbe, sind groß und kräftig gebaut.

…Der Ackerbau liegt den Weibern und Sklaven ob ...“ (Heßler 1894, S.76)

So weit ging die Toleranz gegenüber fremden Eliten, wenn man auf deren Unterstützung angewiesen war! („Indirect Rule“, vgl. Harnischfeger 2006 über Briten und Fulbe in Nigeria! LINK)

Duala Manga Bell in einem Salon seiner Residenz in Bell-Stadt. Verfasste er vielleicht gerade eine seiner Petitionen an den Deutschen Reichstag in Berlin gegen die Enteignungspläne der Kolonialverwaltung ?

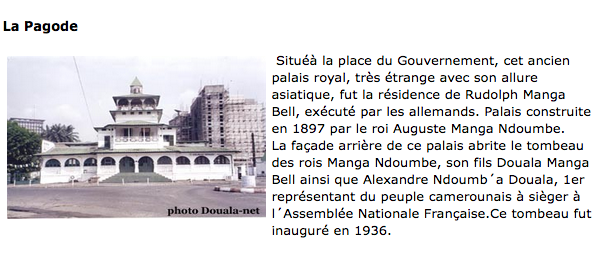

„Die Residenz von Rudolph Manga Bell, sehr fremdartig durch ihr asiatisches Aussehen, wurde 1897 durch seinen Vorgänger Auguste Manga Ndoumbe errichtet und beherbergt seit 1936 drei Gräber.“

Kirche und Gesellschaft (nach René Bureau pp.23 – 35)

Nach der Kongo-Konferenz 1885 erschienen 1890 deutsche katholische Pallotiner – als détenteurs de la force supérieure – zusammen mit deutschen Beamten, Militärs und Kaufleuten. Man sah sie bald als deren enge Verbündete mit gleichen Zielen, etwa dem Kampf gegen angeblich ‚barbarische‘ Institutionen (institutions jugées ‚sauvages’ 23f. ) Das galt mehr oder weniger auch für die protestantische ‚Basler Mission‘ ab 1886 . Die hatte zunächst schwer gelitten: „Das Klima ist für Europäer besonders an der Küste gefährlich. Die Baseler Mission hatte anfangs einen Verlust von etwa 30 Missionaren und nach drei Jahren aus dem tief versunkenen Volk erst 159 Christen gewonnen ( Dr. K. Heilmann: „Die Äußere Mission“ 1925)

Aber die Pallotiner agierten auch gegen Mißbräuche auf Seiten der Verwaltung und der Duala- Chefs. Das machte ihre Position ambivalent (ambigué) was aber nicht wahrgenommen wurde. (24)

Die damals einsetzende massive Bekehrungswelle, wie sie in der Kirchengeschichte ohne Vorbild war (conversion massive rarement vu l’équivalent dans l’histoire de l’Èglise) gründete sich auf verschiedene Faktoren, vor allem auf den Schulbesuch im Rahmen eines Internats, statt das Heidentum der Erwachsenen frontal anzugreifen, denen das Fundament westlicher Kultur (soubassement de culture occidentale) fehlte. Diese strategische Ausrichtung entprach den Wünschen der Eingeborenen, die von der science des Blancs profitieren wollten, und sei es nur, um als Kaufmann sich nicht mehr übervorteilen zu lassen. (26) Auch Verwaltungsstrafen für die Eltern ‚unterstützten’ den regelmäßigen Schulbesuch. (27)

Doch um 1900 waren die Missionare desillusioniert über die soziale Wirkmächtigkeit der Schule. Die Missionsstationen sollten nun autarke Anziehungspunkte werden. Und man erkannte, dass für christliche Ehen auch christlich erzogene Mädchen gehörten, die aber normalerweise bereits von den Eltern gegen ein Brautgeld ( „dot „) versprochen waren; die Fälle nahmen aber ab. (28)

Mit der Sekundar-Ausbildung am Priesterseminar konnte man in Duala u.s.w niedrige Verwaltungsjobs übernehmen. Im übrigen erwarb man Sozialprestige in der eigenen ethnischen Gruppe (33)

Nun spielten die Pallotiner groß auf mit massenwirksamen gregorianischen Messen (35) Der Stil Saint-Sulpice (verkitschte europäische Kirchenkunst > Alain Couturier „Sacred Art“ LINK ) verdrängte den Rest an Art Nègre gänzlich (35) im Gebiet der Duala.

Die Verachtung der Pallotiner für die traditionellen Riten (diabolique) und Gesellschaften (femmes comme des chèvres) trug Früchte. Die medicine-men gerieten an den Rand, ihre traditionellen Methoden in Vergessenheit (33). Als Abweichler galten nun die verbliebenen Heiden. Die Mission verbot die Tänze, erlaubten nur noch guérisons par les plantes (Heilpflanzen). Doch diese Abgrenzung gelang mangels Kenntnissen nicht (80f.) Die deutsche Kolonialjustiz brachte in einem Klima verbreiteter Christianisierung die institutionelle Initiation des ‚Jengu‘ und seine Praktiken entschlossen (Hängen für rituelle Morde, Verfolgung der ‚Fetischisten‘) zum Verschwinden. Der Glaube an Sirenen (‚mengu‘) schien verschwunden. René Bureau hat selber um 1958 nur noch Reste erlebt, da für die Mission der Wassergeister-Jengu-Kult das „diabolischste Element“ des Heidentums gewesen war (78). Man verurteilte etwas, das man nicht verstand. Denn Konvertiten sahen das Enthüllen des Geheimnisses als todbringend an.

Zwei ökonomische Kolonialerfolge beschädigten die traditionellen gesellschaftlichen Beziehungen noch weiter: Der aufkommende kommerzielle Fischfang rationalisierte zum Teil die an das rituelle Leben geknüpfte Tätigkeit, und die weite Verbreitung der Geldwirtschaft brachte das System der „circulation des cadeaux, den „Kreislauf der Geschenke“ in der Gesellschaft, in Unordnung (81f.).

Die französischen katholischen Missionare konnten in Kamerun nach dem Abzug der Deutschen ’starke Gemeinden‘ übernehmen. Sie arbeiteten in Gabun bereits mit denselben Methoden und (30f.)

Konflikt um das deutsche Projekt einer modernen Kolonialstadt

Die ersten fünfzehn Jahre hatten die Deutschen ihre privaten und öffentlichen Gebäude zwischen die von befreundeten Duala Kings auf die Uferböschung gebaut. 1907 waren es erst vierhundert Europäer zwischen zwanzigtausend Afrikanern, die meisten aber als Arbeitskräfte zugewandert. Im halben Jahrhundert zuvor hatten englische Missionare mit ihren Werkstätten es von den Hulks gerade mal auf den Strand geschafft. Ab 1907 löste das lange verschobene Projekt einer Kolonialstadt und eines „Welthafens“ auf dem Grund und Boden der führenden Duala-Klans Bell und Akwa einen Konflikt aus, der am 8. August 1914 – fünf Tage nach der Kriegserklärung des Reichs an Frankreich – in Douala mit der Hinrichtung des Rudolf Duala Manga Bell, Oberhaupt des Klans Bell, und seiner Sekretärs Din wegen „Hochverrats“ endete. Bereits wenige Monate später wurden die Deutschen von den konkurrierenden Kolonialmächten aus Douala und Kamerun vertrieben.

1920 bis heute

In den zwanziger Jahren setzte die französische Kolonialverwaltung den Plan spezieller Geschäfts- und getrennter Wohnviertel in der Kolonialstadt Douala durch, so wie auch die Errichtung eines modernen Hafens auf den traditionellen Wohnsitzen der Duala-Klans am Flussufer. Als Grundeigentümer der neuen Afrikanersiedlungen im ihnen zugewiesenen Hinterland (New Bell, Daus p.198ff) machten sich die Duala als immer kleinere Minderheit inmitten von Zuwanderern aus dem Landesinneren, vor allem Bamileke, keineswegs beliebt. Manche ihrer Mieter und Pächter sagten, sie hätten ihre Sklavenhändler-Mentalität nicht geändert.

Eric de Rosny erzählt in „Die Augen meiner Ziege“ (30f.) eine dafür bezeichnende Episode:

„Die Duala und ihre Anverwandten, die Uferbewohner des Wuri und die Küstenbevölkerung beäugen voller Fiurcht die freidliche Invasion der Bamileke, die schon die Hälfte der Stadt okkupiert haben. Und letztere werfen den duala vor, ihre Grundstücke zu exorbitanten Preisen zu verpachten. Die Leistung, die beiden Gemeinschaften in einer Kirche zu vereinen und bei den Gesängen abwechselnd das erste Lied auf duala, das folgende auf bamileke und so fort zu singen, kann dem Pfarrer gar nicht hoch genug angerechnet werden.“

Übrigens erschien in den zwanziger Jahren Literatur, die das Bild der deutschen Kolonialzeit wieder aufhellte, eine Form des antikolonialen Widerstands, manchmal sogar Nostalgie. Denn die Fremdherrschaft dauerte noch vierzig Jahren (Vgl. „Spuren und Erinnerungen“ APuZ). “ Vorkoloniale „jengu“-Rechtsprechung und deutsche Kolonialjustiz bekamen beide den Ruf einer justice efficace (Bureau 94) . Auch im Bereich Erziehung und Bildung entstand bei den Älteren eine nostalgische Einstellung zugunsten der Deutschen (ebd.90).

„Dechristianisiertes“ Christentum und die Wiederentdeckung unsichtbarer Mächte

In dieser Generation tauchte das ‚Heidentum‘ inmitten des siegreichen Christentums wieder auf, vor allem unter den ausgebildeten modernen ‚Évolués ‚(36ff.) Die folgenden kurzen Zitate beschreiben diese Enttäuschung:

„Die erwartete Macht der Religion der Weißen ist nicht angekommen!“ Jedenfalls haben wir nichts davon erhalten. „Das ‚Geheimnis‘ der Weißen haben wir nicht gelüftet!“ („La puissance attendue de la religion des Blancs n’est pas venue …Le ‚secret’ des Blancs n’est pas percé ; 36)

In der unsicheren sozialen Lage erfährt man ein Wertvakuum (37) und eine ‚unheilbare kulturelle Enteignung‘, „une dépossession culturell irrémédiable“ (39). „Avec les Blancs l’argent est devenu notre Dieu.“ „Mit den Weißen ist das Geld unser Gott geworden“. (38)

Wer ist dann aber christlich in den Augen der übrigen? Derjenige, der die Tradition verlassen hat. („Celui qui a abandonné les coutumes“, 44 Anm.)

Christen in Kamerun leben zwei parallele Leben ohne Verbindung. Bureau fragt sich, warum bis auf zwei Ausnahmen (Native Church Duala, Eglise nationale Ngumba) keine ‚afrikanisierten‘ Freikirchen entstanden sind – wie sie von Ghana bis zum Kongo verbreitet sind. (41) Er erklärt sich das mit den strikten Anforderungen des deutschen Katholizismus, der frühen Beförderung einheimischer Priester auf höhere Posten und mit den relativen politischen Freiheiten der Kameruner unter dem Statut des Mandatsgebiets (42).

Auffällig und typisch für die Krise ist das Wiederaufleben und die Ausbreitung von „Hexerei“ (sorcellerie). Ist das nun eine De-Christianisierung wie im Westen? Haben die Küstenbewohner Kameruns die europäische Kirchengeschichte im Schnelldurchgang durchlebt (44),wie René Bureau behauptet?

Weitere afrikanische Praktiken treten allmählich an die Oberfläche: die Initiation in traditionelle ‚Geheimbünde‘, die Kulte der Wassergeister (cultes des esprits de l’eau) etc.. Anfangs holen sich die Küstenbewohner Unterstützung bei den Feticheurs der weniger entwickelten Nachbar-Ethnien. Großen Erfolg haben auch aus Europa importierte magische Praktiken, kolportiert von ‚Magiern’, die bereits Werbung für ihre ‚Praxis‘ plakatieren. (42). In Duala existieren für Ratsuchende zwei Medizinen nebeneinander (84).

Da die sozialen Institutionen (wie Heiratsregeln) sich langsamer wandeln als religiöse und kultische, sind sie von diesen Entwicklungen weniger betroffen. Die Generation der Konvertiten zum Christentum hält daran zäh fest, zum Leidwesen ihrer Kinder, die noch immer nicht frei heiraten dürfen (‚dot‘) (43)

Die früher homogene tribale Kultur der Duala individualisiert sich. (51) – Was das im praktischen Leben bedeutet , zeigt der Erfahrungsbericht des Jesuiten und Ethnologen Eric de Rosny „Die Augen meiner Ziege“ (1996, dt. 1999 Edition Trickster) hautnah auf über dreihundert Seiten.

Eine Sehnsucht nach Tradition führt seit den 30er Jahren auch zu Formen der Folklore. Die bescheren einigen Individuen immerhin diverse Posten und Würden. Die fêtes traditionelles bleiben steril. (88-91) Gesten der Vergangenheit. Die Riten von heute zeigen nicht mehr Wirkung, haben nur noch Bedeutung, der Glaube daran scheint zu fehlen. (82). Man würde gerne glauben. Und man möchte den Weißen die Wiedereroberung des verlorenen patrimoine, des gemeinschaftlichen Erbes demonstrieren. (83)

Als Art soziologisches Gesetz formuliert René Bureau: Anpassung an die fremde Kultur auf manchen Gebieten erzeugt einen umso stärkeren Widerstand auf anderen Gebieten.

„SAWA“-Identität

Nach dem Zweiten Weltkrieg streben die Duala nach einer größeren und politisch einflussreichen Einheit mit sprachverwandten Völkern der Küstenregion, sie bekennen sich übergreifend als „Sawa „und veranstalten seit 1949 für die öffentliche Sichtbarkeit das jährliche Ngondo-Festival im Stadtteil Deido in Duala am Wuri mit berühmten Kanu-Regatten, zunächst am Termin des „Schutzvertrages“ von 1884, bis man das Fest aus der Regenzeit in den Dezember verlegte. Die mit bunten Aufsätzen geschmückten langen Pirogen zieren heute jeden Tourismus-Prospekt. In ihnen leben die Kriegskanus der alten Duala-Eliten wieder auf. Auch das tradierte Ngondo-Ritual zur Besänftigung der Flussgötter ist nicht vergessen, aber spielt gegenüber dem sportlichen und gesellschaftlichen Ereignis eine Nebenrolle.

Manu Dibango, der berühmte Saxophonist aus Duala, lässt sich 1990 in dem TV-Porträt „Silences“ als Beobachter eines solchen Bootsrennens filmen und macht die Piroge zur Metapher seines Welterfolgs: :

C’est par la pirogue que mon père est venu d‘ un village quarante kilometres de Duala et par un plus grand pirogue j’ai parti plus tard toujours en traversant les océans,…

„In der Piroge kam mein Vater aus einem Dorf vierzig Kilometer von Duala und auf einer größeren Piroge bin ich später losgezogen und habe wieder und wieder die Ozeane durchquert….“

Seit der Unabhängigkeit iassen immer mehr Zuwanderer aus dem Inneren die Megapolis Duala explosiv wuchern und bislang alle Stadtplanungen zu Makulatur werden. Jede neue Verkehrsachse wird zum Ausgangspunkt neuer wilder Ansiedlungen. Während der ersten Jahrzehnte nach der ‚Unabhängigkeit‘ hat sich ‚Duala‘ als unzerstörbarer Gegenpol der Diktatur in Yaundé profiliert. Roland Daus zeichnet die Logik einer freiheitlichen Anarchie begeistert nach. Das entsprechende Kapitel seines Buches betitelt er in diesem Sinne „Die Straßen von Duala“.

Die Duala von heute sind in die städtischen und die ländlichen Duala aufgeteilt. Jene, die in den Städten leben, vor allem in Duala selbst, verdienen den Lebensunterhalt zumeist in verschiedenen gelernten und ungelernten Berufen. Viele Duala besitzen immer noch Teile der Stadt, was es ihnen erlaubt, von den Mieten und Investitionen zu leben. Die ländlichen Duala arbeiten im Gegensatz dazu als Fischer und Bauern, zumeist auf der Ebene der Subsistenzwirtschaft. Die Fischerei ist die ‚Tätigkeit ihrer Wahl‘. (Victor Julius Ngoh, 1996 in en.wikipedia.org)

Fortsetzung folgt (LINK)

Literatur

- „Banlieue – Freiräume in aussereuropäischen Grossstädten“ von Ronald Daus (emeritierter Kulturwissenschaftler an der FU Berlin, *1943; Babylon Metropolis Studies, Ursula Opitz Verlag, Berlin 2003, um 28€) bietet im Kapitel „Duala“ auf hundert Seiten einen urbanistischen Längsschnitt durch die Geschichte des Territoriums der „Duala“ bis ‚heute‘, worin auch der Konflikt mit der „Schutzmacht“ Deutsches Reich „urbanistisch“ geerdet wird.

- Der Eintrag „Duala People“ in wikipedia.eng ist als Einstieg, Überblick und wegen seiner Quellenangeben empfehlenswert

- Bongfen Chem-Langhéé (Yaoundé, Editor + Introduction), Ralph A. Austen (Duala), Jean-Pierre Warnier u.a. :„Slavery and Slave-Dealing in Cameroon in the nineteeth and early twentieth Century“

- 2ième Atélier International de Maîtrise d’oeuvre urbaine de Douala Document du Contexte <DOUALA Ô MULEMA> Nov. 2016, www.ateliers.org, 75 pp.,pdf download Abbildungen, historische Stadtpläne, Geografie, Geschichte, Gegenwart; Porträts von Plateau Joss und Deido – diskreter und planungs-optimistischer als Daus

- Weitere Wikipedia Einträge: H.M.S.Dido, Korvette, Alfred Saker in Cameroon, SMS Olga, Max Buchner (Mediziner), Gustav Nachtigal, u.a.

- Manuela Bauche’s Dissertation „Medizin und Herrschaft: Malariabekämpfung in Kamerun, Ostafrika und Ostfriesland“ …. (Bauche) – Militante ‚Post-Kolonialisten’ („Rassismus“ allenthalben) sollten vielleicht die hier aufscheinende Parallelität zwischen Innerer und äußerer Kolonisation einbeziehen.

- René Bureau „Le peuple du fleuve – Soziologie de a conversion chez les Douala“, (Éditions KARHALA, Paris 1996), besonders das Kapitel 1. “Sociologie de la conversion des côtiers – Les phases historiques de la conversion“. Der Übertritt zum Christentum seit 1843

Eric René de Rosny: „Die Augen meiner Ziege – Auf den Spuren afrikanischer Hexer und Heiler“, deutsch Edition Trickster im Peter Hammer Verlag, Wuppertal 1999

- Carl Heßler: „Deutsche Kolonien. Beschreibungen von Land und Leuten unserer auswärtigen Besitzungen“ ( mit 61 Abb.; Verlag Georg Lang, Leipzig 1894

- Sonderheft „Deutsche Kolonialgeschichte“ von APuZ 40-42/2019 kostenlos oder pdf):

- Albert Gouaffo und Richard Tsogang Fossi „Spuren und Erinnerungen“ im

- Caroline Authaler: „Das völkerrechtliche Ende des deutschen Kolonialreichs“ (APuZ 40-42/2019 S.4-10kostenlos) – Reaktionen darauf in Deutschland, in Kamerun und international

- Barbara J. Heuermann : DER SCHIZOPHRENE SCHIFFSSCHNABEL: BIOGRAPHIE EINES KOLONIALEN OBJEKTES UND DISKURS UM SEINE RÜCKFORDERUNG IM POSTKOLONIALEN MÜNCHEN, LMU MUNICH, Vol 17 Working Papers in Social and Cultural Anthropology, LMU MUNICH, Vol. 17 (LINK zum pdf)

- darin zitiert: Harter, Pierre. 1960. Les Courses de Pirogues Coutumieres chez les Duala ou Pembisan a Myoloo Duala. Recherches et Études Camerounaises (1): 71-77.

ERGÄNZUNGEN im JULI 2020 – Die Ergebnisse sind nicht in den Text eingearbeitet, aber sie laden zur Vertiefung des Verständnisses ein!

- Anne Splettstößer : Ein Kameruner Kulturerbe? 130 Jahre geteilte Agency: Das Netzwerk Tange/Schiffschnabel in Stefan Groth, Regina F. Bendix, Achim Spiller (Hsgb.), KULTUR ALS EIGENTUM, Göttingen University Press, 2015 ( als schönes 460 S. Taschenbuch 40€ )

- Anne Splettstößer : splettstoesser_umstrittene sammlungen – Vom Umgang mit kolonialem Erbe aus Kamerun in ethnologischen Museen , Göttinger Studien zu Cultural Property, Band 15, Universitätsverlag Göttingen 2019, Dissertation, 403 S. (20 MB; als schönes Taschenbuch 40€ )

*

EIN LESERBRIEF (LEIDER) PER EMAIL

Von: Heinrich Lübke (der Redaktion bekannt) Betreff: Duala 1. TEIL 8.MAI 2020 Nachrichtentext:

Lieber Detlev,

Gerade wenn man wie ich in außereuropäischer Ethnologie nicht bewandert ist, bereitet es Vergnügen, sie zu lesen. Habe zwei halbe Nachmittag damit verbracht, in denen ich viel Neues erfahren habe.

Deshalb folgen jetzt Verbesserungsvorschläge, um sie zu optimieren. Es geht nicht um Grundsätzliches, auch wenn es unten mal so klingt. Ist es aber nicht: eher so Stimmungen, die sich eingeschlichen haben und die ich vermeiden würde.

Kameruns Geschichte. Hier ist das Zusammentragen von Material teilweise wichtiger als die Lesbarkeit. Die ist auch gegeben, sonst hätte ich es ja nicht gelesen, aber sie könnte besser sein. Es geht einem so ein bisschen wie bei einer Doktorarbeit, bei der in den ersten 50 Seiten die Quellen zitiert werden, die Methode erläutert wird usw. Danach fängt die Diss meist erst an.

Die Grundfabel dessen, was erzählt wird: Nicht nur die Deutschen waren Ganoven, sondern auch die Engländer, Franzosen, Belgier, vor allen Dingen die Duala. Eine unangenehme Mischpoke, die jeweils einen Vorteil aus ihrer Mittlersituation zu ziehen versuchte. Das ist ja nun mal keine besonders aufmunternde Ambivalenz – keine Helden nirgends. Kennt die Geschichte nicht, aber irgendwie scheint das Geschilderte auf den Erzähler, also dich, abgefärbt zu haben. Die Bildunterschrift zu König Bell klingt fast schon hämisch. Die Kings waren wahrscheinlich mafiöse Paten, aber dadurch gewinne ich beim Lesen das Gefühl: aha, es geht hier um Restitution und Identität. Nach der Kolonial-Geschichte–die wie sagt man: imperialistischen Großmächte haben zunächst einmal ihre geschrieben–folgt die der afrikanischen selbstbewussten Nationen. Die stimmt aber auch nicht, weil da einige Leichen im Keller sind. Die Pfarrer und wenige junge Forscher haben in den letzten Jahren dem etwas entgegen gesetzt. Wahrscheinlich ist es so, dass nicht nur die Pfarrer, sondern auch du damit zwischen allen Stühlen sitzt. Wer will sowas hören? Wer ist der Leser von diesen Texten, an wen richten sie sich? (….)

Man kann die Grundfabel auch anders lesen, sowie das Thackeray oder andere in ihren Geschichten über die englische Gesellschaft getan haben: deren Protagonisten waren zwar Blender und knallharte Ganoven und Ganovinnen, aber sie hatten was. Mit diesen staatstragenden Worten möchte ich schließen,

Heinrich liebe Damen, liebe Herren, liebe N(….) Lübke