Wettbewerb der Herrschaftszeichen

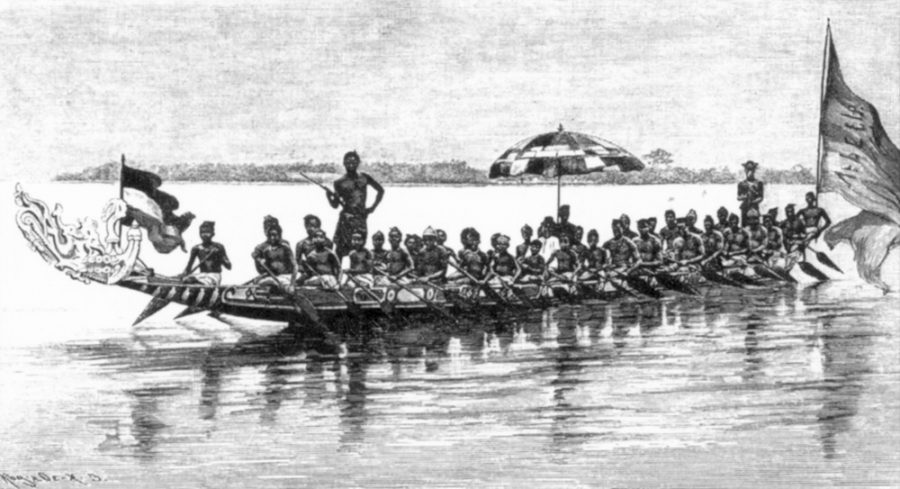

Das Bild macht neugierig: Die Handelsflagge des Deutschen Reiches gegen eine allegorische Verzierung am Bootsschnabel (Tange) – und am Heck die noch größere Flagge von König Akwa. Unter dem Sonnenschirm sitzt ein weiß gekleideter Würdenträger, ein Vertreter des Handelshauses Woermann? Bei welcher Gelegenheit? Die Dekoration des Kanus entspricht sicherlich dem Wunsch des „Königs“ nach einer starken Repräsentation im symbolischen Wettbewerb.

„Kriegscanoe der Dualla in Kamerun“ 1884 ,

Der Holzschnitt illustriert einen 18-Seitigen Artikel über „Deutschlands Colonialbestrebungen. Deutsche an der Westküste von Afrika,“ der kolonialpolitisch bescheiden auftrat und die Bestrebungen rein handelstechnisch begründete.

Modell eines Kriegskanus der Duala (um 1900)

Der Katalog „heikles erbe“ (Hannover 2016) erörtert in einem eigenen Kapitel ( S.199 – 211) die verschiedenen „Aneignungspraktiken“ während der Kolonialherrschaft in Kamerun. Nicht alle waren nach heutigem Verständnis „illegitim“. Kolonisierte hatten auch Handlungsspielräume, die sie oft geschickt nutzten. So entstanden Ende des 19. Jahrhunderts Ethnografika-Märkte für eigens hergestellte dekorative Gegenstände. Die Autorinnen weisen mich auf Isabella Bosza „Geschenkt, gekauf, erbeutet …“, eine Publikation des „Museums der Kulturen Basel“ von 2019 hin. Das pdf erhält man über folgenden LINK.

„Ein weiteres Beispiel für Sonderanfertigungen für Kolonialreisende stellen die zahlreichen Bootsmodelle dar, die heute in europäischen Museen vorhanden sind. Durch den Kontakt mit Europäern angeregt, wurden sie „als Geschenke für die nach Hause zurückkehrenden Europäer gefertigt, als Zeichen der guten Handelsbeziehungen, die bereits seit dem 17. Jahrthundert bestanden.“ (209)

Das in Hannover befindliche Modell zeigt in vereinfachter Form eine aufgesteckte Standarte (tange) und deren Befestigung. Die Ruderer sind dynamisch erfasst. Hohe handwerkliche Qualität! Vor allem die größere Frontalabbildung zeigt ausgefeilte, aber auch schematisierte Schreinerarbeit. Ebenso ordentlich ist der Anstrich. Figuren und Ruder sind gleichmäßig mit schwarzbraunem Lack überzogen. Frischer Zustand! Die Bemerkung „Sammlung Wissman, im Tausch mit dem Museum für Völkerkunde Berlin erhalten“ lässt Fragen offen.

„Heikles Erbe“ no.147 Bootsmodell eines Kriegskanus mit Besatzung, Paddeln, Schlitztrommel und Bug (keine Maße)

Mein Bootsmodell stammt von der konservativen Duala-Peripherie

Das Modell in meinem Besitz ist die Arbeit eines dörflichen Bootsbauers und Schnitzers. Durchbrochenes Relief in unspektakulärer Kerbschnitzerei , ohne ausgefeilte Schreiner-Technik. Die Öffnungen wurden wohl mit einem kleinen Stemmeisen durchgeschlagen. Die Begleitlinie könnte mit einem Hohlbeitel gestemmt worden sein.

Als Objekt von der konservativen Peripherie war es eine Einzelanfertigung. Ich stelle mir das vor wie bei einem Tiroler Krippenschnitzer. Die Figuren sind eigens vorproduziert, aber von demselben Künstler, der auch ihr dickwandig körperliches Kanu geschnitzt und mit freien Kerbzeichnungen im Duala-Stil versehen hat. Nur die durchsteckbaren Ruder und die gelochten, beweglich angenagelten Arme sind als Laubsägearbeit ‚Manufaktur‘- Elemente. Zugekauft?

Im Katalog „Kunst aus dem alten Afrika“ (1982) kommt Maria Kecskésy auf die Kunst des westlichen Kameruner Waldlandes zu sprechen: „Kennzeichnend ist – sowohl in der Rundplastik als auch in Hochreliefs – ein bestimmter Typ der Menschendarstellungen: weiche fließende Linien, leicht geknickte Beine, röhrenähnliche gebogene Arme …. Der lange schmale Kopf ist meistens ohne Frisur, das herzförmige konkave Gesicht, auf das Wesentlichste reduziert, die knopf- oder mandelförmigen augen sind plastisch geformt; charakkteristisch sind die flache Nase und der offene Mund mit vorgeschobenen Lippen„. (232-233)

Nicht alle ‚Merkmale‘ treffen die Bootsfiguren, aber der Eindruck kultureller Bodenhaftung des Objekts bestätigt sich. Das nur 12 cm hohe Figürchen war natürlich bereits 1905, als Berké es erwarb, durch langes Tragen – vielleicht als Amulett – viel stärker patiniert. Das vermutete Herkunftsgebiet – die Abo am Abofluss – lag übrigens in nördlicher Richtung keine zwanzig Kilometer (Luftlinie) von Jebale oder Duala entfernt. (2. Karte im 1.Blog)

Zwei heraldische Bootsschnäbel (Tange) königlicher Kriegskanus

Das Völkerkundemuseum in München hat seine zwei 1884 und 1889 erworbenen originalen Bootsschnäbel von ein Meter fünfzig Länge dankenswerterweise in zwei Katalogen vorgestellt (Kecskési 1982 bzw.1999). Die auf hohem Niveau stilisierten Figuren und Allegorien sind handwerklich perfekt. Ich dachte zuerst, beide seien von wandernden Kunstschreinern aus dem Niger-Delta gefertigt worden. Denn in Stil und Qualität sind sie sich so ähnlich, und die beiden Familien, denen sie gehörten, waren einander spinnefeind. Der eine tange wurde von einem Schwiegersohn des King Bell hergestellt, vielleicht in einer der ortsansässigen Schreinereien nach der Ankunft der englischen Missionare. Maria Kecskési könnte sich vorstellen, dass die Auftraggeber sich von den Galionsfiguren europäischer Handelsschiffe hatten inspirieren lassen. Einleuchtend!

Die Motive : Kleidung, Hautfarbe, Motiv des Kampfes, Schlange, Vogel, Auge

Kecskési 1982 p.224 no.235 King Bell’s Standarte, hergestellt vom Schwiegersohn Ekwe, veräußert 1889

Maria Kecskési bewertet in ihrer Beschreibung (1982) die europäische Kleidung als „einziges eindeutig auf europäischen Einfluss hindeutendes Detail„. Sie deutet sie mit Recht als Statusmerkmal. (vgl. auch die oben genannte „Die Gartenlaube„ LINK). Die weiße Hautfarbe entspreche hingegen als Kultfarbe einheimischen Traditionen.

Weitere Motive hätten ihre Parallelen hauptsächlich im Orient, seien folglich gewandert. Leo Frobenius‘ frühe Schrift „Der Kameruner Schiffsschnabel und seine Motive“, Halle 1897 stand ihr dabei Pate (LINK zum pdf).

Zum Beispiel das Kreis- und Rosettenornament: „In Zusammenhang mit Booten könnte es eine Variante der >oculi< sein, jener Übel abwehrenden Augendarstellungen, mit denen so viele Schiffe im Mittelmeer und im Indischen Ozean ausgestattet sind.“

Der Mann, der in beiden Händen eine sich windende Schlange hält, soll im alten Orient >wohltätige kosmische Potenzen< symbolisiert haben. Auch das Motiv des Kampfes zwischen Vogel und Schlange wurde zuerst in Babylonien vor 3000 Jahren dargestellt und wanderte zum Beispiel nach Ägypten. Das Motiv habe dabei unterschiedliche Bedeutungen des Kampfes angenommen: Kampf zwischen Licht und Finsternis, himmlischen und unterirdischen Mächten, Gutem und Bösen, der eigenen Dynastie und ihrem Feind. Als benachbarte Zwischenstationen nennt Kecskésy Kulturen der Guinea-Küste, Baule, Aschanti, Yoruba, Benin u.s.w., mit denen das Wuri-Delta seit langem in Verbindung stand. (Kecskési: no.235, p.222f.)

R.Wilcox: „Mamiwatas..“ in „Sacred Waters“ Indianapolis – Besitz King Lock Priso ; Kriegsbeute M. Buchner 1884

So ähnlich sich die Darstellungen sind, die von Lock Priso’s Standarte (fig. 21.3) ist zweifellos politischer, selbstbewusster, inhaltlich interessanter. Kecskésy hebt zurecht entsprechende Motive hervor: „Der Häuptling als Bändiger und Töter von Elefanten“ hält ein Gewehr, aber tötet mit dem Speer. Und „unter dem idyllischen Bild eines Tischchens mit Schnapsflasche und Gläsern ragt zwischen zwei Petroleumlampen auf den Elefantentöter gerichtetes Kanonenrohr hervor. „Doppelstrategie“. (p.225) Lock Priso kannte seine Europäer gut. Nicht umsonst plädierte er im Jahr 1884 für die englische „Schutzherrschaft“. Da wusste man aus Erfahrung , was man zu erwarten hatte.

Der gediegene realistische Stil der beiden ‚königlichen‘ Standarten (tange) ist für die Entzifferung der von mir erworbenen bäuerlichen Komposition äußerst wertvoll. Bei geduldiger Beobachtung finden sich alle dort zitierten Motive wieder. Als Zitat, nicht gestaltend durchgearbeitet!

Mein traditionelles Repräsentationsobjekt aus Jebalé (vgl. LINK)

Der Bugschnabel (tange) nimmt etwa vierzig Prozent der Gesamtlänge ein. Er besteht aus sechs miteinander verkeilten Einzelteilen, vermutlich zur sicheren Aufbewahrung in einem Korb, Ich entferne zunächst den Splint aus der Bootsmitte, klinke die Lederschlaufe aus und nehme den ‚barocken‘ Vorsatz auseinander. Seine Längsachse betrachten wir zuerst, weil er als traditioneller Kern mit den Münchner Tange am besten zu vergleichen ist. Wir wenden uns dann den drei Reihen von Aufbauten zu, die sofort auffallen und der Konstruktion ihren interessanten Charakter verleihen. Fünf figürliche Aufsätze stehen quer zur Längsachse und blicken nach vorn über den Bug. Das abgekoppelte Kanu wird zuletzt beschrieben..

Der traditionelle Kanon regiert die Längsachse des Bugschnabels

Normalerweise ist das Geschehen von dazu rechtwinklig aufgesteckten Elementen verdeckt oder verdunkelt. Von deren Zapfen sind zwei auf dem Foto oben zu erkennen. Der zentralen Figur mit ausgebreiteten Armen steht sogar ein Querteil direkt vor der Nase. Das hat man bei der Arbeit an den Einzelteilen nicht bedacht. Die Figur blickt in Gegenrichtung zu allen anderen vier menschlichen Figuren. Maurice wird sie „Krieger“ nennen oder „la garde de la chefferie“, die gewöhnlich in europäische Uniformen gekleidet, „den Häuptling zu seinem Schutz begleiten“. Offensichtlich betrifft das Geschehen die ‚innere‘ Seite der traditionellen Macht, die Verantwortung für das soziale Ganze und seine Verteidigung. Eine starke Geste menschlicher Herrschaft ist das Ausbreiten bzw. Wegstrecken kräftiger Arme. Unklar ist dabei das Verhältnis von dynamischer Kraftentfaltung und statischer Balance. Eine schwarze Schlange taucht aus dem Wasser auf und ist dabei, den Kopf eines großen gelben Vogels zu verschlingen, erkennbar am langen Schnabel und kurzen Leib. Das ist bei Kecskési No.236: „Kampf zwischen Vogel und Schlange“. Eine zweite kleine schwarzfleckige Schlange hat sich in den Hinterleib des Vogels verbissen. Drei kleine Menschenfiguren in schwarzen Hosen haben alle Hände voll zu tun, streitende Ungeheuer auf Abstand und in einer ständig bedrohten Balance zu halten. Die zentrale Figur hält zwei Raubtiere auf Abstand. Eins könnte einen Hund darstellen mit seinem hochgerollten Schwanz und eingekerbten dreieckigen Ohren (Vgl. 1982, oben no. 235). Es scheint sie in die Hand zu beißen, mit der anderen Hand hält sie eine Schlange auf Abstand, die aber damit beschäftigt ist, einen Vogel in den Schwanz zu beißen. Die menschlichen Figuren machen bei ‚psychologischer‘ Interpretation den Eindruck von äußerster Anstrengung, wenn nicht der Überforderung. Für bloße Zitate allegorischer Figuren gilt das natürlich nicht. Die Gesichter sind weiß („weiße Kultfarbe“ ebd. S.225). Nur einmal ist ein Hinterkopf schwarz bemalt.

Die Geste der Macht in vier Variationen

Die beiden Münchner Standarten aus dem 19. und das Werbebild aus dem 20. Jahrhundert verkörpern triumphale Machtentfaltung in perfekter Balance. Den Häuptlingen kostet es keine Mühe, Schlangen und Elefanten getrennt zu halten und nebenbei einen Elefanten zu töten – sogar mit traditioneller Waffe. Auch der werbende Magier aus dem 20. Jahrhundert trägt leicht an der Last beider Welten, der sichtbaren und unsichtbaren.

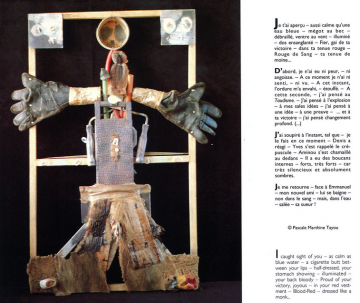

Was ist hier aus den Helden mit den starken Händen geworden? Puppen und Obsessionen öffnen die Türen in die global vernetzten Kunstwelten.

Was ist hier aus den Helden mit den starken Händen geworden? Puppen und Obsessionen öffnen die Türen in die global vernetzten Kunstwelten.

WAS SAGT PASCALE MARTINE TAYOU DAZU?

Der Künstler lebt in Paris und Duala LINK zu GALLERIACONTINUA/30YEARS

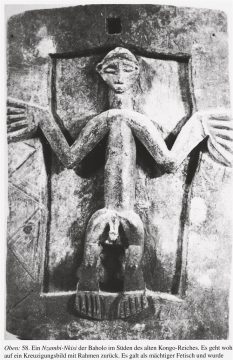

Das Relief des Alten Reiches des Kongo, interpretiert von Josef Franz Thiel als gekreuzigter Christus („Jahre im Kongo“, Abb. 58, LINK), ist formal interessant wegen seiner Frontalität, seiner gebeugten Arme und übergroßen Hände vor einem großen Rahmen. Als Kraftfigur ist es ein Symbol der Macht (Nkisi).

Der Sklave im Schiffskörper

Eine vierte, diesmal unbekleidete Figur passt nicht zu den übrigen, ist aber in der Mitte unübersehbar plaziert. Sie balanciert waagrecht in einem Schiffsrumpf wie in einem Rhönrad. Das mag an der gewählten Draufsicht-Perspektive liegen. Der Schiffkörper ist schließlich auch durch seinen Querschnitt repräsentiert. Das überzeugend schlichte Bildzeichen des Schiffsrumpfs kehrt an anderer Stelle wieder: z.B. am Heck des Tange in no. 235.

Was bedeutet die Figur, wenn sie einen Sklaven darstellt? Erstens eine äußerst profitable Ware in der Vergangenheit, dem Elfenbein der Elefanten vergleichbar (Tange no. 235 King Bell), zweitens kann sie auch die traditionelle‘ Basis der Gesellschaftsordnung symbolisieren und deshalb drittens Selbstbehauptung und Entschlossenheit, sich weder von den neuen Herren, noch von den eingewanderten „Bamileke“ unterkriegen zu lassen. (vgl. „Pirogue Erster Teil“).

Umgekehrt kann das Motiv auf eine existentielle Bedrohung Bezug nehmen. Sein Platz direkt unter dem starken Häuptling könnte dessen Verpflichtung zum Schutz auch in der ‚zweiten Welt‘ thematisieren. In den Zeiten des Sklavenhandels hatten jedoch Dorfoberhäupter als Zwischenhändler den Weißen kleine Leute ausgeliefert, zu ihrem eigenen Profit.

Eric de Rosny sieht im ‚Sklavenhandel‘ ein bekanntes Muster der kollektiven Erinnerung. Denn Schadenszauberer der Gegenwart transferieren Menschen in eine andere Welt zur Sklavenarbeit. (Stichwort „Ekong“ in „Das Auge meiner Ziege“ 85; 93 Anm.4; siehe auch Blog „Totengleich auf der Pritsche….“ LINK).

Wassergeister?

Die massiven Dreiecke, auf denen sich die Zapfen für die Aufbauten befinden, erinnern an Fische mit typischen runden Augen und klaffenden Mäulern. (Siehe solche Fische am Schnabel des Schiffes Nr. 236, Kecskési 1999, S. 90/91).

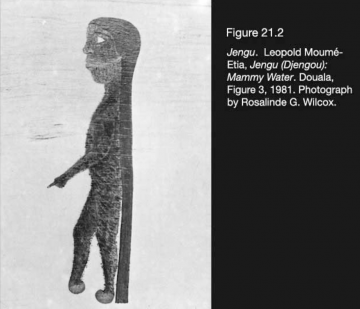

Unten hinter der Python liegt ein fünfter Mann auf der Seite und schaut senkrecht ins Wasser. Die schwarze europäische Jacke weist auf einen hohen Status hin. Der rechte Arm ist gebeugt. Der linke Arm – wie bei den Münchner Tange -Nrn. 235 und 236 – kann hier aus Platzgründen nicht abgebildet werden. Es handelt sich um ein äußerst reduziertes Bedeutungselement , das nach seinem Ort in der Komposition die Person im Tange No. 235 verkörpern könnte, die senkrecht nach unten blickt und deren Kopf eine mythische Schlange berührt. In No. 236 ist eine solche Figur als Frau stilisiert, die rituell ein Opfergefäß für die Wassergeister (mengu) ausleert.

Man kann deren Bedeutung gar nicht überschätzen, für die Gemeinschaft wie für die Individuen im Delta des Wuri. René Bureau führt das im Teil 2 über Jebalé (LINK) näher aus. Ergänzen muss man noch, dass Wassergeist Jengu Menschengestalt annehmen kann, aber kleiner ist, wie ein Fisch schwimmt und aufrecht geht wie ein Mensch. Vom Geschlecht eher weiblich, hat jengu helle Haut, hervortretende Augen und das Haar reicht zum Boden, hat etwas von Pygmäen, Weißen und von Seekühen, vor allem aber umgedrehte Füße. Deshalb sind die Fußspuren im Sand leicht erkennbar. (Bureau, p.54)

FÜNF AUFGESTECKTE ELEMENTE THEMATISIEREN DIE AUSSENBEZIEHUNGEN

HINTERER AUFBAU: QUERSCHNITT DURCH EINEN SCHIFFSRUMPF UND EINE KIRCHE –

Der Vergleich von drei jeweils am Übergang zum Kanu positionierten höchsten Aufbauten macht Akzentverschiebungen deutlich.

Der Aufbau von König Bell (oben links, Nr. 235 vor 1889) ignoriert einfach die Beziehungen der Häuptlinge zu Ausländern. Der von Lock Priso (Nr. 256) integriert sie kritisch, jedoch im Kontext der königlichen Legitimität vor 1884.

Doch meine ländliche Komposition macht sie zum Hauptthema in gleich drei Aufbauten, die von weitem sichtbar sind. Sie verwendet wahrscheinlich Silhouette und Aufbauten des deutschen Kanonenboots „SMS Olga“ als Blaupause und gewinnt jedenfalls zusätzlichen Raum, um neuen Verhältnissen und Bedeutungen Raum zu geben, ohne dass die alten verschwinden müssen.

Zentral ist dabei wohl die Aneignung des Christentums durch die Duala. Spontan habe ich den Eindruck, dass fremde Geister triumphal Einzug halten. Den höchsten Punkt des Schiffsmodells nimmt der ‚weiße‘ Christus, ein fremdes Geisterwesen ein. Hier wird das Zitat von René Bureau im 1. Teil augenfällig: „C’est le Blanc qui a apporté la Réligion„.

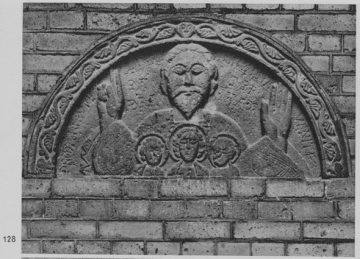

Über einem mächtigen Schiffsrumpf, der mit einer Girlande aus farbigen Rauten dekoriert ist (vgl. no.256; 1999, p. 90/91), stehen zwei vierschrötige große weiße Männer auf dem Hauptdeck. Sie halten sich mit einem ausgestrecktem Arm an einem roten Altartisch (?) fest, der seinerseits ein „Tympanon“ mit segnendem Christus trägt. Auffällig ist die wolkig aufgelockerte weiße Schicht darüber, wohl ein Baldachin.

„Tympanon“ heißt ein halbkreisförmiges Bogenfeld über einem Kirchenportal.“Dieser Ort wird zum Schwerpunkt des bauplastischen Schmucks an romanischen und gotischen Kirchen Europas. Ein beliebtes Bildschema bei kleineren Bildfeldern ist die von Heiligen (besonders Petrus und Paulus) flankierte Christusgestalt.“ (Wikipedia.de) – Zufall? Bloß ein Altarbild? Woher kam die Anregung zu dieser Übernahme? Aus einer Kirche in Dualas Umgebung?

Mit dem anderen Arm stützen sich die Männer auf eine angedeutete Reling. Oder sind das eher stilisierte Rumtöpfe? Rum war für Jahrhunderte eine ganz wichtige Tauschware. Am tange des King Lock Priso (no.236) waren Rumtöpfe ganz oben plaziert, dort, wo in meinem dörflichen Bootsmodell das Kreuz emporragt.

Die Männer haben große und mit eingekerbten Fingern versehene Hände. Sie stehen sicher auf ihren Füßen und haben ausgeprägte, um nicht zu sagen ‚harte’ Gesichtszüge. Sind das nicht die Fremden, die man seit langem schon kannte? (Siehe Blog 1)

VORN, DIREKT ÜBER DEM BUG : ZWEI HÄUPTLINGE TRAGEN KIRCHENPORTALE WIE RIESENSCHLANGEN

Doch vor ihnen – direkt über der Riesenschlange im Kampf mit dem Vogel – stehen triumphal zwei Duala Chefs in ihrer stolzen Marineoffizierstracht aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.!

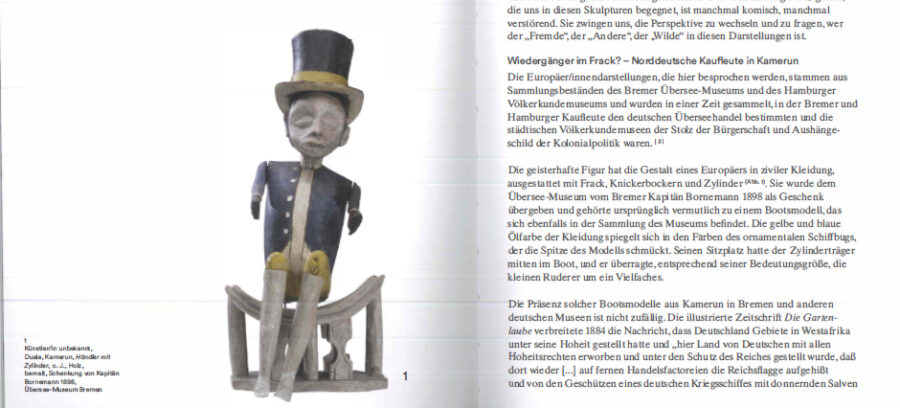

Eine alternative Deutung zur antikisierenden Offiziersuniform ergibt sich aus „Frack, Knickerbocker und Zylinder“ an einer ausgearbeiteten Figur von einem Bootsmodell im Übersee-Museum Bremen. Erwerbsdatum 1898. Anna Brus interpretiert (in: Der blinde Fleck, 2017, z.B. über > academia .edu) die Figur in dieser Umgebung als hanseatischen Ehrengast. Der sitzt freilich auf einem Duala-Thronhocker und könnte in dieser (Ver)kleidung an sich auch einen King darstellen. (Abb. siehe „Gartenlaube 1884). Doch sind wiederum solche Hocker auch bei Kolonialtouristen als Andenken beliebt gewesen. (Isabella Brosza S.36f. – 5.3.)

Die beiden „Helden“ (1999, S. 90) in Uniform tragen Torbögen auf dem Kopf, genau wie afrikanische Träger Lasten tragen.

Sie halten mit ihren Armen und ihren übergroßen Händen zwei starke schwarze Schlangen fest, die mit weißen Flecken gesprenkelt sind, und drücken ihre Köpfe senkrecht auf den Boden. Sogar die Handrücken vermitteln den Eindruck von Stärke. Die Schlangen verwandeln sich von unten nach oben in die Seitenwände des Kirchenportals, sie gehen auch farblich darin über.

Beide hölzernen Elemente haben rhombische Griffe, sodass man sie auch einzeln als Szepter tragen könnte.

ZWEI CHRISTLICHE KREUZE ODER LANDZEICHEN SIND IM ZENTRUM MONTIERT

In ihnen sind „fremde und traditionelle Elemente verschmolzen“ sind (Kecskési 1999 S.90). Zu ihrer Haube kann ich nur frei phantasieren: eine rote Qualle oder eine andere Geisterfratze (schräge Augen und aufgerissener Mund) oben.

Die Assoziation mit den roten und weißen „portugiesischen“ Kreuzen auf Säulen ist schon plausibler. Man denkt an die Portugiesen, die auch die ersten Europäer im Delta des Wouri waren. Als „Kreuz der Weihe“ in Kirchengebäuden war die Form in Europa sowieso weit verbreitet, zum Beispiel als Zeichen der Einsegnung nach Bauarbeiten. Und warum sollten die Teile nicht auch die beiden kurzen Schornsteine der SMS Olga zwischen dem ersten und dem zweiten Mast repräsentieren?

Auf jeden Fall dienen die beiden Kreuze zur Stabilisierung der Konstruktion.

Auch diese rhombischen Stützen der Zeichen werden bei längerer Betrachtung zu Griffen: die Zeichen könnten isoliert wie Szepter oder wie ‚Handmasken’ bei Prozessionen wie rituellen Tänzen in der Hand getragen werden, unabhängig von einer symbolischen Bedeutung der häufiger vorkommenden rhombischen Form.

SECHZIG PROZENT DER LÄNGE NICHT VERGESSEN ! DAS TRADITIONELLE KANU

Der gedrungene Bootskörper mit nur zehn Ruderern verjüngt sich an beiden Enden. Vorne erlauben technische Vorrichtungen das Andocken eines übergroßen Schnabels mit vollem Bildprogramm.

Da der Zapfen sichtbar aus dem angehängten Kanu herausragt, dachte Kerstin Frost zunächst an eine Montage aus verschiedenen Booten. In der senkrechten Öffnung des Mittelteils ist jedoch kein Platz für den Bug eines größeren Kanus.

Die Seitenwände zeigen eine schlichte eingravierte Dekoration. In dem 33,5 cm langen Hohlraum des Rumpfes sind von außen fünf Ruderbänke mit jeweils vier Nägeln befestigt. Darauf sitzen zehn bewegliche Rumpffiguren, die in überraschend breiten Gürteln enden. Die aus Sperrholz gesägten gebeugten Arme sind mit Nägeln drehbar an den Schultern befestigt und haben ein glänzend schwarzes Finish. Bohrungen ermöglichen das Einsetzen dünner, blattförmiger Ruder. Diese sind handgeschnitzt und wurden mehrfach ausgetauscht.

Rumpf und Kopf an den Figuren sind grob gehauen und glatt geschliffen. Die Rümpfe sind rot bemalt und suggerieren dünne Hemden. Brustmuskeln und Oberbauch sind plastisch herausgearbeitet. Mit den Gürteln zusammen entsteht der Eindruck individueller männlicher Körperlichkeit. Die Köpfe haben – bis auf zwei in der ersten Reihe – auffällig breite und mächtige Stirnen. Eingekerbte Ohren, Augenschlitze eine kompakte Nase-Mund-Einheit machen in zehnmal variierter Form den Eindruck von Entschlossenheit. Die Frisuren sind flüchtig aufgepinselt, aber gerade dadurch individuell. Mehr ist über diesen Trupp Ruderer nicht zu sagen.

Rumpf und Kopf an den Figuren sind grob gehauen und glatt geschliffen. Die Rümpfe sind rot bemalt und suggerieren dünne Hemden. Brustmuskeln und Oberbauch sind plastisch herausgearbeitet. Mit den Gürteln zusammen entsteht der Eindruck individueller männlicher Körperlichkeit. Die Köpfe haben – bis auf zwei in der ersten Reihe – auffällig breite und mächtige Stirnen. Eingekerbte Ohren, Augenschlitze eine kompakte Nase-Mund-Einheit machen in zehnmal variierter Form den Eindruck von Entschlossenheit. Die Frisuren sind flüchtig aufgepinselt, aber gerade dadurch individuell. Mehr ist über diesen Trupp Ruderer nicht zu sagen.

Zusammenfassung der Beobachtungen und Versuch einer Bilanz:

Die dramatische Allegorie der traditionellen Duala-Oberhäupter auf dem Längsbrett des Tange wird auf den zusätzlichen Flächen der Aufbauten um neue Bedeutungselemente erweitert: um das weithin angenommene Christentum und die Doppelherrschaft mit den Weißen.

Anders als auf dem Tange des Lock Priso (no. 216, vor 1884) fesseln sie als Hauptthemen die Aufmerksamkeit durch eine eigene Darstellungsebene. Sie relativieren die angehängte Piroge, welche eine sehr begrenzte militärische Macht des Chiefs repräsentiert. Die Ruder und Ruderer werden zwar sorgfältig ausgearbeitet und wichtig genommen, aber eben in ihrer traditionellen Rolle, als Gefolgsleute.

Wie soll man die hohe zentrale Konstruktion der Weißen und die ‚führende’ Frontposition der chefs traditionnels, der „Schlangenbändiger“, gegeneinander abwägen? Wie soll man die dargestellte Rollenverteilung interpretieren? Werden die Weißen mit ihrem triumphierenden Christus selber im Triumph mitgeführt? Das Vertrauen in den neuen Glauben erscheint ohne Anzeichen von Erschütterung, Einschüchterung oder Umkehr. Die lebenspraktische Orientierung der Duala bei ihrer ‚Bekehrung’ hat René Bureau bereits hervorgehoben. (1. Teil des Blogs)

Hat der Künstler die Form eines Kanonenbootes wie „SMS Olga“ überhaupt vor Augen gehabt? Wenn ja, könnte sie andeuten, selber ‚das Schiff ‚zu dirigieren. Die Interpretation hängt auch von der Entstehungszeit des Prestigeobjekts ab. Selbst der von mir (im 2.Tei) behauptete Schock durch die Kanonade relativiert sich, wenn „donnernde Salven“ bereits die Unterzeichnung des Schutzvertrages im Sommer 1884 untermalt haben sollten. (Quelle?)

Der unter dem Gouverneur von Soden ab 1885 täglich von einem auf dem Fluss stationierten Kriegsschiff abgefeuerte Kanonenschuss – zur Mittagszeit und zum Beispiel vor Gerichtsverhandlungen – hat zur Gewöhnung an dieses „Kommunikationsinstrument“ beigetragen. Djoko Jean-Pierre Dubois, Douala interpretiert es mit Foucault (artikel_master-class_de1.pdf Juli 2018).

Das Alter? Die Angabe des Händlers „vor hundert Jahren“ verweist auf die ersten Jahre der französisch-britischen „Treuhänderschaft“ nach 1919. Der Zustand des trockenen Holzes und der vergilbten Farbschichten würde durchaus dazu passen.Die Darstellung würde eine ‚gute alte Zeit’ beschwören.

Der Händler Maurice: „Die Douala haben bis heute eine gute Erinnerung an die Deutschen. Sie finden in der Stadt Douala die Heimat von 100% deutschen Seeleuten. Wir finden eine große Vertretung der Deutschen in Douala, Kamerun sogar im Maritime Museum. Das Internet kann Sie von meinen Erklärungen aus weiterführen. Die Sawa Community hat viel Partnerschaft mit den Deutschen.“ (5.12.2019, Übersetzung)

Doch ist die deutsche Kolonialherrschaft überhaupt Thema? Europäische Uniformen und Trachten waren bei Klanchefs beliebt. Das Christentum der Weißen erschien bereits 1845 in Duala.

Das Objekt repräsentierte über Jahrzehnte die Legitimität des traditionellen Oberhaupts einer chefferie, einen Anspruch, der seit der Kolonialzeit immer wieder infrage gestellt wurde, durch die modernen Afrikaner („Évolues“) auch im kolonialen und nachkolonialen Staatsapparat bis in die Gegenwart. In Teil 2 des Blog wird von zwei modernen Generationskonflikten an der Peripherie Dualas berichtet.

So ist das Bootsobjekt – geschnitzt für den Auftritt des Dorfchefs bei wichtigen Anlässen – wohl ein Dokument der Bekräftigung politischer Beteiligungs- und sozialer Herrschaftsansprüche. Der jahrelange Streit mit dem „Museum Fünf Kulturen“, München hat uns sorgfältig recherchierte Studien beschert, welche die Interessen und Argumentationsweise eines der profilierten „neo-traditionellen Häuptlinge“ dokumentieren, einordnen und diskutieren. Anne Splettstößer bezeichnet im Unterkapitel 3.2 ihrer Dissertation (unten 3.) solche „Rückgabeforderungen“ angeblicher Regalien als einen „Schauplatz“ in deren unablässigen Bemühen um mehr Einfluss im modernen nachkolonialen Staatsapparat.

Das wäre Stoff für einen weiteren Blogbeitrag, wie er momentan meine Möglichkeiten überfordert. Die drei unten genannten Studien sind jedoch als pdf im Netz frei zu lesen und zu durchsuchen. Es werden darin weiterführende Fragen komfortabel beantwortet. Nur eins muss klar sein: Mein ‚exzentrisches‘ Bootsmodell kommt auch darin nicht vor!

LITERATUR (3. LISTE aktuell)

- Anne Splettstößer : Ein Kameruner Kulturerbe? 130 Jahre geteilte Agency: Das Netzwerk Tange/Schiffschnabel in Stefan Groth, Regina F. Bendix, Achim Spiller (Hsgb.), KULTUR ALS EIGENTUM, Göttingen University Press, 2015 ( als schönes 460 S. Taschenbuch 40€ )

- Barbara Johanna Heuermann : DER SCHIZOPHRENE SCHIFFSSCHNABEL – BIOGRAPHIE EINES KOLONIALEN OBJEKTES UND DISKURS UM SEINE RÜCKFORDERUNG IM POSTKOLONIALEN MÜNCHEN, Münchner Institution für Ethnologie, Band 17 Working Papers in Social and Cultural Anthropology, LMU MUNICH, Vol. 17 (LINK zum pdf)

- Anne Splettstößer : KAMERUNER KULTURERBE – Vom Umgang mit kolonialem Erbe aus Kamerun in ethnologischen Museen, Göttinger Studien zu Cultural Property, Band 15, Universitätsverlag Göttingen 2019, Dissertation, 403 S. ( als schönes Taschenbuch 40€ )

Eine Webseite aus Duala, welche die Ngondo-Feste in Deido propagiert, zeigt eine Tribüne mit Würdenträgern der Duala/Sawa. Einer hat eine schwarz glänzende Allerweltsfigur vor sich stehen – traditionell wohl nicht aus der Region, aber vermutlich in ähnlicher Funktion. Und dann treten eine Art Festköniginnen auf. (Fotos : ngobithe.blogspot.com 2013_12) – Opportune Anpasssung an die Popularisisierung des Ngondo-Festes in heutiger Zeit.

Eine Webseite aus Duala, welche die Ngondo-Feste in Deido propagiert, zeigt eine Tribüne mit Würdenträgern der Duala/Sawa. Einer hat eine schwarz glänzende Allerweltsfigur vor sich stehen – traditionell wohl nicht aus der Region, aber vermutlich in ähnlicher Funktion. Und dann treten eine Art Festköniginnen auf. (Fotos : ngobithe.blogspot.com 2013_12) – Opportune Anpasssung an die Popularisisierung des Ngondo-Festes in heutiger Zeit.

Was schrieb René Bureau (1960/1996)? „Eine Sehnsucht nach Tradition führt seit den 30er Jahren auch zu Formen der Folklore. Die bescheren einigen Individuen immerhin diverse Posten und Würden. Die fêtes traditionelles bleiben steril“. (88-91; siehe Zitat im 1. Blog)

Was schrieb René Bureau (1960/1996)? „Eine Sehnsucht nach Tradition führt seit den 30er Jahren auch zu Formen der Folklore. Die bescheren einigen Individuen immerhin diverse Posten und Würden. Die fêtes traditionelles bleiben steril“. (88-91; siehe Zitat im 1. Blog)

Aber sind „Traditionen“ in Afrika etwa vor allem ein Feld der „Spiritualität“? In Afrika wie in der übrigen Welt scheinen sie immer erfolgreicher als Bühnen für soziale und politische Auseinandersetzungen zu funktionieren.

LITERATUR (Ergänzung zu den Listen im 1. Blog)

MARIA KECSKÉSI: „KUNST AUS DEM ALTEN AFRIKA“- Sammlungen aus dem Staatlichen Museum für Völkerkunde München Bd.2, 1982: historischer Kontext und Motivdeutungen der Tange S.222-229 „Die Duala und ihre Boote“ Katalog-Nummern 235, 236; S. 232ff. „Die Kunst des westlichen Kameruner Waldlandes“

MARIA KECSKÉSI: „KUNST AUS AFRIKA – Museum für Völkerkunde München“-Prestel Verlag 1999) S. 90f. Kat. 82 (= 236 oben) „Schiffsschnabel tange“

Alexis v. Poser (Hrsg.), Bianca Baumann (Hrsg.), Claudia Andratschke u.a.: „heikles erbe – koloniale spuren bis in die gegenwart“, Niedersächsisches Landesmuseum Hannover,Sandstein Verlag Dresden 2016): Über koloniales Sammeln (mit JKurzbiografien), Provenienzforschung in ethnografischen Sammlungen ud die Katalog-Nummern 144 – 147

ISABELLA BOSZA: „Geschenkt, gekauft, erbeutet – Missionarisches Sammeln in Kamerun und Indien“; Museum der Kulturen Basel 2019 , http://www.mkb.ch/de/museum/ dann zu „Fellowship“ und „Forschungsbericht“, besonders die Kapitel 3.1, 4., 4.3, 5.3 und 6.1