Upload: 20.10.2018 Revision: 17.5.2020

Couturiers Auffassung von Weltkunst sollte uns heute selbstverständlich sein. Sie verzichtet auf Wahrnehmungsbarrieren zwischen den Kulturen, Funktionen, Stilen und unterschiedlichem gesellschaftlichem Status, doch sie bleibt ein Randphänomen!

Die künstlerische Tätigkeit steht im Zentrum und wird anerkannt – unabhängig vom Grad der Bekanntheit oder relativen Anonymität des Künstlers, von seiner Bildung, sozialen Klasse, Kulturzugehörigkeit und praktiziertem Stil.

Überall lassen sich relevante Künstler finden, unabhängig vom sozialen und kulturellen Rahmen, in dem sie arbeiten, in welcher Zeit auch immer.

Der Formbegriff bleibt aufs das Menschliche bezogen und wird nur gegen Formalismus und Manierismen aus künstlerischer Schwäche abgegrenzt

In ‚Kunst’ verkörperte Religion wird als überkonfessionelle universelle Gemeinsamkeit aller Traditionen und sogar Rebellionen gedacht, abgegrenzt bloß zu gemalter Doktrin. Und selbst bei der hängt alles vom Einzelfall ab.

Couturiers Projekt der Erneuerung der christlichen Kunst von den künstlerischen Mitteln aus war ein Projekt ganz am Rande der Nachkriegsgesellschaft. Da Frankreichs Kirchen bereits seit hundert Jahren mit religiösem Kitsch vollgestopft waren, war ihm klar, dass eine Erneuerung nicht von denThemen und Motiven ausgehen konnte, sondern von den künstlerischen Mitteln her, und dass dazu die ästhetische und ethische Haltung der Künstler neu zu formulieren war.

Er projektierte eine ideelle Koalition aus alter christlicher Kunst, unterdrückten außereuropäischen Kulturen und profilierten Künstlern abstrakter und figürlicher Avantgarde.

Ich habe die publizierten Tagebuchnotizen der Jahre 1947-1954 in einer deutschen Ausgabe durchgelesen und exzerpiert. (Link)

Nur einen kostbaren Moment lang bestand in Frankreich die ungewöhnlich enge Nachbarschaft von ‚christlicher Kunst’ und künstlerischer Avantgarde, den ‚Arts Premiers’ und dem Mittelalter, der Bewegung des ’Art Brut’ (Link), von selbstbewussten Künstlern und katholischem Klerus, nicht zu vergessen der angestoßene Dialog über künstlerische Mittel und Spiritualität.

Das war eine Zeit, als die ‚Volkskirchen’ in einem von Diktaturen, Krieg und Besatzung gebeutelten Europa wieder ihren festen Platz zu einzunehmen schienen. In der Bonner Republik machten sie sogar politisch Karriere, mit spürbaren Folgen bis heute.. Im Nachkriegsfrankreich setzte sich unter der laizistischen Verfassung bloß das alte Elend der Provinzialität und Armut der katholischen Kirche fort. In ihrer religiösen Kunst sahen Geistliche wie Couturier Vorboten ihres weiteren Verfalls.

Die Künstlerrebellen von einst wurden in ihrer Heimat selber nie wirklich populär. Die gesellschaftliche Anerkennung, welche ihre kolonisierten ’Lehrmeister’ in ihrer Bedrängnis dringend gebraucht hätten, konnten sie ihnen gar nicht verschaffen. Dass die bereits ausgelaugte Akademiekunst noch einmal in den Kolonien Einfluss ausüben konnte, ist vielleicht tragisch, aber nicht ohne Komik. Couturier hat sich im Namen ’seiner‘ Kirche dafür entschuldigt (Link) in einem Beitrag zu L’Art Sacré.

Heute sind alle im Elend: die ‚christliche’ Kunst und traditionelle außereuropäische Kulturen sind verkommen. Die abstrakte und figürliche ‚Klassische Moderne’ wird musealisiert und als Geldanlage kapitalisiert, neuerdings zusammen mit einer ‚Elite’ ehemals ‚primitiver’ Kunst.

ZWEI ASPEKTE IM DETAIL

Als Afrika-Sammler möchte ich auf zwei Aspekte näher eingehen. 1. auf seinen weiten Begriff religiöser Kunst, 2. auf das Verhältnis von Zweck und künstlerischen Mitteln als eine komplexe Balance von Elementen.

1

Couturiers tolerante und weite Auslegung ergibt sich in den privaten Notizen ( dt.„Von der Freiheit eines Christen“ 1964, , Link zu weiteren Zitaten) und darin aus kurzen Erwähnungen, Anspielungen und Kontexten. Dieser katholischen Ordensmann wurde ziemlich deutlich:

Ich sehe die Kirche immer mehr als eine große verstümmelte Platane: Ein großer Stamm, (…) dessen Hauptäste aber einer nach dem anderen abgeschnitten worden sind: die griechische Welt, die slawische Welt, die germanische Welt, die angelsächsische Welt. – Was an Heiligkeit verloren wurde, ist zweifellos in Zahlen nicht feststellbar, aber auf dem Gebiet der Gotteserkenntnis ist eine furchtbare Verarmung eingetreten. (…) (145)

„Man sagt zu mir, dass ich einseitig bin. Gewiss, aber dadurch gehe ich weiter als die anderen. Die in der Mitte taugen zu nichts.“ (144)

Sein Begriff religiöser Kunst ist mit dem Leben der Menschen untrennbar verbunden, mit individueller und mit Volksfrömmigkeit’, mit Moral, Sitten und Gebräuchen, mit magischen Vorstellungen und Praktiken, dem Wirken von ‚Wundern’, mit Erziehung und Propaganda….. ‚Religiöse Kunst’, die sich nicht auf elitäre Extreme beschränkt wie etwa Askese, Verzückung, , gemalte oder geschnitzte theologische oder kosmologische Spekulation, und eine, die keine ‚Religion’ auf Kosten anderer bevorzugt. So wie ‚religiöse Kunst’ nicht an eine einzelne Religion oder Konfession gekettet ist, sondern findet sich bei ‚gläubigen’ Menschen in aller Welt und allen sozialen Schichten. (126/127)

Das ist nur realistisch. Die meisten Afrikaner betrachte ich sogar heute als desinteressiert an ‚Religion‘ im emphatischen Sinn etwa der christlichen Heilserwartung. Wenn ich die ethnographischen Gewährsleute richtig verstanden habe, geht es um Lebensbewältigung im Alltag, um die Beziehungen innerhalb der Verwandtschaft, um Tod und andere Schicksalsschläge; „Erlösung“ von dieser Welt hat erst seit den Bedrückungen der Versklavung und Kolonisierung Konjunktur. Im Verhältnis zu den jenseitigen Mächten spielt Ambivalenz eine große Rolle, die Zweischneidigkeit der Macht und des Erfolgs, das Verhältnis von Geben und Nehmen.

Die unter Pariser Intellektuellen modische Großideologie fand ebensowenig seine Sympathie:

„Die Kommunisten, Léger und ich. Sie stehen in einer Ordnung der Dinge, bei welcher der Zweck die Mittel rechtfertigt, und ich befinde mich in einer Ordnung, bei der letztlich die Mittel, insofern sie sauber sind, den Zweck rechtfertigen“. (143)

2.

Dieselbe Universalität beweist Couturier in der Frage der eingesetzten künstlerischen Mittel, mit einer Einschränkung, die sich für ihn aus der Kunstgeschichte Europas ergibt, worin Renaissance und Barock durch frivole, naturalistische und dekorative Darstellung die christliche Kunst in ihren schleichenden Tod gelenkt hätten. Was sich von selbst versteht: unter tatkräftiger Mitwirkung seiner Katholischen Kirche. Wenn man Clouturiers Notizen liest, sieht man beide auf Anfang gesetzt: „Selig sind die Armen“, was sich erst sechzig Jahre später bis in die Spitze der Hierarchie herumgesprochen haben soll.

Couturier zeigte sich nach zwei Seiten empfänglich, für die vielen ‚primitiven’ künstlerischen Traditionen ohne Ausnahme und für die Lösungsansätze seiner Zeitgenossen in der Kunstavantgarde.

Er prüfte die möglichen Partner in der Kunstavantgarde, von denen er einige persönlich kannte. Er wollte von der „Vollkommenheit der (abstrakten) Lösungen durch strengste Vereinfachung der gegebenen Probleme“ (54) nichts wissen. Und: „Sobald irgendein Prinzip anstelle einer sinnlich wahrnehmbaren Form tritt, entsteht ‚Akademismus’: Die Schönheit der besonderen Formen ist die einzige reine Ausdrucksweise in der Kunst.“ (104) –

Wenige Namen kehren in den Aufzeichnungen immer wieder:

„Braque erscheint mir oft eng und Picasso oberflächlich und akrobatisch. Rouault schrecklich summarisch, Matisse wankelmütig. das alles trotz der Erfolge, die aus ihnen unsere größten Maler machen.“ (53)

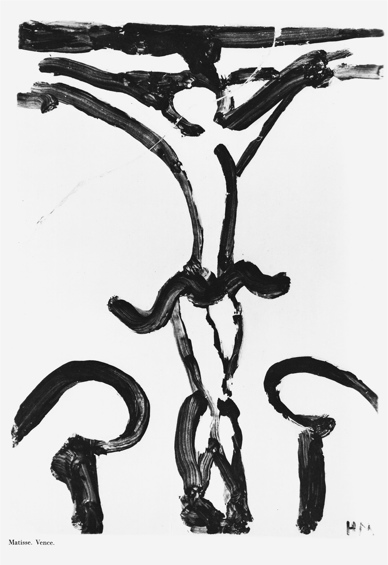

Der alte Matisse (1869-1954) wurde sein wichtigster Gewährsmann – zahlreiche Zitate belegen das – schon deshalb, weil der aus der Kapelle von Vence sein opus magnum machen wollte und vor ihm sozusagen in Fortsetzungen eine künstlerische Lebensbeichte ablegte.

So notierte er 1948:

Er sagte zu mir: »Das ganze Leben lang habe ich eine Heidenangst gehabt, die Angst nämlich, daß ich meine Aufgabe (in der Malerei) nicht erfülle. Wenn man keine Gesetze hat, die einen führen.« Er versteht unter den Gesetzen die Tradition der Meister. (60)

Und 1950:

Matisse, 29. Dezember: »Das muss in mir wachsen wie eine Pflanze in der Erde.« Heute morgen bestand er auf der Einheit der Empfindung in seinem ganzen Werk, auf der »religiösen« Empfindung, in der er immer gemalt hat. »Selbst die Odalisken«, sagt er. (138/139)

Couturiers Ausgangspunkt und Sichtweise ermöglicht ein tieferes Verständnis ‚primitiver’ außereuropäischer Kunst. Die Spontaneität und Prägnanz seiner privaten Notizhefte eignen sich für höchst komplexe Fragen, die keine einfachen widerspruchsfreien Antworten erlauben. Er umkreist in verschiedenen Ansätzen die Fragen der Form und des Sujets, etwa in dem bewusst paradox formulierten Satz: „Die Schönheit der besonderen Formen ist die einzige reine Ausdrucksweise in der Kunst.“ (104) – Damit stößt ‚rein’ in andere Sphären vor.

Couturier erweitert diesen Satz in einer weiteren Notiz:

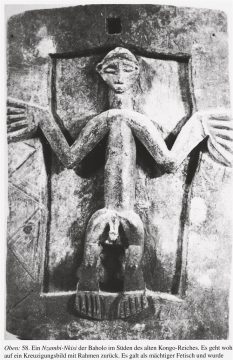

Eins ist gewiß: die figurative Darstellung der »Primitiven« (der Neger und der romanischen Künstler), enthält selbst in ihren Abstraktionen einen Willen zum Menschlichen, ein Streben nach dem Menschlichen. Sie ist auf eine Darstellung der menschlichen Form »ausgerichtet«, insofern sie menschlich ist (auf die Geschmeidigkeit des Lebens, ja sogar auf die Gesichtsausdrücke); »ausgerichtet« sage ich, gewendet und nicht mehr, denn man kann bewusst von irgendeinem Ziel sehr weit entfernt bleiben, obgleich man ganz auf es hin »gewendet bleibt« . Während unsere dekorativen Bildhauer genau das Gegenteil tun: obwohl sie das Menschliche sehr gut kennen, machen sie aus ihm eine abstrakte, geometrische Umschreibung .Deshalb interessieren uns ihre Werke nur als Kraftprobe, als eine (oft bezaubernde) Seiltänzerkunst: Sie berühren uns nicht; während das, was wir aus der Gebundenheit der primitiven Künste sich entwickeln sehen, eben dieser Funke der brüderlichen Menschheit (und der Liebe) ist, die uns ans Herz greift. (….) (21)

Er wird dann noch sagen, daß es einen immer veränderlichen und immer schwer zu bewahrenden Gleichgewichtszustand (zwischen künstlerischen Notwendigkeiten und dem Ausdruck des Menschlichen) gibt. (21)

So souverän kann man religiöse Kunst definieren! Diese offenen und undramatischen Formulierungen bewahren selber den Gleichgewichtszustand und die Mittellage zwischen der expressionistischen Theatralik eines Carl Einstein (1917: Das Werk als Gottheit ist frei und losgelöst von jeglichem; Arbeiter und Adorant stehen zu ihm in unmessbarem Abstand. (Link) und dem unverschämten Hochmut des arrivierten Transsylvaners Brancusi: „Christliche Primitive und schwarze Wilde lassen sich von Glaube und Instinkt leiten; der moderne Künstler entwickelt sich durch einen Instinkt, der von der Vernunft gelenkt wird. So auch an anderer Stelle, dass primitive Künstler nicht wie er befähigt seien, mit Präzision bis zum Ende zu arbeiten. (Link)