Sidney Geist stellte in seinem Aufsatz Constantin Brancusi lapidar fest: Die Figur als eigenständiges Objekt, das auf eigenen Beinen steht, besitzt – unabhängig von der Größe – eine magische Ausstrahlung.

… ebenso ein Streiflicht auf Constantin Brancusi (1876-1957)

Sidney Geist fährt fort: Brancusi erreicht diese Magie, indem er die europäische Gewohnheit aufgibt, eine Kontinuität zwischen der menschlichen Figur und der von ihr bewohnten Umgebung herzustellen. Die Kontinuität des Materials kaschiert die Tatsache, daß Figur und Grundfläche eigentlich stofflich verschieden sind – etwa Fleisch und Erde. Brancusi hat diese Illusion bereits in verschiedenen Fassungen von ‚Der Kuss’, einer breitlagernden autonomen Form, verworfen. In ‚Kleines französisches Mädchen’ verwirft er sie auf eine typisch afrikanische Weise und von da an mit einer Konsequenz, wie man sie nicht immer bei afrikanischer Skulptur antrifft.

<Primitivismus in der Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts, William Rubin, Prestel 1984,361 – Kleines französisches Mädchen (124 cm lang, 1914-18) ist eine Figur mit ringartig gebildetem Hals, schematisierten Beinen und afrikanisch klobigen Füßen. (Bilder bitte zweimal anklicken!)

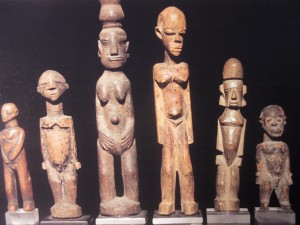

Auf eigenen Beinen zu stehen beschränkt sich bei afrikanischen Figuren nicht auf die Verschiedenheit des Materials. Galeriemäßige Sockelung macht Material- oder zumindest Farbunterschiede ja in der Regel sichtbar, aber die Eigenständigkeit ist damit der afrikanischen Figur nicht weniger geraubt. Denn sie wird mit dem Sockel einer zutiefst europäischen Tradition unterworfen. Dergestalt angekettet steht sie nicht mehr auf eigenen Füßen und verliert mehr oder weniger an magischer Ausstrahlung.

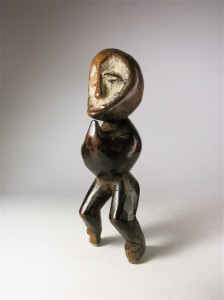

Natürlich muss auch der Untergrund passen. Wenn nicht, ist Improvisation gefragt wie im afrikanischen Leben. Manchmal müssen nur Millimeter ausgeglichen werden. So tanzt jetzt vor mir eine Lega-Figur trotz ihres beschädigten rechten Fußes auf der Fensterbank. Es ist eine Freude.

Natürlich muss auch der Untergrund passen. Wenn nicht, ist Improvisation gefragt wie im afrikanischen Leben. Manchmal müssen nur Millimeter ausgeglichen werden. So tanzt jetzt vor mir eine Lega-Figur trotz ihres beschädigten rechten Fußes auf der Fensterbank. Es ist eine Freude.

Experiment

Ich besitze aus früheren Zeiten eine kleine sitzende Figur der Dagara/Burkina Faso – sie misst in der Diagonale 13 cm – mit augenscheinlich gelähmten Beinen. Die gewöhnlich bei Figuren ohnehin vernachlässigten Beine enden hier in kleinen Verdickungen. Der Po ist unförmig, der Oberkörper leicht zurückgelehnt. Man würde ohne besondere Kraftanstrengung in dieser Haltung nach hinten oder nach links kippen, es sei denn, man lehnt sich an. Doch die Figur war aufrecht auf ein schwarzes Holzbrettchen fixiert, das so billig war, wie die Figur klein ist. Als ich ihr vergangene Woche beherzt den Nagel aus dem Hintern zog, wurde sie sichtlich lebendig. Wenn sie nun auf dem Rücken liegt, die Stummel der Beine – physiologisch Unsinn! – zum Himmel gestreckt oder umgekehrt den Po in die Höhe gestreckt, oder wenn sie auf der Seite liegt, ist sie jedem Ort, an den man sie bringt, zugehörig.

Ich besitze aus früheren Zeiten eine kleine sitzende Figur der Dagara/Burkina Faso – sie misst in der Diagonale 13 cm – mit augenscheinlich gelähmten Beinen. Die gewöhnlich bei Figuren ohnehin vernachlässigten Beine enden hier in kleinen Verdickungen. Der Po ist unförmig, der Oberkörper leicht zurückgelehnt. Man würde ohne besondere Kraftanstrengung in dieser Haltung nach hinten oder nach links kippen, es sei denn, man lehnt sich an. Doch die Figur war aufrecht auf ein schwarzes Holzbrettchen fixiert, das so billig war, wie die Figur klein ist. Als ich ihr vergangene Woche beherzt den Nagel aus dem Hintern zog, wurde sie sichtlich lebendig. Wenn sie nun auf dem Rücken liegt, die Stummel der Beine – physiologisch Unsinn! – zum Himmel gestreckt oder umgekehrt den Po in die Höhe gestreckt, oder wenn sie auf der Seite liegt, ist sie jedem Ort, an den man sie bringt, zugehörig.

Ich nehme sie in die Hand. Daran war vorher wegen des Brettchens nicht zu denken. Dabei ist sie glatt, hat eine wunderschöne Griff-Patina. Und was steht dazu in der Februar-Nummer der NATUR? Erstaunlich erfolgreich: Therapie mit Anfassen. Wen meine ich damit jetzt? Ich glaube, uns beide.

Privatsammlung

Privatsammlung

Wenn Sockel nicht Teil der Skulptur sind, wird jede Sockelung problematisch. Vor Jahren wurde mir eine Gruppe von dreißig Lobi-Heilerfiguren angeboten. Ich konnte mich nicht entschließen. Der Hauptgrund: Sie waren alle auf schwarze rechteckige Brettchen genagelt. Ich hasse sie, wenn sie in Verkaufskatalogen eigens als ‚Sockel inklusive’ angepriesen werden. Die Größe ist dabei egal, man tauscht nur Nachteile aus. Mit Halterungen ist es anders: Sie erlauben die gewünschte Position – meist senkrecht, auch bei liegenden Figuren – doch man kann die Figur so oft man will abnehmen.

Ich schaue mich um: Ich habe in zwanzig Jahren fast nur Figuren erworben, die auf eigenen Füßen stehen, bis auf ein paar harte vorsintflutliche ‚Knochen’. Die jüngste Erwerbung (20,5 cm) tanzt – dank Kaugummi. Soll ich die Marke nennen?

Ich schaue mich um: Ich habe in zwanzig Jahren fast nur Figuren erworben, die auf eigenen Füßen stehen, bis auf ein paar harte vorsintflutliche ‚Knochen’. Die jüngste Erwerbung (20,5 cm) tanzt – dank Kaugummi. Soll ich die Marke nennen?

Nein, aber was ist mit Brancusi und afrikanischer Kunst?

Brancusi wandte sich 1907 unter Vermittlung Gauguins dem direkten Meißeln in Stein und Holz zu , der taille directe, ohne verkleinerte Modelle zu kopieren, und das mit der Folge unumgänglicher Ehrlichkeit und im Respekt vor den gewählten Steine und Hölzern, deren Qualität man sich zu fügen habe (ebd. 355). Freilich lehnte er später die afrikanische Beeinflussung ab und hob seine eigene ‚Präzision’ hervor (S.375). Sidney Geist zitiert ihn so: Christliche Primitive und schwarze Wilde lassen sich von Glaube und Instinkt leiten; der moderne Künstler entwickelt sich durch einen Instinkt, der von der Vernunft gelenkt wird. Er behauptete an anderer Stelle, dass primitive Künstler nicht wie er befähigt seien, mit Präzision bis zum Ende zu arbeiten (ebd. 372). Wurde Brancusi mit seinen zahlreichen Serien vielleicht zum Designer? Ich empfinde seine späteren Skulpturen als glatt, kalt, kurz: als sterile technische Abstraktion der menschlichen Sphäre entfremdet und der industriellen Fertigung zugewandt. Dass er dazu eine private Mythologie mit tanzenden Nymphen entwickelte, kann man boshaft mit den Go-Go-Mädchen auf Autoshows vergleichen. Es ist immer wieder interessant, festzustellen, an welchem Punkt revolutionäre Avantgarden mit ihren Impulsen stranden.

Der Greis erklärte zwar noch Anfang der 50er Jahre: Nur die Afrikaner und die Rumänen verstehen es, wie man Holz schnitzt. Doch zu Jean Epstein sagte er auch, dass man sich vor dem Einfluss der Afrikaner hüten solle; gegenüber anderen sprach er von dämonischen Mächten. (ebd. 374)

Das soll alles mit den kleinen Sockelbrettchen zu tun haben?

Pingback: Was kann M.-A. Couturier uns Sammler und Liebhaber afrikanischer Kunst lehren? | Detlev von Graeve