95% = 6 S.

„Demokratisierung und Islamisches Recht“ : Johannes Harnischfeger analysierte 2006 nicht nur den „Scharia-Konflikt in Nigeria“ 2002

Kursiv gedruckte Wörter und Sätze sind Originalzitate aus der Studie

Die Studie ist zu Recht in der Reihe „Studien des Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung“ (Band 51, im Campus-Verlag) erschienen und nicht in einer Reihe der Afrikanistik oder Ethnologie, auch wenn sie detailliert und anschaulich Verhältnisse und Historie vor allem des postkolonialen Staates Nigeria schildert.

Sie regt zu grundsätzlichen Fragen an – zur Sicherheitslage wie zur Innenpolitik – und sollte vor allem der ‚linken’ politischen Öffentlichkeit in Deutschland zu denken geben. Man denke nur nicht, dass alles halb so schlimm sei, da der „Scharia-Konflikt“ nun bereits sechzehn Jahre alt ist und das System „Nigeria“ immer noch recht und schlecht funktioniert!

Trotz klarer Struktur, allein aufgrund seiner Fülle an Informationen, lassen sich die einzelnen Aspekte der Problematik kaum isolieren. Ich habe drei Themen ‚filettieren‘ können: 1. Die historische Islamisierung der Region ist bereits im Netz (in ‚Heidenmission’, Link), 2. die kolonialen Wurzeln des aktuellen politischen Grundkonflikts, 3. die Übertragung der Überlegungen Harnischfegers auf Europa und seine Probleme mit dem Islam.

Wer es schafft, sollte das Buch im Original lesen. Es ist eine der Studien, die man nicht so leicht vergisst. Empfehlenswert ist aber auch der 2012 veröffentlichte schlanke Aufsatz Harnischfegers zum „Boko-Haram-Aufstand in Nigeria“ ( in Leviathan Nr.4 unter dem Titel „Rivalität unter Eliten“ Link zum pdf . Ab 21.11. Link zu einem sehr harten ARTE -Feature (2016) – bis 19.12.

Seit 1993 hat Harnischfeger die Entwicklung im Lande selbst verfolgt. Leider verstarb er bereits 2015.

Eine Passage in der Einleitung (33) wirft ein Licht auf die Komplexität seiner Methode, vielleicht auch auf die Befürchtungen mancher Informanten:

Mein Verständnis der Ereignisse ist vor allem durch Gespräche mit Informanten geprägt; für die Leser dieser Studie habe ich jedoch versucht, die politischen und religiösen Überzeugungen der Akteure durch Zitate aus Zeitungen, religiösen Traktaten und wissenschaftlichen Artikeln deutlich zu machen. Die vielen Hinweise auf aktuelle Quellen dienen zugleich dazu, eine Art Chronologie der politischen Ereignisse zu erstellen.

In meinem antiquarischen Exemplar lag erfreulicherweise eine Kunstpostkarte mit eigenhändiger Widmung des Verfassers an die Vorbesitzerin.

Liebe S(..), das Scharia-Buch, mit dem ich mich so lange abgemüht habe, ist endlich erschienen. Die Idee, mich mit dem Thema zu beschäftigen, kam mir im Tangaleland, als mir immer wieder von den religiösen Auseinandersetzungen erzählt wurde. Die Tangale und Jukun werden aber in dem Buch nur kurz erwähnt; es geht nicht so sehr um die Konflikte im Middle Belt, sondern um die politische Krise, die zur Einführung der Scharia führte. Falls dich noch interessiert, was in den letzten Jahren passiert ist, findest du in dem Buch einen ganz guten Überblick.

Beste Grüße Johannes

DER KONFLIKT UND SEINE WURZELN

Das britische System der „indirekten Herrschaft“ in Nigeria legte die Wurzeln zum Konflikt.

Damit arbeiten wir das Thema der historischen Verantwortung Europas, genauer der britischen Kolonialherren, gleich zu Beginn ab. Wir wissen doch: Kurzsichtige Einmischung und profitable Geschäfte setzen sich bis zum heutigen Tag fort.

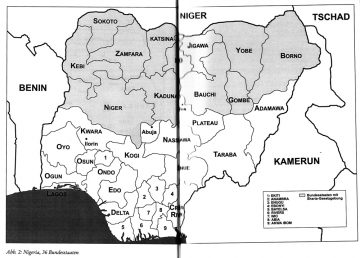

Harnischfeger.Scharia-Konflikt.Abb.1 – vorherrschende und andere Ethnien. Auch der ‚Middle Belt‘ zwischen Nord und Süd ist gut erkennbar.

Ich muss leider ein paar liebgewordene Vorurteile über das System der „indirekten Herrschaft“, das Patentrezept des britischen Kolonialismus – wohlgemerkt außerhalb der für weiße Siedler vorgesehenen Kolonien – aufgeben.

Als britische Truppen 1902/03 den Norden Nigerias besetzten, trafen sie auf wenig Widerstand, schreibt Harnischfeger im Kapitel Der Islam als Stütze des Kolonialsystems. Nicht einmal in Sokoto, dem Zentrum des Fulani-Reiches, schien die Bevölkerung bereit, die islamische Obrigkeit zu verteidigen. Die Briten knüpften jedoch aus pragmatischen Gründen ein Bündnis mit der bisher herrschenden Fulani-Aristokratie und zementierten deren religiöse und ethnische Vorherrschaft über die früher unterworfenen und teilweise versklavten Völker.

Und die britischen Motive für die Konservierung der Machtverhältnisse?

Erstens Personal- und Geldmangel bei der expandierenden Kolonialmacht. (50) In den Fulani-Emiraten gab es eine funktionierende Administration, der die Bevölkerung Steuern zahlte und deren Anordnungen sie befolgte. Das muslimische Recht (Scharia), das in recht eindeutiger, schriftlich fixierter Form vorlag und von einem effektiven Justizapparat angewandt wurde, ließ sich bequem in das Kolonialregime integrieren. (48f)

Unter den Völkern der Minoritätengebiete waren die Briten unwillkommen („Each petty chief is a passive resister“ Zitat: H.L. Norton-Traill). Daher war es oft bequemer, ‚befreundete’ Fulani als Distrikt- und Dorfvorsteher einzusetzen. (50)

Ein rassistisches Vorurteil kam hinzu: „We feel that the Fulani and the English races have much in common. Both have a long experience and special aptitude for administering their own and other people’s affairs.“ (Oberleutnant Beddington 1934). Man teilte deren Verachtung für die ‚unzivilisierten Heidenstämme’. (55).

Das Kolonialregime machte bis zum Ende der Kolonialzeit vom erklärten Anspruch kaum Gebrauch, anstößige Teile der Scharia außer Kraft zu setzen. Abgesehen von Amputationen und anderen harten Körperstrafen duldete man fast alle islamischen Rechtspraktiken, auch wenn sie europäischen Vorstellungen von Gerechtigkeit zuwiderliefen, zum Beispiel in den Beweisregeln. Man nahm billigend in Kauf, dass Nichtmuslime – Frauen ohnehin – in Verfahren und Strafmaß massiv diskriminiert wurden. Die Kolonialverwaltung institutionalisierte also in den Emiratsgebieten den inferioren Status der Nichtmuslime. (50) Ihre Beamten bevorzugten auch im Middle Belt die Fulani-Mitarbeiter in der Verwaltung gegenüber den alteingesessenen Würdenträgern. (52)

Da man religiös motivierte Unruhen wie im Sudan auf jeden Fall verhindern wollte und die Fulani-Herrscher sich in ihrem Vielvölkerreich nur religiös legitimierten, sperrte die Kolonialverwaltung die meisten Emiratsgebiete für christliche Missionare von Anfang an: ‚Whatever threatened the Mohammedan religion threatend the authority of the Emirs and so emperilled (‚gefährdete‘) the organisation of ‚Indirect Rule‘. (Stellungnahme des Kolonialministeriums 1917). In vielen Städten des Nordens hat sich bis heute die Praxis erhalten, dass Kirchen nur in den Randgebieten entstehen dürfen. (53)

Da verwundert es nicht, dass Ahmadu Bello, der politische Führer der Nordregion in den fünfziger Jahren, verkündete, die Briten seien ‚ein Werkzeug des Schicksal’ und ihre Eroberung Nigerias ‚erfüllt den Willen Gottes’. Für die Ausbreitung des Islam war der Kolonialismus in der Tat ein Glücksfall, nicht nur in Nigeria, sondern auch in anderen Teilen Westafrikas. (52)

Das Ergebnis: Der Schulbesuch war gering: Gegen Ende der Kolonialzeit besuchten in Nordnigeria nur 185.000 Kinder die Primarschule, im Süden dagegen 2.3 Millionen. Noch 1994 warnte der Sultan von Sokoto die Eltern: ‚Western education destroys our culture‘. Stattdessen besuchen die Kinder Koranschulen. Bevölkerungswachstum und Analphabetismus blieben hoch. Die Regionen um Sokoto, Katsina und Bauchi (gehören) heute zu den ärmsten und rückständigsten Gebieten Afrikas (53). – Man muss weder Islamfeind, noch bornierter Europäer sein, um den Rekurs der machtbewussten traditionellen Würdenträger auf ‚our culture‚ für eher zynisch zu halten.

Hingegen eigneten sich die Völker des Südens und teilweise des Middle Belt nicht nur einen westlich geprägten Lebensstil an (53), den Briten erschienen die christlichen Konvertiten bald als lästige Konkurrenz. Missionsschulen galten als Brutstätten des afrikanischen Nationalismus. (55) Das Ende der Kolonialherrschaft war seit den 1940er Jahren absehbar.

Fast unlösbar schien die Frage der Machtstrukturen bei 500 Völkern und in einer Welt von Nationalstaaten (56). Die traditionellen Autoritäten schienen zur Leitung ungeeignet und der Vorsprung der Ibo und Yoruba war groß: 1960 kamen 98% der Bediensteten in Bundesbehörden aus dem Süden.

Die Eliten des Nordens waren bereits 1953 gegen die Unabhängigkeit der Kolonie. Misstrauen herrschte schon vor der Staatsgründung (57). Man gab ihnen also eine Autonome Nordregion und bewusst mehr Sitze im Parlament als der Süden, um ihnen die politische Vorherrschaft zu sichern. (58) Erst 2010 kam mit Goodluck Jonathan ein gewählter Präsident 2010 aus dem Süden und spürte prompt Gegenwind.

Die Erschließung der Erdölvorkommen im Süden machte die Umverteilung der Einnahmen seit den 50er Jahren zum Dauerthema. Der Norden stagnierte wirtschaftlich und hing am Tropf des Südens. Er kompensierte die unaufhebbare Abhängigkeit durch politische Erpressungsmanöver. Dazu kam die ‚islamische‘ Zurückweisung westlicher Verfassungsprinzipien, auf denen der Gesamtstaat gründete.

Das neue Staatsgebilde „Nigeria“ stand also von Beginn an unter ungeheurer Spannung. ‚Norden’ und ‚Süden’ passten wirtschaftlich, sozial und mental nicht zusammen. Dazu kamen ethnische Gegensätze und Konflikte innerhalb der Bereiche. Denn überall lebten unterworfene und majorisierte Ethnien: im Einflussbereich der Fulani kleine christlich oder ‚animistisch’ geprägte Völkeri, aber auch im Süden, wo die Völker des ölreichen Nigerdeltas – unter der Vorherrschaft der Ibo – den Reichtum für sich behalten wollten und sich von den Yoruba im Westen wie dem Norden abzuspalten versuchten („Biafra-Krieg“).

Da die Briten auch im Süden kleinere Völker unter die Vormundschaft der beiden Großen – Yoruba und Ibo – gestellt hatten, etwa die Bini des Königreichs Benin, waren Dauerkonflikte im politische System des „säkularen Staates“ vorprogrammiert. Die parlamentarische Verfassung versagte vor der Clearing-Aufgabe und eine Militärdiktatur folgte der anderen. Dann finanzierten Politiker überall Milizen, die für ihre Klientele ethnische Konflikte gewaltsam zu entscheiden versuchten.

Die Details der ebenso unübersichtlichen wie degenerativen Prozesse findet man in wikipedia und anderswo.

David T. Doris (Vigilant Things, Seattle 2011) erlebte als junger Ethnologe den gesellschaftlichen Verfall an der Atlantik-Küste in den Jahren um 2000. Meine Zusammenfassung steht in einem Blogbeitrag über die Verwendung von Fetischen (Link) :

Was (…) tun, wenn in einer anderen Welt, dem Slum, der Favela, der Township, dem Flüchtlingslager oder in der vom Bürgerkrieg verwüsteten Stadt Diebstahl, Einbruch, Raub und Plünderung der verbliebenen Habseligkeiten Normalität sind? Nigeria ist in den Jahrzehnten nach der Unabhängkeit in einen solchen Zustand abgeglitten. Die Korruption zerfraß das Land und verrohte den Alltag. Korruption wurde zur nationalen Institution (10), zersetzte die Maßstäbe, änderte die Chemie der sozialen Beziehungen. Ein Trend zur Fortifikation verschandelte Grundstücke und Städte (11). Einfache Bürger besannen sich mangels anderer Ressourcen zu ihrem Schutz auf traditionelle Hausmittel: Fetische.

Mutige Journalisten haben nicht aufgehört, Nigerias Krisen öffentlich zu machen. Harnischfeger bedient sich reichlich an ihren Artikeln, etwa, wenn er Achike Udenwa, Gouverneur eines Bundesstaats im Delta zitiert (p.167 hier verkürzt, nach: Tell, 25.3.2002, p.35):

We, the ordinary people, will expect the man at the top to be corrupt, and if the man is not corrupt, we say that the man has no senses. If I’m standing for reelection and I come to you, you will expect me to give you money. From where do you think that I get that money?

Mit dem bislang letzten Übergang zur Demokratie anfang 1999 nach Jahren ’säkularer‘ Militärdiktatoren kehrte unerwartet die Religion in die Politik zurück, mit dem Scharia-Konflikt (11).

Harnischfeger charakterisiert die Lage folgendermaßen:

Eine brutalisierte Gesellschaft kann aus sich heraus keine gerechte politische Ordnung hervorbringen. Christen wie Muslime stimmen darin überein, dass die moralische Erneuerung von einer externen Kraft ausgehen muss, die durch den allgemeinen sozialen Verfall nicht kontaminiert ist. Nur die göttliche Offenbarung, die losgelöst von der korrupten Gegenwart existiert, bewahrt in sich die Idee eines besseren Lebens. (…) Politisch engagierte Christen mögen mit alttestamentarischer Strenge die Verderbtheit der Herrschenden anprangern (…) Im Gegensatz zu den Muslimen besitzen sie keine politische Vision, die sie dem bestehenden System entgegensetzen könnten (…) Der Islam (…) verspricht zugleich, das politische System von Grund auf zu erneuern. (…) Viele Muslime, die früher linkspopulistischen Parteien anhingen (….), fühlen sich heute von der Scharia angesprochen. (169-170)

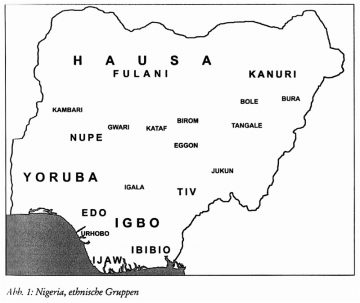

Im Wahljahr 2002 kam einem Kandidaten für den Gouverneursposten die zündende Idee, die religiöse Karte zu spielen, die Einführung des islamischen Rechts „Scharia“ in seinem Bundesstaat zu versprechen, ohne ernsthaft daran zu denken, damit eine grundlegende Erneuerung anzustoßen. Der Erfolg dieses Programms beim Wähler veranlasste die übrigen Bundesstaaten des Nordens (Karte Ill.2), nachzuziehen, ohne die Praktikabilität und den gewaltigen sozialen Sprengstoff in Betracht zu ziehen. Sogleich ereigneten sich Progrome und Vertreibungen von ‚christlichen’ Zuwanderern aus dem Süden, was Racheakte im Süden auslöste. Undsoweiter. Lesen Sie selbst!

Die verbreitete Enttäuschung über die verlogene ‚real-existierende Scharia‘ in den nördlichen Bundesstaaten war für die Selbstradikalisierung von Boku Haram, einer von islamischen Politikern im Norden finanzierten Miliz, verantwortlich. (Siehe Harnischfegers Aufsatz (Link) von 2011).

Nigeria überlebt heute als ein Land in prekären Verhältnissen mit labiler Sicherheitslage. Durch den Krieg gegen Boku Haram droht zudem die Militarisierung als Dauerzustand.

Streiflicht auf Europas Problem mit der islamischen Minderheit

Nötig wäre ein Konsens, der nicht nur auf den augenblicklichen Machtverhältnissen beruht, schreibt Harnischfeger im Blick auf Nigeria, und fährt fort: Das Bekenntnis zu Demokratie und Menschenrechten müsste sich zwanglos und stringent aus den Glaubenslehren ableiten lassen, und nicht bloß aus Teilaspekten.

Es käme darauf an, die Herzen der Menschen zu erreichen. Die unterscheiden nicht zwischen Grundsätzen des Islam und den überkommenen patriarchalischen Machtverhältnissen ihrer jeweiligen Herkunftsgesellschaften. Wenn sie intellektuellen muslimischen Reformdenkern überhaupt begegnen, gelten diese ihnen als verwestlicht, säkularisiert, vom Virus der europäischen Aufklärung angesteckt, als Abweichler oder Abtrünnige, es sei denn, sie gewinnen die Anerkennung der Orthodoxie und erobern die Kanzeln der Moscheen. – Vielleicht durch staatlich kontrollierte Koranschulen, wie in der Türkei? Dem wäre nachzugehen.

Und auch dann bleibt das Handicap ‚liberaler‘ Muslime bestehen, ihre Hilflosigkeit gegenüber Selbstradikalisierung aus ihrer Mitte. Die schweigende Mehrheit, die auf lästige orthodoxe Forderungen listig mit Nichtbeachtung oder Umgehung reagiert, ist strategisch keine Unterstützung. Insofern scheint es mir richtig, wenn deutsche Politik versucht, konservative Verbände in den Dialog zu ziehen, taktisch klug, nur in der Sache leider ziemlich hoffnungslos.

In Deutschland beginnt der Grundkonflikt gerade erst, sich zuzuspitzen.

Die Grün-Alternativen (und in zweiter Linie die Linken) sind von allen guten Geistern verlassen, wenn sie einerseits die Grenzen für Zuwanderer aus dem Orient offenhalten wollen, andererseits die Ausgestaltung individueller, sich immer stärker ausdifferenzierender z. B. ‚Gender-Rechte‘ durchdrücken und feiern. Nach ihnen sollen Grauzonen, Doppelmoral und Diskretion verschwinden, überflüssig werden. Dabei wären gerade diese – wer hätte das vor zwanzig Jahren gedacht – eine Ausgangsbasis für breiten Konsens und für die ‚Integration“‘ der Muslime.

In den fünfziger Jahren, als in Deutschland muffige Volkskirchen und ein allgemeiner Autoritarismus herrschten, hatten die Grundüberzeugungen der heute zu versöhnenden Positionen noch näher beieinander gelegen.

Glauben Sie vielleicht, dass künftig die exhibitionistischen Christopher-Street-Day-Clowns und kurdische, afghanische Trachtentruppen einträchtig marschieren in einem globo-brasilianischen Karnevalszug?