29.11.14

Eine anmutige armlose Yanda mit schöner Frisur! Dass ihr vermutlich drei ‚Nägel‘ (Augen, Nabel) fehlen, kann man so und so sehen: als Defizit, als Zeichen der Profanierung im Fall der Ladung des Nabels oder im Fall der Augen als stilistisch gewollt. Denn es waren kleine Glasperlen eingefügt, die Einfassungen sind vorhanden, wie Vergleichsstücke bei der Bwoom-Gallery demonstrieren. Mit um die 25 cm ist sie sogar größer die Karyatiden, die bei Bwoom als Zwillinge einen kleinen Hocker tragen (20 x 25 x18). Sie ist schön patiniert. Ich überprüfe spontan die Fehlstellen auf dem Scheitel. Ich bin gespannt, wie sie die erste aussehen lässt, die gerade bei der Restauratorin ist.

Beginnen wir mit dem Kopf: Ich gebe zu, dass mich eine an Robin Hood gemahnende streng gescheitelte Frisur fasziniert – Zöpfchen-Frisur, Perücke oder Hut (The Power of Headdress). Da glänzt ein kleiner Mund, da sind Punktaugen ganz präsent. Da teilt eine sehr lange schmale Nase ein herzförmiges, sich nach unten verbreiterndes menschliches Gesicht.

Ich möchte sie Kopffüßler nennen, aber das stimmt nicht angesichts eines mitten im ‚gefühlten’ Hals plazierten Nabels. Der Hals ist genauso gut Rumpf, oben Hals, unten Rumpf. Das Geschlecht ist nicht bezeichnet. Wo ist das Problem? Unter dem langen Hals folgen eine realistisch konzipierte Hüfte und zwergenhafte Beine, aber mit Knien und Kniekehlen, in Afrika meines Wissens nicht gerade prominente Aspekte. Große Füße. Selten ist das Fundament , die Erdhaftung einer Figur so groß!

Der Reiz der Geometrie. Der Halbkreis. Der Tubus. Die Beine als komplexe Eigensituation.

Die Proportionen. Waagrechte und Senkrechte, Schrägen.Die radikal vereinfachten Formen irritieren mich. Die körperliche Fremdheit einer ‚typischen’ Skulptur der Subsahara-Regionen! Das ist eine andere Welt. Der höchst irdische Glanz der Oberflächen trügt, ebenso wie die wohl dem Holz geschuldete Einbuchtung auf der rechten Gesichtshälfte, die einen Hauch von ‚Realismus’ ausstrahlt. Also, jetzt muss ich endlich die Monografie von Hermann Burssens studieren!

27.12.14 Hermann Burssens – Informationen und Feldfotos

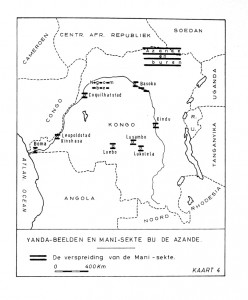

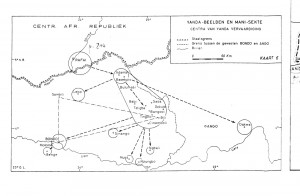

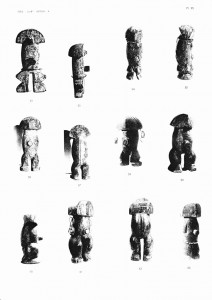

Herman Burssens: Yanda-Beelden en Mani-Sekte bij de Azande (Centraal Afrika), Tervuren/Belgique, Annales N.S. I N.-40, Sciences Humaines – no.4 1962. t.1 (avec Résumé en Francais) +2 (Platen) – Signatur der Frobenius-Bibliothek, Frankfurt: Ps VI 3a 3 IV)

Eine vor 1900 in einem Marktflecken namens Rafai (24 0 östl. Länge,50 n.Breite) am Uele gegründete Sekte, die bald über die Kolonialgrenze in den Kongo einwanderte und sich erst unter den Azande verbreitete, dann aber vereinzelt auch den Kongo stromaufwärts (Lualaba) und -abwärts. – Das wird übrigens für meine Figur der ‚Mbole’ noch wichtig. – Die Mani-Sekte wurde von den Behörden verboten. Missionare der Pères Croisières sammelten nach 1920 Objekte ein. M. de Loose, zwischen 1952 und 1954 als belgischer Gesundheitsarbeiter in ‚Bas Uele’ tätig, war wohl der beste Kenner der Geheimgesellschaft. Seine ungedruckten Aufzeichnungen hat Herman Burssens 1962 zum ersten Mal verwendet. Die ‚Mani’ waren hierarchisch geordnet. Frauen waren in ihren Reihen, aber von denen erfährt man im französischen Résumé des Buches nichts weiter. Die Geheimnisse wurden vor Ort von Honoratioren höheren Rangs verwaltet, welche die Versammlungen einberiefen und Initiationen neuer Mitglieder veranlassten. Nur sie durften die kleinen magischen Figuren, Yanda genannt, herstellen oder beim Schnitzer in Auftrag geben. Sie hatten diese in einer kleinen Hütte in ihrer Obhut, betreuten sie, regelten ihre Verwendung und verfügten selber ständig privat über ihre Dienste. Das soll auch die häufigste Verwendung gewesen sein.

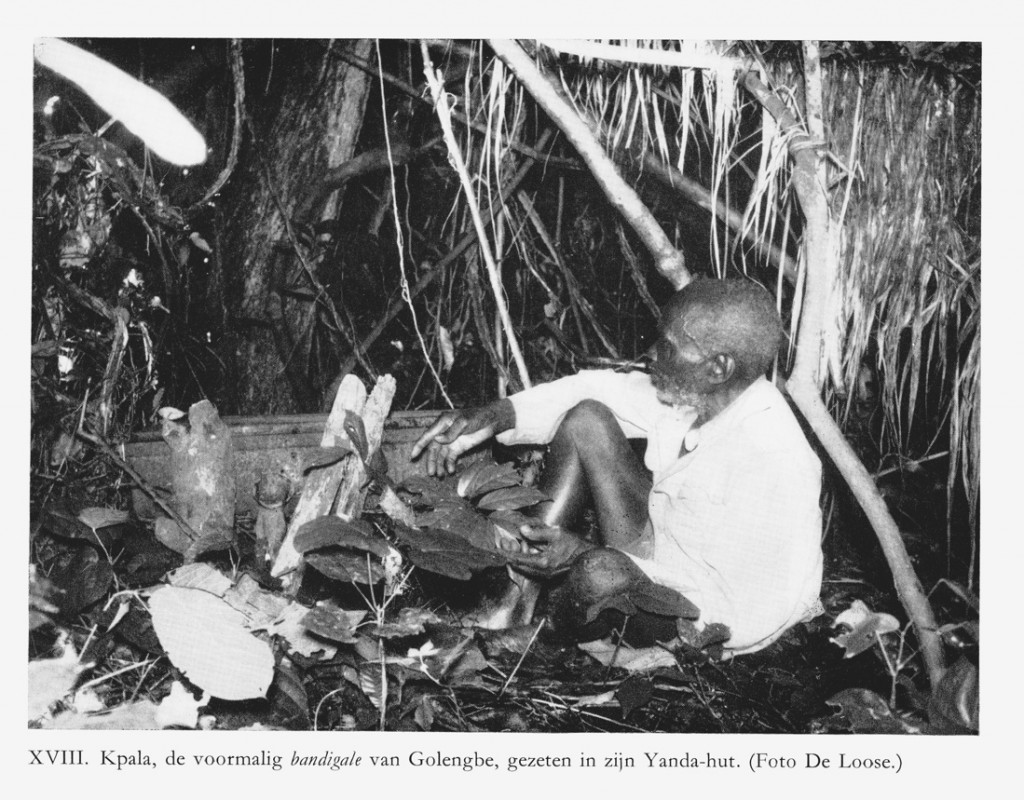

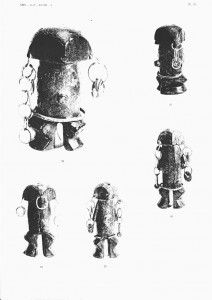

> Figürchen im linken unteren Viertel des Bildes !

Was ich die Verwendung bei Burssens erfahre, erinnert bis ins Detail stark an das, was Suzanne Preston Blier in ‚African Vodun – Art, Psychology and Power’ (Chicago 1995) über die Verwendung von Bocchio-Figuren bei den Ewe und Fon in Togo herausgefunden hat: Es sind im Grunde keine ‚religiösen’ Objekte, sie sind magisch aufgeladen und für ihren Besitzer von großem Nutzen. Sie beherbergen Hilfsgeister, welche freilich ständig bei guter Laune und bei Kräften gehalten werden müssen und als Lohn für ihre Mühe einen Gewinnanteil – worin der immer besteht, etwa aus Jagdbeute – erwarten. Sind sie unzufrieden, fügen sie ihrem Besitzer persönlich empfindlichen Schaden zu.

Was ich die Verwendung bei Burssens erfahre, erinnert bis ins Detail stark an das, was Suzanne Preston Blier in ‚African Vodun – Art, Psychology and Power’ (Chicago 1995) über die Verwendung von Bocchio-Figuren bei den Ewe und Fon in Togo herausgefunden hat: Es sind im Grunde keine ‚religiösen’ Objekte, sie sind magisch aufgeladen und für ihren Besitzer von großem Nutzen. Sie beherbergen Hilfsgeister, welche freilich ständig bei guter Laune und bei Kräften gehalten werden müssen und als Lohn für ihre Mühe einen Gewinnanteil – worin der immer besteht, etwa aus Jagdbeute – erwarten. Sind sie unzufrieden, fügen sie ihrem Besitzer persönlich empfindlichen Schaden zu.

Zur regelmäßigen Geisterpflege gehörte ein stärkender Brei, dessen Beschreibung mich stark an den ‚pot magique’ bei Asterix und Obelix erinnert. Die Hunderte von Objektabbildungen im 2. Halbband – sie ähneln allerdings Fotokopien – lassen bei vielen Figuren eine entsprechende Kruste auf den Figuren ahnen. Burssens zufolge gab es durchaus Konkurrenz der Geisterfiguren innerhalb einer solchen Hütte und in der Gesellschaft. Sie waren mehr oder weniger erfolgreich und beliebt. Manche erwarben mit der Zeit einen besonderen Ruf. Vernachlässigung war aber in keinem Fall ratsam.

Burssens charakterisiert die Yanda-Figuren als ‚objets magiques, à but purement utilitaires’ und ihre Schnitzer als ’artisans d’occasion’, äußerstenfalls als’demi-professionell’, also als Dorfhandwerker. Schnitzende Honoratioren rekrutierten ihren Lehrling aus dem eigenen Kreis, ließen ihn ein Vierteljahr mitarbeiten und ihre Tricks zur Steigerung der Wirksamkeit erlernen. Sakrales Holz legte den Grund, um die Kraft, den Geist (yanda) in das Gefäß (yanda) zu bannen. Die Reinigungs- und Aufladungszeremonie bei der Amtseinführung vor kleiner Öffentlichkeit folgte. Die Figuren waren dann bis auf die dramatischen Momente ihres Einsatzes vor der Welt in der Hütte verborgen, steckten zu ihrem Schutz in Tontöpfen. Ein ästhetisches Urteil war unter diesen Umständen von niemandem zu erwarten, auch nicht seitens der Kollegen. Wünsche bei der Bestellung betrafen den Typ, kaum die ästhetischen Qualitäten. Umgeben von hunderten solcher Figuren, die in Klostermagazinen und seit den fünfziger Jahren im Museum Tervuren aufbewahrt wurden, gelang es Burssens nicht, so etwas wie Lokalstile innerhalb des Verbreitungsgebiets der Sekte auszumachen – ‚Nous constatons plutôt que les diverses variantes de style se croisent’ 223) – auch formale Bezüge zur renommierten Alltagsschnitzerei der Azande sieht er nicht unbedingt. Die Gestaltung innerhalb der wenigen ikonographischen Vorgaben war also individueller Begabung und freiem Ermessen überlassen. Das gab äußeren Einflüssen, mit denen der Schnitzer in Kontakt kam, eine Chance. Ich glaube bereits Spuren davon entdeckt zu haben.

Aus Burssens Statistik (für die Holzfiguren):

3. Höhe zwischen 10 und 45 cm, im Durchschnitt 20cm.

4. Schematische Darstellung – manchmal ‚délibérémment schematique’, oft aber auch ’d’une qualité inférieure’: 60% ohne Arme, 13% ohne Beine, 70% ohne Geschlecht (sie würden von den Informanten als weiblich gesehen).

5. Häufig ein hypertropher Nabel in Zylinderform.

Nachdenken über die Geheimnisse fremder Heimaten

Ich bemerke, wie mein Ton nicht den großen Ernst erreicht, der die Verwalter und Verwender solcher Figuren erwartet hätten. Ich vermag das aber nicht zu ändern. Das hat verschiedene Gründe. Einmal die zeitliche, räumliche und geistige Entfernung zu diesen Menschen und ihrem Kult, dann die Spannung zwischen lokalen Geheimnissen und ihrem allzu ‚typischen’ Charakter, den die schematisierende Darstellung des Wissenschaftlers und jedes weitere Hintergrundswissen des Lesers, auch seine generelle Sicht der Welt, unvermeidlich evozieren.

In solcher Stimmung hat Vilém Flusser sich über alle möglichen ‚Geheimnisse’ diverser menschlicher ‚Heimaten’ lustig gemacht, aber auch ein Modell des globalisierten Menschen in den Metropolen entworfen: „Der Migrant, dieser Mensch der heranrückenden heimatlosen Zukunft, schleppt zwar Brocken der Geheimnisse aller jener Heimaten in seinem Unterbewusstsein mit, die er durchlaufen hat, aber er ist in keinem derartigen Geheimnis verankert. Er ist in diesem Sinne ein geheimnisloses Wesen.“ („Wohnung beziehen in der Heimatlosigkeit“, in: Von der Freiheit des Migranten, div. Aufl. S.30)

Nicht einmal das authentische Objekt kann meine ironische Sichtweise auf die Dauer bremsen. Das ist keine Geringschätzung, sondern die mir heute mögliche Form der Wertschätzung. Selbstironie gehört dazu. Die beginnt mit der Unterstellung ‚authentisch’. Ich sehe die schöne glänzende Patina in warmem Schwarz und suche unwillkürlich Spuren der angekündigten ‚Kruste’. Eine einzige Abbildung solcher Patina ist kein Trost.

Als nächstes entblößt eine kleine Fehlstelle weißes Holz. Sakrales Holz? Wenn aber ein Kriterium dafür ist, dass Termiten mit besonders schmerzhaftem Biss den Baum bevorzugen? Bereits die Besteller mussten gehöriges Vertrauen aufbringen. Das schreibt auch Susan Preston Blier anlässlich der Bocio-Figuren der Fon.

Dass ein unregelmäßiges tiefes, aber kleines Loch den Nabel repräsentiert, liefert immerhin das Argument der Deinstallierung, der Außer-Dienst-Stellung.

Unter den von Burssens versuchten stilistischen Typisierungen repräsentiert eine Verwandte meiner Figur als erstes Beispiel den Typ I der Gruppe A (siehe II Abb. 36) – oder ist es doch eher Typ III ( siehe: Abb.58 und 59)? Und dann fehlen die so dekorativen Gehänge an Ohrringen und Ketten! Es gibt nicht einmal Löcher dafür! – Wie war das noch mit der individuellen Gestaltungsfreiheit?

Unter dem mir wichtigsten Aspekt steht die Figur für mich außer Zweifel: Sie ist ‚délibérément schematique’, bewusst schematisch in gelungener Vereinfachung, mit einem von allen Seiten ausdrucksvollen Kopf. Vom Kopf her begann der Schnitzer seine Arbeit an der Yanda, schreibt Burssens! Die Figur ist aber generell wohlproportioniert, sie steht frei, strahlt von Kopf bis Fuß jugendliche Kraft aus und beherrscht diskret ihre Umgebung.

Stilistische Vergleiche

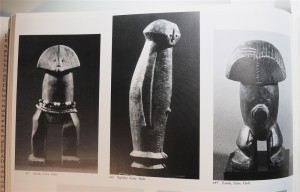

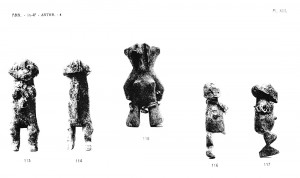

Die Kunst des schwarzen Afrika (Kerchache/ Paudrat, dt. bei Herder 1989) zeigt auf den Abb. nos. 647-49 (Azande 22, Nbaka 40, Azande 17cm) Yanda-Figuren; die rechte gehört(e) dem renommierten Kunstethnologen („100 Peoples of Zaire and their Sculpture“ 1987) M.Félix.

Die Kunst des schwarzen Afrika (Kerchache/ Paudrat, dt. bei Herder 1989) zeigt auf den Abb. nos. 647-49 (Azande 22, Nbaka 40, Azande 17cm) Yanda-Figuren; die rechte gehört(e) dem renommierten Kunstethnologen („100 Peoples of Zaire and their Sculpture“ 1987) M.Félix.

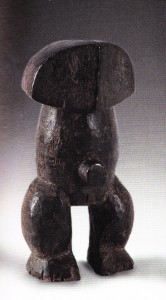

Bordeaux 2011, cat. 177, 23 cm, Collection Verbeemen

Bordeaux 2011, cat. 177, 23 cm, Collection Verbeemen

‚Yanda‘ – Zur Verwendung gibt es im Katalog des Musée d’Aquitaine keine neuen Informationen. Die Figuren sind stilistisch eng verwandt. So haben sie beide ganz kleine Augenlöcher, in denen Glasperlen gesteckt hatten, die Patina dieser Figur zeigt mehr über ihre Entstehung als die meiner Yanda. Ob der Nabel aufgesteckt oder aus dem Holz herausgearbeitet worden ist? ( 2.1.15)

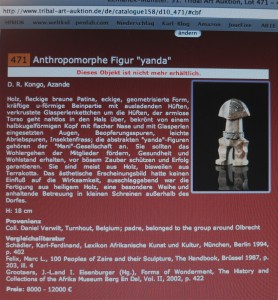

Hammerpreise und andere Fragen

Meine Frage trotz Eleganz, zu vermutendem Alter und Provenienz der Figur: Ist diese Schätzung (8000-12000 €) realistisch gewesen?

Diese Frage beantwortet sich indirekt durch einen wirklich extremen erzielten ‚Hammerpreis‘ 2013 bei Sotheby’s für lot 89: 23.750 €. Die Besonderheit dieser Figur von 14,5 cm Höhe? Zwischen 1925 und 1940 von den Pères Croisières im Vikariat Bondo gesammelt und in Burssens Tf. XIII, no.113-14 abgedruckt. Trotz der schlechten Bildqualität sind Brüste und ein hochschwangerer Bauch zu erkennen. Burssens formuliert (t.I,p.191): ‚weibliche (?) Figur mit großen Augen‘. In der ‚Katalognotiz‘ von Sotheby’s spricht man von der packenden Art, die Kraft des Schutzgeistes auszudrücken und von der ‚inventivité ‚ des Schnitzers. Zur förmlichen Modernität eines neu erfundenen Naturalismus geselle sich hier das sehr hohe Alter der Skulptur, wobei die tiefe Patina zahlreiche Herausforderungen bezeuge, denen sie ausgesetzt gewesen sei. – Also, wer sagt noch, dass Händler keine Poeten sein können!

Ich bin einfach baff erstaunt: Hätten Sie einen solchen Preis für ein ästhetisch schäbiges, als weiblich knubbeliges eher untypisches Püppchen mit hässlicher Patina – Schauen Sie sich über den Link die Farbaufnahme von Sotheby’s an! – erwartet, das nicht einmal aus der stlistisch engeren Umgebung heraussticht – im Gegenteil? Und eine solche Hymne bei Sotheby’s?

Der Sachbearbeiter muss Burssens falsch verstanden haben. Die ‚Erfindungsgabe‘ (inventitivité) betrifft im Text explizit nicht die Ästhetik, sondern alle die geheimen Kniffe, die dem Fetisch zur Wirksamkeit verhelfen sollen.

Der Salto vom typischen ‚Werk‘ eines afrikanischen Gelegenheitsschnitzers zu einem im Westen trendigen ‚Naturalismus‘ und zurück zu afrikanischen künstlerischen Traditionen – worauf der Hinweis auf das (überbetonte) ‚Alter‘ wohl zielt – dieser Salto kann nicht das Fehlen künstlerischer Qualität nicht kaschieren. Es ist dem Stück natürlich nicht zum Vorwurf zu machen, aber für solche Rhetorik ist es nicht gemacht. – Die ganze Story hinter diesem Versteigerungs-Los 89 wäre sicher interessant.

Recherchen im Raum der Klassischen Moderne

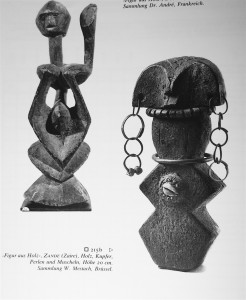

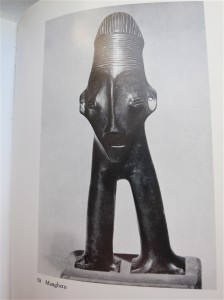

‚Primitivismus‘ (William Rubin*, Prestel, dt. 1984) – Rubin schreibt, dass die erste Azande-Figur bereits 1900 im Musée de l’Homme auftauchte, aber erst 1938 in Publikationen auftauchte (S.180). Er bringt zwei Abb. 200 und 215b (hier abgebildet) (26/20cm) abstrakterer Typen.

Abb. 215b – Ohne erkennbaren präzisen Bezug im Text!

Abb. 215b – Ohne erkennbaren präzisen Bezug im Text!

Über die Inspirationsquelle sagt der Text nichts.

Über die Inspirationsquelle sagt der Text nichts.

Horst Antes ist zwar nicht aufgeführt, aber hat sich wohl anderswo inspirieren lassen. In einem Beitrag der Darmstädter Secession sind Einflüsse von indianischen Katchina-Puppen und aus Niugini genannt. Das besagt nicht viel, denn da existiert seit 1919 Carl Einsteins Kultbuch ‚Negerkunst‘. Für meinen Lehrer Fritz Wiegmann waren Antes’ Kopffüßler aus kommerziellem Kalkül geboren und schon deshalb ärgerlich.

Ich finde die Figur der Zande bei Einstein viel reicher an Valeurs. Das Museum für Völkerkunde, Wien hat 1969 in einem Katalog unter der Nr. 312 ein ‚Kopffüßlerfigürchen‘ (16,5 cm) der Mangbetu publiziert, ‚früher Slg. Einstein‘, Die Mangbetu sind direkte Nachbarn der Azande. Und das ‚fast schwarze, sehr sorgfältig polierte Stück‘ erfüllt die Kriterien einer Yanda-Figur der Mani-Gesellschaft! Auch abgesehen von der typischen Schädeldeformation wirkt die Figur jedoch professionell und äußerst exzentrisch. Man wünschte, auch die Kehrseite zu sehen.

Pingback: Streit über afrikanische Kunst – dank Kommentarfunktion | Detlev von Graeve

Pingback: „Luba Twins“ – Sechs Paare und ein Single im Labyrinth der Recherche | Detlev von Graeve