10. Januar bis 18. Mai 2020

EIN ARTE-FEATURE UNTERNIMMT DIE ‘DEKOLONIALISIERUNG’ DES MUSEUMS IN TERVUREN

Das Tervuren-Museum wurde Ende 2018 nach fünfjährigem Umbau eröffnet. Es war offensichtlich, dass es unter feindlicher Beobachtung stand und den Erfolg seines „Reinigungsprozesses“ nachweisen musste.

Im Oktober 2019 sah ich dann einstündiges Feature, das vom belgischen Fernsehen für ARTE produziert wurde: „Totems und Tabus – Belgiens Kolonialmuseum“. Wer immer das neue Tervuren repräsentieren durfte, demonstrierte eine austarierte neue Eintracht – nicht nur von Flämisch und Wallonisch, um den Werbeeffekt nicht zu untergraben. Ich konnte meinen ersten Eindruck nicht verifizieren, da der Film schnell aus der ARTE-Medienbibliothek verschwand und ich nur ein paar Screenshots aufnehmen konnte.

Als wichtig ist mir jedoch die Äußerung eines Forschers im Gedächtnis geblieben. Am Beispiel eines Gemäldes von Hieronimus Bosch in Prado erinnerte er die Öffentlichkeit daran, dass „die koloniale und postkoloniale Geschichte eines Objekts auch zu seiner Geschichte gehört „.

Seit der Wiedereröffnung haben sich die intellektuellen Positionen zur kolonialen Vergangenheit Belgiens verschärft, soweit ich das über das Internet beurteilen kann. Ich bin froh, dass mich niemand gebeten hat, Partei zu ergreifen, kann jedoch zwei pathetisch tremolierende Präsentationen „heiliger gestohlener“ Objekte im Film nicht stillschweigend übergehen, da meiner Meinung nach deren Bedeutung und die Umstände ihrer Verbringung nach Belgien verzerrt werden.

Delcommune vs. Boma King

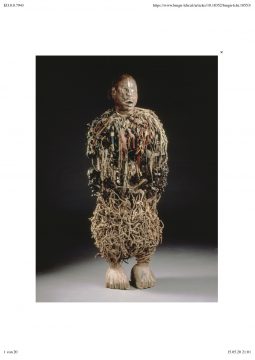

Ein Jahr vorher hatte ich Maarten Couttenier’s detaillierten Bericht „EO.0.0.7943“ (LINK) über seine Recherchen zum großen Nkisi (Fetisch) aus Boma gelesen und ihn auf Deutsch in kräftigen Worten nacherzählt, also kurz und voller Action (LINK).

Der Vorwurf „Raub sakraler Objekte“ wird neuerdings von Intellektuellen „mit einem mehr humanistischen als anthropologischen Begriff von Religion“ (Léon Siroto) schnell erhoben. Im deutschen Sprachraum vermute ich darin eine rhetorische Strategie, denn „sakral“ wird als ominöses Fremdwort gewöhnlich mit „heilig“ gleichgesetzt und teilt dessen positive Färbung. Ein Katholik mag „Heilige“ verehren, darf aber auch ihrer Freundlichkeit vertrauen, da gibt es keine Ambivalenz. Im Film scheint der afrikanische Experte beim Fetisch von Boma ähnlich zu argumentieren, wenn er einseitig den „Schutz der Gemeinschaft“ betont. Steckt darin der Einfluss „christlicher Erziehung“? So wie bei Achille Mbembe, der 1992 den Einfluss der katholischen Schule in Yaundé auf sein Denken eingeräumt hat? ( FAZ 9.5.2020, S.9: „Israel, les Juifs et Nous“)

Fetische sind in Afrika zumindestens ambivalent, denn ihr Potential zum Schadenszauber liegt offen zutage. Vermittelt durch „Schadenzauberer“ kann letztlich jeder Zahlungsfähige einen Fetisch tätig werden lassen (Preston-Blier,LINK ; Strother (LINK).

Wahrscheinlich ist erbitterter Streit um „Werte“ beim Thema „sakral“ wirklich unvermeidlich.

Der erste Fall eines Fetischs aus Boma:

Die Faktoreien genossen damals übrigens noch nicht den Schutz einer Kolonialmacht. Die neun „Könige von Goma“ an der Mündung des Kongo waren ihre Handelspartner und hielten sie erfolgreich vom Landesinneren fern. Als Dürre und eine verheerende Hungersnot 1878 schätzungsweise ein Viertel der Bevölkerung dahinrafften und die Wohlhabenden verarmen ließen, erhöhten die ‚Könige von Boma‘ vertragswidrig ihren Zoll auf Exporte. In ihrer Verzweiflung besteuerten sie den Handel aber so hoch, dass er dann völlig verschwand, schreibt MacGaffey („Schlussphase“ im Link).

Eine militärische Konfrontation gewannen die Faktoreien Ende des Jahres. Dabei erbeutete der Faktorist A. Delcommune mit seinen fünfzehn (!) afrikanischen Söldnern im Wildweststil den ‘War Fetish” eines der neun Boma-Könige. Maarten Couttenier erfährt aus Delcommunes Aufzeichnungen etwas über die Umstände des Besitzerwechsels und über den Geldwert des Fetischs. Der belgische Händler benutzte von da an dessen Abschreckungseffekt zum Schutz seines Warenlagers vor Dieben. Warum sollte er diese kostenlose ‚Versicherungspolice’ wieder aus der Hand geben? Keiner der afrikanischen „Könige“ in Goma hätte dies ohne eine profitable Vereinbarung getan. Und wenn heute nach 140 Jahren der Enkel des unglücklichen Königs erklärt, dass seine Familie den Fetisch brauche und zurück fordere, geht es wahrscheinlich wieder um eine Einnahmequelle.

Groß und mit diesen Lappen umwickelt, ist die Figur wirklich beeindruckend. Doch anders als Pater Couturier (LINK) möchte ich diesen Fetisch nicht als „Kunst“ in europäischer Bedeutung sehen, auch wenn sein ästhetischer Aspekt zweifellos für seine Wirkung relevant war. Wyatt MacGaffey weist auf die im Grunde triviale anthropologische Konstante hin, dass fast immer alle Sinne an der Wirkung eines Objekts beteiligt sind (LINK). Oder aus anderer Perspektive beleuchtet: Den Mächtigen sind alle Mittel recht. Im Film fiel mir die natürlich unkommentierte Szene auf, in der der Diktator Mobutu sich wie ein traditioneller Herrscher auf einem viel zu großen Thron räkelte. (Darf man einem afrikanischen Diktator von vorneherein ein persönliches koloniales Trauma absprechen?)

Groß und mit diesen Lappen umwickelt, ist die Figur wirklich beeindruckend. Doch anders als Pater Couturier (LINK) möchte ich diesen Fetisch nicht als „Kunst“ in europäischer Bedeutung sehen, auch wenn sein ästhetischer Aspekt zweifellos für seine Wirkung relevant war. Wyatt MacGaffey weist auf die im Grunde triviale anthropologische Konstante hin, dass fast immer alle Sinne an der Wirkung eines Objekts beteiligt sind (LINK). Oder aus anderer Perspektive beleuchtet: Den Mächtigen sind alle Mittel recht. Im Film fiel mir die natürlich unkommentierte Szene auf, in der der Diktator Mobutu sich wie ein traditioneller Herrscher auf einem viel zu großen Thron räkelte. (Darf man einem afrikanischen Diktator von vorneherein ein persönliches koloniales Trauma absprechen?)

Storms vs. Lusinga

Zum zweiten Objekt entdecke ich eine Monographie von Allan F. Roberts, eines Experten an der UCLA, Kalifornien, für Geschichte und Kunst des östlichen Kongo: “A Dance of Assassins – Performing Early Colonial Hegemony in the Congo” (Indiana University Press 2013). Er führt uns an die Ufer des Tanganjika-Sees in die 1880er Jahre, zur Konfrontation zweier Abenteurer. Sie begegneten einander auf Augenhöhe, wie man heute gern sagt. Nicht umsonst heißt die Studie „Tanz der Mörder“.

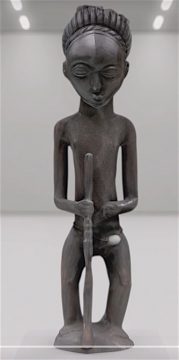

Der eine , Lusinga, war ein Häuptling unter den Tabwa und Chef einer marodierenden Privatarmee von Glücksrittern am Tanganjika-See. Er trieb mit den Sansibari Sklavenhandel und terrorisierte ‚fremde‘ Dörfer der Umgebung. Seine – selbstverständlich magische – große Holzfigur war sichtbarer Ausweis „legitimer“ Herrschaft.

Der andere, Leutnant Storms, war als inoffizieller Agent König Leopolds am Tanganyika-See auf sich gestellt. Auch er unterhielt eine kleine Privatarmee. Eine gezielte Kränkung durch den einheimischen Gegenspieler wollte er nicht hinnehmen. Seine afrikanischen Söldner brachten ihm dessen Kopf – und die Kraft-Figur. Sie mussten mit dem ‚König‘ verschwinden, damit dessen Familie mit ihr nicht den Herrschaftsanspruch erneuern konnte. Wegen eines Arrangements zwischen Morton Stanley mit dem mächtigen ostafrikanischen Handelsherrn Tippu Tip (LINK) wurde Storms für Leopold überflüssig und kehrte ergebnislos nach Belgien zurück.

Die Figur beeindruckte Storms nicht nur als Trophäe, sonst hätte sie nicht über dreißig Jahre einen Ehrenplatz im heimischen Salon erhalten. Erst seine Witwe übergab sie dem Kolonialmuseum in Tervuren.

Damit verschiebt sich für mich die moralische Frage, ohne dass sie ihre Schärfe verlieren würde, aber sie wird komplexer und kommt im Unterschied zur reinen Opferperspektive der vermutlichen Realität nähert: Die belgischen, französischen und deutschen ‚Pioniere‘ der Kolonialeroberung bedienten sich ‚landesüblicher‘ Methoden einheimischer Gewaltherrscher oder Milizenchefs.

-

Eins begreife ich nicht: Warum soll dieses Schnitzwerk für Europäer ‚das bedeutendste afrikanische Kunstwerk in Tervuren‘ sein, wie im Film aus dem Off behauptet wird? „Eher teigig“ würde ich sagen, die Füße, die Gestalt, und kein ehrwürdiges Gesicht, wie man es von Ahnenstatuen der Tabwa kennt.

Allen F. Roberts ging den historischen Diskursen beider Seiten nach, mit einem Quentchen Humor, und machte Erfahrungen mit dem, wie man hier und dort ‘historische Wahrheit’ versteht.

Die Internet-Plattform „Jstor.com“ bietet überraschenderweise barrierefrei die Kapitelanfänge des Buchs (LINK), die einen gewissen Einblick vermitteln, der aber erschwert wird durch die Wiederholung der Themen aus verschiedenen Blickwinkeln. Ich arbeite gelegentlich noch an Zusammenfassungen, etwa, was die traditionelle afrikanische Rhetorik angeht oder Storms‘ säkularen ‚Hausaltar‘.