Upload 7.April, Version francaise (darunter angefügt) 2.Mai 2020

Was kann aus dieser zwiespältigen historischen Figur Himmelheber in einer durch „Kolonialismus“-Debatten bestimmten Zeit noch werden?

Die Frage bildete wohl den unausgesprochenen Hintergrund des Ausstellungsprojekts „Fiktion Kongo – Kunstwelten zwischen Geschichte und Gegenwart“ im Museum Rietberg in Zürich von November 2019 bis März 2020 (Katalog CHF 49.-)

Für Himmelhebers Aufenthalt 1938/1939 in Belgisch-Kongo würde ich zunächst die im Katalog gewählte Reihenfolge umdrehen: statt „Forschen, Fotografieren, Kunst erwerben“ richtiger: ‚Kunst erwerben, Fotografieren*, Forschen’ – was immer „Forschen“ in diesem Kontext heißen konnte.

* Nachtrag 22.10.21. Der „Duala“-Beitrag (7) über einen Großdeal der Firma J.F.G Umlauff erhöhten Feldfotos bereits zur Jahrhundertwende den Handelswert der exotischen Ware.

Neben der Präsentation der von Himmelhebers Erben gestifteten Objekte beleuchten Ausstellung und Katalog die Aspekte seiner Reise, der Erwerbungen und seines Fotografierens im kolonialen Kongo. Ein dritter Schwerpunkt besteht darin, dies alles von modernen Kongolesen wiederum künstlerisch reflektieren zu lassen und darüber zu sprechen. Das Forschungsprojekt „Nachlass Hans Himmelheber“ selbst steht noch am Anfang.

*

Unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg war der junge Himmelheber hauptsächlich im Auftrag von prominenten Kunsthändlern in New York und Paris (Charles Ratton, LINK), aber auch für das Museum für Völkerkunde, Basel in Zentralafrika unterwegs. Im Katalog „Fiktion Kongo“ hat man das nüchtern kommerzielle Unternehmen des Newcomers zu einem schwergewichtigen und bunten Kunstbuch aufbereitet, bedauerlicherweise mit äußerst gebremster Abbildungsqualität.

Mir hat noch während der Lektüre des Katalogs eine Audiodatei der Webseite www.about-africa.de den Blick geschärft. Auf der Frühjahrstagung 2008 der ‚Vereinigung der Freunde Afrikanischer Kultur’ hat Bernhard Gardi Hans Himmelhebers Korrespondenz mit dem Museum der Kulturen Basel humorvoll referiert und kommentiert, wobei er immer wieder den befreundeten Kollegen Eberhard Fischer, Stiefsohn Himmelhebers, direkt ansprach. Die Tonaufzeichnung wird fünfzig Minuten lang nicht langweilig, denn die Sprache der Söhne berühmter Väter erzeugt viel größere Nähe als die wissenschaftlich neutralisierte Sprache, welche die Generation der Enkel sich angewöhnen muss. (LINK, auch zum Manuskript)

Was die Objekte angeht, war Hans Himmelheber eine Elster

Hans Himmelheber fand im Kongo kurz vor dem Krieg einen reich gedeckten Gabentisch vor. „Und so kamen von morgens bis abends die schönsten Sachen an“ (Zitat 39) Die in jenen Jahren ‚endlich’ konsolidierte Kolonialverwaltung hatte ein reiches Angebot geschaffen mit der landesweiten Belastung der längst verarmten Landbevölkerung durch die Kopfsteuer, sofern nicht direkter Druck und andere Gründe ins Spiel kamen. „Als Kunsthändler steht Himmelheber außerhalb“ des Geschehens, schreibt Sinzo Aanza. Wenn er vom „Ende der Unterwerfung unter die traditionelle Macht“ spricht, deren „Macht- und Schutzfiguren ….von heute auf morgen als Ramsch galten“ (223) denke ich, der Kongolese und politische Künstler übertreibt hier die Effekte der Säkularisierung bewusst.

Wenig wert war die Versicherung Himmelhebers, das „Alter“ der Objekte sei ihm „nicht das Wichtigste“ gewesen. Denn er spricht auch von hinhaltendem Widerstand widerspenstiger Besitzer gewünschter Objekte (46-47), und dass er – immer unter Zeitdruck arbeitend – darüber verärgert war. Hinter ihm warteten bereits Konkurrenten (47-48). Nicht einmal zum Feilschen konnte oder wollte er sich auf die Menschen in der erzwungenen Rolle von Verkäufern einlassen. Selber ein Agent des Kunstkapitals, engagierte er Unteragenten, um rasch zu Schnäppchen zu kommen, Dolmetscher sowieso. (43) Die Autorin des Beitrags – Michaela Oberhofer – lässt uns darüber nicht im Unklaren:

„Mitte März (1938) schickte Hans Himmelheber laut Tagebuch 1736 Objekte verpackt in 18 große Kisten ….. Richtung Europa. Obwohl in seinen Notizen später nicht mehr aufgelistet, ist davon auszugehen, dass Himmelheber im Kongo während etwas mehr als einem Jahr mindestens 2500 bis 3000 Artfakte für sich und seine Auftraggeber erwarb. Da sich sein Aufenthalt länger als geplant hinzog, geriet er immer wieder in Geldnot und bat seine Auftraggeber brieflich um Vorschuss. Diese hatten hohe Erwartungen an ihn und setzten ihn auch mit deutlichen Worten unter Druck. … Charles Ratton etwa …“ (39)

Wird die Enttäuschung gemildert durch bisher unveröffentlichte Fotos des begabten Fotografen?

Zwei Editionen aus Basel („Baule“, „Kongo 1938/39“) hatten entsprechende Erwartungen geweckt.

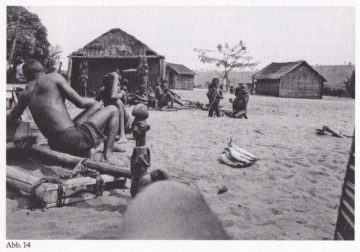

Sicher nicht mit schrägen Fotos wie “Die Kraftfigur wird herangetragen“ (S.93 und 222)? Sie sollte wohl den naheliegenden Verdacht heimlichen Wegschaffens widerlegen. Und damit auch die Kunden in Europa und Amerika entlasten. Ich weiß nicht: Ist es die arrangierte Perspektive vom Autodach oder eine groteske Situation, die „betroffen“ macht, ausdrücklich den Künstler Sinzo Aanza (223).

Sicher nicht mit schrägen Fotos wie “Die Kraftfigur wird herangetragen“ (S.93 und 222)? Sie sollte wohl den naheliegenden Verdacht heimlichen Wegschaffens widerlegen. Und damit auch die Kunden in Europa und Amerika entlasten. Ich weiß nicht: Ist es die arrangierte Perspektive vom Autodach oder eine groteske Situation, die „betroffen“ macht, ausdrücklich den Künstler Sinzo Aanza (223).

Zwei Fotos von gesammelten Objekten erinnern nicht nur ästhetisch an die Inszenierung einer ‚feudalen’ Jagdstrecke. In diesem Fall wollte Himmelheber den zuständigen Kolonialbehörden einen Überblick erlauben, damit sie dem deutschen Staatsbürger im Jahr 1939 – vielleicht unter Auflagen – die Ausfuhrerlaubnis erteilten. Überwindung oder Umgehung von Zollkontrollen sind ja seit einem Jahrhundert die Hauptprobleme des Kulturexports aus Afrika.

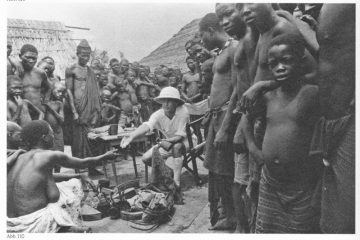

Auch eine kolonial-patriarchalische Selbstinszenierung Himmelhebers als Erwerber haben die Herausgeberinnen dankenswerterweise einbezogen unter dem Titel: „Die Chefin, die Kunst und die Fotografie“ (91, Abb. 110): Ich zeige nur ein Foto, aber die angeblich selbstbewusste Verkäuferin in der gestellten Szene wird bezeichnenderweise mit einer Münze abgefunden.

Auch eine kolonial-patriarchalische Selbstinszenierung Himmelhebers als Erwerber haben die Herausgeberinnen dankenswerterweise einbezogen unter dem Titel: „Die Chefin, die Kunst und die Fotografie“ (91, Abb. 110): Ich zeige nur ein Foto, aber die angeblich selbstbewusste Verkäuferin in der gestellten Szene wird bezeichnenderweise mit einer Münze abgefunden.

Und die Spielereien mit abstrakten Formen im Tipoy (Abb. 42, 43) ? Derartige ‚Kunst‘ hat jeder von uns schon irgendwann im Urlaub gemacht.

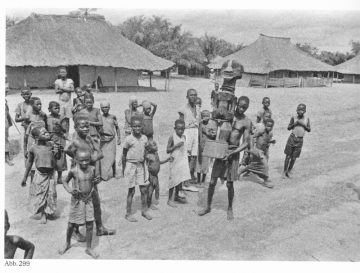

Wie der Fremde halbnackt mit erworbener Kraftfigur (Yaka) eine ‚Beach‘-Idylle auf einem afrikanischen Dorfplatz 1938 abgab, wird für die Dorfbewohner wieder eine für ‚Weiße‘ typische Missachtung guter Sitten gewesen sein (Abb. 14).

Wie der Fremde halbnackt mit erworbener Kraftfigur (Yaka) eine ‚Beach‘-Idylle auf einem afrikanischen Dorfplatz 1938 abgab, wird für die Dorfbewohner wieder eine für ‚Weiße‘ typische Missachtung guter Sitten gewesen sein (Abb. 14).

Wenn Sie im Katalog (S.166 ff.) zum Kapitel „Sapeurs damals und heute in der Fotografie“ kommen, fällt Ihnen vielleicht auf, wie würdevoll ein Chief damals seine (v)erdiente ‚Uniform‘ trug (Abb. 224). Auch der belgische Geistliche (Abb. 114) vor Himmelhebers havariertem Chevrolet war korrekt gekleidet. Erst die von Yves Sambu in den Armenvierteln von Kinshasa inszenierten modernen Sapeurs LINK, S.172) changieren in meinen Augen zwischen exzentrischem Spektakel und scharfer politischer Karikatur. Warum auch immer, ich mag diese Gegenüberstellung nicht, noch weniger, wenn ich mir die „schweizer Sapeurs“ im Video anschaue: 29.2.20 (LINK) Das ganze Thema finde ich sozusagen ‚halbseiden‘. (Beitrag folgt.LINK)

Das Beispiel „Auto und Kunst“

Obwohl der Katalog die Verwendung des „Tipoy“, der Sänfte, hervorhebt – mit einem ‚Geschmäckle’ von feudalen Verhältnissen – ist im Grunde der „Chevrolet“ das Super-Tipoy.

Denn hier treten zur traditionellen Bedeutung von Herrschaft die Träume der Einheimischen von Moderne, von Luxus, Bequemlichkeit und Mobilität hinzu ( Lit.: Jan Bart et al.: The Speed of Change – Motor Vehicles and People in Afrika 1890-2000). Physische Plackerei war auch mit dem „Chevrolet“, dem Autotransport, verbunden, sogar in verstärktem Maß: Nicht nur Straßen mussten in Zwangsarbeit gebaut und erhalten werden, auch häufige Havarien, wie die auf Abb.114 dokumentierte, führten zu schlecht oder nicht bezahlten Arbeitseinsätzen.

Schnappschüsse von Einheimischen im Rahmen des Autofensters, ohne auszusteigen, markieren soziale Distanz. Erst recht, wenn wir die Besonderheiten dieses Genres berücksichtigen, also wer in diesem Rahmen alles aufzutauchen pflegt: Bettler, fliegende Händler, Straßenhuren …. und in der Gegenrichtung: die Mächtigen, Popstars, Promis….

Die Inszenierung eines Luluwa-Hocker-Ahnen auf dem Autodach (Abb. 104)

oder hier einer Pende-Kraftfigur auf der Kühlerhaube (< Abb.103) mit einem jungen Mann, der Trauer oder Nachdenklichkeit ausstrahlt, das wirkt auf der Symbol-Ebene frivol. Hier geht es nicht um ‚neutrale’ Stellflächen, die man etwa in beengten Lagern oder auf Flohmärkten kaum findet.

Und so wirkt auf mich auch die Pende-Maskengestalt, die zusammen mit drei Freunden durch die  offene Wagentür ins Innere blickt. Die übliche Schwermut dieses Maskengesichts reizte den Fotografen offensichtlich in ihrem Kontext von Unterwerfung, Abschied und Entführung. So etwas kennen wir aus dem Repertoire engagierter Kriegsfotografen. Bloß war hier der Fotograf selber der Täter, wenn nicht Käufer und Entführer dieser Maske, so in einem gleich gelagerten Fall (Abb.101, Sammlungsobjekt).

offene Wagentür ins Innere blickt. Die übliche Schwermut dieses Maskengesichts reizte den Fotografen offensichtlich in ihrem Kontext von Unterwerfung, Abschied und Entführung. So etwas kennen wir aus dem Repertoire engagierter Kriegsfotografen. Bloß war hier der Fotograf selber der Täter, wenn nicht Käufer und Entführer dieser Maske, so in einem gleich gelagerten Fall (Abb.101, Sammlungsobjekt).

„Der Chevrolet im Graben, die Figur im Fokus“ (94, Abb. 114): Die oben erwähnte ‚große Kraftfigur’, die ehemalige Schutzfigur eines ganzen Dorfes, wird anlässlich einer Autopanne als Trophäe mitten auf die Piste gestellt, so wie ihre Vorgänger als Postkartenmotive um die Jahrhundertwende vor die Hütten.

In Himmelhebers Tagebüchern vermute ich noch Hinweise auf Himmelhebers Eigenwahrnehmung als Fotograf; das einzige Faksimile im Katalog macht wenig Hoffnung. Die Kuratorin Nanina Gujer behandelt vor allem die seinen Stil prägenden Vorbilder, vor allem „Bildreportagen über fremde Völker“ in zeitgenössischen illustrierten Zeitschriften. (58)

Hans Himmelhebers wissenschaftliche Leistungen 1938/39 bestanden in Erwerb, Reise-Notizen und Bilddokumentation. Sein persönlicher Hintergrund (Banklehre) und seine jugendliche Energie bei der Entwicklung des ungewöhnlichen Geschäftsfeldes lassen auch nichts anderes erwarten. Der große Druck, dem er als Freelancer in den Händen ausgebuffter, vernetzter oder institutionell abgesicherter Geschäftspartner ausgesetzt war, kann Verständnis und Sympathien für ihn wecken. Doch wird das in einem ‚postkolonial‘ aufgeladenen geistigen Klima zählen? Ohne Vermittlungsstrategien funktioniert das nicht.

Junge Künstler aus dem Kongo und der Diaspora (in der Schweiz) haben an Ausstellung und Beiprogramm mitgewirkt. Geben sie uns Europäern damit zu verstehen: Auf ihn kommt es gar nicht mehr an? – Was denn sonst? Denn diese Leute haben eigene Geschäftsinteressen, etwa die „Schweizer sapeurs“ (LINK), man sehe nur ins Internet. Das ist aber ein eigenes Thema.

Im Kongo hat die Kunsthistorikerin Sandrine Colard beobachtet (Interview, 312), dass das Problem des „Kolonialismus“ dort ambivalent (wegen Mobutus authenticité-Kampagnen) und „in anderer Gestalt“ auftritt als unter den Migranten in Europa.

Ich finde: Man sollte den damals jungen Himmelheber zumindest nicht strenger beurteilen als seine durch ihren Kultstatus heute unangreifbaren Auftraggeber, die sich nicht einmal im Tipoy durchschütteln lassen mussten.

POSTSCIPTUM am 4. Juli 2020

Von den über die drei Beiträge informierten Kuratorinnen haben ich keine Rückmeldung. Warum? Wird nur noch mit strategisch Partnern geredet? Haben wir nicht gleichlaufende Interessen? Wer liest schon Kataloge? Ich finde: Jeder sachliche Kommentar ist besser als keiner.

Version en francais par l’auteur 2.5.2020

(……)

Pour le séjour de Himmelheber au Congo belge en 1938/1939, je voudrais d’abord inverser l’ordre sélectionné dans le catalogue: au lieu de „rechercher, photographier, acquérir de l’art“ plus correctement: „acquérir de l’art, photographier, rechercher“ – tout ce que „rechercher“ pourrait signifier dans ce contexte .

Outre la présentation des objets offerts par la famille de Himmelheber, l’exposition et le catalogue mettent en lumière des aspects de son parcours, de ses acquisitions et de sa photographie au Congo colonial. Un troisième objectif est de permettre à tout cela d’être discuté par les Congolais contemporains. Le projet de recherche „La succession de Hans Himmelheber“ lui-même est encore au début.

Immédiatement avant la Seconde Guerre mondiale, le jeune Himmelheber a été principalement contrôlé en Afrique centrale par d’éminents marchands d’art à New York et Paris (Charles Ratton, LINK), mais aussi le Musé d‘ Ethnologie de Bâle. L’operation commerciale a été transformée en «Fiction Congo», un livre d’art lourd et coloré, malheureusement avec une qualité d’image faible.

Un fichier audio du site www.about-africa.de m’a sensibilisé pour la lecture du catalogue. Lors de la conférence du printemps 2008 de l’Association des amis de la culture africaine, Bernhard Gardi a donné une conférence plein d’humour en commentant la correspondance de Hans Himmelheber avec le Musé d‘ Ethnologie de Bâle. Il s’adresse à plusieurs reprises directement à son ami Eberhard Fischer, beau-fils de Himmelheber. Pendant cinquante minutes l’enregistrement sonore ne devient jamais ennuyeux, car ces fils de pères célèbres créent une intimité. Le style scientifiquement neutralisée à laquelle la génération des petits-enfants doit s’habituer n’y arrive pas . (LIEN, également au manuscrit de Bernard Gardi)

En ce qui concerne les objets, Hans Himmelheber était une « pie »

Hans Himmelheber a trouvé au Congo une table cadeau richement dressée. «Et donc les plus belles choses sont arrivées du matin au soir» (citation 39) L’administration coloniale, qui s’était consolidée les années trente, avait créé une situation favorable pour des acquéreurs, dans une population rurale appauvrie par la taxe et autres moyens. „En tant que marchand d’art, Himmelheber est en dehors de l’action“, écrit le congolais Sinzo Aanza. Il parle de la „fin de la soumission au pouvoir traditionnel“, dont „le pouvoir et les figures protectrices … étaient perçus comme des ordures du jour au lendemain“ (223). Je pense que l’artiste exagère délibérément ici.

L’assurance de Himmelheber que «l’âge» des objets n’était «pas la chose la plus importante» est une phrase négligeable. Parce qu’il parle également d’une résistance des propriétaires récalcitrants des objets désirés (46-47), et il était toujours bouleversé à ce sujet, travaillant sous la pression du temps. Des concurrents (47-48) attendaient déjà derrière lui. Il ne pouvait (ou ne voulait) même pas marchander avec des gens. En tant qu’agent, il a embauché des sous-agents pour obtenir rapidement de bonnes choses, avait des interprètes de toute façon. (43) L’auteur de l’article – Michaela Oberhofer – ne nous laisse pas dans le noir:

«À mi-mars (1938), selon son journal, Hans Himmelheber a envoyé 1736 objets emballés dans 18 grandes boîtes… en Europe. Bien que plus tard sans traces dans ses notes, on peut supposer que Himmelheber au Congo a acquis au moins 2500 à 3000 artefacts pour lui et ses clients sur une période d’un peu plus d’un an. Comme son séjour a duré plus longtemps que prévu, il a eu à plusieurs reprises besoin d’argent et a demandé par écrit à ses clients de lui verser une avance. Ils espéraient beaucoup de lui et l’ont mis sous pression avec des mots clairs. … Charles Ratton, par exemple… »(39)

La déception sera-t-elle atténuée par des photos inédites du talentueux photographe?

Deux éditions bâloises («Baule», «Kongo 1938/39») avaient suscité tels espoirs .

Certainement pas avec des photos étranges comme „La figurine de puissance est apportée“ (p.93 et 222). Voulait-il réjéter le soupçon évident de retrait secret ? Et ainsi laver également ses clients en Europe et en Amérique? Je ne sais pas: La photo était-elle arrangée – vue du toit de la voiture- ou documentait-elle une situation grotesque qui «consterne», comme le dit expressément l’artiste Sinzo Aanza (223)?

Deux photos dune collecte d’objets rappellent la mise en scène d’un parcours de chasse «féodal». Ici Himmelheber voulait donner aux autorités coloniales une vue d’ensemble pour avoir une licence d’exportation. Il était citoyen allemand en 1939 ! Surmonter ou contourner les contrôles douaniers est le principal problème d‘ exportation culturelle d’Afrique depuis un siècle.

Les éditeurs ont également gracieusement inclus une auto-portrait patriarchale de Himmelheber en tant qu’acheteur devant une vendeuse « fière »: „La patronne, l’art et la photographie“ (91, Fig. 110). De manière significative, elle est ‘indemnisée’ avec une pièce de monnaie.

Et les gadgets aux formes abstraites pris dans le tipoy (Fig.42, 43) ? Nous ont produit tous ce genre d’art à un moment donné en vacances.

L’étranger – à moitié nue avec une figure « fétiche » acquise à côté – transfert une idylle de «plage» sur une place de village Yaka. Un mépris pour les bonnes manières locales, typiques des «blancs» (Fig. 14). Si vous arrivez au chapitre «Sapeurs d’hier et d’aujourd’hui en photographie» du catalogue (p.166 et suiv.), vous remarquerez peut-être à quel point un chef portait gracieusement son «uniforme» à l’époque (fig. 224). Le pasteur belge (Fig. 114) devant la Chevrolet endommagée est habillé correctement également. Seuls les ‘sapeurs’ (LINK) modernes (p.172) mis en scène par Yves Sambu dans les quartiers pauvres de Kinshasa oscillent entre spectacle excentrique et caricature politique pointue. Quelle que soit la raison, je n’aime pas la juxtaposition.

„Voiture et Art“ par exemple

Bien que le catalogue souligne l’utilisation du «tipoy» et son «goût» féodale – la «Chevrolet» est fondamentalement le super-tipoy.

Parce qu’ici, les rêves des habitants – de modernité, luxe, du confort et de la mobilité – s’ajoutent au sens traditionnel de la domination (Voir: Jan Bart et al.: The Speed of Change – MotorVehicles and People in Africa 1890-2000). Naturellement, a corvée physique était également associée à la „Chevrolet“, dans une plus large mesure encore: les routes devaient être construites et entretenues dans le cadre du travail forcé, et des pannes fréquents, – tels que celui documenté sur la figure 114 – conduisaient à un travail médiocre ou non rémunéré .

Les photos des individus locaux sans sortir de la voiture marquent la distance sociale. Surtout si l’on prend en compte les particularités de ce genre: mendiants, marchands volants, putes de rue d’une côté…. et en sens inverse: les chefs, les ‘stars’ de la pop, les célébrités….

La mise en scène d’un ancêtre Luluwa sur le toit de la voiture (Fig.104) ou une figure de puissance Pende sur le capot du radiateur (< Fig.103) avec un jeune homme qui respire la tristesse ou la réflexion

Elle me semble frivole au niveau symbolique. Il ne s’agit pas de places de stationnement «neutres».

Comment la forme du masque Pende fonctionne pour moi, qui, avec trois amis, regarde à l’intérieur par la portière ouverte ? – La tristesse habituelle de ce visage de masque a évidemment séduit le photographe dans un contexte de soumission, de l’adieu et de l’enlèvement. Nous connaissons telles scènes du répertoire des photographes dévoués de guerre. Mais ici le photographe lui-même était le coupable, l’acheteur et le ravisseur de ce masque, au moins dans un cas similaire (Fig. 101, objet de la collection).

„La Chevrolet dans le fossé, la figure en focus“ (94, Fig. 114):

La „grande figure de puissance“ mentionnée ci-dessus, l’ancienne figure protectrice d’un village entier, pendant ‚une panne de voiture elle est placée sur la piste et photographiée comme une trophée, comparable aux motifs de cartes postales devant les cabanes au tournant du siècle.

Dans les journaux intimes des traces d’une vue plus sensible en tant que photographe ? Le seul fac-similé dans le catalogue donne peu d’espoir.

La conservatrice Nanina Gujer s’occupe principalement des modèles pour le style de Himmelheber. C’étaient notamment «les reportages d’images sur les étrangers» répandu dans les illustrés.

*

Les réalisations académiques de Hans Himmelheber en 1938/39 consistaient en l’acquisition, les notes de voyage et la documentation d’images. Sa carrière personnelle (apprentissage bancaire) et son énergie montrée dans ce secteur d’activité atypique peuvaient expliquer la conception ‘robuste’. Le stress auquel il était exposé par les partenaires commerciaux plus forts peut susciter sympathie pour ce jeune homme. Mais cela comptera-t-il dans un climat mental chargé de «postcolonial»? Cela ne fonctionne pas sans stratégies de médiation du Musée.

De jeunes artistes du Congo et de la diaspora (en Suisse) ont participé à l’exposition et au programme d’accompagnement. Une démonstration que le profiteur du colonialisme n’a plus d’importance? Ces personnes, n’ont ils/elles leurs propres intérêts de carrière? Pour les «sapeurs suisses», il faut voir l’Internet.

L’historienne de l’art Sandrine Colard a observé au Congo, (entretien, p.312) que le problème du «colonialisme» s’y pose de manière ambiguë – à cause des campagnes d’authenticité de Mobutu – et «sous une forme différente» que celle des migrants en Europe.

Mon opinion: Ne pas juger moralement ce jeune pousseur si ses clients sont ‚tabou‘ en raison de leur ‘statut de culte’. Ils n’étaient jamais secoués dans un tipoy de brousse !

MARCELARNO – AM 16.4.2020, 12.28

„Spannend, gut, klar, selbst für mich als Laien verständlich.

Ein paar wenige grammatikalische Verbesserungen sind leicht anzubringen – wenn der Artikel schon

weg ist, auch okay.

Ein wenig wirkt es auf mich, wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Es sei mir die Vermutung gestattet,dass es in diesem ganzen MuseumsBusiness auch um Rangordnungen geht. Für die Macher, die ihren claim abstecken wollen. Für die Erben nicht allein das Ansehen des Altvorderen, sondern auch hier mit dem Prestige Existenzsicherung. Ich könnte mir vorstellen, dass die Begeisterung über deinen Artikelaus einsichtigen egoistischen Motiven nicht ganz so groß sein könnte.

Selbst den guten Schwarzen bezweifelst du.Schlimmer Finger. Wenn ich jünger wäre, würde mich die Geschichte Himmelheber sogar reizen. Man müsste ihn natürlich ein wenig aufpeppen. Nach einer Liebesenttäuschung macht sich der junge Mann in den Kongo auf, um seine geldgierigen Scrooges zufrieden zu stellen. Wahrscheinlich hat er so einen Hemingway-Trip im Kopf, großer weißer Mann mit Tropenhelm tut etwas Geheimnisvolles. Er hübscht sein Geschäft auf, will sich stilisieren. Gute Schwarze, schlechte Schwarze. Die Belgier sind unangenehm, sie wollen niemanden, der ihnen das Geschäft kaputt macht. Der sinistre Missionar. Der Malaria-Schub. Die Krankenschwester. Der Fetisch. Langsame Heilung. Zurück nach Europa? Da droht der Krieg. Auf verlorenem Posten. Wird er sich nach der Gesundung läutern?

Na ich weiß nicht, kommt über Klischees nicht hinaus. Ich hab ja gesagt, wenn ich jung wäre.

Marcelarno“