DAS DUALA-PROJEKT – ZWEITE STAFFEL : Geschichte und Schicksal der Bootsmodelle und ihrer Sammler

Field Museum of Natural History — Jan Kleyman — Baron v.d. Heydt — J.F.G.Umlauff — Weltmarkt für Ethnographica

Vorwort

Die Geschichte meines Kanu-Modells ist Ihnen aus Blog zwei (LINK) bekannt. Ich habe noch einen Schnappschuss von der Übergabe anzubieten. Zur Legende des Verkäufers wird ganz am Schluss noch etwas anzumerken sein.

Auf der Spur der siebenundzwanzig Boote, die Leo Frobenius 1897 dokumentierte, hatten meine Anfragen in ganz Europa und den USA gute Resonanz und ich wusste erst einmal nicht, wie ich die über dreißig dokumentierten Modelle miteinander in Beziehung setzen und vergleichen sollte.

Inzwischen sind mir sogar drei weitere Bootsmodelle mit demselben schmückenden Bugaufsatz meines Bootsmodells begegnet. Zwei sind in amerikanischen Museen gelandet, eins auch bei einem modernen Privatsammler . Ich nahm mir vor, alle vier zusammen zu behandeln, aber schon die erste ‚Objektbiografie’ kommt anderswo an als geplant. Sie hat sich in eine Milieuschilderung verwandelt und schlägt einen Bogen vom Field-Museum of Natural History in Chicago über einen transatlantischen Deal aus zu zwei Großakteuren im Deutschen Reich: J.F.G. Umlauff in Hamburg und Baron von der Heydt. Und sie lässt sich nicht wirklich auf das betreffende Objekt fokussieren. – Auf vergleichende Betrachtungen müssen Sie noch warten.

Das Field Museum of Natural History in Chicago (LINK)

Das Field Museum of Natural History in Chicago wurde als Nachfolger des Publikumsmagneten World’s Columbian Exposition von 1892-93 geplant – der Weltausstellung zum 400. Jahr der „Entdeckung Amerikas“. Nach dem ersten Großspender, dem Kaufhauskönig Marshall Field, wurde es benannnt. Der erste (nur inoffizielle) Kurator für Anthropologie war Franz Boas, der Amerikas Anthropologie professionalisierte. Übrigens eine interessante deutsch-amerikanische Biografie! (LINK) Das Museum verfügt über bedeutende Sammlungen.

Ende Februar 2021 wies mich der angeschriebene Museumskurator auf ein imposantes Bootsmodell von weit über zwei Metern Länge hin (Zugangs-Karte A no. 1608). Er beantwortete mir Fragen, gab wertvolle Hinweise und und stellte ein paar aufschlussreiche Dokumente zur Verfügung.

Das große Bootsmodell gelangte als Teil einer fast zweitausend Objekte umfassenden Sammlung von Kamerun-Kunst 1925 in den Besitz des Field–Museums Über diesen großen Ankauf schickt mir der Kurator Christopher Philipp aussagekräftige Dokumente. Selbstverständlich wäre diese Transaktion allein schon ein unerschöpfliches Forschungsfeld und ist bisher unbefriedigend dokumentiert.

Der Ankauf im Sommer 1925 geht zügig vonstatten.

Ich übersetze aus dem Brief von Jan Kleykamp Galleries, New York vom 16. Juni 1925 an Stanley Field:

Heute habe ich den Transport der Kamerun-Sammlung veranlasst, die Fracht ist bezahlt. Herr Laufer teilte mir mit, dass Sie die Sammlung in Ihrem Institut prüfen wollen, unter der Bedingung, im Fall einer etwaigen Rücksendung deren Kosten zu übernehmen.

Ich musste mit meinem Partner in Holland die Sammlung kaufen, zusammen mit einer sehr schönen Kollektion chinesischer und japanischer Malereien, und da ich mich auf frühe chinesische Kunst spezialisiere, bin ich daran interessiert, die Sammlung so rasch wie möglich wegzugeben, weswegen ich Ihrem Institut die niedrige Angebot von dreißigtausend Dollar für fast zweitausend Stücken mache. Das deckt kaum meinen Einkaufspreis und die bisher entstandenen Unkosten. Kleykamp bietet Ratenzahlung an und bittet um eine möglichst rasche Entscheidung, da andere Institute interessiert sein könnten, auch wenn er bisher keinem Fotos gezeigt habe.

Der damalige Curator of Anthropology Dr. B. Laufer schreibt bereits am 23. Juni (jpg 4785) am Kleykamp (in Übersetzung) :

Ich bemerke, dass acht Bildtafeln der Original-Alben Umlauffs mit diversen Objektfotografien in den beiden Alben ausgeschnitten sind, die Ihre Kamerun-Sammlung illustrieren. Er zählt 14 fehlende Nummern auf – zwischen Tafel 36 und 109 – und fährt fort: Es sieht so aus, dass der ursprüngliche Eigentümer ausgerechnet die besten Exemplare herausgepickt und behalten hat. Ob das Umlauff oder Baron von der Heydt oder sonst wer getan hat, weiß ich natürlich nicht. Ich bitte Sie, das herauszufinden und und auf die Rückgabe dieser 14 Objekte zu dringen. Es wäre doch schade, wenn die Sammlung auf diese Art verdorben würde.

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit noch auf ein anderes Thema lenken. Im Vorwort zu seinem Album erklärt Umlauff, dass die sehr detaillierte Originalliste der Sammlung und 600 Fotografien, die vom Sammler (collector) Schroeder in Afrika aufgenommen wurden, dem Erwerber der Sammlung kostenfrei übergeben würden. Sie sollten darauf sehen, dass Sie beides erhalten, weil es mir beim Katalogisieren und Etikettieren der Sammlung von unschätzbarem Wert sein würde. Yours very sincerely B. Lauffer“

Am 14. Juli antwortet J.C.F. Umlauff, der Sohn des Inhabers Heinrich Umlauff aus Hamburg:

Sehr geehrter Herr Doctor ! Im Auftrage des Herrn von der Heydt, Zandvoort, sandte ich Ihnen heute per D.Deutschland eine Kiste enthaltend 540 photographische Platten. Liste über die einzelnen Aufnahmen liegt bei. Mit vorzüglicher Hochachtung

He is sending a box with 540 photographic plates. These are sent at the request of Baron v. Heydt, Zandvoort. A list is with them signed J.G.F.Umlauff

Am 27.Juli adressiert der Kurator B. Laufer eine Empfehlung an den leitenden Direktor des Field-Museum D.C.Davies. Er rühmt den Kulturraum Kamerun, der die höchste Entwicklung der Negro art repräsentiere und manche Affinität zur Kunst des alten Benin und der des Sudan aufweise, die im Museum gut vertreten seien. Die Bronzegüsse dieser Gruppe rivalisieren mit denen von Benin und ihre Holzschnitzereien sind wahrscheinlich die besten in Afrika. Viele von ihnen sind Bauteile der Häuser von Häuptlingen wie Tür- und Fensterrahmen… Die einzelnen Objekte sind alle gut definiert nach Ort und tribe und zweifellos wurden sie mit Intelligenz und gutem Urteilsvermögen gesammelt. Es ist eine sehr feine Sammlung von großem wissenschaftlichen Interesse und künstlerischem Wert. (S.2) Anders als die eher zufällig zusammengekommenen Erwerbungen bietet sie das akkurate und vollständige Bild einer wohldefinierten Kulturprovinz und illustriert lebendig die kunstwerblichen (industrial arts) Errungenschaften des Negers. Außerhalb Berlins gibt es wohl keine zweite Sammlung dieser Art.

Am 7. August 1925 ist bereits der Zugang der etwa 1950 Objekte eingetragen. Der Kaufpreis beträgt $ 27.000 ; die Fotos sind noch nicht eingetroffen und werden angemahnt.

Unbeachtet, unbemerkt

In der Fülle aufgezählter Dinge fehlt überraschenderweise das große, mit zweimeterneunzig eigentlich unübersehbare Bootsmodell der Duala, das heute als Attraktion gilt. Damals war es wohl nicht „authentisch“ genug, als Kameruner Exportprodukt anrüchig.

Auch auf der mir vorliegenden Zugangskarte No.1608 vom Aug.7 1925, signed B. Laufer – ist das Boot nicht erwähnt, auch nicht in deren summarisch verkürzten Objektliste. … musical instruments, tobacco pipes, baskets…. ja! Bootmodell? Nein! Es ist bloß eine Nummer irgendwo zwischen den Catalogue Numbers 174051 und 175823. Die mitgeschickte fast leere Objektkarte datiert aus den 1950er Jahren.

Dann geht es aufwärts:

1968 wird die No. 175469 laut Konservatorenbericht vier Wochen lang aufwendig restauriert.

Das geschieht auf Veranlassung von Leon Siroto, 1965-70 Assistant Curator African ethnology (Fieldiana anthropology 2003, p.260.

Vor allem der Bug hat es nötig: Alle Oberflächen sehr schmutzig, Bug gebrochen und schlecht repariert (Kleber, Nägel, zusammengeschraubt, übermalt), Holz durch Holzkäfer beschädigt…. fehlende Elemente müssen ersetzt, Fremdstoffe entfernt,ein Bereich rekonstruiert und Bugelemente gesichert werden. (in Auswahl übersetzt). – Ich sehe nun die faszinierende Fernwirkung des langen Bootskörpers und seiner Figuren mit anderen Augen und kann mir den weniger ‚frischen‘ Zustand des Bootsschmucks erklären. Vielleicht gehören die beiden Teile ursprünglich gar nicht zusammen. Sie sind wie üblich ja bloß durch Riemen und Stift verbunden.

Bei der großen Ausstellung „The Art of Cameroon“ schafft es das Boot zwar nicht auf den Titel, aber u.a. auf die Seite Drei des Katalogs.

Die Reizworte „Benin Bronzen“ und „Berlin“

Bei der Erwähnung von Berlin und von Benin im Zusammenhang mit Bauteilen aus Häuptlingsresidenzen der Königreiche im Kameruner Grasland regt sich bei mir zum ersten Mal in der bisher so ‚cleanen’ internationalen Sphäre wieder die Frage nach den konkreten Erwerbsaktivitäten der Firmen Umlauff, Hagenbeck u.a. in der Kolonialzeit.

Field-Museumskurator Philipp hat zu einem zweiten Bootsmodell (Catalog number 28504), das von Rosalinde Wilcox erwähnt wird (2002, African Arts t.35, p.49) die Information, es sei Teil der Hagenbeck-Sammlung gewesen, welche direkt nach der Schließung der Columbus gewidmeten Weltausstellung 1893 (in Chicago) in das Museum gekommen sei. (Mail am 27.2.21) Und in seiner Mail vom 1.3.21 ergänzt er: Das Museum verfügt über umfangreiche Bestände sowohl an Hagenbeck-Material (entstanden aus der Weltausstellung 1893 – wie das andere Kanumodell) als auch umfangreiche nicht mit Kleykamp verbundene Beziehungen zu J.F.C. Umlauff. (Übersetzungen)

„Jan Kleyman Asian Collection“ und Dr. Berthold Laufer

Jan Kleymans in derselben Transaktion erworbene chinesische und japanische Malereien gehen an das Art Institute of Chicago(AIC), das seit der World’s Columbian Exposition von 1892-93 über ein repräsentatives Ausstellungsgebäude verfügt- (LINK) . Die Kleyman Collection wird bereits ab 15. Dezember 1925 einen Monat lang gezeigt, eingeleitet von Berthold Laufer (1874-1934). (LINK)

Kurator Philipp (Mail 1.3.21): Laufer war ein langjähriger Kurator für das Field Museum, der fast seine ganze Karriere hier arbeitete. Er war spezialisiert auf Asiatica und das ist wahrscheinlich seine Verbindung zu Kleykamps Sammlung von Malereien im AIC. Er ist verantwortlich für die großen China-Bestände , um die wir uns in Chicago kümmern.(Übersetzt)

8.4.24 Dr. Berthold Laufer taucht in einem en-wikipedia-Beitrag über den international operierenden Asiatica-Kunsthändler C.T.Loo als einer von dessen Katalogautoren auf. Er hat auch einen eigenen en.wiki-Beitrag mit Fotoporträt.

Baron Eduard von der Heydt (1882 – 1964)

Auszüge aus dem Wikipedia-Beitrag (Stand 24.12.2020, abgerufen 13.7.2021, LINK)

Er war Bankier vor 1914 in New York und London, Diplomat, Kunstsammler und Mäzen, kaufte1926 den Monte Verità bei Ascona im Schweizer Kanton Tessin und machte ihn zu einem gesellschaftlichen Treffpunkt, begann in den zwanziger Jahren asiatische und afrikanische Kunst zu sammeln, ausgehend vom Gedanken der ars una: Kunst sei nicht national oder regional beschränkt, sondern bilde ein grundsätzlich einheitliches menschliches Gesamtwerk. Er baute eine der weltweit größten Privatsammlungen chinesischer und indischer Kunst auf, wobei er zahlreiche Werke als Leihgaben Museen überließ. Als Monarchist und Nationalkonservativer wurde er 1933 Mitglied der NSDAP, Er erwarb die Schweizer Staatsbürgerschaft 1937, diente im Zweiten Weltkrieg in der Schweiz als Banker Hitlerdeutschland. Die US-Regierung konfiszierte 1948 alle amerikanischen Bankguthaben und Vermögenswerte von der Heydts in den USA. 1946 übergab von der Heydt seine ostasiatische Kunstsammlung der Stadt Zürich als Grundstock für das Museum Rietberg. Das Museum Rietberg hat seit 2008 die 1600 Objekte der Sammlung von der Heydt auf ihre Provenienz überprüft, um NS-Raubkunst ausfindig zu machen. Als Ergebnis dieser Überprüfung wurden 2010 für vier Kunstwerke Entschädigungen an die Erben gezahlt.

Übrigens trat Baron Heydt in früheren Blog-Beiträgen einmal als privilegierter Kunde von Charles Ratton auf (Link) ein anderes Mal als Mentor von Werner Muensterberger (Link).

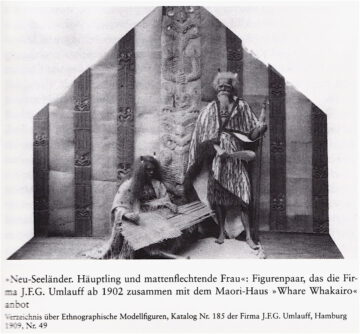

Die Firma J.F.G.Umlauff in Hamburg

Eine sorgfältige Literatur- und Akten-Studie von Hilke Thode-Aurora unter dem Titel „Die Familie Umlauff und ihre Firmen – Ethnographica-Händler in Hamburg“ (mitteilungen aus dem museum für völkerkunde hamburg, neue folge band 22, 1992, 143-158) bringt Licht in die komplizierten familiären und unternehmerischen Verbindungen und erläutert die Geschäftspolitik. Ich zitiere zusammenfassend daraus. Zur Veranschaulichung übernehme ich vier Reproduktionen aus der Studie von Britta Lange: Echt, Unecht, Lebensecht. Menschenbilder im Umlauf (Kadmos Verlag, Berlin 2006). Britta Lange durchleuchtet die damals herrschenden Vorstellungen von „Authentizität“, die Darstellung von Mensch und Tier, die Museologie, Feindbilder und die Filmindustrie.

Wir sehen nun den Deal mit Galerie und Museum in Amerika im größeren Zusammenhang, der Geschäftspartner in Hamburg, der Firma, die wenigstens bis 1914 wie eine Spinne im Zentrum des Welthandelsnetzes mit Ethnographica saß. Zugleich wird die damalige Symbiose von wissenschaftlichen, schaustellergewerblischen und propagandistischen Bedürfnissen spürbar.

Firmengeschichte

Gründer der ersten Firma unter dem Namen Umlauff, die mit Ethnographica handelte, war Johann Friedrich Gustav (J.F.G.) Umlauff (1833-1889), der als junger Mann zur See fuhr, 1863 eine Schwester des Tierhändlers Carl Hagenbeck heiratete und 1868 in Hamburg eine Firma mit dem Namen „Naturalienhandlung, Muschelwaaren-Fabrik, verbunden mit einem Zoologisch-Ethnographischen Museum“ gründete. Das Familienunternehmen wuchs und zog wiederholt um. Hatte die Firma bisher ihre Bestände anscheinend hauptsächlich von den Hamburg anlaufenden Schiffen bezogen, so ging man jetzt (1873) dazu über, ausreisende Seeleute, Sammler, Händler usw. gezielt zu beauftragen. (S.145) Nach seinem Tod ende 1889 führte seine Witwe die Firma unter Mithilfe Carl Hagenbeck und ihres ältesten Sohnes Heinrich (1869-1925) weiter. Die mitarbeitenden Kinder spezialisierten sich, der junge Heinrich auf Ethnologica, aber er war auch der eigentliche Chef. In „Umlauff’s Weltmuseum“ entwickelte er eine besondere Spezialität der Firma: sogenannte zoologische-biologische oder auch ethnographische Gruppen, d.h. aus lebensgroßen Puppen, Ethnographica und ausgestopften Tieren zusammengestellte Szenen; die  Figuren wurden anhand von Fotos und Gipsabgüssen modelliert. Außerdem gab es vom Gründungsjahr an Völkerschauen zu sehen. (147) Nach den Geschäftsbüchern reichte die Bandbreite der gehandelten Artikel von den erwähnten Zoologica, Konchilien und Ethnographica in verschiedenster Größe, Beschaffenheit und Anzahl bis zu Anthropologica aller Art (Schädel, Knochen, Gehirne und Föten in Spiritus). Das bedeutet, daß außer Pflanzen einfach alles, was ein Reisender aus einem fernen Land mitbrachte, von der Firma Umlauff aufgekauft und weiterveräußert werden konnte; häufig auch lebende Tiere, die dann an die Firma Hagenbeck weitergegeben wurden oder, wenn sie wie in vielen Fällen eine Reise nicht überlebten, sowieso von der zoologischen Abteilung verwertet wurden. Die Abnehmer dieser diversen Dinge waren Museen und wissenschaftlichen Institute der entsprechenden Fachrichtungen sowie Privatsammler in aller Welt, bis hin zum damaligen Dalai Lama. Ein weiterer Reklame- und Erwerbszweig der Firma war das Ausrichten oder mindestens Beschicken von Ausstellungen zu den verschiedensten Themen.(147/8)

Figuren wurden anhand von Fotos und Gipsabgüssen modelliert. Außerdem gab es vom Gründungsjahr an Völkerschauen zu sehen. (147) Nach den Geschäftsbüchern reichte die Bandbreite der gehandelten Artikel von den erwähnten Zoologica, Konchilien und Ethnographica in verschiedenster Größe, Beschaffenheit und Anzahl bis zu Anthropologica aller Art (Schädel, Knochen, Gehirne und Föten in Spiritus). Das bedeutet, daß außer Pflanzen einfach alles, was ein Reisender aus einem fernen Land mitbrachte, von der Firma Umlauff aufgekauft und weiterveräußert werden konnte; häufig auch lebende Tiere, die dann an die Firma Hagenbeck weitergegeben wurden oder, wenn sie wie in vielen Fällen eine Reise nicht überlebten, sowieso von der zoologischen Abteilung verwertet wurden. Die Abnehmer dieser diversen Dinge waren Museen und wissenschaftlichen Institute der entsprechenden Fachrichtungen sowie Privatsammler in aller Welt, bis hin zum damaligen Dalai Lama. Ein weiterer Reklame- und Erwerbszweig der Firma war das Ausrichten oder mindestens Beschicken von Ausstellungen zu den verschiedensten Themen.(147/8)

Thode-Arora zitiert einen Brief von Heinrich Umlauff an Graf Linden in Stuttgart 1897:

“Das Museum Umlauff … lässt die Ethnographica theils durch eigene Reisende unter großen Kosten sammeln, theils erwirbt es dieselbenvon glegentlichen Sammlern, oder auf Auctionen im In- und Auslande, oder durch Ankauf von Privatsammlungen“ (148)

Geschäftsgrundsätze

Sammlungen wurden zwar vorzugsweise nicht auseinandergerissen, sondern nur geschlossen abgegeben, denn gut dokumentierte Stücke erhöhten natürlich ihren Wert. Bei Objekten, die in großer Menge vorhanden waren, nahm man es allerdings nicht so genau;so entfernte man von einer Reihe von Mumien die Schmuckstücke, bevor sie an Museen oder auch Schausteller weiterverkauft wurden. Einige von ihnen wurden auch von den Präparatoren mit Affenhänden und Fischhaut versehen, übermodelliert und als „Seejungfrauen“ ebenfalls an Schausteller verkauft. (150) Heinrich Umlauff stellte auch leihweise in Museen ethnographische Gruppen auf, die er später an diese oder andere Interessenten zu verkaufen hoffte. (149)

Eine wichtige Aktion war der Verkauf von zwei Maori-Versammlungshäusern. Das erste bot Umlauff zwischen 1902 bis 1905 wiederholt dem Linden-Museum in Stuttgart an, zuerst für 30.000 Mark, später für 22.000 Mark. Obwohl er schließlich dem Leipziger Museum dafür zugestand, scheint es sich um das Versammlungshaus zu handeln, das heute im Field Museum in Chicago steht. (150) (Sidney M.) Mead zitiert ein 1902 veröffentlichtes Heft, das offenbar das Haus in Chicago beschreibt. (151) Für das zweite, das vom Hamburgischen Museum für Völkerkunde im März 1907 erworben wurde, verlangte Heinrich Umlauff 35.000 Mark. Während der monatelangen Verhandlungen – auch über die Ratenzahlungen – lag es im Hamburger Freihafen.

Aus der Korrespondenz (zwischen Umlauff und dem Hamburger Museums für Völkerkunde) geht hervor, daß die Herausgabe von Dubletten von Seiten des Museums oft dazu diente, fällige Rechnungen bei der Firma Umlauff zu begleichen. Vor 1914 knüpfte (Direktor) Thilenius die Bedingung daran, solche Stücke außerhalb Europas oder zumindest Deutschlands zu verkaufen, auf jeden Fall aber nicht an das Berliner Museum, sicherlich vor dem Hintergrund seiner Bevorzugung beim Erwerb ethnologischer Objekte von Kolonialbeamten. (151)

Anpassung an die Krise

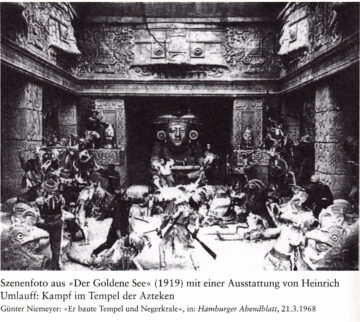

Der erste Weltkrieg brachte Absatzschwierigkeiten. Heinrich Umlauff beschickte jetzt „Kriegs- und Beuteausstellungen“; seine modellierten Gruppen zeigten keine fremden Völker mehr, sondern Soldaten mit Waffen. (151)

Als weiteres Geschäftsfeld kam ab 1918 die Ausstattung von exotischen Spielfilmen vor allem der Ufa Film-A.G. hinzu. Sein Bruder Johannes stattete 1921 ebenfalls Filme wie Joe Mays Das indische Grabmal nach dem Roman von Thea v. Harbou aus, übrigens mit 395 Leihgaben, die er vom Hamburgischen Museum für Völkerkunde erbat. (152) Museumsdirektor Hellwig argumentierte: „Wir halten es unsererseits für erfreulich, wenn die Filmgesellschaften um eine sorgfältige originalgetreue Ausstattung ihrer Vorführungen bemüht sind …. auf der anderen Seite aber müssen wir das Risiko bedenken, welches unsere Bestände laufen, da die ausgeliehenen Gegenstände nach monatelanger Abwesenheit und öfterem Gebrauch unmöglich wieder im gleichen, jetzigen Zustande uns zurückgeliefert werden können...“ Er schließt die Bitte um eine Extra-Anweisung an, falls der Film Erfolg haben sollte. Koch-Grünberg vom Linden-Museum lehnte 1917 Umlauff gegenüber eine entsprechende Bitte ab: „Ein Film wird aber noch lange nicht dadurch wissenschaftlich, daß man etwa Filmschauspieler oder Hamburger Hafenarbeiter mit echten Kostümen behängt. Damit wird man ‚100 tausenden’ nicht eine ‚Belehrung’ geben, sondern wird sie nur täuschen und falsche Eindrücke erwecken. – Freilich gehen unsere Begriffe bezüglich ‚Kitsch’ weit auseinander.“(153)

Das Jahr 1925 für die Firma J.F.G Umlauf

Heinrich Umlaufs plötzlicher Tod am 22. Dezember 1925 (LINK) markiert den Niedergang der Firma, die bald darauf verschuldet war. Ihr Objektbestand umfaßte damals ca. 24.900 Nummern im Wert von 202.293 Mark, wie aus einer Schätzung von (Museumsdirektor) Thilenius hervorgeht. (12.2.1926). Thilenius beurteilte die Sammlungen als von meist durchschnittlicher bis zum Teil sehr guter und im Wert steigender Art…. Auf Grund der Geldknappheit habe er Herrn Umlauff geraten, sein Prinzip, nur geschlossene Sammlungen zu verkaufen, aufzugeben, denn so könnten zunächst „Dubletten“ veräußert und eine größere Klientel erschlossen werden; außerdem schaffe es Platz in den Lagerräumen…. Man soll Umlauff Zeit lassen und mögliche Käufer direkt anschreiben. Er sei bereit, auch seine persönlichen Beziehungen dafür einzusetzen. (15.2.1926)

Obwohl laut Briefkopf Umlauffs Witwe (Anita) die Eigentümerin des Unternehmens geworden war, sind die Briefe in dieser Zeit fast alle an ihren ältesten Sohn gerichtet, der – passend zum Firmennamen – wieder auf Johann Friedrich Gustav getauft worden war. (154) Er machte sich irgendwann zwischen 1928 und 1930 selbständig. Bis zu seinem Tode 1942 gehörte das Hamburger Museum für Völkerkunde zu seinen Kunden, wegen der angespannten Finanzlage der Stadt oft wieder durch Tausch. (154)….

Wie eingangs schon erwähnt, lässt die Quellensituation zu den für die Völkerkunde interessanten Aktivitäten der verschiedenen Umlauff-Firmen durchaus zu wünschen übrig, besonders was die „Blütezeit“ unter Heinrich Umlauffs Leitung betrifft. (155)

– Ende des ersten Teils –

Was diese Recherchen in meinem Kopf verändert haben, kann ich noch nicht absehen, bis auf die Einsicht, wie trüb die Quellen wohl aller um die Jahrhundertwende anschwellenden Museumssammlungen waren. Die Firma Umlauff akzentuiert dabei die gewerbliche, die kommerzielle Seite ihrer Erwerbungen. Zu erkennen, dass Dinge voller Bedeutung als Waren in großen Sammeltanks gelandet sind – vielleicht mit einem Etikett um den Hals – und ganz nach Kalkulation des Händlers oder Bedarf der Käufer neu zusammengestellt wurden, nimmt der Provenienzforschung jede hoffnungsvolle Perspektive. Es geht ja nicht nur um Carl Hagenbeck oder J.F.G. Umlauff; dasselbe machte ja in den zwanziger Jahren Paul Guillaume in Paris (LINK – dort der lohnende Verweis auf die Analyse der Sammlung Coray von Andreas Schlothauer in “Kunst & kontext” 1/2016 (LINK). Und wer sonst alles noch?

Stand die ‚moderne‘ Produktion von anonymer ‚Handelsware‘ etwa moralisch höher als die staatlich veranlasste Wegnahme von autochtonen Kulturgütern?