Im Urlaub auf der Insel hatte ich amüsante Bücher dabei, unter anderen:

Ce Shaozhen : Flaneur im alten Peking – ein Leben zwischen Kaiserreich und Revolution (Diederichs Verlag 1987, illustrierte gebundene Ausgabe – der beigelegte Stadtplan ist unbrauchbar. Empfehlung: Link).

Eine Besonderheit: Das Buch musste nicht ins Deutsche übersetzt werden, da der Verfasser, ein mongolischer Prinzensohn, der eigentlich Tsedan Dorji hieß und in Peking 1914 geboren wurde und dort aufwuchs, mit 12 Jahren die Deutsche Schule im Gesandtschaftsviertel besuchte und 1930 bis 1934 in Deutschland, Hirschberg, Schlesien, zur Schule ging.

Danach lebte er für den Rest seines Lebens wieder mit kurzen Unterbrechungen in Peking. In den achtziger Jahren schrieb er seine Erinnerungen an das Peking vor 1949 in gepflegtem Deutsch nieder mit den Geschichten und Gerüchten, die dort erzählt wurden. Die Herausgeberin des Buches, Margit Miosga, war von Freunden darauf aufmerksam gemacht worden. Sie hatte dann die Idee, den Verfasser seine eigene Lebensgeschichte ins Mikrophon erzählen zu lassen und diese Erzählung zwischen die Kapitel zu streuen. So kam ein persönliches und facettenreiches Buch zustande, voller interessanter Details über das Leben von Chinesen und vor allem auch Ausländern im ‚Gesandtschaftsviertel’. In dem Milieu, in dem Fritz Wiegmann 1936 ein ganzes Jahr verbrachte, ging Ce Shaozhen ein und aus. Der weltgewandte junge Mann, alles andere als ein Kind von Traurigkeit, suchte in den dreißiger und vierziger Jahren unter westlicher und japanischer Herrschaft das Beste aus beiden Welten zu bekommen. Er genoss das Leben und stilisiert sich auch nicht nachträglich zum Moralisten. Die Kapitel heißen etwa: Geschichten aus dem Kaiserpalast, Ein Blick auf das alte Peking, Bestechung, Schnaps und leichte Mädchen, Die Rolle der Warlords in China, Ausländer in Peking. Nach der Lektüre sehe ich manches an Wiegmanns Eindrücken anders und schärfer als zuvor.

So repräsentierte der von Wiegmann als „verlogenes Theater“ skandalisierte Kunsthandel in der Liulichang nur das, was in der Geschäftswelt Normalität war. Gerissene Geschäftsleute waren sie alle, clevere Chinesen wie die Glücksritter aus aller Herren Länder. Das ist uns heute doch nicht fremd. Selbst Ordensleute drehten krumme Dinger (Immobilien, S.167). Ohne irgendwo einen moralischen oder politischen Vorwurf zu erheben, zeichnet Ce in vielen Facetten (Ausländer in Peking) die Anwesenheit der Europäer als Besatzungsmacht, mit der man sich eben arrangierte, nicht anders als dann nach 1938 mit den Japanern. Deren Mitglieder lebten wie die sprichwörtliche Made im Speck. Manche kannten von China kaum mehr als Dienerschaft, Lieferanten und ‚Geschäftsfreunde’, dazu die Ausflugsziele Pekings. Wozu Chinesisch lernen? Die Annoncen auf der Rückseite des Zeitungsausschnitts im Peiping Chronicle sind typisch. In ihrer kollektiven Dreistigkeit erinnern mich die Ausländer an die Freier der Penelope in der Odyssee. Auch Wiegmann und der junge Deutsche, der ihm Ende 1938 aus Peking schrieb, gehörten zu dieser ignoranten und parasitären Welt. Der Soziologe Albert Memmi hat das koloniale System für eine nordafrikanische Kolonie (Tunis) und seine Rollenverteilung modellhaft beschrieben, aber es passte auch auf ‚Old Peking‘. Die westliche Zivilisation war überlegen. Wenn ihre typischen Repräsentanten auch lächerlich wirken mochten – zumindest für gebildete Chinesen – fiel im Porträt des Ce Shaozhen als smarter junger Großstädter kein bitteres Wort über sie.

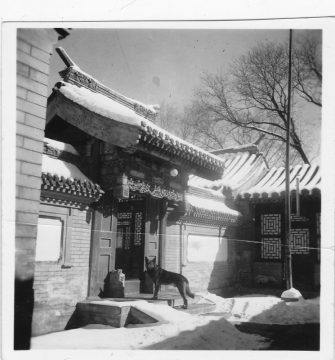

Natürlich gab es Ausnahmen, Fachleute oder Außenseiter. Wiegmann konnte keiner werden. Als Gast und Gehilfe des Kunstsammlers und Diplomaten Dubosc und ohne Beherrschung des Chinesischen stand er nicht auf eigenen Füßen. Auch Porträtaufträge – wie viele überhaupt? – erhielt er innerhalb der Kolonie. Wie oft und wie weit gelangte er entdeckend über die behütete Nachbarschaft hinaus? Seine eigenen Fotos zeigen nur bekannte Ausflugsziele und belegen Spaziergänge vor die Stadtmauer. Im Gästebuch seiner Ausstellung in der Nationalbibliothek äußerte ein Besucher seine Enttäuschung über den engen Aktionsradius des Malers Wiegmann. Und da war ja auch – wie vorher auf Mallorca – die diplomatische Vertretung des Deutschen Reiches nebenan, von der er sich beobachtet fühlen musste, und die ihm am Ende des Jahres den Pass nicht verlängerte. Er war damals das vierte Jahr (unbezahlt) vom Schuldienst in Berlin beurlaubt. Die Ausstellung in der Nationalbibliothek – mit einem offiziellen Dankschreiben als Leistung für die deutsche Kulturrepräsentation (s. unten Leuthner) gewürdigt (im Archiv) – unterstützte eine geräuschlose Rückkehr ins 1933 verlassene Deutschland. Die ende 1938 beantragte Wiederausreise nach China wurde dem wehrpflichtigen Deutschen nicht genehmigt. Die deutsche Gemeinde war dem Regime sowieso nicht japanfreundlich genug. (M.Leuthner: Deutschland und China 1937-49. München 1995, 374 f.)

Über europäische Stereotype gegenüber Chinesen in der britischen Kolonie Singapur informiert unterhaltsam die die Broschüre „Our Singapore“, die nach 1900 zusammengestellt wurde.