Wurde um zwei Masken gekürzt am 13.Juli 2024 ; LINK zu einer Ausgliederung

Auch der dritte Blog zum Thema „Tetela und Nachbarn“ geriet wieder komplex, ich schob die Veröffentlichung bis zum 18. Mai hinaus. Doch de Heuschs Diskussion einer größeren Zahl von Belegstücken lässt uns in seltener Offenheit Einblick in die ethnografische Recherche-Arbeit gewinnen. Dass sie auf so schmaler Informationsbasis geführt werden muss, war mich selbst eine Überraschung. Doch auch die Polemik de Heuschs ist schärfer als gewohnt.

Der Aufsatz war ein Glücksfall für die Sammlung: Ich konnte fünf erworbene Masken darauf beziehen. Und meine Leser waren freundlich: „41 hits“. Doch als am 30. September eine sechste Maske dazu kam, entschloss ich mich, die Beschreibungen von vier der Masken in einen eigenen Beitrag auszugliedern (LINK). An ihrem vorigen Platz verbleiben nur die DREI, das heißt die AnaWaKasongo, die NULL (früher erworben) sowie Abbildungen der vier „TEMPA“-Masken.

Warnung: Das Verständnis des Blogs „TEMPA – Das Geheimnis des „Pseudo-Tetela-Masken“ ist damit immer noch nicht ganz voraussetzungslos: Personen, Örtlichkeiten, Institutionen und genealogisch verknüpfte Gruppennamen müssen Sie vielleicht in den beiden ersten Beiträgen nachschlagen, so wie ich das das auch manchmal tue (LINK 1, LINK 2)

Die Vergleichsabbildungen übernehme ich direkt aus seiner Studie und weiteren Publikationen. (Erinnerung: Abbildungen lassen sich vergrößern! )

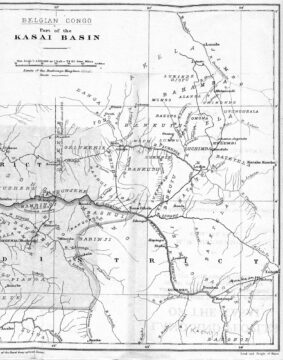

Die Übersichtskarte von 1911 ist noch nicht ideal. Die RDC ist eben kartografisch eine Wüste, als ob die Dörfer immer noch ruhelos wandern würden.

Grenzdörfer am Sankuru werden Anlass zu einem Richtungsstreit

Ob die umstrittene Zuordnung „Sungu“ oder „Tempa“ überhaupt den Eifer wert war, kann man bezweifeln. So wie de Heusch 1995 die politisch extrem aufgespaltenen „Tetela“ mit ihren zahlreichen Außenkontakten schildert, ist die ‚richtige‘ Zuordnung von ein paar Masken, die in ein paar Dörfern um 1910 unter nicht näher geklärten Umständen erworben wurden, weder sehr wichtig, noch erfolgversprechen.

Bereits die Erwähnung der für ihre Nkishi-Fetische und Kifwebe-Masken weltberühmten „Songye“ ist für Sammler eine kleine Sensation. Doch die Masken, um die es geht, passen nicht ins Stilschema, und die Hersteller waren eben „Tempa“, eine geografisch und sozial unbedeutende Randgruppe der „Songye“.

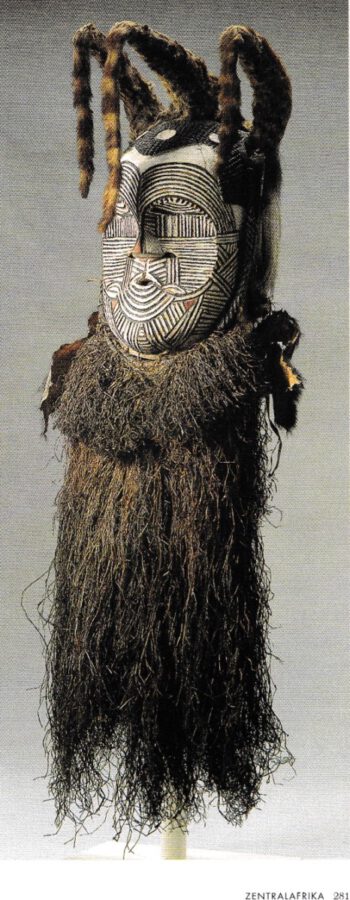

Für zwei meiner frisch erworbenen „Tetela“ finde ich sofort eine schöne Vergleichsabbildung, kommentiert von Luc de Heusch in „Afrika – Die Kunst eines Kontinents“ (Ed. Tom Phillips) . Der eindrucksvolle und unkonventionelle Ausstellungskatalog erregte bereits 1995 (London) und 1996 (Berlin) Aufsehen. Sein hochkarätiges Team bewies Interesse an wissenschaftlichen Kontroversen und gab so de Heusch die Chance, seine brandaktuellen Studienergebnisse auf großer Bühne vorzustellen (no. 4.53, S.281).

Doch ihm fehlte bei aller gebotenen Kürze der nötige Abstand zur eigenen Studie. Ihn interessierte vor allem das Mitschleppen einer fehlerhaften Recherche über achtzig Jahre Ethnologie und der eigene Nachweis der Fehladressierung.

De Heusch war auch als Cinéast und linker Freigeist Außenseiter, vielleicht deshalb strenger mit der Zunft. Insbesondere lieferte er sich eine persönliche Fehde mit dem Stilpapst Francois Neyt. Wen außer Fachkollegen würden solche Beweisführungen interessieren?

KATALOGTEXT UND OBJEKTABBILDUNG

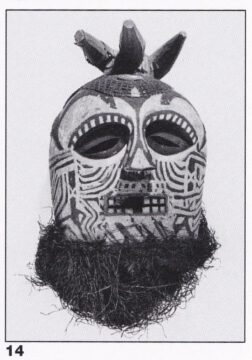

„Phillips: Afrika – Die Kunst eines Kontinents Prestel Berlin 1996 no.4.53 Höhe 160, The Trusties of the British Museum, London, 1979 no. AF.1.2397 (Text der deutschen Ausgabe)

„Die Tetela-Hamba aus dem nördlichen Kasai (bei denen ich mich 1953 und 1954 aufgehalten habe) verwenden keine Masken – weder die Gruppen, die in der Savanne leben, noch die Waldbewohner – trotz der von Kunsthistorikern hartnäckig vertretenen gegenteiligen Überzeugung.

Dieses Mißverständnis ist vor allem auf den ungarischen Ethnographen Emil Torday zurückzuführen. Die Sungu – genealogisch zu den Ndjovou-Tetela gehörend, vgl. Stammbaum (LINK) – bei denen er sich (1911)aufhielt, siedelten an der äußersten südlichen Peripherie der Gebiete der Tetela-Hamba, in Nachbarschaft der Songye. Es bestehen kaum Zweifel, dass die sogenannten Sungu-Objekte, die Torday zu Beginn dieses Jahrhunderts sammelte, ausnahmslos der Songye-Kultur zuzuordnen sind. Eine Maske fand sich in Kasongo, „der nächstgelegenen Sungu-Siedlung zu den Songye in Tempa am Sankuru-Fluss“ (Mack 1990, S.62f.). Zufällig war es ebenfalls Kasongo, wo ‚Major’ John Noble White, der sich von 1923 bis 1926 in der methodistischen Mission Minga (LINK) aufhielt, eine Maske erwarb, die er einem Medizinmann der Tetela zuschrieb.“

„Es kommt somit entscheidend auf die geografische Lage von Kasongo an. Auf einer 1953 vor Ort erworbenen Landkarte des Territoriums Lubefu erscheint dieser Name als Kilolo Kasongo am fünften Breitengrad wenige Kilometer westlich des Luedi-Flusses. Diese Lage entspricht genau der eines von Frobenius Mona Kassongo genannten Außenpostens (Karte Nr.8, 1907). Mona Kassongo und Kilolo Kasongo sind sicher nahezu identisch. Das Dorf liegt genaugenommen nicht auf Sungu- sondern auf Songye-Gebiet. Kilolo ist ein Name, der in der Songye-Sprache (nicht jedoch in der der Tetela) ,>hervorragend< bedeutet, und Kasongo ist ein Eigenname, der nur im Songye-Gebiet weit verbreitet ist. Darüber hinaus stammt auch der Begriff moadi (mwadi), den Torday den von ihm in Kasongo gesammelten Masken zuwies, nachweislich aus der Songye-Sprache.“

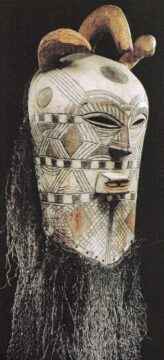

„Diese außergewöhnlich schöne Maske mit drei pelzüberzogenen Hörnern ist ebenfalls mit Sicherheit eine Songye-Arbeit, obgleich sie bei Torday als ein Werk der Tetela bezeichnet wird. Tatsächlich findet sich das Motiv der drei Hörner bei einem völlig anderen Maskentyp wieder, den Torday ohne zu zögern den Songye zuschreibt. Eine weitere den Tetela zugeschriebene Maske mit drei Hörnern findet sich im Musée Barbier Mueller in Genf. Neyt hat vergeblich versucht, diese Zuschreibung zu rechtfertigen, indem er einen Zusammenhang zwischen dem Drei-Hörner-Motiv und bestimmten Anschauungen der Tetela herzustellen bemüht war.“ (rechte Abbildung)

TempaSongye Barbier-Müller 1997 p.88 Text Der angegebene pdf-Link öffnet den Begleittext des entsprechenden Katalogs!

Fortsetzung de Heusch:

Alles deutet darauf hin, dass diese Maske wie die anderen von den südlichen Nachbarn der Sungu, den Tempa Songye aus dem ehemaligen Territorium Lubefu, gefertigt wurde, einer Volksgruppe, die bis heute der Erforschung harrt. Drei Masken, die 1910 vom Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren envorben wurden, werden offiziell den Tempa Songye zugeschrieben. Diese unterscheiden sich zwar deutlich von der hier gezeigten Maske aus dem British Museum, doch die Kunst der Songye, die man hauptsächlich durch die Werke aus den östlichen Gebieten kennt, richtet sich nicht nach einem strengen Kanon. Die Sage von den Tetela-Masken sollte nunmehr ad acta gelegt werden. LdeH“

„Literatur: Frobenius 1907; Torday und Joyce 1922, S.29,77; Hersak 1986; Mack 1990; Neyt 1992; Hersak 1995; de Heusch 1995“

Abbildung meiner „TEMPA“ Erwerbungen im März/Mai/Sept.23

EINS ZWEI m

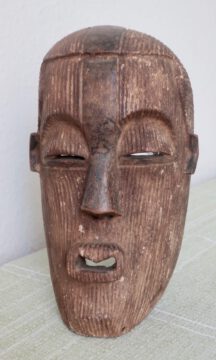

Der überlebensgroße ‚korpulente’ Maskenkörper beeindruckt mich am stärksten. Vierzig Zentimeter max. Höhe bei 22 cm Breite und 18 cm Tiefe. Er verkörpert Macht. Die Zierkerben sind in diesem Fall breiter und flacher und mit Resten mehrerer Kaolinschichten gefüllt. Hörner fehlen, aber in die Frisur sind drei kreisrunde Vertiefungen eingeschnitten. Auch wenn die andere Maske Hörner plus Vertiefungen hat, könnten diese für Hörner stehen. W. hat keine andere Idee. ( ….. LINK)

VIER w (links)

27.7.23 w ist 37 lang, durch den breiten schrägen Rand, in den umlaufend große Löcher gebohrt 24,5 cm breit, das Gesicht aber nur 21 cm breit, schmaler und gewölbter als das der Maske m. (….. LINK)

FÜNF 30.September 2023: „Kifwebe“ ja! Aber ein „Colon“?

Bilanz: Kleinheit des ‚Kopfes’ . Hohe Konzentration und Perfektion . dichtes Holz . Ihre Besonderheit wird augenfällig im „Kifwebe“-Kontext . Professionalität des Schnitzers .

(….. LINK)

FORTSETZUNG VON DE HEUSCHS AUFSATZ:

Auf S. 191 geht de Heusch auf die im Katalog („Afrika – die kunst eines Kontinents“) abgebildete Maske ein:

„Und schließlich präsentiert Torday als „Sungu“ einen Maskentyp von unbestreitbarem ästhetischen Wert. Diesmal handelt es sich um eine Maske mit drei Fellhörnern, die zusammen mit ihrem Faserkostüm an das British Museum geliefert wurde (Foto 13). Torday und Joyce geben es in ihrem Buch (1922, S. 77) wieder und John Mack widmet ihm aus gutem Grund eine ganze Farbseite seines Katalogs. Wir wissen nicht, wo dieses Hauptwerk gesammelt wurde. John Mack sagt dazu, dass das Stück so beeindruckend war, dass es sofort nach dem Empfang ausgestellt wurde, noch bevor es in das Repertoire des Museums aufgenommen wurde.

Zufällig schreibt Torday den Songye eine weitere gehörnte Maske zu, allerdings ein viel gröberes Exemplar: Die Linien auf dem Gesicht sind in Rot und Weiß bemalt und nicht graviert, und die drei Hörner sind in Holz geschnitzt (Torday & Joyce, 1922, S.29, F.14). Radikale Unterschiede in der Anordnung der Merkmale würden darauf hindeuten, dass die beiden Objekte nicht von der gleichen Handwerkskunst waren. Aber ihre Verwandtschaft lässt sich nicht leugnen. Der Songye-Ursprung der zweiten Maske ist unbestreitbar: Dunja Hersak hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass wir sie in der unteren rechten Ecke eines von Torday und Joyce veröffentlichten Fotos mit dem Titel „Basonge-Flötentanz“ erkennen (Torday & Joyce, 1922, S.20, Abbildung 6).

.

Dennoch besteht Félix darauf, es als eine Schöpfung von Tetela zu betrachten (Félix, 1987,p. 175:8). John Mack erkennt zwar den Zusammenhang zwischen den beiden, zieht aber nicht die logische Schlussfolgerung: Er glaubt weiterhin, dass es tatsächlich eine Tetela-Kunst gibt, diese aber auf die Sungu beschränkt ist. Er vertritt mit Bedacht die Hypothese, dass „die Assoziationen/Bünde der Sungu-Kunst“ bei den Menschen von Ober-Sankuru (in diesem Fall den Songye) zu finden sind und nicht bei den nördlichen Tetela, die laut Torday die Verwahrer einer älteren sind Kultur (Mack, n.d., S.63). Aber man muss sich fragen, wie eine Innovation, die der Nkutshu-Kultur so fremd ist, überhaupt entstehen und sich zweitens durchsetzen konnte.“

de Heuschs Vorschlag für die Verwendung solcher Masken.

„Die Funktionen, die Torday dieser vermeintlichen Sungu-Maske zuschreibt, sind dürftig. Die Geschichte laut Torday besagt, dass die Maske von dem Magie-Heiler Wichi, einem „Medizin“-Hersteller, verwendet wird, der sie dazu verwendet, „um die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen“ (Torday & Joyce, 1922, S. 74). Ein bisschen dünn, muss man zugeben. Der Begriff „wichi“ sollte in „weetshi“ umgeschrieben werden. Er bezieht sich tatsächlich auf die zentrale Figur im Tetela-Hamba-Ritualleben, der sowohl Wahrsager als auch Heiler ist. Seine Hauptaufgabe besteht darin, dieses höchste Übel, den Schadenszauber (black magic) , zu bekämpfen. In diesem Zusammenhang ist es schwer zu erkennen, was den Weetshi dazu motivieren würde, seine Klienten zu terrorisieren.

1954 schickte ich einen meiner Informanten zu den Sungu, um ihren magisch-religiösen Glauben zu studieren. Seine Notizen zeigen eindeutig, dass die Rolle des Weetshi genau die gleiche ist wie die seiner Kollegen unter den Ngandu und Watambulu. Der Beruf umfasst zwei Arten von Praktikern. Der Weetshi wa Shakasaka ist im Wesentlichen ein Kräuterkundiger. Der Weetshi wa Diwulu nutzt unter anderem eine Wahrsager-Kalebasse, um die Quelle eines Übels aufzuspüren. Wenn er eine böse Tat aufdeckt, die vom Geist eines Verstorbenen (odimu) begangen wurde, wird er seinen Klienten exorzieren.

Keiner von ihnen verwendet Masken oder geschnitzte Figuren.

In der gesamten Nkutshu-Zone interveniert der weetshi um den siebten Schwangerschaftsmonat als Beschützer des Lebens : Dann führt er das oselo-Ritual durch, dessen Zweck es ist, den Embryo zu stärken. Gibt es einen besseren Beweis dafür, dass dieser Heiler eine positive magische Wirkung ausübt, die mit der Anwendung von Terror unvereinbar ist?

Im Gegensatz dazu wissen wir, dass bei den Zentralen Songye die Masken der männlichen Kifwebe-Vereinigung mit einer ambivalenten magisch-religiösen Ladung versehen sind, die oft für politische Zwecke eingesetzt werden (Hersak, 1986). Diese Auffassung von Autorität steht völlig im Widerspruch zur Tetela-Ideologie die ihren Anführern die Pflicht zur Großzügigkeit auferlegt und alle Formen von Zwang ablehnt.

Bei den Pseudo-Tetela-Masken handelt es sich also aller Wahrscheinlichkeit nach um Songye-Objekte, die Torday an der Grenze des Sungu-Landes gesammelt hat. Wir wissen, dass Objekte unabhängig von den Institutionen reisen können, in denen sie als symbolische Requisiten dienen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein einsamer Weetshi es auf sich genommen hätte, das Machtsymbol der Kifwebe-Vereinigung zu nutzen, um diejenigen zu erschrecken, die sich auf seine Heiltalente berufen. Das wäre ein Widerspruch in sich.

Im Gegensatz dazu haben wir kein Problem damit, dass ein Tetela-Weetshi sich eine magische Songye-Statuette hätte besorgen sollen, um sie als Wächter seines Hauses zu verwenden. Eine solche Figur erwarb White unter dem Songye-Namen „dikixi“ von einem„Hexendoktor“ (witch doctor) der Tetela, der sie in Lubefu vor seine Tür stellte. Diese Figur, eindeutig im Songye-Stil, befindet sich jetzt im Museum von der University of Pennsylvania (Ratner, n.d., S. 17). Aber solche Objekte existieren nicht – wie die Masken – soweit es um den Beweis der Existenz einer bestimmten Tetela-Bildhauertradition geht.

Eine weitere der Tetela zugeschriebene gehörnte Maske befindet sich in der Barbier-Mueller-Sammlung in Genf (Foto 15). Diesmal ist es ein belgischer Spezialist für afrikanische Kunst, der die Verteidigung der Tetela-Kunst übernimmt (Neyt, 1992). Frangois Neyt schließt sich zunächst den Argumenten von John Mack an. Er glaubt mit diesem Autor, dass die Sungu „die am weitesten von der Tetela-Waldkultur entfernten Vertreter darstellen“ (Neyt, 1992, S. 9). Wie dieser Autor weiß er genau, dass die Waldbevölkerung der Region keine Masken herstellt. Anschließend greift er Macks Hypothese auf, wonach die Sungu diese Art von Objekten für ihre eigenen Zwecke erfanden und sich dabei von ihren südlichen Nachbarn, den Songye, inspirieren ließen. (….)“

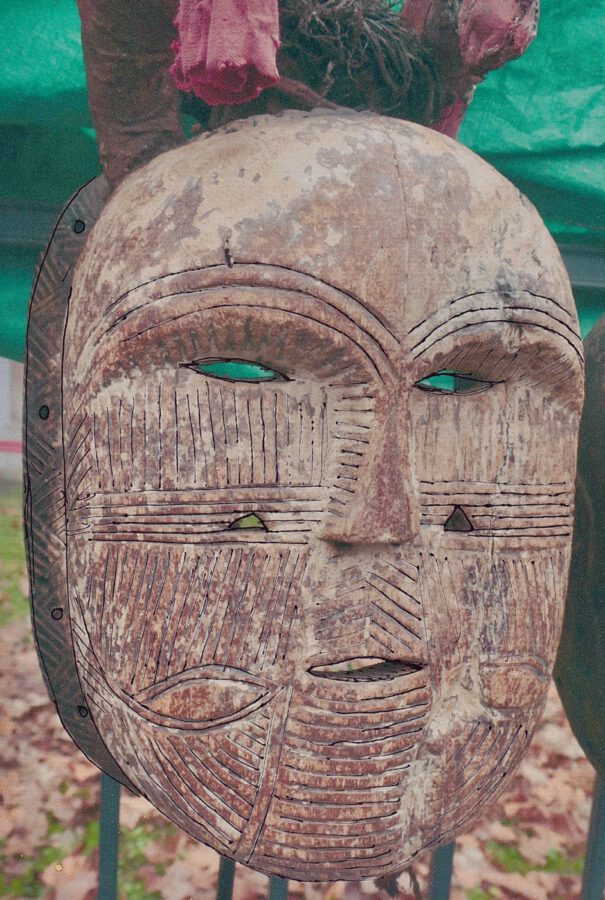

Monate später begegne ich auf dem Markt einem weiteren Vertreter dieses Typs

Die enge Verwandtschaft fällt sofort ins Auge. Diesmal sind sogar mit roten Fetzen Stoff umwickelte Hörner vorhanden. Doch in der Mitte signalisiert ein ‚Nest’ aus abgebrochenen Vogelfedern und verfilztem Bananenstroh fortgeschrittenen Verfall – Ungeziefer? Im Gesicht ist die Patina aus weißer Kaolinpaste bei der Lagerung durch Regen und Abrieb so beschädigt worden, dass kein Gesamteindruck entstehen kann. Die gestaltenden Schraffuren sind nur mit größter Konzentration zu verfolgen.

Sichtbarer Verfall nimmt mir die Lust, das Objekt näher zu untersuchen, geschweige denn, den Zwischenhändler aus Kamerun zu fragen, was er sich vom Aufwand des Transports und der Präsentation auf einem Maskenständer versprochen hat. Die Ruine ist gerade noch für die Dokumentation gut und dann für die Tonne. Ich bin verärgert. Für wie blöd hält er uns Kunden auf dem Flohmarkt? Oder begreift er einfach nicht die Mindestbedingungen, die für benutzte und abgelegte Kultobjekte gelten, die auf irgendeinem europäischen Markt bestehen wollen?

Strohgefüllte Stoffwürste

Daneben liegt eine zweite interessante Maske aus derselben Gegend, die in Größe und Proportionen Ähnlichkeiten zu der schmalen FÜNF zeigt, dabei in ihrer Erscheinung wild und kraftvoll ist: Geschlossene Augen sind nur durch zwei waagrechte Rillen angedeutet. Die Rillen auf dem Gesicht sind breit und flach, eine glänzende Farbschicht überzieht die Oberfläche. In Höhe der Nasenlöcher sind rechts und links zwei Dreiecke eingeschnitten. Die Nase ist plump, der Mund blattförmig offen; daraus ragt eine dünne lange Zunge aus einem Stück Leder. Die geflochtene Umrahmung des Gesichts ist intakt; daran sind rechts und links kurze schwarzweiße Perlenkettenstücke geknüpft, vor allem aber sechs lange strohgefüllte Würste, die sich beim Tanz schlangenartig bewegen.

Auch an dieser Maske wäre der Restaurierungsbedarf beträchtlich. Für ein gut ausgestattetes Museum wäre das ein lösbares Problem, aber wo existiert das? Oder würde das kommerziell lohnen?

Andererseits dokumentieren die Zusätze der Maskengesichter noch in ihrem Verfall, was bei der üblichen Entkleidung und Reinigung seit über einem Jahrhundert verloren geht. Ich bekomme die seltene Gelegenheit, afrikanischen Objekten aus der Kultsphäre in einem Zwischenstadium zu begegnen.

Noch eine Bestätigung: Der Kult, von dem man nichts oder wenig weiß, war zumindest vor wenigen Jahren noch am Leben. Ich fotografiere die Objekte mit Erlaubnis und dokumentiere nun, was die flüchtige Begegnung hergibt.