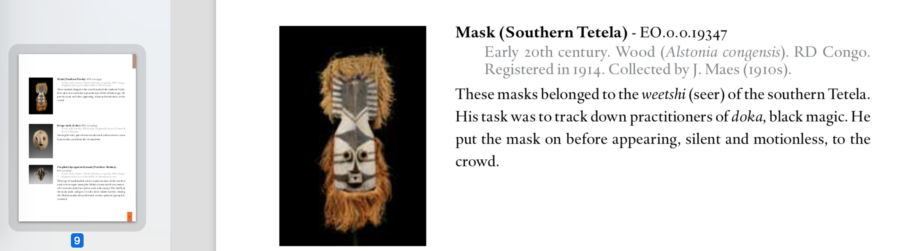

AUSGLIEDERUNG AUS: “ ‚Tempa‘ – Das Geheimnis der „Pseudo-Tetela Masken“ (Luc de Heusch)“ Auch diese frühere Erwerbung aus dem Raum „Tetela – Sungu -Tempa -Songye “ gehört in diesen Kreis.

Vorwort

Der Aufsatz von de Heusch und der darin tobende innerwissenschaftliche Streit machten mir große Probleme, aber die erworbenen Masken waren mir die Bauchschmerzen wert. Nun bot die neuere Studie (2011) von Julien Volper mit dem vielversprechenden Titel „Autour des Songye – Under the Influence of the Songye“ (Parcours du Monde und Gourcuff Gradenico, 2011) im zweiten Teil „A return to Tetela masks“, eine Art Wiederaufnahme-Verfahren an. Das Nebeneinander des englischen und französischen Textes, von Abbildungen unterbrochen, macht die Darstellung nicht übersichtlicher. Im Ergebnis scheint man ohnehin nicht weiter gekommen zu sein. Zu den üblichen Verdächtigen hat sich übrigens kein regionaler Kenner zu Wort gemeldet.

Ich nutze die Gelegenheit wenigstens dazu, die bescheidene Tempa-Maske einer zweiten Stilrichtung auszugliedern. Ich beginne mit eigenen Beobachtungen an der Maske und folge dann wieder de Heuschs Text. 13. Juli 2024

Beobachtungen am Objekt: 21. Dezember 2019

- Das trockene Holz

- (Verblasste) Farben Schwarz-weiß-rot

- Das auffällig sauber verarbeitete Innere, überhaupt dünne Stege

- Zwei kombinierte ‚Parabel’spitzen: Oben ein 26,5 cm breiter Halbkreis von 19 cm Höhe (rechts und links), in den ist ein 18,5 cm schmales und 31 cm hohes Gewölbe eingeschnitten. Gesamthöhe 50 cm, das Gewicht dank dünner Wände eher gering.

- Die stechenden runden Tuben-Augen über einem schmalen kleinen Mund – die Metoko sind Nachbarn! Aber die Streifen sind stark verbreitert, unterschiedlich gefärbt und ‚in Reih und Glied’ gebracht. Anders als in den zwei Masken auf der Webseite von Bruno Mignot. Es ist aber eine mir aus einem Buch bekanntes Muster.

- Die doppelten Augen – Anders als an der ‚Präsentationsmaske’„Lengola/Songola“ (LINK) sind die unteren Augen nicht dominant, sie sind auch nicht schräg, aber sie bilden Dreiecke wie die Augen bei der linken der von Bruno Mignot präsentierten Masken. Durch diese Augen kann man blicken.

- Bohrlöcher hat bloß der Aufsatz, und gleich sechzehn davon. – Befestigung? Federn kann man in diese sechzehn senkrechten Bohrlöcher nicht stecken. Wie sah das Kostüm aus?

- Ohren hat die Maske keine, der Nasensteg ist dünn wie bei der einen Metoko, die abgeschnittene Herzform findet sich wieder bei der anderen.

de Heusch widmet dem Typ im Aufsatz Aufmerksamkeit und reichlich Abbildungen. Hier pp. 190/191 :

.

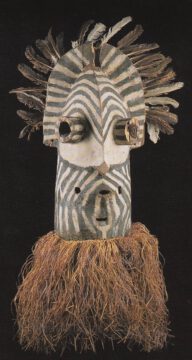

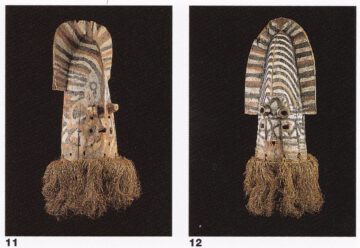

„Drei Masken, die zur gleichen morphologischen Klasse gehören wie die, die ich gerade beschrieben habe, wurden 1910 vom Museum de Tervuren erworben (Fotos 1O, 1 1, 12). Sie wurden von Administrator Müller geschickt, der sie mit demselben Namen wie die vorhergehenden Figuren (bwadi) identifizierte und ihre Herkunft eindeutig als Songye (und genauer als Tempa, die eine Songye-Enklave im Lubefu-Gebiet bilden) angab. Wir bemerken, dass diese drei Masken röhrenförmige Augen aufweisen, die stärker betont sind als die der Maske, die John White in Kasongo fotografiert hat.“ (S.191)

unten pp. 188/189

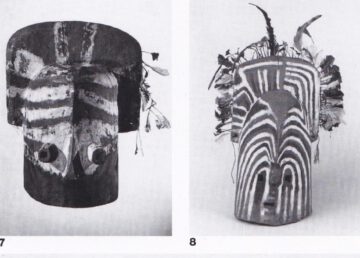

„Mehrere Arten von Masken wurden von Torday gesammelt in der Grenzregion Sungu-Songye. Ein erster Typ, relativ summarisch in seiner Ausführung, weist einen großen, mit Federn geschmückten Kamm auf, der über ein Gesicht mit röhrenförmige Augen hinaus ragt. Die stark entwickelte Stirn und die Schläfen sind mit roten und weißen Streifen gefurcht. (….) Torday und Joyce schreiben den Tetela (Sungu) noch eine andere Art von Maske zu. Sie veröffentlichen ein Exemplar neben der vorangehenden Maske in ihrem Werk (Torday & Joyce, 1922, S.76; Foto 8). Es handelt sich offensichtlich um eine stilistische Variante : Diesmal sind die gemalten weißen Linien, die das Gesicht, die Stirn und den gefiederten Kamm schmücken, deutlich krumm, und die Augen werden nicht durch Röhren gebildet. Dies ist die Maske, die von der angeblichen Sungu-Tänzerin getragen wird, die von den Autoren in demselben Werk veröffentlicht wurde (S. 75).

Eine wirklich bemerkenswerte Maske, die es verdient, als eine Transformation derselben Stilformel betrachtet zu werden, erscheint auf einem Foto, das von „Major“ John White aufgenommen wurde, der von 1923 bis 1926 in der methodistischen Mission von Minga blieb. (…) Auf dieser spektakulären Maske wird eine lange konische Struktur, die die Stirn überproportional verlängert, wiederum von einem halbmondförmigen Kamm gekrönt (Foto 9). J, A. Ratners begleitender Kommentar erwähnt, dass das Foto 1924 von White aufgenommen wurde, während er von einem „Tetela-Hexendoktor“ getragen wurde. Eine Notiz von White gibt weiter an, dass diese Maske Mwadi heißt, dass sie jetzt zu einer Londoner Privatsammlung gehört und in Kasongo gefunden wurde. Es scheint also, dass Kasongo für einige Zeit der privilegierte Ort war, an dem die Tempa Songye, deren Kultur uns völlig unbekannt ist, diese sogenannten Tetela-Masken an Torday und White lieferten. Sie unterscheiden sich zwar bis zu einem gewissen Grad von den klassischen Songye-Werken, die Dunja Hersak unter den westlichen Songye studiert hat. Aber die Familienähnlichkeit ist bei alledem nicht weniger offensichtlich.(….) “ (p. 188)

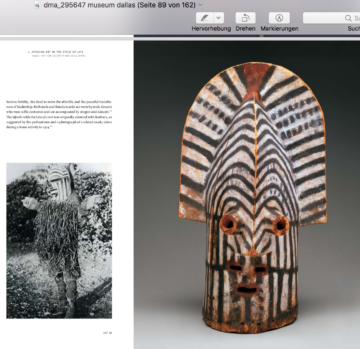

Am 14. August fand ich im digitalisierten Katalog „The Arts of Africa“ des Dallas Museum of Arts folgendes schöne Exemplar dieser Art kifwebe mit einer knappen Erklärung des Kontextes (Transkription unten). Laden Sie sich ihn herunter. Er lohnt.

„(Kifwebe …..) bestow fertility, the dead to enter the afterlife, and the peaceful transference of leadership. Both male and female masks are worn by male dancers who wear raffia costumes and are accompanied by singers and dancers.

The kifwebe with the lateral crest was originally adorned by feathers, as suggested by the perforations and the photograph of a related mask, taken during a lunar activity in 1924“

deutsch: „„(Kifwebe …..) schenken Fruchtbarkeit, den Toten den Eintritt ins Jenseits und die friedliche Übertragung der Führung.“ Sowohl männliche als auch weibliche Masken werden von männlichen Tänzern getragen, die Bastkostüme tragen und von Sängern und Tänzern begleitet werden. Das Kifwebe mit dem seitlichen Kamm war ursprünglich mit Federn geschmückt, wie die Perforationen und das Foto einer entsprechenden Maske, aufgenommen während einer Mondaktivität im Jahr 1924, vermuten lassen.“

Alan P.Merriam publizierte bereits 1978 in AFRICA-TERVUREN XXIV – 1978 – 3 u. 4 den Aufsatz „Kifwebe and other masked societies among the Basongye“.

Darin erscheinen zwei oben gezeigten Masken de Heuschs – S.190/91 nos. 10,12 – als Fig.3 und Fig.5 unter dem Titel „Tempa Mask Eastern Kasai“, sowie eine weitere mit Röhrenaugen und seitlichem Kamm (fig.6), aber auch der bekanntere Helmtyp unter der Bezeichnung „Songye Mask Eastern Kasai“. Doch sein Thema ist ein anderes und Textbezüge der Abbildungen kann ich nicht ausmachen.