Noch einmal Kejsa E. Friedman ( Kap. II 1.2.3) : Hoffnungsschimmer nach der Katastrophe

Nach der von Friedman im Kapitel II 1.2.2 eindrücklich geschilderten Katastrophe für die Völker des Kongo stehen im letzten Drittel – ‚A Modern Clan Society‘ – Sätze, die auch mit der Floskel ‚Ein Gutes hatte …‘ hätten eingeleitet werden können:

„Mit dem Verschwinden der Großen Chiefs verschwanden auch die kulturellen Ausdrucksformen der traditionellen Macht: Menschenopfer, Tötung von Sklaven beim Abschluss von Verträgen und viele der grausamen Bestrafungen. Das letzte Menschenopfer unter den Yombe in Verbindung mit einem Begräbnis wurde 1887 vollzogen, als neun Frauen zusammen mit ihrem toten Ehegatten (lebendig, Gv) begraben wurden. Diese Praxis verschwand teils durch Intervention der Kolonialmacht, dem unbestrittenen Machtzentrum, teils durch den Niedergang der traditionellen Machtstruktur. Kriege und Kopfjagden hörten auf und der Kongo wurde merklich friedvoller und unaggressiver, mindestens was ihr sichtbares Verhalten anging. Der friedfertige Charakter der Bakongo wurde für Beobachter wieder sichtbar. Die Yombe hörten auf, ihre Dörfer einzuzäunen. Die Belgier wollten darin einen Schritt in die Zivilisation sehen. (…) In der neuen Kultur wurden Gleichheit und Solidarität betont.“ (Friedman 82)

Die einschmeichelnden Worte überdecken nicht völlig die eben beendete Darstellung der Katastrophe der kongolesischen Völker. Und darüber kann man nicht zur Tageordnung übergehen! Bevor uns tiefe Verwirrung überkommt, fährt die Verfasserin selber fort:

„Der Gebrauch von Fetischen und Beschuldigungen der Hexerei waren zwei Phänomene, in die am meisten Energie investiert wurde. Und der ‚witch-doctor‘, ‚Nganga‘ stieg mit dem weißen Missionar zusammen zu den einflussreichsten Figuren in der sozialen Arena auf.“ (ebd.)

Was gegen das Vergessen tun? – Wozu? Es gibt doch die Sichtweise der Überlebenden.

Was kann der Leser dafür tun, dass er die Lektion der Finsternis nicht gleich wieder vergisst über Details von Verwandtschaftssystemen und über dem akademischem Streit unter Anthropologen? Wenn wir Leser die erzählte Geschichte am Ende nicht überblicken, war die ganze Mühe umsonst. Zum besseren Überblick finden sich an vielen Stellen – nach dem Vorbild von ‚wikipedia‘ – Links zum raschen Wechsel der Perspektive.

Im Grunde übernimmt Kejsa Friedman die Sichtweise der Überlebenden, etwa der Mütter in den Ruinen: die Scherben zusammenkehren und ihre Verwendbarkeit prüfen. So betrachtet sie die ’neue Gesellschaft‘, die sich unter dem Gesetz der Eroberer ausbildete. Träume durfte man ja noch haben, und die Volksgruppen um die Kongomündung träumten heftig. Wer sich allerdings unter ‚Neuschöpfung‘ – ‚Creation‘ im Titel der Studie – so etwas wie ‚Erlösung‘ vorstellte, wurde enttäuscht wie Simon Kibangu und die anderen ‚Propheten‘ und wird bis heute endlos vertröstet. Denn nach dem sogenannten ‚Kongostaat‘ begann ein langwieriger und mühseliger ‚Wiederaufbau‘ mit Profiteuren und Verlierern, mit endlosen harten Verteilungskämpfen. Der Mensch kann damit leben. Davon handelt das Kapitel: Die neue Klanordnung.

Unter einer zur Vernunft gekommenen Kolonialverwaltung war es für eine gewisse Zeit sogar ein Vorteil, dass nach dem großen Aderlass Knappheit an Arbeitskräften herrschte. Schon im mittelalterlichen Europa ging es dem Volk nach der Großen Pest am besten.

Soweit der Beitrag bis zum 13.7.16 – Am 23.8. endlich Fortsetzung und Schluss!

Kajsa Ekholm Friedman fragt auf S. 82 von ‚Catastrophy and Creation – The transformation of an African culture‚ 1991:

Überlebten die matrilinearen Klans als traditionelle Inseln?

Vielleicht, weil die Kolonialmacht kein dringendes Bedürfnis hatte, sie zu zerschlagen? Förderte sie sie gar, wie MacGaffey 1983 schrieb, um die zähen Streitigkeiten über Landfragen, Siedlung, Heiraten usw. ihrer Rechtssprechung überlassen zu können? (82)

Doch für die Verfasserin handelt es sich nicht mehr um das gleiche Klansystem.

Der Klan wandelte sich von einer dynamischen politischen Grundeinheit mit wechselnden Allianzen, Teilnehmern und mit fließenden Grenzen tendenziell zu einem Netzwerk von Familienbeziehungen innerhalb den festgelegten Grenzen eines ‚Stammes’, das auch bei Auswanderung in die Stadt funktionierte. Die Heiraten standen unter der strengen Kontrolle der Ältesten. Mädchen wurden bereits als Kinder versprochen oder verheiratet, oft an ältere Männer, wenn das der Festigung eines Bündnisses diente. Widerspenstige Töchter flüchteten häufig zu verständnisvollen Missionaren, doch die Familie hatte starkes Drohpotential, konnte beispielsweise vom Nganga ihre Fertilität ‚verschließen’ lassen. (84)

Die moderne Klangesellschaft ist beides: tendenziell egalitär und totalitär.

Sie verlangt die Unterwerfung des Individuums, aber das gilt in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhundert mehr oder weniger für alle Mitglieder, ‚hoch’ und ‚niedrig’, Männer wie Frauen. Wer Privilegien genießt, bricht oft unter der Last seiner Verantwortlichkeiten zusammen.

Seit der Überlebenskrise in den 1980ern sind die Menschen noch stärker auf das Netzwerk ihrer Abstammungsgruppe angewiesen. Sie haben kaum eine Chance, sich davon zu emanzipieren (85), obwohl die Forderungen der Verwandtschaftsgruppe in klarem Widerspruch zu dem Wunsch stehen, in die eigene Kernfamilie zu investieren.

INDIVIDUALISIERUNG

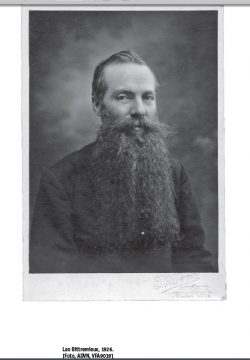

Dabei erwarteten Laman und Van Wing noch zu Beginn des Kolonialismus noch eine Individualisierung, die der europäischen Entwicklung vergleichbar wäre. Wurden doch die Individuen wurden aus ihren Verwandtschaftsgruppen herausgerissen und auf sich gestellt gezwungen, ‚ein persönliches Leben’ zu führen. Sie arbeiteten für die Weißen an entfernten Orten, nicht ohne Aufstiegschancen, verfügten über eigenes Geld, über das sie selbst die Kontrolle behalten wollten. (94) Selbst wenn sie aufs Dorf zurückkehrten, wollten sie sich oft nicht wieder in die traditionelle Machtstruktur fügen. Doch der Zerfallsprozess der Klan-Gesellschaft wurde von einer Gegenbewegung gebremst, durch die Häufung von Anklagen und Exekutionen wegen Hexerei, die sich hauptsächlich gegen solche energiegeladenen und unternehmerischen ‚Individualisten’ richteten. Und das gilt, stellt die Autorin ausdrücklich fest, bis heute (95)und auch in den städtischen Ballungsgebiete (84).

Die Einschätzung wird von jeder Menge aktueller Informationen aus den (84) Bas-Congo, aus Kwango oder Kinshasa bestätigt, selbst die Probleme meiner kongolesischen Händler am Mainufer passen dazu.

WIE FUNKTIONIERT DER KLAN ALS NETZWERK ?

Die moderne Klangesellschaft versteht man am besten aus der Perspektive des Individuums.

Die Autorin stellt das diesbezügliche Modell in der Vergangenheitsform dar, weil sie sich auf die Schilderungen der Informanten anfangs des zwanzigsten Jahrhundert stützt, die später von Laman und anderen publiziert wurden.

Die Verpflichtungen einer Frau

Sie war ihrem Onkel mütterlicherseits zeitlebens verpflichtet oder ihrem ältesten Bruder, wenn der Familienoberhaupt geworden ist. Sie musste ihn ab und zu besuchen, ihm Essen bereiten, auf seinen Feldern arbeiten, wenn er das forderte, ihm auch Geschenke machen. Entsprechendes galt für die anderen Mitglieder ihrer Verwandtschaft auf der mütterlichen Seite. Für ihren Klan sollte sie neue Mitglieder gebären, für ihren Onkel Neffen und Nichten. Laman beschreibt das liebevolle Verhältnis zwischen Bruder und Schwester. Er würde alles für sie tun, sie mehr lieben als seine Frau, denn diese gehörte ja zu einem anderen Klan. Schwangerschaft alle zwei oder drei Jahren wurde als ideal angesehen, und ihre Töchter hatte sie zu guten Frauen zu erziehen (female education) (97).

Bei Krankheit hatte sie ihrer Mutter beizustehen, ihrer Schwester auch bei der Geburt. Sie steuerte den größeren Anteil zu ihrer Nahrung bei. In der Regel ging sie morgens aufs Feld, kehrte erst nachmittags ins Dorf zurück, bereitete in einem langwierigen Verfahren Maniok vor und übernahm alle übrigen Arbeiten im Haus. In ihren heranwachsenden Töchtern hatte sie etwas Unterstützung.

Ihrem Ehemann gegenüber hatte sie eine gute Ehefrau zu sein, die ihm das Gefühl gab, Herr im Hause zu sein. Sie hatte sexuelle Pflichten, gab ihm zu essen und sorgte für ihn. Sie hatte ein Recht auf eigenen Besitz, musste aber ihrem Ehemann einen Teil ihrer Ernte abgeben. Sie hatte auch Verpflichtungen gegenüber seinem Klan. Ihr Vater hatte gleichfalls Anspruch auf Respekt und einen Teil der Früchte ihrer Arbeit. Versuchte sie dem zu entgehen, durfte er sie mit einer Verfluchung bestrafen, die ihr Unglück brachte. Sie hatte auch gegen seine mütterlichen Verwandtschaftslinie die üblichen Pflichten (98).

Die Verpflichtungen eines Mannes

Gegenüber seiner mütterlichen Linie waren sie vergleichbar mit denen einer Frau.

Onkel und Vater waren seine Vormünder in allen Fragen der Beziehungen zu anderen Gruppen, Heirat, Scheidung, Schulden usw. (98) Für die männliche Jugend verblasste die dominierende traditionelle Position des Mutterbruders nach der Unabhängigkeit zugunsten der des Vaters. Obwohl die Mehrheit in die städtischen Ballungszentren abwanderte, verstärkte sich die Abhängigkeit vom Vater. (96)

Der Mann trug auch die finanzielle Verantwortung für seine Schwestern und deren Kinder, musste etwa die Behandlung beim Nganga ‚und/oder’ im Hospital bezahlen, ebenso Medikamente, manchmal auch deren Schulmaterial. Oft besuchen Neffen und Nichten ihn in der Ferien, um etwas über ihre eigene mütterliche Abstammungslinie zu erfahren.

Bei Heirat hatte er der Frau ein eigenes Haus zu bauen, mehreren Frauen also mehrere Häuser. Er musste ihr bei der Brandrodung helfen, Bananen, Palmöl, Palmwein, Fleisch, ‚tsafu’ (Nahrungsmittel) liefern, ihr und den Kindern Kleider kaufen, sie beschenken und sie generell bei den Verpflichtungen gegenüber ihrer eigenen Familie unterstützen. (98)

Für einen ersten Eindruck sollten diese Informationen ausreichen. Zum Schluss meines Referats noch ein einziges Detail: Seine leiblichen Kinder gehörten zum Klan ihrer Mutter, nicht zu seinem. (98)