ID 2.267 Stand: 30.10.2023

Afrikanische und ozeanische Objekte könnten wieder zu objets sauvages werden, Quellen der Faszination mit der Kraft zu beunruhigen. Ihre Widerständigkeit gegenüber Klassifikationen könnte uns an unseren Mangel an Besessenheit und die vielen Mühen erinnern, uns eine Welt durch Sammeln aufzubauen.

James Clifford, zitiert im Blog „Geschichten ums Sammeln“(LINK )

)

Der Sammler atmet durch

Ein wenig hat mir der kürzlich gemeldete dumpfe Generalverdacht (LINK) meine methodisch behauptete Unbefangenheit gestört – verstärkt durch die Mitteilung eines erfahrenen Gelehrten über einen Maskentyp. Denn es ist Trotz dabei, wenn ich meine ‚für kleines Geld’ erworbenen Lieblinge inzwischen offensiv verteidige. Ich bin einfach kein naiver ‚Bedenkenträger’ mehr. Die Haltung hat mich über zehn Jahre an lohnenden Entdeckungen gehindert. Angesichts der unübersichtlichen Situation erweist sich ‚Trial and Error’ als erfolgreicher und für einen gelernten Pädagogen angemessener: Zu versuchen, dem Objekt möglichst etwas von seiner ‚Wahrheit’ zu entlocken! Selbstbewusst zeigt auch ein großes Museum wie Tervuren sogar mediokre Nachbildungen, wie der Kurator Julien in einem Booklet zur ersten Ausstellung nach Wiedereröffnung „Unrivalled Art“ 2018 mitteilt.

Die Mbole-Maske, die ich im August bereits für eine andere eintauschte, bietet die Gelegenheit, gleich zwei solcher ‚Wahrheiten’ näher zu kommen.

Masken-Schilde mit Sehschlitzen der Lilwa-Gesellschaft

Die „Lilwa“-Gesellschaft bei den Mbole hat unter uns Afrika-Sammlern einen schlechten Ruf, da ihre Figuren ‚Gehenkter’ weit verbreitet sind – Ich habe meine eindrucksvolle Skulptur seinerzeit psychologisch stark aufgeladen (LINK zum Beitrag). Auch sind mir abstrakte Gesichtsmasken mit Sehschlitzen schon immer unheimlich, zu stark. Sie hatten (und haben) ihre einschüchternde Funktion vor allem bei ‚Initiationen’, und ich fürchte nichts mehr als Initiationsriten mit Unterwerfung, Schmerzen, Ekel und Mutproben. Was ich etwa von (britischen Elite-)Internaten hörte, las und sah (inszeniert in der Filmsatire „If“ 1968, LINK), fand ich widerwärtig.

Kürzlich erwarb ich eine Maske der KELA, der ich eine ähnliche Ausstrahlung unterstellt habe – deren Rillen assoziierte ich mit solchen Schlitzen – zu Unrecht. (LINK).

Der Tausch der Masken

Ich notierte am 1.August : „Eintausch der spannungslosen Mbole! Da soll der ‚brave’ ovale Ritzmaskenschild mit schlampig eingeschlagenen Sichtspalten ausgerechnet einem Notabeln und ‚Henker’, als Würdenträger gehört haben?“

Die kleine Schildmaske aber hat Spannung in der Wölbung und ist äußerst praktisch bei rituellen Bewegungen, wenn eben nur – innerhalb des geschützten Ritualplatzes – phasenweise das Gesicht bedeckt werden soll.“

Beschreibung

Maße 32,5 x 22,5 cm, Tiefe knapp 10cm, der Griff ist integriert.

Das ‚Gesicht’ ist überlebensgroß. Von vorn gesehen ist es als Kugelausschnitt sinnlich präsent. Ein senkrechter hölzerner Bügel gibt der nach vorn drängenden Halbkugel eine Fassung. Die Schlitze lassen Mimik und Bewegung des hinter der hölzernen Panzerung verborgenen Kopfes erahnen, aber machen auch die materielle Stärke der Wand sichtbar. Die (ästhetische) Energie kann ich direkt spüren.

Beim Umdrehen der Maske genieße ich – immer wieder – den Anblick des kräftigen Griffs, der aus dem Holz heraus wächst und sich in die Hand schmiegt, ebenso die großen Bohrungen sowie Stroh und Geflecht, die dem kleinen Tanzschild ‚Frisur’ und ‚Bart’ verpassen.

Der Griff lässt das ein Pfund schweres Ritualgerät als sehr praktisch erscheinen. Ob diese Maske ‚tanzt’ oder nicht, sie ist kein passives Anhängsel eines Kostüms, wie wir Europäer uns afrikanische Maskengesichter mangels Anschauung meist vorstellen. Kein Fragment, sondern Akteur!

Kontext

Julien Volper schreibt in „Unrivalled Art“(no.49) über die Lilwa:„Eine Gesellschaft, die auch bei anderen östlichen Mongo-Gruppen wie den Yela oder den Kela zu finden war. Es wird angenommen, dass Lilwa in den 1890er Jahren bei den Mbole entstand. Ein erheblicher Teil der männlichen Mbole-Bevölkerung wurde initiiert, ebenso wie ein viel kleinerer Teil der weiblichen Bevölkerung. Die Identität von Lilwas hohen Würdenträgern war allen bekannt. Daher, Es wäre falsch, diese Gesellschaft als „Geheimgesellschaft“ zu bezeichnen, wie es die Kolonialverwalter manchmal taten. Der Zweck von Lilwa bestand darin, die Initiation junger Menschen zu überwachen, um sie zu eigenständigen Mitgliedern zu machen. Vor allem überwachte die Gesellschaft viele Aspekte des Rechtslebens, des sozialen und religiösen Lebens der Mbole-Gemeinschaft.“ (Übersetzung Gv.)

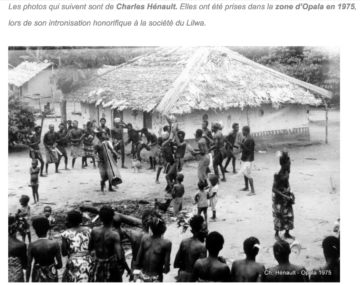

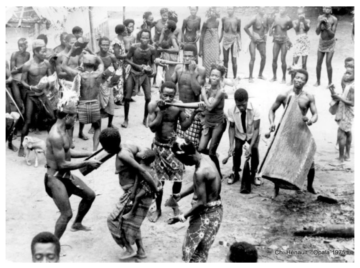

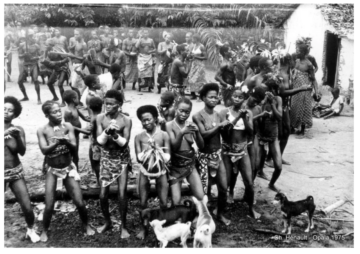

Welche handwerklichen Ansprüche stellen wir an das Objekt? Zu den Fotos von Henault aus den siebziger Jahren – zum Anlass seiner eigenen ‚Initiation’ – scheint das Gerät zu passen. Es könnte damals entstanden und benutzt worden sein. Henaults ‚Initiation’ war für Forscher bereits eine gängige Formalität. Das daran anschließende Fest im Rahmen der dörflichen Öffentlichkeit mit Musik, Tanz, Frauen und Kindern bot ihm die gewünschte Gelegenheit zum Fotografieren.

Zwei weitere Lilwa-Masken oder Maskenschilde zum Vergleich

Frisur und Bart und intakte weiß-rote Farbfassung. Der ‚Bügel’ löst sich hier formal in eine rote Nase und ganz kleinen geschlossenen Mund auf. Das Holz ist breiter und länger und macht einen weit weniger dramatischen Eindruck. Da passt zum Einsatz bei unterschiedlichen Gelegenheiten ebenso wie zur Tatsache der Verschiedenheit der Menschen und sozialen Gruppen.

Heute gefällt sie mir, oder doch nur das Foto?

Das zweite Beispiel hat einem anderen Sammler viel bedeutet. Er ist mir aus dem Kontext der Duala-Rennboote recht gut bekannt (LINK). Denn Elizabeth Morton hat für das Snite-Museum seine Sammlungstätigkeit recherchiert und in einer digitalen Broschüre publiziert. (LINK).

Der Aufbau ist ähnlich zu meiner – z.B. der Bügel

Aber die Form ist noch etwas weniger oval und weniger plastisch

Die Färbung in Rot, Schwarz und Weiß ist lebhafter, zudem nicht so vergilbt

Die Sehschlitze wurden vielleicht noch disziplinierter eingeschlagen

Die Umrandung fehlt oder ist nicht sichtbar, auch die Größe ist mir noch nicht bekannt.

Elizabeth Morton ergänzt im Katalog „Dimension of Power“ 2018 (LINK gleich zum pdf):

„Die Lilwa-Maske im Snite Museum ist wirklich außergewöhnlich und Mort betrachtete sie zu Recht als eines der schönsten Werke seiner Sammlung. Die Oberfläche ist kleiner und runder als andere bekannte Lilwa-Masken und weist ein erhabenes, geschwungenes „X“-Muster auf, dessen Bedeutung unklar ist.“

Das Sammlerporträt Owen D. Mort jr. im Katalog

Es ist unter mehreren Aspekten interessant. Darum wiederhole ich Passagen aus meinem Beitrag „Duala-Boote 2.2“ vom September 2021 (in Übersetzung):

„Mort hielt sich als Ingenieur zwischen 1974 und 1982 im damaligen Zaire auf. Er begann mit begrenztem Budget zu sammeln, gerade als die Wirtschaftskrise unter Mobutu begann. Der Ankaufsetat des ehrgeizigen Institut des Musées nationaux du Zaïre. (I.N.M.Z.) war bald erschöpft.. Die Lieferanten suchten vermehrt ihre Kunden unter den ansässigen Weißen. Auch Experten des I.M.N.Z. wurden zu Händlern. Mort besuchte regelmäßig die Treffen von ‚expatriate collectors and connoisseurs’ in Hotels und Privathäusern. Dieser Kreis stand unter dem Einfluss des schillernden Kunsthändlers Patrick Claes, der zuvor hauptsächlich für das I.M.N.Z. eingekauft hatte. Die Konkurrenz unter den Sammlern um „authentische Stücke“ war geradezu obsessiv. Daher wuchs Morts Bestreben, sich nicht länger von Experten, Händlern und Kopisten manipulieren zu lassen. Nun nutzte er Arbeitsaufenthalte im Landesinnern dafür, in den Dörfern ‚Kunst’ günstig einzuhandeln.Mit anderen Sammlern besuchte er auch Kopisten-Werkstätten in Kinshasa, wo sie sich für die Methoden der Fälschung und Verfälschung interessierten. Auf der Basis seiner dem Snite-Museum hinterlassenen Aufzeichnungen beschreibt Frau Morton verschiedene Formen des Katz- und Mausspiels zwischen Handwerkern und Kunden. Solche kommerziellen Schnitzer arbeiteten ohnehin ebenso für ihre Umgebung wie für Fremde. Das ist ja seit langem üblich. Mit der Zeit gelangte Mort zu hoher Wertschätzung dieser Handwerker. So begann er auf zwei verschiedene Weisen zu sammeln. Da waren die ‚authentischen’ Erwerbungen im Rahmen der Gruppe, daneben erwarb er ‚Kunst“, er kaufte bewusst ‚fakes’, wenn deren Machart in seinen Augen brillant war.(17)

Anfang der Neunziger Jahre kehrte er nach Amerika zurück und kaufte bei reisenden Händlern (itinerant dealers), wie wir sie auch in Europa kennen. Zunächst beschränkte er sich auf – vom Museen und Handel weniger beachtete – ‘antike’ Gegenstände (items) wie Waffen und Geräte. Im Hinblick auf eine Publikation seiner Sammlung fing er an, sich mit Fachbüchern vertraut zu machen, Zugleich sammelte er wieder fine authentic pieces. Hinweise erhielt er von den ex-Mitarbeitern Joseph Cornet und Charles Henault des I.M.N.Z. Es ‘implodierte’, als der schwerkranke Mobutu 1998 in großem Stil Objekte aus dem Museum in den internationalen Handel brachte. Unter dem siegreichen Kabila fiel das IMNZ dann in die Hände einer regime-linked mafia. (19) ( ….)

Mort stand zunächst unter starkem Einfluss von Cornet, er teilte also den Kongo in geografische Regionen ein und unterteilte diese nach ethnischen Gruppen. Die Frage der „Authentizität“ beschäftigte ihn sehr. Dabei bereiteten ihm westlich beeinflusste und christliche Kunst kaum Probleme, und er gestand sich die Sackgasse ein, in die sein Versuch der Verortung im Einzelfall geriet. Wegen Cornets Einfluss waren die zahlreichen Kunstwerken, die keinem bekannten Stil entsprachen, eins seiner größten Probleme. In Kinshasa waren sie typischerweise als Fälschungen abgetan worden. Doch viele Regionen, die manchmal nicht einmal zusammenhingen, hatten austauschbare Stile. In anderen Fällen, fand Mort, entstanden brandneue Kunststile in gewissen Königreichen und ethnischen Gruppen, wenn sie größer wurden oder Außenseitern begegneten (6). Die Anerkennung der Dynamik traditioneller Kunst öffnete ihm den Blick für die Innovationen von zeitgenössischen Handwerkern, und für den Wert ihrer Arbeit, selbst wenn sie nicht für „authentische“ Zwecke bestimmt war. Mort glaubte auch, dass viele ethnische Gruppen noch in den 1970er Jahren verschiedene Objekte rituell verwendeten, und Handwerker noch immer für diesen Markt produzierten. Und solche Schnitzereien waren seiner Überzeugung nach ebenso ‚authentisch’ wie irgendein Objekt, das wann auch immer in Afrika hergestellt wurde“. Während verschiedener Ingenieurprojekte in Amerika kaufte er bei reisenden Händlern, so auch das Bootsmodell. Mit dem Direktor des Snite-Museum hatte er früh Kontakt. Vor seinem Tod 2012 vermachte Mort seine Sammlung dem Snite Museum.“ (….)

Sie mögen sich fragen, welche Schlussfolgerungen Sie aus den Informationen über den Sammler Mort jr. ziehen sollen, für die Einschätzung seiner Lilwa-Maske und darüber hinaus?

Er war als ‚Ethnologe‘ Autodidakt, aber ein leidenschaftlicher Sammler mit jahrzehntelanger Erfahrung im Umgang mit Experten und Kollegen, mit guter Orts- und Landeskenntnis als Ingenieur. Er kombinierte Beharrlichkeit und Mut. Also ich vertraue seinem Urteil ein ganzes Stück weit , auch wenn ich damit über die Mbole und Lwilwa noch fast nichts weiß.