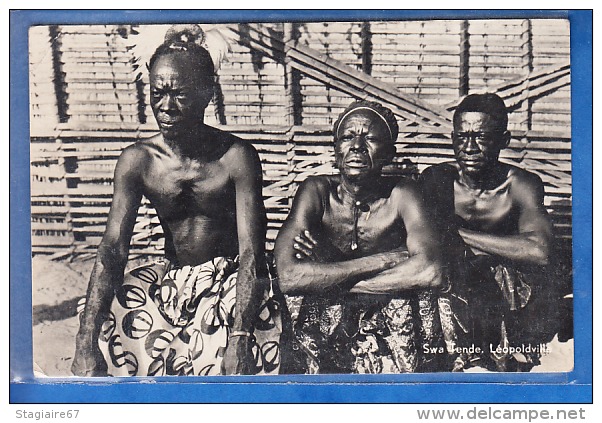

Wanderarbeiter in Leopoldville, Yaka? – images.delcampe.com-auction-000-316-098-485_001

Wanderarbeiter in Leopoldville, Yaka? – images.delcampe.com-auction-000-316-098-485_001

Jacques Denis, Les Yaka du Kwango – Contribution à une étude ethno-démographique, Tervuren, Annales – Série in 8 o. – Sciences humaines – no.53, 1964, XI + 103 S.

Jacques Denis, damals Professor an der Universität von Bujumbura, Burundi, arbeitete Ende der fünfziger Jahre bis zu den Unabhängigkeitswirren an der Monografie über die Bayaka, in der erklärten Absicht, die Informationsgrundlagen zu schaffen um ihnen in der Zukunft bessere Perspektiven zu geben. In der Einleitung vermittelt er uns, vor allem auch durch den Beitrag eines seiner Informanten, Joseph M., ein lebendiges Porträt der Vertreter dieser Gruppe, die es seit den dreißiger Jahren auch in die Hauptstadt der Kolonie zog. Dieses Porträt hat mir bereits vor Monaten auch emotional einen Zugang zu diesen Leuten verschafft, als ich ihre vitalen Tanzmasken noch gar nicht näher kannte. Ich bin gespannt, ob ich diese Darstellung anders oder gar mit tieferem Verständnis lese.

Denis beginnt mit der buntscheckigen Bevölkerung von Leopoldville, worin die Yaka einen eigenartigen Ruf erworben haben (Übersetzung unter dem Original):

pp. 1 – 3 Vergrößerung anklicken

pp. 1 – 3 Vergrößerung anklicken

Übersetzung S.1-2 (leicht gekürzt)

Von unscheinbarer Statur, häufig mager, fast immer arm und in abenteuerlich zusammen gewürfelter Kleidung, sieht man sie bereits vor Sonnenaufgang zu irgendeiner Baustelle trotten, wo sie eine Hilfsarbeit erwartet, hart und schlecht bezahlt. Abends kehren sie direkt in ihre Hütten oder Kammer aus gestampftem Lehm zurück, die sie zu viert oder fünft bewohnen und wo sie die einzige richtige Mahlzeit des Tages einnehmen. Dann sitzen sie um die spärliche Kohlenglut, halten einen Schwatz unter Männern und ziehen bedächtig und genießerisch an ihrer kurzen Tabakpfeife. Weder Frauen, noch Kinder. Die verheirateten Männer haben ihre Familie im Dorf zurückgelassen. Für die Mehrheit unter ihnen ist die Stadt ein notwendiges Exil, nicht ein Ort der freien Wahl.

Wir haben einige Freunde unter ihnen gewonnen und haben sie so besser kennengelernt. Denn ihr Leben als fleißige Ameisen, zuweilen ihre grimmige Haltung, ihre beschränkten Außenkontakte, eine vage Furcht oder Weigerung, zur Gänze städtische Gewohnheiten anzunehmen, das alles lässt bei ihren Mitbürgern Fehlurteile entstehen.

Wir haben Mitglieder anderer Ethnien gefragt, welches Bild sie von den berühmten Yaka hätten. Bei manchen musste man nur das Worte ‚ba-Yaka’ aussprechen, um auf ihren Lippen ein herablassendes, wenn nicht verächtliches Lächeln zu bemerken. Besonders ihre Nachbarn Kongo verbargen schlecht / p.2 / eine gewisse Überheblichkeit. Doch sobald ein paar Yaka auf der Bildfläche erschienen, verschwand sie sehr schnell und machte einem diffusen etwas ängstlichen Misstrauen Platz. Die Beziehungen zwischen den beiden Stämmen waren nicht immer friedlich, und die Reputation der Yaka als Krieger muss nicht erst etablierte werden, obschon die Legende von der Geschichte nicht ganz bestätigt wird.

Einer unserer besten Informanten, JOSEPH M., ein Mann vom Oberlauf des Kongo, Ngombe aus Lisala, der seit langem in Leopoldville lebt, hat uns bei verschiedenen Gelegenheiten gute Beobachtungen an den Yaka geliefert hat, schrieb seine Erinnerungen an die Zeit, als die ersten Yaka in die Stadt kamen, auf:

„ Die ersten Bayaka sind in Leopoldville gegen 1930 in kleinen Gruppen eingesickert aus Richtung des Lemba Plateau, das man (allgemein) für ihre Heimat hielt, andere kamen über viele Etappen auf der Straße direkt aus Kwango.

Auf einem über die Schulter getragenen dünnen Stock trugen sie Matope (Wildfrüchte von Lemba), die sie im Eingeborenenviertel verkauften, um dann stehenden Fußes nach Lemba umzukehren, ihrem Ort der Eingewöhnung und Zuflucht. Mit einem Schurz gegürtet, Pfeife rauchend und im Gänsemarsch – nicht anders kannte man sie.

Die Geschickteren oder wer Glück hatte, ergatterte sehr schnell eine Anstellung: als Küchenjungen, Hausboys oder Helfer, der unsere Mutter auf die Felder begleitete. Die Rekrutierung geschah und geschieht noch auf dem öffentlichen Markt, wo die Yaka sich auf gut Glück von Leuten anstellen lassen, ohne sich über die materielle Situation des ‚patron’ Klarheit zu verschaffen. Dabei streben sie doch einen gut bezahlten Job an.

Andere beharren darauf, ‚auf eigene Rechnung’ zu arbeiten, indem sie Feuerholz verkaufen, das sie im Wald von Ngunda-Lokombe (heute verschwunden) abgeschlagen haben; sie machen daraus Bündel, die sie durch die Straßen schleifen, und werden sie rasch wieder los zu eins, zwei oder drei Francs. Die Verkehrssprache ist für lange Zeit noch das ‚Staats-Kikongo’, das den Bakongo patrons leicht fällt, während für die Bangala die Verständigung mit ihren Bediensteten vor allem anfangs mühsam ist, da die Yaka eher Kikongo als dem Lingala verstehen.

Stets vom Wohlstand träumend, suchen nicht wenige Arbeit bei den portugiesischen Geschäftsleuten. Da diese mit Kikongo gut zurechtkommen, ist die Verständigung kein Problem. So haben allmählich die Bayaka verschiedene Aufgaben übernommen. Bei den Weißen: den Hof kehren und das Gestrüpp zurückschneiden, als ambulante Verkäufer aus Körben voller kleiner Flaschen Benzin verkaufen oder Reis in Säcken, beim Aufteilen, Wiegen oder Öffnen der Verpackungen helfen. Kurz, es waren einfache Arbeiten, die gar keine geistige Anstrengung verlangten. Bei den Schwarzen gingen sie zusammen mit den Frauen zum Hacken aufs Feld, in der Küche wuschen sie Geschirr. Sie spalteten Holz und machten für ihre Chefinnen kleine Besorgungen außer Haus, alles, was im Haushalt so anfällt.

Sehr rasch hat die Arbeit ihre Lage verbessert, zum Beispiel die Kleidung. Der Schurz bleibt zwar, mit einer dicken Schicht Palmöl eingerieben, ihr ‚heiliges’ Kleidungsstück. Sie bedecken den Oberkörper nun aber gern mit einem boubou, einem ärmellosen Leibchen, oder einer länger geschnittenen Weste. Das Gilet setzt sich durch und wird bis über die vierziger Jahre hinaus ihre typische Tracht, macht sie aber auch zum Gespött der Leute von Kinshasa. Es reichte aus, gegenüber einem Träger dieser Weste das Wort ‚kwele’ auszusprechen, damit er sich furchtbar aufregte. Es war eine Beleidigung, damit wollte man ihn lächerlich zu machen.

Bei ihrem Aufenthalt in Kinshasa dachten die Yaka an die Sicherheit, den Schutz ihrer Person, so schwach der auch wäre. So lebte man immer in derselben Gruppe von Angestellten – ein familiäres Zusammenrücken mit verschiedenen Altersstufen. Die Hausboys, die wie die Gehilfen in der Landwirtschaft normalerweise isoliert arbeiten, treffen sich am Abend und drängen sich zu viert oder sechst in eine Küchenhütte. Es sind Brüder oder Cousins oder Schwiegereltern. Sie besuchen einander häufig, und wenn es darum geht, jemanden für einen Job zu empfehlen, versuchen sie immer einen Bruder, einen Cousin, ob älter oder jünger, zu präsentieren, um über ihr gegenseitiges Verhalten zu wachen, aber auch um einander bei einem Unglücksfall so gut wie möglich zu helfen, z.B. bei Beschwerden im Bauch die passenden Heilpflanzen zu suchen, für die Behandlung mit Einschnitt und Absaugen von Blut mit Hilfe eines Antilopenhorns zu sorgen u.s.w.. Diejenigen, deren Konstitution den Härten des Klimas nicht standhielt, es waren übrigens wenige, wurden auf dem Rückweg ins Dorf von einem Familienmitglied begleitet.

Die Bayaka, die ihre Heimat verließen, hatten nur ein Ziel: ein Vermögen anzuhäufen und eines Tages voll bepackt nach Hause zurückzukehren. So registrierte man an ihnen eine Sparsamkeit, die direkt in Geiz überging. Die Küchenboys beispielsweise erwarteten alles von ihren Chefinnen und öffneten nur unter großen Schmerzen ihre kleine Geldtasche, um ihr einen meya (0,50 fr) oder sengi (0,05 fr) für die Beschaffung von Lebensmitteln zu entnehmen. Sie lebten fast ausschließlich von Resten bei Tische und vom Bodensatz in den Kochtöpfen. Sie taten alles, um die Wertschätzung ihrer maitres zu vermehren. So erhielten sie Schurze, kurzärmelige Hemden und kurze Hosen, / S.4 / die sie in der Erwartung horteten, sie in den Heimaturlaub mitnehmen zu können. Das ist die berühmte modische Yaka-Tracht.

Bis 1940 waren sie ganz integriert und ihre Zahl stark angewachsen. Was die ersten Emigranten an Früchten ihrer Arbeit freudig in die Dörfer brachten, sorgte für Aufregung, Leidenschaft und Auswanderungsfieber bei den Mitbürgern, die sich ihrerseits in ganzen Karawanen auf den Weg machten. Lemba war nur noch eine einfache Zwischenstation, nicht mehr der Ort für die erste Akklimatisierung. Sie fielen nun direkt in das Weichbild der Stadt ein. Kinder (Acht- bis Zehnjährige) waren mit in der Karawane. Man sah sogar einige kleine Haushalte ohne Kinder.

Um 1950 werden ihre Tätigkeiten immer anspruchsvoller: Man sieht sie auf den Baustellen den Betonmischer bedienen, die Schubkarre schieben, man trifft sie als Köche in bürgerlichen Häusern, sieht sie kleine boutiques indigènes betreiben und kleine Bars usw. Das Lingala sprechen sie nun ebenso häufig wie das ‚Staats-Kikongo’, denn für die Bayaka ist es eine Ehre, Lingala zu sprechen, übrigens heute in Kinshasa die am häufigsten gesprochene Sprache. Ihr Lebensstandard verbessert sich. Die Bayaka sind nicht mehr entsetzliche Geizhälse, sondern versuchen, sich an das moderne Leben (la vie courante) anzupassen, indem sie sich mit ihren Ersparnissen etwas kaufen: Kleider, Fahrräder, Plattenspieler, Stoffe für die Frauen und andere nützliche Dinge für den Heimaturlaub.

Eins bleibt gewiss: Muyaka ist Nostalgie. Vielleicht ist es eine verbindliche Abmachung mit ihren Ahnen oder einfach dazu da, die Moral ihrer Ehefrauen zu unterstützen. Es sind aber nicht alle verheiratet. Ich habe mich hier und da umgehört, und aller Wahrscheinlichkeit nach sind die ausgewanderten Bayaka gehalten, zu festen Daten nach Hause zurückzukehren bei Strafe eines bösen Geschicks oder der Verfluchung durch ihre Familienoberhäupter.

Das ist mein kurz hingeworfenes Porträt einer sehr rückständigen Bevölkerungsgruppe, die sich aber sehr rasch weiterentwickelt hat (Man beachte den Ausdruck évolué ! Gv) unter dem glücklichen Einfluss einer Stadt wie Kinshasa-Leopoldville, die mit einer Zivilisation in großen Schritten privilegiert ist.“

Jacques Denis vermerkt: Verfasst 1959. Im Folgenden ergänzt er den Bericht seines Informanten ab, wobei Wiederholungen unvermeidlich sind.

p. 4 – 5

Das Wichtigste im Auszug: /p. 4/

Wie Kundschafter haben sie zunächst das Terrain sondiert. Zunächst haben sie in kleinen Weilern auf der Ebene von Lemba Zuflucht gesucht und von Zeit zu Zeit schnellen Schritts kurze Ausfälle in die Stadt gemacht. Man dachte bereits, sie kämen aus Lemba. Dann gründeten sie kleine Kolonien am Rand von Kinshasa wie Kintambo und Ndolo. Eher widerstrebend wurden sie in das städtische Netz einbezogen, aber blieben lieber zusammen.

/p.5/

Noch 1965 war ein bestimmtes Viertel nur als ‚wenze na Bayaka‘ bekannt.1959 bis 1961 haben sich Yaka sogar in einer Girlande kleiner Dörfer vor der Metropole neu gruppiert. In unruhigen Jahrenhält man lieber Abstand.

Während die Geldwirtschaft in die entlegensten Winkel des Landes vordrang, blieben die Möglichkeiten, auf dem Land Geld zu verdienen minimal. Da im unterentwickelten Kwango die Menschen nichts anderes als ihre Arbeitskraft hatten, machten sie sich auf den Weg ins Exil, nach Leopoldville und die Arbeitsgelegenheiten entlang der Eisenbahn nach Matadi und bis ins ferne Mayumbe. (Denn dort gründete man Plantagen. Gv) Nach 1945 verstärkte sich die Wanderung noch. Auf einem als ‚Bayaka-Pfad‘ bekannten Weg abseits der Straßen kann man Gruppen von zehn bis zwanzig Männern ziehen sehen, singend und erzählend, um Müdigkeit und Hunger zu vergessen. Sie legen so fünfhundert, sechshundert oder mehr Kilometer zurück. Wenn sie das Angebot eines recruteur annehmen, fahren sie auf einem Lkw. Und wenn sie am Ende ihres Aufenthalts Glück haben, finden sie für sich und kostbares Gepäck wieder einen oder mehrere Transportgelegenheiten. Man beobachtet also ein ständiges Hin- und Her.

Freilich wird es für den Wanderarbeiter immer schwieriger, sich auf Neue in das dörfliche Milieu einzufügen, je länger die Abwesenheit gedauert hat. Man hat das gesehen, als der Staat die nun arbeitslosen Männer in ihre Heimat verfrachteten. Die Lkws waren kaum wieder abgefahren, da machten sie sich bereits wieder auf den Weg nach Leopoldville. Ich habe einige getroffen, die zwischen Januar 1959 und Juni 1960 mit militärischem Zwang repatriiert worden sind.

Auf den nächsten Seiten diskutiert Jacques Denis zwei konträre Positionen zur ‚relativen Überbevölkerung‘ im dünn besiedelten Land der Yaka, das eigentlich nur ‚unterentwickelt‘ sei wie andere Landstriche. Für vernünftiges Handeln brauche man aber erst einmal solide Informationen. Bei deren Sammlung wird er von den Ereignissen um die ‚Unabhängigkeit‘ des Kongo unterbrochen. 1965 entschließt er sich, wenigstens das gesammelte Material zu veröffentlichen. (S.6 – 8) Davon möchte ich bei Gelegenheit weiteres über den Blog verbreiten.