Ursprünglich war das Thema in den Blog über „drei junge Männer an der Kamerunküste zwischen 1882 und 1919“ (2.5) (LINK) eingefügt. Doch es widerstrebte mir die ganze Zeit über, die triviale Erwerbung eines so konventionellen Produkts mit den dramatischen und tragischen Ereignissen in Verbindung zu setzen. Dafür können jetzt weitere Objekte und Zusammenhänge einbezogen werden. 30.3.2022

Das ‚Duala‘- Bootsmodell von Georg Waldau (Carlotta/Stockholm Depotnummer 1919.05.0082)

Das Objekt zeigt alle wichtigen Details, die Kanus angesehener Personen hatten: einen dezenten Steven (Seekuh, Leopard und ‚Farn’) mit ausgearbeiteter Befestigung, zehn Ruderbänke, Fahnen vorn und hinten, an der breitesten Stelle zwischen zwei Ruderern den großen Herrn mit Hut und Sonnenschirm, Trommler im Heck gegenüber dem Steuermann mit spitzem Hut, auffällig: auch er mit einem Ruder. Realistische Proportionen eines gedrungenen Bootskörpers, der als Modell entsprechend nur zwei Meter lang ist.

Erwerbszeitraum 1890 bis 1919

Das vorgeschlagene Zeitfenster „1883-1886“ für den Erwerb ist zu früh angesetzt, denn Waldaus kleine Gruppe erreichte den Hafen Victoria erst am 27. Dezember 1883 (Knutson in Ardener,24) Man hatte Entdeckungen und Jagdabenteuer am Kamerunberg im Kopf. Dann kamen Hunger und Fieber, die beiden schwedischen Knechte starben, und ein Jahr später, als man von den Bakweri Ländereien in den territories of Cameroon Mountains erworben hatte, kam man bereits in Kontakt mit Vertretern des Deutschen Reichs, mit denen Waldau zu kooperieren sich entschied. Die Ländereien wurden 1888 zum Kronland erklärt und enteignet, im Ergebnis trotz zähem Ringen mit der Kolonialverwaltung entschädigungslos. Erst als Knutson, Waldau and Heilborns Afrikanska Handelsaktiebolag 1890 mit Hauptsitz Lobe eine Reihe von Faktoreien an Stränden und riverbanks der Küste zur Ausbeutung des eher zufällig in seinem Wert entdeckten wild rubber vine betrieben, war Waldau an Orten, wo Kanus und Wasserkulte Bedeutung hatten, und hatte Geld und Muße. Später bis in den Weltkrieg hinein und selbst unter britischer Besatzung stand Waldau als Manager im Dienst der 1899 gegründeten riesigen Konzessionsgesellschaft Nordwest-Kamerun.

Bevor er wohl sich vermutlich ab 1923 auf die Kanarischen Inseln übersiedelte, besuchte er noch zweimal Schweden (Ardener, 7), 1919 fand mit Sicherheit ein Besuch statt.

Auftragsfertigung für Waldau?

In Victoria hatten die Baptistenmissionare seit 1846 neben Schulen auch Schreiner- und andere Werkstätten eingerichtet. Dort war auch vom Hafen her Nachfrage für Bootsmodelle aus Holz zu erwarten.

Aufgrund der deutlichen Detailfotos der Carlotta-Datenbank halte ich das Modell für eine Auftragsanfertigung für Waldau. Es ist nicht nach Duala-Art bemalt, hat die Farbe hellen Holzes und wirkt noch heute frisch bis in die verwendeten Kordeln.

Aufgrund der deutlichen Detailfotos der Carlotta-Datenbank halte ich das Modell für eine Auftragsanfertigung für Waldau. Es ist nicht nach Duala-Art bemalt, hat die Farbe hellen Holzes und wirkt noch heute frisch bis in die verwendeten Kordeln.

Ich muss zugeben: Der erste Eindruck einer gut proportionierten Skulptur mit klaren und hellen Formen auf den Abbildungen ließ mich bestimmte Eigenarten übersehen, durch die sie sich von den bisher beschriebenen Bootsmodellen unterscheidet. Lassen wir die grobe Gestaltung des tange beiseite, weil es schwer ist, dabei Grenzen zu ziehen, und beschränken wir uns auf die Mannschaft des Bootes.

Anderswo fand ich keine mit dem Messer geschnitzte Arme und Ruder, – ich bin immer noch der Ansicht, dass man gestanzte Teile in Douala von einer speziellen Werkstatt beziehen konnte. Die Köpfe sind auf eine schwer zu beschreibende Art ausdruckslos. Die Körper widersprüchlich: Was sollen die betont langen, schwanger wirkenden Bäuche mit Nabelbruch – einmal sogar Brüste? – auf einem Rennboot? Sie sind allerdings ‚typisch afrikanisch‘. Und die abgeschnittenen Beine sind dann nur noch eine ungeschickte, von Vorbildern aufgezwungene Lösung. Irgendein zugewanderter Schreiner und Schnitzer, nehme ich an.

Probleme mit Vergleichen

Ein zweiter Blick auf das Boot von Sczolz-Rogozinski (2.3)

Vergleiche erweisen sich im Detail als unergiebig, an diesem Boot wegen des lückenhaften Erhaltungszustands, bei anderen Exemplaren schon wegen der beschränkten Ansicht und geringen Aufösung der mir vorliegenden Abbildungen.

Beim Durchblättern der zusammengestellten Mappe gewinne ich den Eindruck, dass Übereinstimmungen mit anderen Exemplaren in einem Merkmal – wie Mützen oder aufgemalte Backenbärte oder die Behandlung des Unterleibs – durch auffällige, manchmal groteske individuelle Eigenheiten, die anderswo nicht vorkommen, durchkreuzt werden. Offensichtlich sind sie in unterschiedlichen Werkstätten der Region hergestellt worden zu verschiedenen Zeiten. Die Bemalung bietet den schwächsten Anhaltspunkt, solange man die Einflüsse von Restaurierungen nicht vor Ort einschätzen kann.

Eine historische Fotografie !

Zu meinem Trost fand ich eine kleine historische Fotografie aus der Sammlung der „Basler Mission“. Die schwache Bildqualität versuche ich durch sorgfältige Beschreibung auszugleichen. Das Foto von Gottlob Walker „Geschnitzes Kanu“ ist eine große Seltenheit. Ich habe es bereits beschrieben und gedeutet, soweit ich die Details erkennen konnte:

Auf dem offenen Platz vor einer typischen Duala-‚Wohn-Baracke’ (waagrechte Ziegel) steht auf zwei hölzernen Rollen aufgebockt ein wohl drei Meter langes Bootsmodell (Vergleich Personen), geometrisch bemalt mit aufgestecktem hölzernen Bootsschnabel (tange). Der ist kurz, denn die Bootsspitze ist so lang gezogen und schlank wie am Heck. Ein weißer Pelikan (vgl. Leuzinger 1972, Abb. O8) steht etwas erhöht über einer weißen Girlande und schaut nach vorn. Keine weitere Figur?

Das Muster auf der Bordwand wird von aufrechten und liegenden Rechtecken gebildet, keine Rhomben.

Im Boot meine ich acht weiße Figuren mit langen Oberkörpern in sechs Reihen zu wahrzunehmen. Sie sitzen etwas zurück gelehnt, die Abstände sind weit, besonders zum Bootsführer hinten und zum wohl nach rückwärts gerichteten Taktgeber vorn.

Davor das Familienoberhaupt, eine Frau und vier Jungen, rechts in der zweiten Reihe zwei erwachsene Gehilfen. Mann und Frau tragen ortsübliche Wickelröcke und Hemden, die übrigen bloß Wickelröcke.

Eine Werkstatt kann ich nicht erkennen. Durch die zwei sichtbaren Eingänge kann der lange Bootskörper nicht bugsiert worden sein. (Vergleich dazu Walkers Foto „Schreinerei in Bonaku. „: BMA E-30.05.052 )

Meine Vermutung : Der Moment der Übergabe an den Kunden. Ich stelle mir die Frage: War der Fotograf Gottlob Walker im Auftrag der Mission der Kunde oder bloß der Begleiter?

Die Kuratoren Rhyn und Moser vom Archiv in Basel können darüber nichts sagen. Dr.Moser hat mir jedoch die Kurzbiografie des Fotografen Walker und per Email am 12.1. 2022 in dankenswerter Sorgfalt folgende Informationen zukommen lassen:

Gottlob Walker war von 1887 bis 1906 für die Basler Mission in Kamerun tätig. Er arbeitete dort als ordinierter Missionar. In der Beilage sende ich Ihnen den Auszug aus dem Brüderregister mit den wichtigsten biografischen Angaben zusammen mit einer Legende über die Bedeutung der einzelnen Spalten.

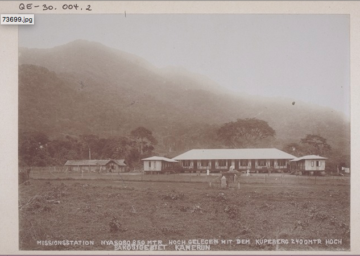

Das Bild QE-30.011.0006, auf das Sie Bezug nehmen, stammt ursprünglich aus einer Schachtel mit Aufnahmen, die mit „Alte Bilder aus Nyasoso. Miss. Walker“ angeschrieben war. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Fotografien nicht nur aus Nyasoso stammen. Da die einzelnen Bilder nicht datiert sind, wurde bei allen die Laufzeit 1887-1906 eingetragen, also den gesamten Aufenthalt von Gottlob Walker in Kamerun.

Diese lange Laufzeit macht es auch unmöglich, mehr über die Hintergründe des Bildes und des Kanus herauszufinden. Die Missionare schrieben mindestens alle drei Monate einen Bericht über ihre Tätigkeit an die Zentrale in Basel. Das heisst, man müsste im Fall von Gottlob Walker rund 40 umfangreiche handschriftliche Berichte durchgehen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass der Kauf oder die Sammlung von Objekten in den Berichten fast gar nicht erwähnt ist.

Die Basler Mission hat vor ein paar Jahren ihre Sammlung dem Museum der Kulturen in Basel geschenkt. Falls es dieses Boot oder ein Modell davon noch gibt, müsste es dort vorhanden sein. Das Museum hat in einem Projekt bereits versucht, die Herkunft von Objekten zu klären. Dies erwies sich aber in den allermeisten Fällen als sehr schwierig. In der Sammlung befinden sich vorwiegend Alltagsgegenstände und fast keine Kulturobjekte. Sie können aber gerne beim Museum der Kulturen nachfragen, ob das Boot dort bekannt ist.Sie können das Bild gerne auf unsere Seite verlinken. Es bestehen keine Urheberechte mehr daran. Ich hoffe, meine Angaben helfen Ihnen etwas weiter und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Nachforschungen.

Mit freundlichen Grüssen Patrick Moser

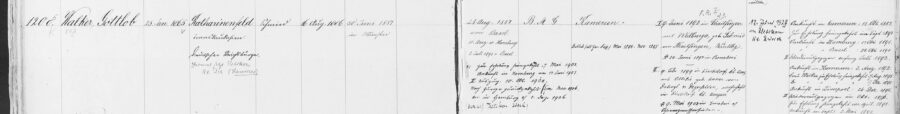

Auszug aus dem Brüder-Register :

Transkription:

BV Fortlaufende Nummer 1208 – Walker, Gottlob Geburtstag 25. Jan. 1865 – Heimatort Katharinenfeld Transkaukasien – Deutscher Reichsbürger – Heimat jetzt Uetikon Kt.Zch. (Schweizer) – Früherer Beruf Schmied – Eintritt 16. Aug. 1886 – Eingesegnet 30. Juni 1887 im Münster Ordination ( entfällt. Nach https://de.wikipedia.org/wiki/Luthertum ist „ordentlicher Beruf“ hinreichend) – Abgereist 28. Aug. 1887 von Basel / 31. Aug. von Hamburg / 3.Juli 1892 v. Basel/ X) zur Erholung heimgekehrt im Mai 1903 Ankunft in Hamburg am 17. Juni 1903 V. Auszug: 10. Okt. 1904. / Nach (…) zurückgekehrt … Nov. 1906 / (Dez. 21.) Uetikon Zürich – In wessen Dienst B.M.G. Arbeitsposten Kamerun Bethel (als Ger. Kass.) Mai 1894 – Nov. 1895 – Verheiratet 19. Juni 1892 in Thailfingen mit Walburga, geb. Schmid von Thailfingen, Württbg. + (gestorben) 24. Juni 1897 in Bonaberi – Gestorben 12. Juni 1929 in Uetikon Kt. Zürich

Bemerkungen Ankunft in Kamerun : 12. Okt. 1887. Zur Erholung heimgekehrt im Sept. 1891 / Ankunft im Hamburg: 17. Okt. 1891. Ankunft in in Basel : 23. Okt. 1891. II Wiederausgezogen anfang Juli 1892. Ankunft in Kamerun: 3. Aug. 1892 – Frau Walker zur Erholung heimgekehrt. 7. Aug. 1895 Br(uder zur Erholung heimgekehrt) Dez 1895 – Ankunft in Liverpool : 26. Dez. 1895. III. Wieder ausgezogen im Okt. 1896 – Zur Erholung heimgekehrt im April 1898. Ankunft in Basel : 2.Mai 1898

Die Informationen sind äußerst knapp und ganz auf die Zentrale bezogen. Nicht einmal die Ortswechsel innerhalb Kameruns zwischen 1887 und 1906 sind festgehalten. Auch diese Aufenthalte in Nyasoso auf 800 Meter Höhe, wo weitere Fotos entstanden, dienten Walker der Erholung.

In der Nähe – zwei Kilometer entfernt über der Missionsstation – verzeichnet Google maps den „Mont Coup“, möglicherweise den legendären „Mont Kupé“, auf dem die verlorenen Seelen Zwangsarbeit leisteten? Geriet nicht achtzig Jahre später der Priester de Rosny als Weißer in den Verdacht der Hexerei, des Handels mit versklavten Seelen? (LINK zu „Die Augen meiner Ziege“, dort auch die von mir nicht zitierte Stelle S.84-85 im Kapitel „Ekong und der Sklavenhandel“ ).

Die Aspekte : ‚Kaukasiendeutsche‘ und Pietisten

https://de.wikipedia.org/wiki/Kaukasiendeutsche

Radikale Pietisten, auch „Separatisten“ genannt wegen ihrer Trennung von Landeskirche (https://de.wikipedia.org/wiki/Radikaler_Pietismus), suchten und erhielten bei Zar Alexander I. die Siedlungserlaubnis im Kaukasus, 1818 wurden bei Tiflis in Georgien 8 Kolonien von 800 Großfamilien gegründet, die größte war Katharinenfeld. (Es folgtdie lebendige Beschreibung des deutschbaltische Forscher Friedrich Parrot auf seiner Expedition zum Berg Ararat 1829, der auf dem Basar von Eriwan württembergische Siedler getroffen hatte !)

In einer Kultur frommer Kolonisten aufgewachsen, die friedlich als religiöse Emigranten unter Kaukasusvölkern (in diesem Fall unter Georgiern) lebten, zum Handwerker (Schmied) ausgebildet, entscheidet er sich mit 21 Jahren zur Mission im ‚dunkelsten Afrika’. Ich muss sofort an schwedische Pietisten wie Karl Laman denken, der zur gleichen Zeit im Mayombe-Gebirge an der Kongo-Mündung stationiert war (* 1867-1944, 1891-1919 mit Frau Selma im Kongo), (LINK zu: „Erweckungsbewegung im Kongo 1921 und schwedische Missionare“) . Anders als Laman, https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Edvard_Laman hatte Walker aber nicht den enzyklopädischen Forschergeist und die akademische Ausbildung (eine 2jährige betont wissenschaftlich orientierte Missionsschule) in Stockholm, für deren Kosten bei dem jungen Schweden aus einfachen Verhältnissen die durch Heirat zu Geld gekommene Schwester aufkam.

Auf den Spuren der Livingstone Inland Mission (LIM) machten sich Missionare des SMF ab 1878 auf den Weg einer ‘Missionierung ganz Zentralafrikas möglichst in einer Generation’. Der Bund hatte sich gerade erst gegründet – erst 1860 war die Zwangsmitgliedschaft ausnahmslos aller Schweden in der lutherischen Reichskirche gelockert worden, unter der auch Pietisten gelitten hatten. Das Kongobecken war seit Livingstone und Stanley das Drehkreuz Afrikas. Und die baldige Wiederkehr Christi lag in der Luft. Es war keine Zeit zu verlieren, die Menschheit sollte endlich zu ihrer Rettung ‚erwachen’ ( Jean-Luc Vellut*: Simon Kibangu Bd. I.2, 3-5, LINK siehe oben).

Wikipedia (anfang April 2016) liefert die folgende kurze allgemeine Skizze des ‚Pietismus’:

Der Pietismus entsprang einem Gefühl der mangelhaften Frömmigkeit, unzureichender christlicher Lebensführung und dem Drang zur Verifizierbarkeit des persönlichen Glaubens. …. Der Pietismus versteht sich als eine Bibel-, Laien- und Heiligungsbewegung. Er betonte die subjektive Seite des Glaubens, entwickelte aber auch einen starken missionarischen und sozialen Grundzug. In der pietistischen Praxis haben Konventikel (heute: Hauskreise) mit gemeinsamem Bibelstudium und Gebet oft eine ähnlich große oder größere Bedeutung als Gottesdienste….. Außerdem betont er das Priestertum aller Gläubigen. Neben Theologen wurden und werden auch Laien ohne akademische Bildung als Prediger geschätzt, als Redner, „redende Brüder“, in den Hauskreisen.

Es ist sicher kein Zufall, dass ein Handwerker und Pietist das einzige existierende Foto eines Duala-Schreiners gemacht hat. Vielleicht kannte er ja auch die Familie.

Vielleicht würde es doch lohnen, den schriftlichen Nachlass Gottlob Walkers zu studieren! 5.4.2022 Ich habe mich im Archiv angemeldet. 6.7.2022