Da der Beitrag noch immer regelmäßig aufgesucht wird, habe ich ihn noch einmal redigiert. 1.Okt. 2017

Versuch, die Kimbangu Zeugnisse der Missionare des ‚Svenska Missionsforbundet, SMF’ zu interpretieren

Jean-Luc Vellut, ed. : „Simon Kibangu – 1921:: de la prédication à la déportation – Les Sources“ 2vol. , Fontes Historiae Africanae (ARSOM-KAOW), Bruxelles 2005

– Seitenagaben aus dem vol.1

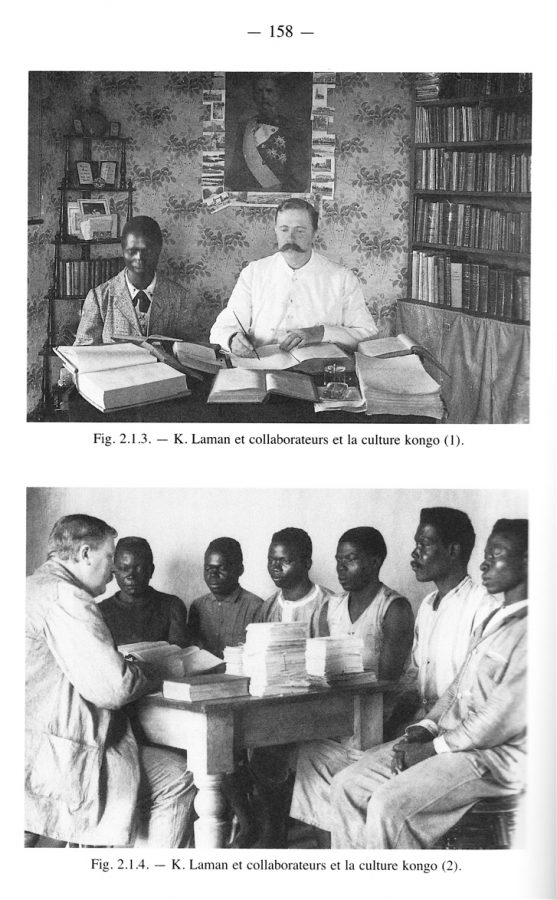

Ich hatte mich gefragt, wieso ausgerechnet schwedische Missionare im Kongo so sehr auf die einheimische Kultur eingingen und die einheimischen Diakone so intensiv einbezogen haben, dass einer von ihnen, Karl Laman, deren traditionelles Wissen auf Kikongo niederschreiben ließ, archivierte und zur Publikation vorbereitete.

Jean-Luc Vellut, Herausgeber von zwei Teilbänden Missionstexten über den kongolesischen Propheten Simon Kibangu, gibt zu Beginn einen lesenswerten Überblick über die Protagonisten und ihren geschichtlichen Hintergrund. Es handelt sich um Texte aus protestantischen Archiven, die entsprechenden katholischen Archivbestände blieben – warum auch immer – bisher unpubliziert.

Der erste Teilband dokumentiert Berichte aus dem Umkreis des ‚Svenska Missionsforbundet, SMF’.

Auf den Spuren der Livingstone Inland Mission (LIM) machten sich Missionare des SMF ab 1878 auf den Weg einer ‚Missionierung ganz Zentralafrikas möglichst in einer Generation’.

Der Bund hatte sich gerade erst gegründet – erst 1860 war die Zwangsmitgliedschaft ausnahmslos aller Schweden in der lutherischen Reichskirche gelockert worden, unter der auch Pietisten gelitten hatten. Sie waren Pietisten und wie ihre angelsächsischen Kollegen von hochfliegendem Geist beseelt. Das Kongobecken war seit Livingstone und Stanley das Drehkreuz Afrikas. Und die baldige Wiederkehr Christi lag in der Luft. Es war keine Zeit zu verlieren, die Menschheit sollte endlich zu ihrer Rettung ‚erwachen’ (I.2, 3-5).

Wikipedia (anfang April 2016) liefert die folgende kurze Skizze des ‚Pietismus’:

Der Pietismus entsprang einem Gefühl der mangelhaften Frömmigkeit, unzureichender christlicher Lebensführung und dem Drang zur Verifizierbarkeit des persönlichen Glaubens. …. Der Pietismus versteht sich als eine Bibel-, Laien- und Heiligungsbewegung. Er betonte die subjektive Seite des Glaubens, entwickelte aber auch einen starken missionarischen und sozialen Grundzug. In der pietistischen Praxis haben Konventikel (heute: Hauskreise) mit gemeinsamem Bibelstudium und Gebet oft eine ähnlich große oder größere Bedeutung als Gottesdienste….. Außerdem betont er das Priestertum aller Gläubigen. Neben Theologen wurden und werden auch Laien ohne akademische Bildung als Prediger geschätzt, als Redner, „redende Brüder“, in den Hauskreisen.

Dies prägte ihre Mission, aber auch ihre Wahrnehmung der religiös-politischen Erweckungs- und Erneuerungsbewegungen in den Kolonien der Franzosen und Belgier am Kongo. Da kamen sie mit ihrem Ansatz zwischen den Stühlen zu sitzen, ebenso als Ausländer wie als pietistische Freikirche auf der Basis einer Versöhnung des Menschen mit Gott in einer persönlichen ‚inneren Bekehrung’ oder Wiederbekehrung zu Gott, die stärker durch den Umgang mit der Heiligen Schrift vermittelt sein sollte als die Dogmen einer institutionalisierten Kirche. (Vellut: I (I) 3)

Die kongolesische Seite:

Jean-Luc Vellut schreibt in seiner Einleitung zum zweiten Teilband (II) 1): Entgegen den Klischees der frühen Kolonialgeschichtsschreibung schlief Zentralafrika keineswegs nach dem Zerfall der alten Reiche, eingeschlossen in ‚traditions’ et ‚coutumes’, sondern blieb immer ein wenig mit den großen Strömen der globalen Ökonomie verbunden.

Sogar mehr als ‚ein wenig‘, wie Wyatt McGaffey in mehreren Studien gezeigt hat. (ein Link) Auch Jantzen betont für die Küstenregionen die Verankerung der Religiosität in der politischen Kultur und ihre ständige ‚Neuerfindung’. Als Gegenspieler traten Familie, die bereits über anerkannte Fetische verfügten und Priester (Nganga) auf. Doch selbst von denen kamen durch persönliche Berufung immer neue ins Spiel. Seit dem 19.Jh. wandten sich christlich inspirierte Bilderstürmer gegen die etablierten Machtbündnisse. Und da rituelle Objekte als bloße Gefäße eingefangener Geister galten, hat man bei den Bekehrungen und bei Attacken auf den Nganga ‚viel Porzellan zerschlagen’! ‚Fetische’ zu verbrennen war die kleine Münze der Revolte. Wir machen uns von der traditionellen Mobilität wie von der Ausbreitung von Massenbewegungen der Afrikaner keine zureichende Vorstellung.

Versuch, die relative Nähe von Missionaren und Missionierten zu beschreiben:

Bei der Lektüre der Missionsberichte bekam ich manchmal den Eindruck gleicher Wellenlänge zwischen den Bakongo und ihren pietistischen ‚Hirten’, doch eingebettet in gegenseitige Missverständnisse.

Für beide war die persönliche Berufung durch Zeichen zu nennen, die einen jederzeit treffen konnte.

Der spirituelle Aspekt der ‚Reinheit’ verdient nähere Beachtung! Nicht auf leicht erlernbare dogmatische Rechtgläubigkeit, sondern auf authentische Glaubensüberzeugung sollte es ankommen.

Wenn man sich von Geistern umgeben weiß, liegt nicht nur die Bereitschaft nah, auf Geister zu hören, auch Besessenheit (durch gute und böse Geister) und Exorzismus. Auch in der Welt Kimbangus fand die Prüfung der Geister als Konfrontation der Geister statt. Das christliche Konzept von Satan und des Rückfalls in die ‚Sünde’ bot sich als Anschluss an. Es ging darum, sich dem ‚guten’ Geist zu öffnen und mit seiner Unterstützung die ‚schlechten’ loszuwerden. Sowenig man die Geister, die man rief, oder die einen vielmehr riefen und okkupierten, betrügen konnte, so wenig war ‚Gott’ zu betrügen.

In all den geschilderten Szenen der Begeisterung und Besessenheit des Jahres 1921 interessierten sich die Missionare auffällig stark für die Gründe des Zitterns, Hüpfens und Rufens. Sie versuchten spontan Einschätzungen, aber waren auch genervt. Sie verspürten Angst, wenn sie ihre Schützlinge ganze Nächte lang in der Kirche allein toben ließen und wussten, dass sie davon ausgeschlossen waren. Dabei stand für die Mission immer die innere Tatseite, ‚das Gewissen’, im Mittelpunkt. Man konnte bei ‚Rückfall in die Sünde’ auch wieder ausgeschlossen werden, aber auch später erneut aufgenommen werden.

Wer von den Dorfbewohnern vielleicht ‚Christ’ geworden war in der Hoffnung, Schutz zu finden, vor der Kolonialmacht, vor Zwangsarbeit und Kopfsteuer, war rasch enttäuscht. In solch aufgeregten Zeiten schienen die Menschen immer auf dem Sprung zu sein, von einem Erleuchteten oder Messias Erlösung von den Übeln des Lebens zu erbitten. Sie sammelten Informationen und Gerüchte auf dem Weg zum Markt auf, wo man seine Palmnüsse anbot (a.a.O. 59). Vielleicht verrieten sie sogar ihre sozialen Pflichten und folgten ihm.

Sprache und Situationen der Evangelien und Psalmen sind in den Schilderungen dieser Dokumentation immer wieder ganz nah! Im Bas-Congo von 1921 hätte ein Pasolini seinen Film ‚Das 1. Evangelium nach Matthäus’ (1966) drehen können!

‚Der Umgang mit der Heiligen Schrift‘ erlaubte eine neue ‚christliche’ Sicht auf das Leben in Unfreiheit und Not. Und die Bedrückung durch die fremde Obrigkeit und ihre Schergen tritt an vielen Stellen in den Missionarschroniken zutage – wenn auch disket angedeutet. Bibel und evangelische Kirchenlieder des 17. Jahrhunderts boten den Menschen eine bildkräftige Sprache für die Deutung ihrer Lage. Daran konnten sich auch die Sänger der Bewegung der Propheten inspirieren. Ein Lied wird im Band dokumentiert.

Der Grat zwischen ‚echten’ und ‚falschen Propheten’ war schmal, zwischen den vom Heiligen Geist Ergriffenen und den ‚Hasspredigern‘, ja révolutionnnaires (45). Die Katecheten suchten unter dem Dach der Mission zweifellos die eigene Befreiung, spirituell oder auch politisch. Einzelne standen 1921 antikolonialen ‚Propheten’ wie Kimbangu zur Seite, wie Bahelele N. Jacques hervorhebt. (59ff.) Gemeinsam im Team mit den ‚Sängern’ versetzten sie die ‚Propheten’ erst in die Lage, aufzutreten. Und in der Bevölkerung sorgten sie für deren guten Ruf.

Für die Seite der Kolonialherrschaft waren die Unterschiede zwischen ‚echten’ und ‚falschen Propheten’ ohnehin egal: Wurden Kathecheten doch ebenfalls geschlagen und in Ketten gelegt und vielleicht exiliert. Die Mission konnte wenig für sie tun, sie stand als Brutstätte selber in Verdacht. Zwar zeigte das Dazwischentreten oder die Vermittlung der Weißen manchmal Wirkung. Dazu gehörte auf Seiten der Missionare Mut und sie mussten ihren Schülern und Schutzbefohlenen vertrauen und sich mit ihnen solidarisch fühlen.

Die neuen einheimischen Religionslehrer (Katecheten) standen ja mit beiden Seiten in enger Verbindung. Das war ein Problem für die schwedischen Missionare ohne den Rückhalt des belgischen Staates. An den Schriften unterschiedlicher SMF-Missionaren kann man deren innerer Widerstreit ablesen.

Modernisierung der Kolonisierten ohne Emanzipation

Die Mission bot engagierten jungen Leuten außerhalb des Einflusses der ‚traditionellen‘ Eliten eine Ausbildung, aber auch Diskussionen, Denkraum und Probebühne im Schutz neuer Autoritäten, sie bot erweiterten Horizont durch das Reisen zwischen den Stationen, einen alternativen Weg zu praktischer gesellschaftlicher Verantwortung (außerhalb des Klans). Auf der anderen Seite ließen Missionare-Ethnologen wie Karl Laman und andere ihre afrikanischen Assistenten in Texte in Kikongo Zeugnis von ihrer ‚traditionellen‘ Kultur ablegen.

Die Staatsmacht hatte Angst vor Seelenführern, wie vor jeder Elite, die sie nicht total kontrolliert oder total indoktriniert hatte. Und sie war sich nie sicher. Sie kannte ja nicht den geistigen Hintergrund ihrer schwarzen Diener, und im Kongo nicht einmal ihre Sprache, erst recht nicht, was wirklich in deren Köpfen vorging.

Die staatsloyale katholische Mission wollte sich auf erwachsene Konvertiten gar nicht erst einlassen, sondern kleine Kinder unter ihre Kontrolle bringen. Die Rollenverteilung mit der patriarchalisch auftretender Kolonialverwaltung entsprach der für das alte Europa typischen Linie, einer Verbindung harter Repression und mittelalterlicher Ängstigung der Seelen. Beide hatten Angst vor jedem ‚Fieber’, vor allem was das Maß der ‚Vernunft’ überschritt und die trügerische ‚Ruhe’ bedrohte.

Wenn die Theorie stimmt, dass Desillusionierung über erwartete Aufstiegschancen Menschen politisch radikalisiert (FAZ über den Terroristen Atta und Co.), so hatten die einheimischen Lehrer und Prediger im Kongo jeden Grund dazu. Denn sobald sie schließlich durch den ‚Lieferanteneingang‘ – als évolués – in die exklusive Welt des Weißen gelangten, blieb der europäische Kolonisator Rassist und trieb demütigende Apartheid. (Link)