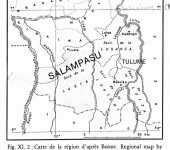

Der Titel ist reine Ironie. Die Salampasu im Süden der DRC an der Grenze zu Angola haben einen schlechten Ruf. Schließlich konnte ein Mann dort über Jahrhunderte nur als Jäger, Krieger und Kannibale zu Ansehen gelangen. Und die Volksgruppe gab später neugierigen Fremden ungern ihre Familiengeheimnisse preis.

Als moderner Europäer bringt man eine gewisse Sympathie für das exotische ‚Völkchen’ auf. Verteidigten sich doch die Salampasu hartnäckig gegen den Einfluss großer Nachbarn wie der Lunda oder Luba, die natürlich auch auf die Ölpalmen und Eisenvorkommen der Gegend um Luiza scharf waren. Und waren darin sogar als „akephale“ (wörtlich: ‚kopflose‘), äußerst dezentral organisierte Volksgruppe erfolgreich. Ihre Mitglieder wachten eifersüchtig über ihre individuelle Freiheit und wurden nur durch äußere Bedrohungen vorübergehend geeint. Wer denkt da nicht an das gallische Dorf von Asterix und Obelix?

Oder wollen Sie lieber einen weniger humoristischen Vergleich?

Wie bei den Spartanern der Antike ging dem Mann die Ehre über alles. Die Regeln funktionierten so, dass Status und Reichtum sich praktisch nicht vererbten. Selbst bei der mungongo, der Gesellschaft der Jäger und Krieger, konnte man in der Hierarchie nur aufsteigen, wenn man nicht allein bei der Jagd Geschick und im Krieg Mut bewies, Feinde tötete und ihre Leichen verspeiste, man musste auch sein Vermögen und mehr als das investieren, um die Mitglieder höherer Ränge zufrieden zustellen. Die Frauen hatten andere Prioritäten. Und die Ehen waren wenig stabil, aber davon weiter unten. Sie mussten – „patrilokal“ – im Dorf des Ehemannes wohnen, ihre Kinder aber gehörten der mütterlichen Abstammungslinie und beerbten – „matrilinear“ – den mütterlichen Onkel. Die Salampasu führen ihre Abstammung und ihren Namen auf eine legendäre Gründerin und deren sechs Töchter zurück – gewiss zur Freude der Anhänger*innen des „Matriarchats“!

Die Dörfer lagen als wirtschaftliche und politische Konkurrenten in Dauerstreit und führten auch Krieg gegeneinander, was vor allem beim Ausbleiben äußerer Kriegsanlässe den frisch initiierten Jungkriegern und ehrgeizigen erwachsenen Männern Gelegenheit verschaffte, sich auszuzeichnen, im Rang aufzusteigen und mit dem neu erworbenen Geheimwissen die eigenen magischen Kräfte zu steigern.

Kurzum, mit diesen Leuten war nicht zu spaßen. Schließlich war Abschreckung ihr Kapital!

Ich will ‚die gute alte Zeit’ der Salampasu nicht weiter schildern. Sie endete in den 1880er Jahren mit dem Einfall der Chokwe aus dem Süden, die damals auch andere Völker, etwa die Pende, bis hoch in den Norden an den Kasai-Fluss trieben. Lunda und Luba hatten es bei der Ausdehnung ihrer Reiche Jahrhunderte lang auf eine lockere Oberherrschaft abgesehen. Dem brutalen Kriegsstil der Chokwe aber waren die Salampasu nicht gewachsen. Er war auf Plünderung und Beute gerichtet. Danach gaben die Salampasu die ‚spartanische’ Gleichheit wenigstens so weit auf, dass sich dauerhaft Häuptlingsdynastien reicher Familien etablieren konnten, und man übernahm von den Lunda ein gewisses Maß an Zentralisierung der Herrschaft.

Ich will ‚die gute alte Zeit’ der Salampasu nicht weiter schildern. Sie endete in den 1880er Jahren mit dem Einfall der Chokwe aus dem Süden, die damals auch andere Völker, etwa die Pende, bis hoch in den Norden an den Kasai-Fluss trieben. Lunda und Luba hatten es bei der Ausdehnung ihrer Reiche Jahrhunderte lang auf eine lockere Oberherrschaft abgesehen. Dem brutalen Kriegsstil der Chokwe aber waren die Salampasu nicht gewachsen. Er war auf Plünderung und Beute gerichtet. Danach gaben die Salampasu die ‚spartanische’ Gleichheit wenigstens so weit auf, dass sich dauerhaft Häuptlingsdynastien reicher Familien etablieren konnten, und man übernahm von den Lunda ein gewisses Maß an Zentralisierung der Herrschaft.

Ihr Widerstandsgeist war damit nicht erloschen. Der erste Europäer, der 1903 ihr Gebiet durchquerte, lernte gleich ihre unangenehme Guerillataktik kennen. Erst 1928/29 vermochte ein belgischer Kolonialbeamter (Alfred Jobaert) – bei den Salampasu als Krieger und Jäger in hohem Ansehen – in der Region die Kasai Compagnie dauerhaft zu etablieren. 1935 durften eine protestantische und die katholische Mission (Scheut) sich ansiedeln, offensichtlich mit begrenztem Erfolg, wenn man das Wenige bedenkt, was sie über Kultur und Geisteswelt der Salampasu erfahren konnten.

Erst kurz nach der Unabhängigkeit, in den frühen sechziger Jahren, zerstörten die Kriegergesellschaften mungongo ihre Masken und lösten sich auf. Dem Ethnologen Pruitt zufolge waren die Häuptlinge die treibende Kraft, weil sie damit ihre Autorität stärken wollten. An Kultobjekten ist kaum etwas in westliche Sammlungen gelangt.

1975 registrierte Cornet wieder eine steigende Produktion von Masken und erklärte sie mit „wachsender Nachfrage“. Liz Cameron ergänzte 1988: „die Nachfrage des internationalen Kunstmarkts“. Sie forderte dringend neue Feldforschung, solange die letzten initiierten Zeitzeugen des reichen traditionellen Way of Life noch lebten. Hat die noch stattgefunden?

Wer vermutet, dass ich die ganze Zeit über aus fremder Quelle schöpfe, liegt richtig.

Vielleicht muss man inzwischen den Begriff „traditionell“ mit größerer Vorsicht benutzen, war doch dieser way of life großenteils dem Anpassungsdruck an die neue Umgebung geschuldet, in welche die Salampasu eingewandert waren. Anderswo wurde ein kleines Bergvolk des Hindukush (Afghanistan), die Kafiren, unter hundertjährigem Islamisierungsdruck zu einer harten Kriegergesellschaft, zum Schrecken aller Reisenden und Nachbarn.

Elisabeth L. Cameron veröffentlichte in African Arts 1988 unter dem Titel „Sala Mpasu Masks“, eine illustrierte zehnseitige Studie über Geschichte, Gesellschaft und Kultur des Stammes, die kompakt den damaligen Stand der Forschung zusammenfasste. Ich muss mich auf eine grobe Skizze beschränken, denn ich will ja noch zwei authentische Objekte der Salampasu vorstellen.

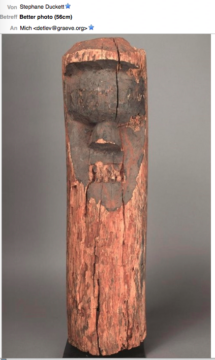

Fragment eines Pfahls mit Maskengesicht

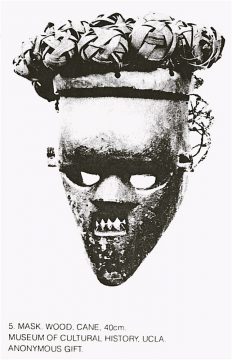

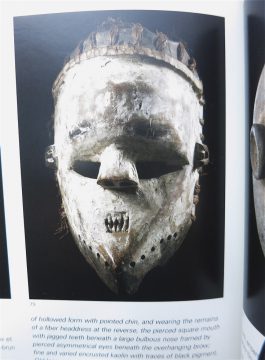

Im Mai 2014 wurde aus einem Container aus Kinshasa das 54 cm langes Fragment eines hölzernen Pfahls gezogen mit dem Gesicht einer Beschneidungsmaske der Salampasu. Seine weiß und rot geteilten Gesichtszüge waren unter der rissigen Kruste von Kaolin zuerst kaum zu erkennen, bei gezielter Beleuchtung wurden sie unverwechselbar: Alles war vorhanden, zusammengedrängt in einem dem Stamm angepassten schmalen Gesichtsoval : die Stirnwölbung – bei den benachbarten Pende als männlich aggressiv interpretiert – die breite leicht nach oben gebogene Nase und der quadratische Mund mit spitz geschliffenen Zähnen. Der Pfahl hat einen Durchmesser von 16 cm, ist oben abgerundet mit ausgehöhlter Mitte. Heute denke ich, ihn könnte – wie die entsprechenden Masken – ein Kopfputz aus geflochtenen Bananenblatt-Kugeln geschmückt haben. Unten hat sich das von Termiten abgefressene Ende dekorativ in ‚Waben‘ voll roter Erde verwandelt.

Im Mai 2014 wurde aus einem Container aus Kinshasa das 54 cm langes Fragment eines hölzernen Pfahls gezogen mit dem Gesicht einer Beschneidungsmaske der Salampasu. Seine weiß und rot geteilten Gesichtszüge waren unter der rissigen Kruste von Kaolin zuerst kaum zu erkennen, bei gezielter Beleuchtung wurden sie unverwechselbar: Alles war vorhanden, zusammengedrängt in einem dem Stamm angepassten schmalen Gesichtsoval : die Stirnwölbung – bei den benachbarten Pende als männlich aggressiv interpretiert – die breite leicht nach oben gebogene Nase und der quadratische Mund mit spitz geschliffenen Zähnen. Der Pfahl hat einen Durchmesser von 16 cm, ist oben abgerundet mit ausgehöhlter Mitte. Heute denke ich, ihn könnte – wie die entsprechenden Masken – ein Kopfputz aus geflochtenen Bananenblatt-Kugeln geschmückt haben. Unten hat sich das von Termiten abgefressene Ende dekorativ in ‚Waben‘ voll roter Erde verwandelt.

Ich schrieb Elisabeth L. Cameron im Juni 2014 an, und sie antwortete prompt:

„From what I can see, this is a carved post that would have stood upright at the entrance to the men’s enclosure in the forest, not the the planks that form the edge of a dance enclosure. If authentic, it is quite rare. Would it be possible to get more information from your art dealer where he obtained it and from whom?“

Ich schrieb am 25. Juni:

„I met the trader again last saturday. He will go to Kinshasa next week anyway and stay in the country for two month. He said he would meet there his Salampasu connection. He took a photo with him and accepted my ‚cadeau‘ for the man, and was optimistic to get some information of village and circumstances of giving away this post away.

Elisabeth L. Cameron:

„In the literature there are mentions of men’s enclosures in the forest secluded from women where posts and sculptures were displayed. (…) the hole in the head is common from wood sculptures that are left in the open. Water pools in the top of the and gradually the center of foot rots away. I’m interested in hearing more from the trader after he returns.

Ich antwortete am 7. September:

„My man is back from the Congo, Kinshasa and Kuba regions. He couldn’t meet his supplier and informant Katambwe (originating from Kasai), because the man had left already for the mais campaign, he said. He put me off until Christmas. – Two Salampasu in Kinshasa told him, looking on the photo, that posts like this would be located in front of the circumciser’s place in the initiation compound to mark it.

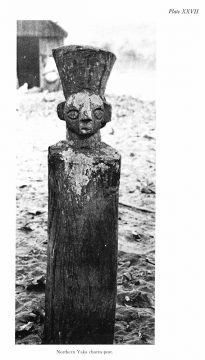

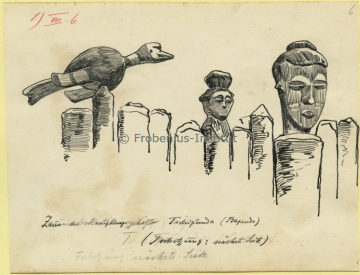

Natürlich hätten wir gern den Weg des Objekts zurückverfolgt, aber das gelingt kaum, auch bei gutem Willen des letzten Zwischenhändlers. Zum Trost haben Initiationen und Beschneidungen in Zentralafrika ihre Gesetzmäßigkeiten. Und die Aufstellung ritueller Pfahlskulpturen an neuralgischen Punkten wie Prozessionsstraßen und innerhalb des Beschneidungslagers ist nicht ungewöhnlich, wie Pfosten der Yaka (Bourgeois) , Pende (Frobenius) oder Nkanu (LINK) illustrieren. Übrigens tragen sie alle die jeweils typischen Kopfbedeckungen.

Atombusen avantgardistisch

Vor einigen Wochen entdeckte ich in einer ansonsten eher langweiligen Warensendung aus Kinshasa diesen figürlichen Hocker, dessen Sitzfläche irgendwann geflickt worden war. Sein Bau fasziniert mich vom ersten Moment an.

Wenn menschliche Figuren – überwiegend Frauen – die Sitzfläche eines Hockers tragen oder stemmen, wird er zum Karyatidenhocker. Bei den Luba, den großen Nachbarn im Nordosten, waren sie äußerst stark verbreitet. Auf dem Kunstmarkt kann man sie geradezu als ‚Kulturbotschafter‘ der Luba bezeichnen. Warum nicht an eine mehr oder weniger direkte Übernahme des dinglichen Symbol für Herrschaft denken? Bei den Salampasu wie bei den Luba ist ‚ideologisch‘ an die Gründungsmythen mit legendären Stammesmüttern zu denken. Der Hocker könnte einem Würdenträger der Abstammungslinie gehört haben. Doch genausogut einem der Initiierten des mungongo in den Fünfziger Jahren. Denn viel wurde er nicht mehr benutzt.

Einen ganzen Kreis von Völkern aus dem Luba-Reich bezeichnet man als ‚lubaisiert‘. Doch an diesem Hocker findet sich keine einzige ästhetische Anleihe. Ich habe bisher so etwas bisher noch nirgends gesehen. Er ist formal eigenständig, er ist radikal, soziologisch betrachtet ist er realistisch. Als K.F. von ‚Atombusen‘ sprach, kam mir der ketzerische Gedanke, der Künstler habe sich vielleicht von einem in den Kasai verirrten belgischen Illustriertentitel inspirieren lassen, es wäre nicht das erste Mal gewesen (vgl. Yombé im 19. Jh.).

Der erste Eindruck

Spontan erkannt: das Gesichtsschema und das ‚klassisch’ rechteckige aggressive kleine Maul mit angespitzten Zähnen.

Spontan zugegriffen, die beiden Körper bestehen aus aufrechtem Kopf, ausladendem Busen und kantigen aktiv gebeugten Beinen, großen auf dem Teller haftenden Füssen, die in der Schräge des Untertellers eine effektive Rampe für den Absprung besitzen.

Außer im Gesicht und an den Schläfen (Schmucknarben) finden sich nirgendwo Details, nur die reine Haltung – ein gerundeter Rücken, der bruchlos in die vorgestrecken Oberschenkel übergeht – und reine Formen : die Busen sind gerundete Diamantformen, darunter herrschen Blockformen vor.

Gedrungen, ausgewogen, stabil, stark.

Stärke auch im Verzicht auf stützende Arme. Ein stämmiger Nacken von kurzer Röhrenform hält die Last mühelos. Der Hinterkopf ist eher eingezogen.

Das ist nicht Wotruba oder Brancusi (LINK). Das ist nicht Manier, Formenspielerei oder individuelle Obsession. Dagegen stehen auf jeden Fall ein Auftrag und eine gesellschaftliche Rolle..

Frauenpower plus Tribal Power!

‚Psychologisch‘ erscheint mir die Gestaltung der Frauen typisch Salampasu, etwas schnoddrig formuliert: Frauenpower plus Tribal Power! Ich sehe mich darin bestätigt durch die Schilderung des Scheut-Missionars P.H. Bogaerts in „Bei den Salampasu, den Kopfjägern des Kasai“ in ZAIRE, April 1950.

Ich gebe zu: der flämische Text hat mir Probleme bereitet. Für die Korrektheit der Übersetzung kann ich nicht garantieren.

Er schrieb auf S.387/388:

„Mann und Frau haben nicht das geringste „gemeinsame Gut“, der Mann hat seines und die Frau ihres. Der Mann darf der Frau nichts nehmen, sonst: Palaver. Ein Wort ist schnell dahin gesagt …. Scheidung. Die Frau kehrt nach Hause zurück oder zu ihrem früheren Ehemann, mit dem sie bereits verbunden war; weil sich eine Frau drei- bis viermal von Ehemännern trennt.

Der Sala Mpasu glaubt nicht an die Treue seiner Frau. (De Musala Mpasu gelooft niet aan het getrouwheit van sijn vrouw)

Darum fragt er nach ein paar Monaten Ehe ganz locker: „Sag mir, mit wem du in den Busch gehst“. Wenn die Frau es nicht zugeben will, dann will der Mann nicht mehr essen, was sie für ihn zubereitet hat.

Oder er zwingt sie zu sprechen, bedroht sie, um sich zu rächen. Wenn sie gesteht, verlangt der Mann ein Bußgeld von den Männern, mit denen die Frau gegangen ist, das sie unter anderem bezahlen sollen. Findet er die Frau ohne Schuld, macht der Mann ihr Druck, dass sie danach trachtet, den einen oder anderen jungen Mann zu umwerben und zu verleiten.

Gegenseitige Beleidigungen begleiten die Scheidung, z.B.: „Dass eine schlimme Krankheit (Geschlechtskrankheit) dich befällt, wo immer du bist.“ Oder: „Dieser Gott hat dir eine unheilbare Krankheit geschickt!“

Oder: „Deine Mutter soll die Schlafkrankheit bekommen, dass sie nicht wiederzuerkennen ist“.

Diese Art von Beleidigungen bewirken unvermeidlich die Scheidung, manchmal für immer, zumindest für längere Zeit. Um zurückzukommen, muss der Mann der Familie der Frau eine Ziege bezahlen.

Wenn ein Säugling krank wird (hauptsächlich auf Grund von Durchfall), entscheidet die Frau, dass sich ihr Mann schlecht benommen hat, und er ist verpflichtet, es zuzugeben. Wenn nicht, entsteht großer Streit. Die Sache endet mit zwei Giftproben an zwei Hühnern (einem Huhn des Mannes und einem der Frau). Bleiben beide am Leben oder sterben beide, so muss ein Loswerfer versuchen, den Schuldigen zu finden.

Aufgrund der engen Verbindung heiraten nahe Verwandte einander lieber nicht ….“ p. 388

AKTUALISIERUNG

Stephane Duckett schreibt mir am 3. Mai 2021:

„Eine ausgezeichnete Darstellung der Salampasu begleitete am 16. Mai 2019 einen seltenen Fund, einen früher einmal vor einem Initiationsbereich aufgestellten Pfosten mit unverwechselbarem, aber einfachem Gesicht, das direkt in den Pfosten eingeschnitten ist.

Ich werde ein sehr ähnliches Objekt beschreiben, dessen Zweck jedoch ein anderer ist.

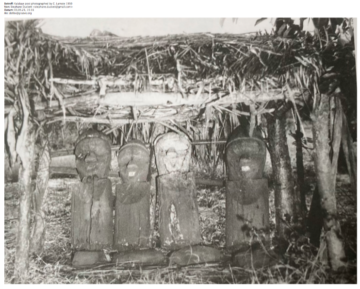

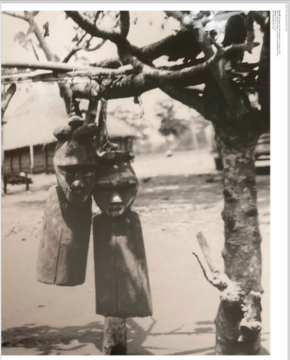

Auch der Kalalaye-Pfahl besteht aus einem Gesicht mit den bedrohlichen Salampasu-Merkmalen an einem zwischen 30 und 50 cm langen Rundholz. Einige sind durchbohrt, damit sie an einem Seil aufgehängt werden können. Andere werden einfach auf einen Felsen in einem kleinen überdachten Schutzdach gestellt.

Laut A. Maesen (wie in Volper 2014 zitiert) wurden diese von kinderlosen Paaren in Auftrag gegeben und als Hilfe zur Fruchtbarkeit vor ihre Hütte gestellt.

Sie heißen Kalalaye (oder Tulalaye). Während pro Paar ein Kalalaye in Auftrag gegeben würde, könnten zahlreiche Kalalaye aus verschiedenen Haushalten in einer Schutzhütte aufgestellt werden. Kalalaye könne auch bei anderen Krankheiten helfen.

Bogaerts (Volper 2014) schlug vor, dass es sich um Darstellungen von Ahnen handeln könnte, deren Hilfe zur Unterstützung der Lebenden gesucht wird.

Wie bei allen Angelegenheiten Salampasus war ein Tanz mit der Verwendung dieser Objekte verbunden – des Utumbu, das einen direkten therapeutischen Wert hatte und eine Verbindung zur Geisterwelt herstellte. Die spezielle vom Wahrsager vorgeschriebene Form des Tanzes würde dem Paar helfen.

Wenn von dem Paar ein Kalalaye in Auftrag gegeben wurde, wirkten sie problemspezifisch, daher konnte mehr als ein Kalalaye für weitere Krankheiten erforderlich sein.

Ich habe noch keinen Hinweis auf diese Pfähle über die Mitte des 20. Jahrhunderts hinaus gefunden.“ (Übersetzung, Original in LINK)

*

Stephane Duckett macht mich hier auf eine Studie von Julien Volper vom Africa Museum aufmerksam, die 2014 erschienen ist und die Ergebnisse von Feldforschungen in den fünfziger bis siebziger Jahren noch einmal diskutiert und mit Depot und Bildarchiv in Tervuren abgleicht. Der interessante Buchtitel „SI VIS PACEM PARA ARTEM – La création plastique chez les Salampasu“, eine abgewandelte altrömische Losung, spielt auf die auf den Verteidigungsbeitrag der Künste der Salampasu an, etwa: Wenn du Frieden bewahren willst, erhalte deine kriegerische Kultur! Der bereits zitierte Missionar Bogaerts ist einer der Zeitzeugen.

Im schmalen Buch stehen die ‚unansehnlichen’ groben Pfähle zum ersten Mal im Vordergrund, nicht allein die berühmten Masken. Sogar Figuren und die Hocker werden kurz besprochen, wie wir weiter unten sehen.

Volper erwähnt keine Pfosten im Bereich der Initiation, nur beschnitzte Bretter; von meinem Händler befragte Gewährsleute in Kinshasa vermuteten den Aufstellungsort ja auch nur, und Liz Cameron fand ihn plausibel. Sie kam erst in den achtziger Jahren zu den Salampasu.

Volper hat Duckett gegenüber ihren im Kunsthandel erworbenen Pfahl („nach dem Foto“) als Kalalaye identifiziert. Ich selber möchte die Verwendung meines Pfahls in dem therapeutischen Kontext der Kalalaye nicht ausschließen. Zumal die mächtigen Ahnen ihren Einfluss überall geltend machen, und außerdem unterschiedliche Verwendungen eines Objekts nicht in einer unterschiedlichen Gestalt sichtbar werden müssen. So etwas unterstellt vielleicht europäisches Ordnungsdenken.

Wie gering des heutige Wissen von den plastischen Künsten der Salampasu ist und wohl bleiben wird, zeigt die Erfahrung mit meinem figürlichen Hocker. Julien Volper hat mich in seiner Mail nur allgemein auf die entsprechenden zwei Buchseiten hingewiesen, und war damit im Recht. Sein Befund:

Von einem jetzt wieder beschriebenen Karyatiden-Hocker existiert keine Abbildung. Und der wohl einzige im Depot des Tervuren-Museums vertretene Hockertyp ist „handwerklich solide“, aber in der Region weit verbreitet; ich besitze einen solchen von den Luba (erkennbar an zwei angeschnitzten kleinen Masken).

Dank Frau Duckett sind wir ein Stück weiter gekommen. Danke!