Win-Win / Paris London / Berlin und Benin

Ich habe es in der New York Times gelesen und im Guardian: Jede Beunruhigung von Museen und Bürgern durch die Kulturgüter-Rückgabe-Debatte ist gegenstandslos!

Was kann schöner sein, als wenn die Nachfahren der Sklavenhändler an der Guinea-Küste und die Erben der Aufkäufer und Veredler ihres Rohstoffs sich über Kulturgütern die Hände reichen?

Beide Seiten liebten zu ihrer Zeit beutegesättigte Angriffskriege gegen alte wie neue Nachbarn, die sie durch Kriegserklärungen und Gottesdienste förmlich einzuleiten pflegten, die Afrikaner bis zu ihrer kolonialen Unterwerfung durch Europäer; diese bis zu ihrer Unterwerfung durch die Amerikaner.

Wenn nun afrikanische Staatschefs und entmachtete Fürstenfamilien ihre Herrschaftssitze für ein internationales Publikum mit den Symbolen einer Größeren Vergangenheit vergolden wollen ….

Wenn zufällig gerade die Erben der Militärs, die sich im Fin de Siècle mit kolonialen Kriegen einen Ruf erwarben, nun die Chance nutzen, deren heute wie damals verabscheute, weil blutbehaftete Trophäen loszuwerden, was ist daran schlecht?

Vielleicht wird die afrikanische Seite dem hochherzigen Entschluss der Kolonialisten mit ein wenig mehr an seltenen Erden, Erdöl, Uran, Gold oder nachwachsenden Rohstoffen zu günstigen Preisen nachhelfen!

Ein unscheinbarer Erbe des General Dodds (Dahomey 1892) ging der modernen Bewegung bereits um 1930 voraus, nur in die falsche Richtung. Er verkaufte an einen Pariser Kunsthändler (Ratton, Link).

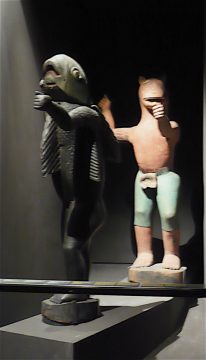

Es ist ein bißchen schade, wenn wir im Quai Branly nicht mehr auf die mythologisierte Fratze der herrschenden Klasse im alten Dahomey glotzen dürfen, die uns noch bei jedem Besuch unweigerlich angezogen hat! Doch um die neidischen Nachbarvölker der Fon braucht man sich keine Gedanken machen. Die waren früher Ziel der Sklavenkriege und sind heute in der globalen Konkurrenz bloß mit ethnografischen Objekten vertreten, deren bürgerlicher Interessentenkreis unweigerlich wegstirbt. Immerhin wurde wegen ihnen der Staatsname von Dahomey in Benin geändert.

DRC

Als Sonderfall erscheint mir die Demokratische Republik Kongo, dessen immer-noch-Präsident jüngst erst Anspruch auf Europas größtes Museumsdepot angemeldet hat. Ein paar repräsentative Thronsessel – ich meine nicht die abgekupferten Liegestühle mit den Polsterknöpfen – gibt es ja zu verteilen, doch die Königreiche Loango und Kongo sind mit ihrem interessanten Christentum lange schon vermodert und lagen sowieso außerhalb des heutigen Staatsgebiets.

Was steckt hinter dem zweiten Anlauf des Präsidenten – nach dem von Diktator Mobutu –, sich und der Nation ein neues Nationalmuseum zu schenken oder vielmehr schenken zu lassen? Liebt er wie einst Mobutu seine hundert, zweihundert, vierhundert oder mehr Völker so sehr – und gleichzeitig auf so eigentümliche Art – dass er sie zwar aufeinander hetzen und im Elend verkommen lassen, aber furchtbar gern in klimatisierten und ausgeleuchteten Sälen repräsentiert sehen möchte? Die von europäischer Seite geäußerte Idee von rotierenden Leihgaben würde ideal zu einer Bevölkerung passen, die seit langem zwischen Land und Metropole, aber auch in der übrigen Welt rotiert. Dass bereits die Hälfte der Nation permanent oder zeitweise in Kinshasa lebt, wird die integrierende Wirkung des neuen Museums nur verstärken.

Dazu könnten auch die belgischen Großskulpturen in Tervuren aus den fünfziger Jahren beitragen, die in den Medien als „rassistisch“ oder „problematic“ (NYT) verunglimpft werden, wenn man sich entschließen kann, sie nach Kinshasa zu entsorgen. Sie sind noch immer muskulös, überlebensgroß und stilrein naturalistisch. Nicht anders als alle anti-imperialistischen Skulpturen des 20. Jahrhunderts, die ich kennenlernen durfte. Ich habe an ihnen nichts auszusetzen, bessere bekommt man auch heute nicht. Man schaue sich die Abbildung unvoreingenommen an. Dasselbe gilt für kolossale Tierpräparate und liebevoll gemalte Fresken.

Geduld wird nötig sein. Im Guardian vom 8.Dezember lese ich, dass momentan etwa 85.000 Objekte in Kinshasa unter erbärmlichen Bedingungen untergebracht seien und man keine weiteren brauchen könne. Trotzdem sagt dort Guido Grysels vom Museum Tervuren wie alle Welt, dass es „nicht normal“ sei, „80 % des afrikanischen Kulturerbes in Europa“ zu finden. Das denke ich auch, wenn die Zahl seriös ist, aber befinden sich nicht auch achtzig Prozent der Vermögen von Kongolesen im Ausland? Und verhält es sich anders mit den Konzessionen für Holzraub und Bergbau etc.? Vielleicht untertreibe ich noch. Die Kulturstaatsministerin Grütters in Berlin verspricht im Feuilleton der FAZ (15.12.): Die Rückgabe von Kulturgütern ist nur der Anfang. Recht hat sie! Packen wir’s an.