1985 wechselte mein Interesse von der Côte d’Ivoire auf Polen, DDR und China. 1990 warf ich noch einen kurzer Blick in das bankrotte Benin mit der vagen Hoffnung auf eine westafrikanische „Paristroika“, wie man damals sagte. Hoffnung auch für die Elfenbeinküste? –

Jetzt nach dem Bürgerkrieg lese ich einen Aufsatz in französischer Sprache des Basler Ethnologen Till Förster. Der Titel lautet frei übersetzt „Frieden in einer Kriegszone. Die ivorische Krise von unten und über einen langen Zeitraum betrachtet“.

TILL FÖRSTER : LA PAIX DANS UNE ZONE DE GUERRE. Politique africaine no.148 – décembre 2017, p.109-129

Überraschende ‚Inseln des Friedens’ in dem Bürgerkriegsland. Ihre konkrete Entstehung und die Bedingungen dafür bilden das Thema der Studie. Der Blick richtet sich auf das Senufoland im Norden, also auf die Gegend um Korhogo und Boundiali. Till Förster kennt sie durch lange Feldforschung ab 1979 genau und bereist sie seither regelmäßig.

Ungeduldig beginne ich die Lektüre, denn seine Darstellung setzt bald nach meiner Abreise ein, so oberflächlich die Begegnungen auch gewesen waren (Link). Und sie reicht bis in die Gegenwart.

Meine Lesenotizen erheben nicht den Anspruch einer Übersetzung des Originaltextes, sie fassen zusammen und verkürzen. Doch zumindest verweisen eingeklammerte Zahlen im Text auf die entsprechenden Seiten im Original.

*

Die Krise an der Elfenbeinküste entwickelte sich über Jahre. Gewöhnlich wird sie mit dem Aufkommen der ethno-nationalistischen Ideologie einer Ivoirité (‚Ivorertum’; 109) in Verbindung gebracht. So wurden im Zentrum und Süden des Landes die sogenannten Nordistes nicht mehr als ‚wahre Ivorer’ betrachtet. Mir gegenüber sagte ein aus der Mitte nach Touba an der Westgrenze zu Guinea abkommandierter Polizeioffizier bereits 1985: „Alles schlechte Menschen hier, alles Busch hier“. (Link) 2002 wurde die Gegend Teil des Rebellengebiets. Im Norden verlor der ivorische Staatsapparat den Rest an Legitimität.

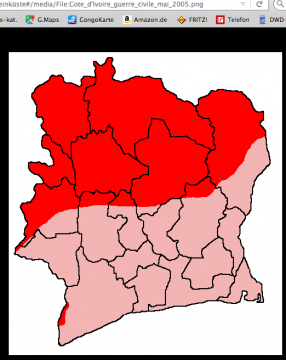

1995 und 2000 verhinderte der seit 1993 amtierende Präsident Bedié die Kandidatur seines Konkurrenten aus dem Norden unter Hinweis auf Mängel an dessen Staatsbürgerschaft. Schließlich revoltierten 2002 Teile der Armee und kontrollierten anschließend neun Jahre lang die nördliche Hälfte des Territoriums, trotz eines 2007 verkündeten Waffenstillstandes. (Link: Wikipedia)

Diese Nachrichten kamen auch über unsere Medien an, ebenso wie der weltweite Niedergang der Rohstoffpreise. Für die Elfenbeinküste ging es dabei um den Kakaopreisverfall von 1990, dessen Auswirkungen von den ivorischen Medien – bis 1991 von den Behörden zensiert – verharmlost wurden. Davon unbeeindruckt sah die Bevölkerung in der Krise darin das Versagen der Regierung und der nationalen Eliten, umso mehr, als die Politiker die Erwartungen ihrer Klienten nicht mehr erfüllen konnten. (114)

Junge Menschen fanden nach ihrer Ausbildung seit langem keine entsprechende Arbeit auf dem offiziellen Arbeitsmarkt und blieben von ihrer Familie abhängig. Viele sahen jetzt in den Milizen der Konfliktparteien des Südens oder Nordens ihre persönliche Chance. (110)

Initiativen lokaler Selbstverteidigung

In diesen letzten Jahren von Houphuet-Boigny (+ 1993) nahm die Unsicherheit auch auf dem Lande immer mehr zu. (113) – Ich hatte mich 1985 dort und in den Provinzstädten noch gut aufgehoben gefühlt. Nur in der Metropole Abidjan war das anders gewesen. Dort erlebte ich Ängste und Vorkehrungen meiner Gastgeber.

Nun wurden also Bauern auf dem Weg zu ihren oft weit entfernten Felder überfallen, ebenso Kleinhändler zwischen den Dörfern, wie kümmerlich die Beute auch sein mochte. Auf den wenigen Landstraßen wurden Buschtaxis angehalten und ausgeraubt. Auch in den Städten diskutierte die Bevölkerung erregt über Einbrüche und Überfälle. Man beschuldigte die Polizei der Gleichgültigkeit – gleichmütig erpresste sie auch von Beraubten den gewohnten Wegzoll – wenn nicht gar der Komplizenschaft (113). Junge Männer der betroffenen Dörfer und Stadtviertel begannen, nachts die Zugänge zu verbarrikadieren und Patrouillen in den Gassen zu organisieren. Die Ältesten erkannten das Engagement der jungen Männer an. Man begegnete sich auf gleicher Ebene. Man richtete Sperrstunden ein und sorgte für eine gerechte Lastenverteilung (115).

Poro oder Dozoton?

Für die Organisation von lokaler Selbstverteidigung boten sich zwei Modelle an. Die Senufo konnten prinzipiell auf die Tradition der mit dem Poro verbundenen Altersklassen in den Dörfern zurückgreifen, doch hatte die Institution des Poro bereits einige Zeit vorher an Bedeutung verloren, wegen der sechs Jahre lang drückenden Verpflichtungen für den jeweiligen Jahrgang der Initianden.

Überwiegend entschieden sich die Dörfer für die Nutzung einer anderen Tradition. So gab es in den Dörfern noch die Jäger (dozos) und Reste ihrer Vereinigung (dozoton), die als Organisationsform flexibel war. Die notwendigen Fähigkeiten waren in einem individuellen Meister-Schüler-Verhältnis binnen kurzer Zeit zu erwerben. Bei den Jägern lernte man zudem an echten Feuerwaffen, anfangs an vom Schmied gefertigten Vorderladern, schließlich mit importierten AK-47 und Uzis. (115) Nicht zuletzt verfügten die Jäger über magische Substanzen, zum Beispiel gegen die unsichtbaren ‚Gefahren der Nacht’.

Seit Mitte der neunziger Jahre bis zur Militärrevolte 2002 waren dozotons in manchen Regionen des Nordens die dominierenden Sicherheitskräfte. Sie unterschieden sich freilich beträchtlich voneinander. Auch war die Mehrheit ihrer Mitglieder nicht an einer intensiven Lehrzeit interessiert, sondern nur an den für die Verteidigung nützlichen Fähigkeiten. (116)

Umsiedler aus den Regionen des Nordens verbreiteten die wehrhafte Vereinigung auch in den Süden des Landes. Zu Beginn kooperierte man taktisch mit der Regierungsarmee in der Kriminalitätsbekämpfung, betonte immer aber die eigene Selbständigkeit. (116) Viele Bewohner der Städte und Dörfer verließen sich ohnehin lieber auf die dozos als auf die korrupten Staatsorgane.

Der Staat griff manchmal auf lokaler Ebene auf die dozotons zurück, ihm missfiel aber die Konkurrenz der dozos als Infragestellung seines Anspruch auf das Gewaltmonopol. (116)

Einige Zeit nach der Rebellion stieß mancher junge Mann zu den dozos, der von der Rebellenmiliz enttäuscht heimkehrte. (110, 118)

2002 schickten die Rebellen auf Pickups Delegationen in die Dörfer, um als wahre ‚Söhne der Region’ für die gemeinsame Sache aller Nordistes zu werben. Das fiel ihnen nicht schwer, wenn sie einen respektvollen Ton gegenüber den Repräsentanten der sozialen Gruppen und den qualifizierten Leuten fanden, die sie brauchten. Immerhin war der größere Teil des Verwaltungsapparats vor der Rebellion in den Süden geflohen. ‚Man behandelte uns einmal nicht als ungebildete Tiere’, kommentierte ein Holzhändler später (118). In Korhogo beispielsweise berief die Rebellenregierung regelmäßig Versammlungen ein und engagierte Sänger (griots) als offizielles Sprachrohr. (119)

Steuern mussten eingezogen werden, denen vor allem die Bauern mit den gewohnten Vermeidungstaktiken wie nebulösen Erklärungen begegneten. Für sie blieben auch die selbsternannten ‚Söhne der Region’ ‚Menschen der Macht’ (hommes de la force; ausführlich Till Förster: „Zerrissene Entfaltung“, 1997, 135-139), so wie alle bewaffneten Vertreter fremder Herrschaften seit jeher: Man musste sie ertragen, aber ‚man brauchte sie nicht’. (121) Für die Rebellenorganisation bedeutete die Existenz verlässlicher lokaler Verteidigungsinitiativen Entlastung, aber auch eine Schwächung des eigenen Herrschaftsanspruchs. (111,119) Das erfuhren die Delegationen in manchen Dörfern. Als auch sie vor den Dörfern Straßensperren errichten wollten, entdeckte manches Dorf in der Beratung, , dass man in dieser Frage heillos zerstritten war, und es gelang den Leuten bei weiteren Versuchen, daraus ein überzeugendes Argument zu schmieden. (121) Schließlich mussten die Rebellen sich auf die militärische Absicherung neuralgischer Punkte und strategisch wichtiger Zonen beschränken.

Spektakulärer war wohl ein zweiter Weg, Abstand zum Konflikt zu gewinnen: Immer mehr Familien aus den Dörfern, die ihren Alltagsfrieden verteidigten, gründeten nach 2002 Siedlungen auf unbesiedelten Flächen tiefer im Busch, durch Wasserläufe geschützt und weiter von den Landstraßen entfernt (122). Die waren nicht von strategischem Interesse. Die Behörden wussten nicht einmal von ihnen.

Ableger bestehender Dörfer zu gründen, hatte übrigens im Norden lange Tradition. Senufo- und Mandingo-Aussiedler suchten immer wieder unverbrauchte gute Böden selbst in vom Hauptsiedlungsgebiet entfernten Landschaften, so zum Beispiel noch zwischen 1980 und 1990 in der Region Dianra südlich von Boundiali. (123)

Heimliche Umsiedler

Die neuen Pioniere siedeln aber ganz in der Nähe, bloß an Stellen, die für Ortsfremde unerreichbar sind, weil die sich im Gewirr schmaler Fußpfade verirren und an natürlichen Hindernissen scheitern.

Die neu gerodeten Lichtungen liegen in weiten Abständen im dichten Busch versteckt. Sie bieten bald neben Gemüsegärten für die Selbstversorgung Platz für Felder für den kommerziellen Anbau. Unter die Pioniere mischen sich Händler. Und Märkte entstehen. Die neue Lagerhalle für Baumwolle und Zwiebeln kann auch als Versammlungsort oder Schule genutzt werden. (124) Elementarschulen werden gegründet, die von Sekundarschul-Absolventen betrieben werden und sich am offiziellen Lehrplan orientieren. Es kommen aber auch diplomierte Lehrer aus Mali und Burkina Faso. Der Warentransport wird mit den aus China importierten Dreirädern organisiert, für sie reichen die primitiven Brücken aus. Der Verkauf geschieht natürlich unter Namen und Adresse eines im alten Dorf zurückgebliebenen Verwandten. Auch für die Verwaltung bleiben die Aussiedler durch Scheinwohnsitz oder geliehene Identität unsichtbar. (125) Man schätzt das billige Leben, die Freiheit und den Frieden im neuen Dorf, genießt es, von den Halsabschneidern, Dieben und Gendarmen verschont zu sein, die einem das Stadtleben schwer machen (125). Das soziale Netz integriert sogar Zuwanderer aus Nachbarländern, solange sie gewisse Grundregeln respektieren.

Der Verfasser warnt an dieser Stelle vor einer Idealisierung der beschriebenen Verhältnisse. Er bietet eine Fallstudie an (126), kein allgemeines Modell sozialer Friedensordnung, auch wenn eine solche idealisierende Lesart nahe liegt. Die Aussiedler suchen und finden nichts anderes als den Alltagsfrieden eines gewöhnlichen Dorfes. (125) Alte Konflikte und Uneinigkeiten leben fort, doch „man spricht miteinander“, wie die Bewohner sagen, beobachtet sich nicht bloß argwöhnisch. Angesichts ‚der Differenz’ wird das soziale Leben von Praktiken bestimmt, welche ‚die Fremden’ nicht ausschließen. (126) Dann führt der Autor zwei weitere Beobachtungen an:

Zum einen ist es den lokalen Akteuren mit Geschick und Cleverness gelungen, sich der staatlichen Herrschaft entziehen, was manche Forscher seit der kolonialen Unterwerfung für unmöglich halten.

Zweitens sind die kollektiven Ziele, Inseln des Friedens zu bilden, erst in der konkreten Auseinandersetzung – anfangs mit Kriminellen, dann mit den militärischen Rebellen – um die Kontrolle des Dorfs oder der Stadt entstanden. (126)

Nachleben der sozialen Inseln

Die letzten zwei Druckseiten des Dossiers beleuchten das Schicksal dieser Enklaven nach dem Friedensschluss 2011, das heißt, nach der Rückkehr der gesamtstaatlichen Kontrolle über den Norden des Landes nach neun Jahren. Man begann mit den großen Städten und der Besetzung der Grenzposten, während weite Gebiete unter der Kontrolle der dozos oder ehemaliger Rebellentruppen verblieben, mancherorts als Hilfstruppen etikettiert. Mancher Unterpräfekt stützte sich ganze zwei Jahre auf die ehemaligen Rebellen. Die ortsfremden neuen Beamten mussten ihren Einsatzort erst kennenlernen.

Die verhassten Gendarmen tourten über die Dörfer, um sich höflich vorzustellen, bevor sie ihre gewohnten Kontrollpunkte errichteten. In die ‚Inseln des Friedens’ wagten sie sich erst zwei, drei Jahre nach Friedenschluss. Und man sagte ihnen dort, dass sie nicht gebraucht würden. (127) Gegenüber der restaurierten Staatsmacht ließ sich aber nur Zeit gewinnen und die Straßensperre ein paar Kilometer weiter vor das Dorf komplimentieren.

Als die Wiederkehr des Staates unübersehbar war, verstärkten sich noch einmal die Ausweichbewegungen der Dörfler in Richtung der geheimen Kolonien in den ‚neuen Territorien’. Sie bilden bis heute alternative Räume der sozialen Ordnung. Sie verstehen sich dabei keineswegs als revolutionär, sondern als im Grunde unwesentliche Veränderung der sozialen Ordnung. Till Förster betrachtet sie auch als offene Kritik an den Schwächen des ‚normalen’ Staatsystems, die den Ivorern bestens bekannt sind. (128)

*

Spiel mit Suchbildern

Das Kapitel über heimliche Siedlungen im Busch hat mich verunsichert. Hielt ich doch das kleine westafrikanische Land Elfenbeinküste für übersichtlich und gut erschlossen. Klar, ich hatte nur ein paar Wege abseits der Fernstraße erlebt, auf dem Mopedtaxi. Wie weit im Senufoland die Anbauflächen in der Landschaft verstreut liegen – für die saisonalen Feldarbeiten bleibt man unter Umständen für Tage oder Wochen draußen – las ich auch erst in der Monografie „Zerstreute Entfaltung“.

In einem demnächst erscheinenden Essay schildert Till Förster diese Landschaft als alltägliche Herausforderung im Kontext „Daily work and solidarity“ :

Walking and working together is a daily practice among agrarian Senufo. As fertile soil is seldom found close to human settlements, men and women often have to walk deep into the wilderness.The paths are narrow, and may cross streams and thorny thickets. It would be impossible to walk side by side. Senufo farmers walk in a line, and they walk fast. One has to pay attention to the uneven ground and to all sorts of obstacles that one might face – swampy places during the rainy season,, perhaps a sleeping snake during the dry season. The senses tightly focused on one’s companions and on the natural environment. (10)

Im Mai war Ich neugierig auf Spuren heimlicher Siedlungen in der Gegenwart und surfte eine Stunde mit Google-Maps in wechselnder Auflösung durch die Gegend.

Die meisten Dörfer sind namenlos, aber das liegt an Google. Eigentlich alle erscheinen durch ein Wegenetz mit anderen verbunden. Die Naheinstellung vermittelt den Eindruck, dass rechteckige Hausdächer eindeutig zu identifizieren seien. Im Zeitalter hoch auflösender Satellitenbilder und preiswerter Drohnen dürften heute heimliche Siedlungen ohne stillschweigende Duldung der Behörden nicht mehr möglich sein. Aber stimmt das? Egal, warum sollten Sie auf den Bildern (Anklicken!) nicht weitere Entdeckungen machen!

Die damals ausgewählten Fotos von Siedlungen um Nafoun und Korhogo schienen mir noch am ehesten dem im Aufsatz skizzierten Modell zu entsprechen. Die Siedlung bei Korhogo – aus größerer Entfernung kaum zu erkennen – ist von drei Seiten durch Auenwälder geschützt. Ein gerader Pfad führt nach Nordwesten aus dem Bild in den Busch.