Der Anlass

Den entscheidenden Impuls, jetzt diese bescheidene Figur vorzustellen, die ich bereits zwanzig Jahre besitze, gibt eine Studie aus dem Jahr 1961. Darin ist nicht nur ein gutes Vergleichsstück abgebildet (1), vor allem erzählt der Autor – Robert L. Wannyn vom (ehemaligen) Musée d’Histoire Naturelle in Paris – interessante Details über seine Sammeltätigkeit vor Ort in den dreißiger Jahren und über die lange Geschichte dieses Figurentyps.

Die Erzählung wirft Licht auf die vorkolonialen Beziehungen und den ‚Erfolg’ der ersten Christianisierung im Kongo-Reich, um es deutlicher zu sagen: wie sich frommer katholischer ‚Aberglauben’, wie wir ihn aus Alteuropa kennen, in afrikanische Herrschaftsmittel und private ‚Fetische’ verwandelte. Die von Wannyn im Bas-Congo in den dreißiger Jahren angetroffenen ‚Klanschätze’ (trésors de clan) schlagen einen Bogen vor der vorkolonialen zur kolonialen Bedeutung dieser Darstellungen. Die Datierung der Objekte ist naturgemäß meist auf die Zuordnung zu zwei Epochen beschränkt: vor und nach 1880. Ich werde den Text zunächst zusammenfassen, weil er als Erzählung gut ist, dann erst zu meiner Figur übergehen.

Der Text

Der Autor verspricht Informationen aus erster Hand: Erwerb der Stücke zwischen 1931 und 1941 und Ort des Ersterwerbs, Herstellungsort und Gebrauch oder Bestimmung entweder nach Angabe von afrikanischen Notablen, aus deren Klanschatz die Objekte stammen, oder entsprechend eigener Kenntnis zeitgenössischer Produktionsstätten.

Bei aller Ehrlichkeit der Informanten lassen sich bei fehlender schriftlicher Überlieferung und einem lange kaum unterbrochenen Strom fremder Einflüsse Irrtümer und Verwechslungen nicht ausschließen. (Einleitung, p.7) Der Verfasser berichtet von seinem naiven Einsatz von Fragebögen, als er 1933 mit der Recherche in den Dörfern des Bas-Congo anfing. Die Befragung Unbefugter durch Fremde war den Notablen ohnehin nicht recht. Der alte Chief Funsu Tulanti de Gozela, ein Verwandter des exilierten Königs von Kongo in San Salvador, ergriff die Initiative und breitete eines Tages den unter seiner Obhut stehenden Klanschatz vor Wannyn aus. (p.27)

Nach Wannyns Kenntnis kannte man 1936 man selbst im Kongo kaum die Embleme der ersten Evangelisation. Den protestantischen Missionaren, die seit 1879 im Bas Congo missionierten, war es vielleicht zu schwierig, unbedarften Eingeborenen die Geschichte der Reformation in Europa zu erklären. Dem Verfasser boten sie aber ihre Unterstützung an. Die Redemptoristen-Väter, eine kleine katholische Ordensgemeinschaft, 1732 gegründet, die seit 1899 im B.C. tätig war, wussten mehr, schwiegen aber, um keine Rivalitäten zwischen den Klans zu schüren. Wannyn zählt ein paar Zufallsentdeckungen von alten Kruzifixen und Figuren aus Messing in den zwanziger Jahren und danach auf (p.29/30). Er fragt sich, was aus den vielen religiösen Objekte geworden ist, die über die Jahrhunderte mit den Missionaren aus Europa kamen und stellt fest, Kruzifixe, Heiligenfiguren und liturgische Accessoires hätten der einheimischen Produktion zum Modell gedient, wobei der afrikanische Künstler sie ‚neu gedacht’ habe. Viele Details seien spezifisch ‚negroid’: oft die Frisur, Augen, Lippen, vorstehender Bauchnabel.

Die Figuren katholischer Heiligen sollten sich nach traditioneller Auffassung der etwas sagenhaften Gruppe der ‚Mafulamengo’ (eigentlich Niederländer, aber ….) verdanken. (p.24,25) Hätten diese dann aber nur die Techniken weitergegeben? Gelbguss war aber seit langem bekannt. Erzvorkommen verbargen sich auch überall (monts NKanda, Bembe, Kwango) (30). Jedoch war für Wannyn nicht bloß die europäische Rezeptur der Legierungen – Kupfer 50-55%, Zink 45-50% – aller Metallobjekte angeblich lokaler Herstellung, die er gesehen hat, importiert, sondern die Metalle selbst. Man müsse nur die Ladungsverzeichnisse der Schiffe richtig interpretieren (31).

Die Herstellungsorte der Objekte lagen hingegen im Königreich Kongo, im Norden des heutigen Angola. Dort fand er 1935/36, dass die letzten Bronze-Schmiede aus zerbrochenen alten Manillen grobe Armbänder und Kruzifixe gossen und hatte den Eindruck, dass sie keine relevanten Kenntnisse mehr besaßen, etwa von Güssen in verlorener Wachsform. (31) Er nennt keine anderen Beispiele.

Der historische Kontext von Heiligenfiguren am Kongo

Was schreibt Wannyn über Statuettes religieuses (p.40 – 43)? La statuaire religieuse ancienne est fort pauvre (40) und bietet als Erklärung an: Der Gedanke sei erlaubt, dass die Missionare selbst sich rasch gezwungen gesehen hätten, in den evangelisierten Territorien den Kult der Heiligen zurückzudrängen, wenn nicht gar zu unterdrücken. Denn man musste bei den neuen Konvertiten von einer Disposition für Aberglauben, Fetischismus und Hexenglauben ausgehen. (41) In seinen ‚Erzählungen vom Kongo’ (1700-1717) zitierte Pater Laurent de Lucques den Fall einer hochgestellten jungen Frau, die vorgab, vom Heiligen Antonius besessen zu sein. Sie lebte im Konkubinat mit einem Mann, der sich für den Hl. Johannes (der Täufer? der Apostel? Oder wen?) hielt (41,Anm.10).

Die Bronzestatuetten des Hl. Antonius sieht Wannyn in einer Linie (analogie frappante) mit entsprechenden kleinen römisch-katholisch inspirierten Bronzefiguren des alten Benin aus dem sechzehnten Jahrhundert. Damals hätten die entsandten Kapuzinermönche auch im Golf von Guinea Missionsstationen errichtet und den für ihren Orden typischen Heiligenkult hier wie dort eingeführt. Vielleicht sogar schwarze Künstler aus dem Königreich Benin an den Kongo gebracht. Mit den ‚Mafulamengo’ (‚Holländer’,24) seien also gewiss flämische Kapuziner gemeint. (41) – Unter der Epoche der ‚Mafulamengo’ will er großzügig die lange Zeit vom 16. Jahrhundert bis zum letzten Viertel des 19.Jahrhunderts verstanden wissen, (24) also bis zur Katastrophe der kolonialen Eroberung.

Er charakterisiert die Antoniusfiguren dieser Epoche als gedrungener (zwischen vier bis sechs Kopflängen statt acht nach europäischem Kanon) und harmonisch, leicht und sehr schlicht wirkend. (41/42)

Ihr gewöhnlicher Name sei ‚Toni Malau’ oder respektvoller Domtoni Malau’ gewesen; in modernen Kikongo ‚Santu Toni’. ‚Toni’ sei eine normale Deformation, ‚Malau’ bedeute in Kikongo Verschiedenes, aber ‚Lau’ die Idee der Chance, des Glücks, des Erfolgs. ‚Malau’ als Plural könnte vielleicht als ‚Heiliger Antonius der Erfolge’ übersetzen lassen. (42) – Damit schlägt er unter mehreren Aspekten eine Brücke zur kolonialen Zeit.

Es existierten einige große sehr alte Antonius-Statuen, die man in orthodoxer Manier (wie ‚Ikonen’) nie aufgehört habe, zu verehren. Die ‚Toni Malau’ seien jedoch häufig Fetische geworden wie viele kleine ‚nkangi’ (Kultkreuze). Die Abnutzung der vorstehenden Partien an solchen Figuren bezeuge aber höchstens einen frommen Aberglauben, jedoch keine Spur von Hexerei. Man reibe sie über erkrankte Körperstellen. (42)

Die letzte Seite des Kapitels beschäftigt sich mit einer vergleichbaren, noch kleineren Figur namens ‚Nsundi Malau’ (2 siehe unten), gemeinhin ‚statuette de la Grace (Gnade)’ genannt.

Auf der organisatorischen Ebene der Chefferie zeigte das Material in Klanschätzen – Szepter, Glocken, Manillen für die Arme, Schwerter in ursprünglich iberischer Form, Figuren und Kruzifixe – dass der Einfluss des 16.Jh. immer noch lebendig sei. Kruzifixe fänden sogar Verwendung, wenn der Klanchef als Richter amtiere. Diese mit der Tradition verbundenen Kruzifixe würden durch einen anderen Namen von neuen mit rezenter Missionierung verbundenen unterschieden.

In der Darstellung des Hl. Antonius gebe es traditionell wenige Varianten – So wie wir es von russischen Ikonen kennen. Gewöhnlich stehe aufrecht oder sitze ein Kind auf einem Buch, das der Heilige in der linken Hand trage. Seine Rechte drücke ein Römisches Kreuz auf seinen Körper. Dieser sei oft stark verlängert, um die Arbeit des Gießens zu erleichtern, wenn der Arm des Heiligen nicht gebeugt sei. (42) Ihre eigene Tradition der Metallbearbeitung habe es afrikanischen Handwerkern erlaubt, von der Imitation zur Inspiration überzugehen.

Dann kommt der für Sammler immer alarmierende Satz: Es befänden sich in Privatsammlungen auch schöne Kopien des ‚Toni Malau’ in Messing, in einer reicheren Kupferlegierung /also weniger Messing? Gv/ als die der Originale; man erkenne sie leicht an ihrer künstlichen Säurepatina. Die authentischen Statuetten trügen alle die Spuren natürlicher Alterspatina durch Holzrauch (42). – Ich kenne speziell alte europäische Bronzen und ihre Patina von meinen russischen Metallikonen, und finde eben solche im Metropolitan Museum (in ‚Art of Conversion’, pl.25 nach p.171) und ein Kruzifix bei >Sothebys 2013 mit entsprechender Provenienz: Erwerb vor Ort in den dreißiger Jahren. Doch was ist an leicht erkennbarer Säurepatina ‚schön’?

Zu einem Zehntel des dort erzielten Preises finde ich übrigens im Netz ein Kruzifix angeboten, das nach meinem ersten Eindruck ‚Säurepatina’ zeigen könnte. Die Legierung könnte aber auch nur eine weitere formale Unzulänglichkeit darstellen. Beide Alternativen haben offensichtlich mit meiner Figur nichts zu tun. Der Eindruck höheren Alters kommt erst gar nicht auf, weder durch eine im Holzrauch oder bei langer Aufbewahrung entstandene Patina, noch durch künstlich geschaffene Patina.

Zusätzliche Angaben bei Wannyn zu den hier abgebildeten Objekten, hier (1) bis (3)

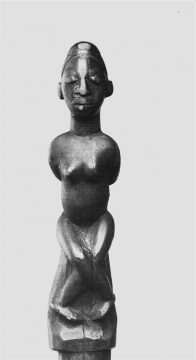

(1)

Pl. 24 : ‚Statuette de Saint Antoine‚ 11.5 cm hoch, max. 3,5 cm breit. Aus der Mafuamengo-Periode. In der Region von Luvo (5o km östl.Matadi) gesammelt. Der Notable, der die Figur übergab, erklärte, sie sei Teil des Schatzes seines Klans, dessen Chef sie aus Bembe erhalten habe. Die Formen sind durch Abrieb stark abgenutzt, am Rücken auf der Höhe der Schultern befindet sich eine Öse, die zur selben Zeit wie das Stück gegossen worden ist. (p.79)

(2)

Pl. 25 : ‚Statuette de la Grace‚ 5 cm hoch, max. 2 cm breit. In der Region von Cuimba (Angolas Nordgrenze) gesammelt. Es soll gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts in Ambrizete von einem Ahnen dessen erworben worden sein, der sie uns gegeben hat. Stark abgeriebene Formen. Oben am Rücken Spuren einer Öse, die zur selben Zeit wie das Stück gegossen worden ist.

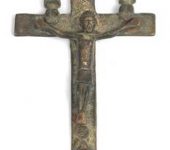

(3)

Pl. 12 : ‚ Christ Negroide‚ Referenznummer Tervuren 55.95.13. Kreuzfigur 15 cm hoch und max. 12,5 cm breit. Gesammelt in Bombo (südl. der Bahn Matadi – Kinshasa), auf die Mafulamengo-Periode oder danach geschätzt. Dabei ist zu bemerken, dass die Kruzifixe früher eher als Ganzes gegossen wurden. Die Ausführung ist sehr sorgfältig in den Details. Mehrere europäische Vorbilder haben zweifellos den Gießer aus dem Bas-Congo inspiriert. (p.74)

*

Die Messingfigur

Mein Santu Toni, offenbar bodenständige fromme Volkskunst, repräsentiert afrikanischen Gelbguss, „glänzend wie Gold“, wie Till Förster sein Buch über Messinggießer der Senufo titelte – im Wachsausschmelzverfahren oder doch eher mittels eines zweiteiligen Models? Seitliche Spuren möglicher Nähte und Unebenheiten sprechen dafür. Die technische Herausforderung ist begrenzt, die Gussform schlicht. Arme, Kind und Kruzifix sind an den Körper angelegt, Rock, Füße und Bodenplatte einfach. Das Gewicht spricht für einen massiven Messingguss. Kupfer und Zinn können zu der Zeit nicht mehr teuer gewesen sein. Die geglätteten Partien der Oberfläche scheinen mir durch Gebrauch weiter abgeschliffen, wo es logisch ist. Die angelötete Öse kann der Aufhängung an einem Bändel gedient haben, das Gewicht würde sich für das Bestreichen kranker Körperteile eignen. Das Figürchen muss ja nicht schwer auf einem Priesterornat gelegen haben.

Frage: Wie repräsentativ ist überhaupt Wannyns Anekdote über die um 1935 bereits verloren gegangenen technischen Fähigkeiten der letzten Bronzegießer von Maquela und Bembe?

Der Typus ist in vielerlei Hinsicht volkstümlich, entspricht der seit Jahrhunderten gängigen Ikonographie des Santu Toni. Allein das immer wieder erwähnte, aber selbst an den alten Figuren ganz unauffällige Buch ist wohl nicht mitgedacht, auf dem die Füße des Kindes stehen sollen. Der Hl.Toni hält es realistisch unter dem Po. Das lebhaft wirkende Kind hält sich mit seinem rechten Arm an der Kutte fest, ganz so wie bei den entsprechenden Mutter- und Kindfiguren, wie sie der der Kongo in allen Größen kennt.

Populär sind auch die ‚afrikanischen’ Proportionen der gedrungenen Figur: Dominierender Kopf, eine gegenüber dem Oberkörper deutlich verkürzte Beinpartie und wiederum große Füße sind typisch. Die schlichte Gestaltung und Köpfe im ‚negroiden’ ‚Yombe’ Regionalstil finden sich bereits in der Frühzeit, etwa auf alten Kruzifixen (3).

Die von Wannyn angesprochene Aneignung der kleinen Heiligenfiguren findet sich ebenso in dem angehobenen Kinn, dem runden Schädel und den halb geschlossenen Bohnenaugen, dem hochkonzentrierten Gesichtsausdruck, ja sogar in gestalterischen Details wie den Ohrmuscheln und der Art, wie die Züge des Kindergesichts miniaturisiert sind.

Über eine ernsthafte Rolle im ‚ersten Leben‘ der kleinen Figur mache ich mir keine Sorgen, auch wenn sie in vielsagendem Dunkel bleiben sollte.

Historische Interpretation des Figurentyps (1937) / Mein Katalogblatt 1998