Kwango, République Démocratique Congo

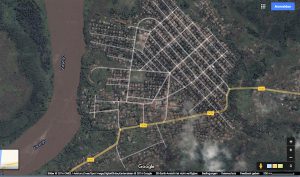

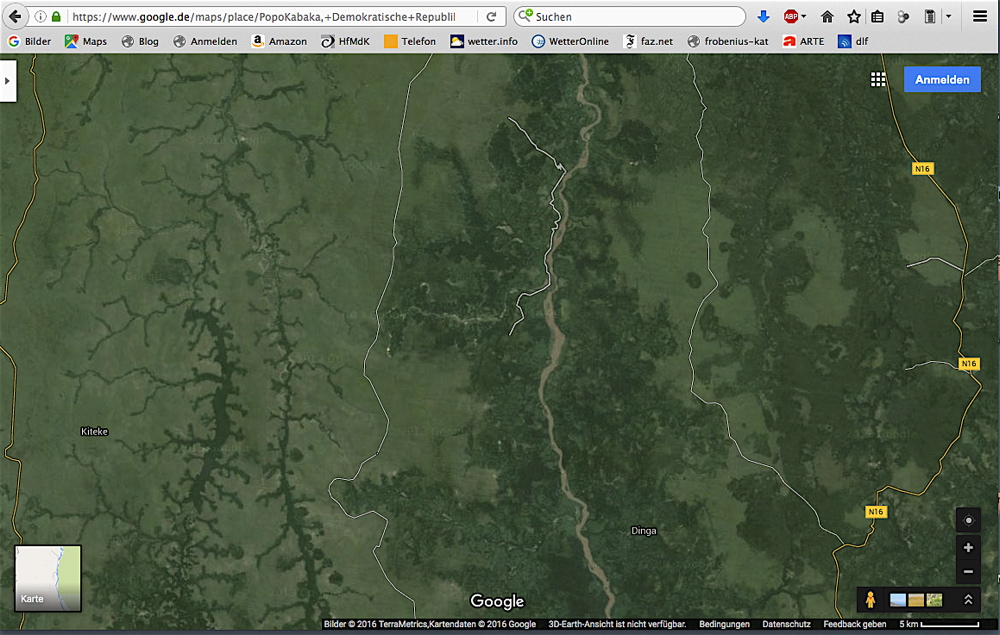

Hurra, ‚Provenienz’! – Yaka, RDC, province Kwango’, territoire Popokabaka, secteur Lufuna , groupement…. – Ich habe eine Adresse erhalten! Nun darf ich Erfahrungen mit abweichenden Schreibweisen und der Welt der Landkarten machen. Auf den hybriden Satellitenkarten lassen sich bei Google-Map und Cartes Michelin auf dem Desktop Bäume zählen, Lichtungen und Flußufer absuchen, aber Ortsnamen sind spärlich gesät. Die Kriterien bleiben undurchsichtig. Bei Michelin sind mehr Ortsnamen zu lesen als bei Google, dafür sperrt man den Zoom bei 1:100.000. Doch bei aller kleinlichen Kritik, die leicht herzustellenden Luftbilder beeindrucken!

Yaka-Dorf Kitsiola aus der Luft

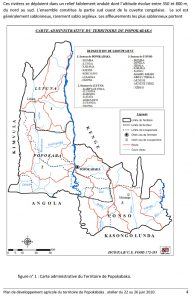

Die Administration des Kongo, die alle paar Jahre die Provinzen neu zuschneidet, hat  wunderbare Teams zur Dokumentation all ihrer Versäumnisse und Mängel – und sie liebt Listen: Listen der Bezirke und Unterbezirke, Ortslisten und sogar Listen sämtlicher Wahllokale im Land, aber alles ohne Karten. Dazu publiziert sie Karten der Verwaltungsbezirke ohne Orte, ohne Topografie und Verkehrswege.

wunderbare Teams zur Dokumentation all ihrer Versäumnisse und Mängel – und sie liebt Listen: Listen der Bezirke und Unterbezirke, Ortslisten und sogar Listen sämtlicher Wahllokale im Land, aber alles ohne Karten. Dazu publiziert sie Karten der Verwaltungsbezirke ohne Orte, ohne Topografie und Verkehrswege.

Lufuna,Pokokabaka,Kwango >

Auf so einer verschlungenen Suche gelangt man beiläufig zu einer Menge Informationen, vom Zufall gesteuert, aber letzten Endes nützlich, um auf die substanziellere Frage nach dem Leben auf dieser Fläche Antwort zu geben.

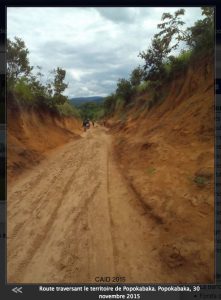

Das Datenblatt von CAID (2015)

Auf der Suche über das Kwango-Gebiet begegnet mir als erstes das Dossier einer Organisation mit dem wunderschönen Namen CAID. Wer würde da nicht zuerst auf eine kanadische NGO schließen? Nein, viel besser: Cellule d’Analyse des Indicateurs de Développement, auf Deutsch: ‚Zelle zur Analyse von Entwicklungsindikatoren’. Den Akzent legt man besser auf ‚Indikatoren’. Ich sehe die ‚Doctores‘ bereits ihr Ohr an Herz des Patienten legen! Denn so geht es immer: Der desolate Zustand der Verkehrswege etwa wird penibel beschrieben, und das seit Jahren und offensichtlich ohne Erfolg. CAID empfiehlt dafür im Gebiet des Kwango, die Pirogen, Einbäume, zu motorisieren. Auch gut gewartete Schiffe werden empfohlen. Das wäre zweifellos ein Fortschritt! Doch wie kommt das nötige Geld an den Kwango?

Das ‚Datenblatt’ (fiche) wurde erst om November ‚auf der Basis des Jahresberichts 2015 des Zentralbüros des Gesundheitsbereichs von Popokabaka’ erstellt, eines der drei ‚Territorien’ der Provinz. Und ich weiß nun, wie sinnlos es ist, wegen einer ‚Provenienz’ noch weiter in topografische Details zu gehen. Was den Feststellungen von CAID an Informationen über diese Gegend, die weniger als zweihundert Kilometer von Kinshasa entfernt liegt, zu entnehmen ist, macht nachdenklich.

Einzeldaten.

Das Territorium Pokakabaka hat ein ausgeprägtes Relief und liegt ungefähr 400 m hoch. Es ist knapp 7000 Quadratkilometer groß und hat 181.000 Einwohner, also 26 Menschen auf einen Quadratkilometer. Die Landschaft besteht aus Steppe und Galeriewäldern an den zahlreichen Wasseradern und Flüssen. Die durchschnittlichen Temperaturen schwanken zwischen 24 und 31 Grad Celsius. Neuerdings endet die Regenzeit zu früh.

Drei Volksgruppen bewohnen das Territorium: Die Yaka (94%) und die Nsamba (5%) im Norden sind Bauern und ziehen Kleinvieh, Im Westen leben auch Mbata (1%). Die Sprache Kiyaka wird von der Mehrheit (90%) der Bevölkerung in allen Milieus gesprochen, Lingala (14%) vorwiegend von den Zuwanderern aus Kinshasa und anderswoher.

Die Gegend erzeugt Maniok, Mais, Gurken, Waldprodukte (Raupen, Mbondi und Champignons), sowie Kleinvieh für Selbstversorgung und den lokalen Bedarf. Als Besonderheit des Territoriums wird der Anbau von Sesam erwähnt.

Erste Auffälligkeit! Als ‚wirtschaftliche Akteure’ im Hauptort Popokabaka werden die vier Personen namentlich genannt: Zeng Xingfa, Salomon, Jonathan und Major Mandefu. Die beiden ersten betreiben Läden (boutiques) und verkaufen, was aus Kinshasa herüberkommt, der Dritte hat ein Hotel und vertreibt Getränke, der vierte hat eine kleine Spedition. Zusammengezählt, beschäftigen alle zusammen gerademal zwanzig Arbeiter.

Die wichtigste Überlandstraße, die das Territoire Popokabaka durchquert (N16) ist ‚praktisch unbefahrbar’. Doch kommen gelegentlich ein paar Jeep Land Cruizer aus Kinshasa durch. Gut, dass es Pirogen gibt! Ein Vorschlag zur Förderung der Region lautet demnach: Auf schiffbaren Abschnitten der Flüsse sollte man motorisierte Boote und größere Schiffe in gutem Zustand einsetzen. Völlig normal ist, dass in der Trockenzeit Sandbänke im Wege liegen.

www.nrgex_.co_.za_.fuel-delivered-kwango-river-drc.jpg >

Die Telekommunikation mit Vodafone und Orange ist sehr schwierig, in weiten Bereichen gar nicht möglich.

Da man im Territorium ‚handwerklich’ Diamanten gewinnt, wird vorgeschlagen, die Schätze im Boden nicht zu vergessen. Doch wie schon Jacques Denis 1965 berichtete, handelt es sich aber um schwache Vorkommen in Anschwemmungen, zum Beispiel am linken Ufer des Kwango bei dem Dorf Suka, damals waren sie bereits einer Minengesellschaft zu gering.

Vom Tourismus ist nichts zu erwarten. ‚Touristische Orte’’? Fehlanzeige. Ebenso ‚sakrale Orte’. Die Tierwelt bietet als ‚Attraktionen’ (espèces phares) kleine Antilopen, Büffel (bufxes) und das kleine Schuppentier Pangolin. Der einzige Wasserfall im Dorf Kigunzi soll ‚vernachlässigt’ sein, das heißt wohl unzugänglich. Außerdem sehen andere dort künftig ein Wasserkraftwerk. Nur die Sicherheitslage wird generell gut beurteilt, bis auf gelegentliche ‚Einfälle‘ (Raubzüge?) aus Angola.

Gesundheit

Das ‚Datenblatt’ erwähnt unter den ‚Indikatoren’ für Entwicklung mit keinem Wort die Gesundheitsversorgung. Ich habe Mühe, mir eine Erwähnung des Staatlichen Krankenhauses im Hauptort (‚189 Betten’) zu ergoogeln, auf einer Liste der Webseite http:/ruralcongo (2015). (Siehe unten! – Zu kirchlichen Einrichtungen finde ich noch nichts)

Ausführlicher ist die Bilanz der ländlichen Versorgung auf einer Webseite der Universität Louvain (2003). Dort verbreitet sich der Leitende Amtsarzt der staatlichen zone de santé de Popokabana, Claude Kilangana, über die Gründe, warum die 1985 von Mobutu eingeführte Organisationsstruktur von der Bevölkerung nicht angenommen wurde. Gesundheitszentren würden kaum aufgesucht, Vorsorgeuntersuchungen von Schwangeren und Vorschulkindern kaum in Anspruch genommen. Zunächst sieht er die Schuld bei Inkompetenz und démotivation der Volksdelegierten in den Basiskomitees, dann in der allgemeinen (schlechten) conjoncture économique, qui pousse les populations dans la lassitude (Erschlaffung) la plus complète et réduit l’élan de solidarité, la règle générale étant devenue celle du ’chacun pour soi’ (‚Jeder für sich’).

Ihn empört, dass sein Büro die Arbeiter aus dem Dorf für die Arbeit an der Verbesserung ihrer eigenen Trinkwasserversorgung bezahlen müsse. Weiß der beamtete Akademiker überhaupt, wie die Leute hier ‚ticken’? Bereits sein abstraktes Amtsfranzösisch signalisiert eine unaufhebbare Distanz zu den Hinterwäldlern, die er nach dem vorgegebenen Organisationsschema für den ‚Fortschritt’ zu ‚sensibilisieren’ hat. (Wer hat ihn nur in dieses gottverlassene Nest Popokabaka geschickt?)

Die Leute haben ihre Erfahrungen mit solchen Projekten, die Politiker ihnen gewöhnlich vollmundig anpreisen und per Dekret direkt aufs Auge drücken.

Der angeblich moderne Geiz auf dem Land

Der angeblich ’moderne’ Geiz bereits hat mit der Kolonialherrschaft der Belgier, der Geldwirtschaft und der raubkapitalistischen ‚Modernisierung’ Einzug gehalten. In seiner schmalen, aber sehr interessanten Studie ‚Les Yaka du Kwango’ illustrierte Jacques Denis 1965 die Rolle der Metropole ‚Leopoldville’ im Leben der Yaka, weniger als Ziel von ‚Landflucht’ denn als der eine Pol einer Rotationsbewegung (‚migration temporaire’) von Wanderarbeitern, und das bereits seit den Zwanziger Jahren.

„Die Gründe, die verheiratete Männer zur temporären Emigration treiben, sind vielfältig. Sie haben einen gemeinsamen Nenner, den Bedarf an Geld, der auf dem Land unmöglich gestillt werden kann. Bei den Yaka, wo die Polygamie noch immer lebendig ist, gibt es Ehemänner, die nicht zögern, Frau und Kinder für lange Monate, sogar Jahre zu verlassen, um sich in der Stadt die Mittel für eine zweite Frau zu beschaffen. Freilich findet man auch verantwortlich handelnde Familienväter, die bei fester Arbeit und annehmbarer Unterkunft die Familie nachkommen lassen. Doch viele Frauen fürchten die Umsiedlung fast ebenso wie die Drohungen der Dorfältesten. Diejenigen, die das Abenteuer ‚Stadt’ riskieren, sind zu 72% unter Dreißig“. (55, Übersetzung)

Daran scheinen auch die heftigen politischen Krisen des Landes und die permanente Schwäche der modernen Sektoren kaum etwas verändert zu haben. In Kinshasa sagt man den Wanderarbeitern der Yaka auch heute nach, ihre Ersparnisse möglichst bar in den Kleidern eingenäht bei sich zu tragen. (persönliche Mitteilung W.L.)

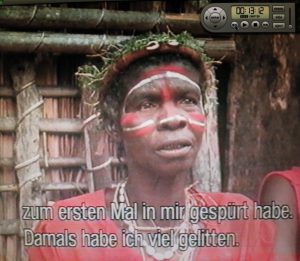

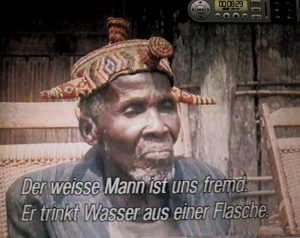

Die Menschen kennen also die Metropole. In einem TV-Feature des Ethnologen René Dewisch von 1991 sagt eine Orakelpriesterin Maoma Tseembu ganz selbstverständlich, dass sie bereits in Kinshasa praktiziert habe.

Ein kurzer Blick nach Nepal mit Dor Bahadur Bista (1990)

Das alles lässt mich an ein anderes Drittweltland denken: Nepal – und an die Streitschrift von Dor Bahadur Bista, Nepals berühmtem Anthropologen von 1990: ‚Fatalism and Developpement – Nepal’s Struggle for Modernization’. Er nahm zuerst die Untätigkeit der Bürokratie aufs Korn, verschleiert durch eine ritualisierte Verwendung von Meetings, Konferenzen und Seminaren, und er stellte die Regel auf: Je höher die Position, desto weniger trifft man tatsächlich Entscheidungen. Denn die bergen Risiken. In einer solchen Gesellschaft erwarten die Menschen nicht wirklich, dass etwas passiert, aber wer eine Entscheidung trifft, wird dafür in Haftung genommen.

Dafür, dass auch in Nepal Dörfler Gesundheitszentren nicht wie erwartet adoptiert haben, sieht er die Schuld beim Personal: in der ständigen Abwesenheit und der selbstverständlichen Erwartung von ‚Geschenken’ vor dem Tätigwerden. In seiner Analyse treffen wir auch auf einen vom Konsum angetriebenen ‚Individualismus’ und den Zerfall von Dorfstrukturen.

Zur bezahlten Leistung auf dem Dorf machte Bista interessante Beobachtungen. Wer immer mit Zahlungen angefangen hat, hat damit, ohne es zu merken, die lokalen Traditionen der Gemeinschaftsarbeit verlassen und er erlebt zu seiner Enttäuschung nur unwillige Drückeberger. Bista bezeichnete die Rolle des nepalesischen Bildungswesens als kontraproduktiv. Durch Schulbildung versuche jedermann, einen Posten im öffentlichen Dienst zu ergattern, der möglichst wenig Arbeit mache und möglichst viel einbringe.

Bildungswesen (Studie von Ibanda Kabaka Paulin)

Nun darf auch das Bildungswesen im Territorium Popokabana nicht mehr ignoriert werden.

1974 verstaatlichte Mobutu im Zeichen des ‚Mobutismus’ sämtliche Bildungseinrichtungen auf allen Stufen. Davon hatte bis dahin die katholische Kirche den Löwenanteil (83 %) in der Hand, mit dem Ziel einer ‚diffusion methodique du Catholicisme au Kongo’ (Paulin 1.1.1>1.2.1,p.5) . Die Verstaatlichung wurde zum Desaster. Ob es bis heute fortdauert, lässt sich leider der akademischen Studie von Ibanda Kabaka Paulin, die sich zum Ende hin zur reinen Lobeshymne auf die Leistungen der Kirche entwickelt, nicht entnehmen.

Wenigstens eine Zahl sei genannt: Nur 36 % der Kinder gehen irgendwann zur Schule, ob bei den Katholiken, den Protestanten oder den Kimbanguisten (!) (p.9). Die Verhinderungsgründe, welche der Autor aufzählt, sind die klassischen in solchen Ländern: fehlendes Geld der Eltern, um die Unkosten des Schulbesuchs aufzubringen, zu lange Schulwege, lange Krankheiten und Ortswechsel (Wanderarbeit?) (p.9). Paulin schließt mit einem rhetorischen Appell an die Bevölkerung von Kwango-Popokabaka, ‚Söhne und Töchter zum Kampf gegen Obskurantismus und Immobilismus aller Art zu mobilisieren, um die Zukunft zu gewinnen‘. (p.10)

Entwicklungspläne – Behörden und Organisationen hyperaktiver Ratlosigkeit

Der Entwicklungsplan vom Juni 2010 des Comité Agricole et Rural de Gestion de Popokabaka, einer Unterbehörde des Landwirtschaftsministeriums der Provinz Bandundu, die inzwischen weiter aufgeteilt wurde, sowie von ISCO, einer Organisation ausländischer Hilfsprojekte – es bleibt unklar, welche Seite das Dokument verfasst hat, ich zitiere die Autoren im Folgenden einfach als ISCO. Der Plan steht als PDF im Netz. Die interessantere Hälfte (18 Druckseiten) ist der Bestandsaufnahme gewidmet. Zunächst verstärkt sich der Eindruck einer absurden Organisationswut, die das Papier und die Zeit nicht wert ist, die sie verschlingt. Allmählich vergeht mir das Lachen über den Reichtum an verschleiernden Formulierungen und den Abkürzungstick. Schreckliche Entwicklungen zeigen sich, die mit solchen Mitteln nie und nimmer beherrscht, geschweige denn umgedreht werden können. Und immer mehr Akteure kommen in den Blick: Regierungsinstanzen, Entwicklungsagenturen der EU, Kirchen in und außerhalb des Kongo – ein Geflecht, das analysieren mag, wer will. Ich wollte eigentlich nur den aktuellen Lebensraum der Yaka kennenlernen. Gehen wir trotzdem den Zustandsbericht auf relevante Informationen durch.

Kapitel 1. Bevölkerung und Verwaltung

Zunächst die Bevölkerungszahl : Für das Innenministerium sind es 470.000 Menschen, für die Zone de la Santé (de Popokabana) sind es nur 140.000. Wie will man da auch nur die Bevölkerungsentwicklung realistisch abschätzen, fragt ISCO. Das Landwirtschaftsministerium zählt 643 Dörfer einschließlich des kleinsten Weilers, ISCO etwa 300 Dörfer mit 30 bis 60 Haushalten und weitere zehn zwischen 50 und 100.

Zone de la Santé (de Popokabana) sind es nur 140.000. Wie will man da auch nur die Bevölkerungsentwicklung realistisch abschätzen, fragt ISCO. Das Landwirtschaftsministerium zählt 643 Dörfer einschließlich des kleinsten Weilers, ISCO etwa 300 Dörfer mit 30 bis 60 Haushalten und weitere zehn zwischen 50 und 100.

Die Bevölkerung ist einem undurchsichtigen Geflecht miteinander konkurrierender Behörden und nichtstaatlicher Organisationen unterworfen, lebt aber bereits seit Alters her in Parallelstrukturen, die regelmäßig miteinander im Streit liegen, so unter einer chefferie politique (devenu administrative avec la colonisation belge) , außerdem den über das Land verfügenden chefferies de terre – héritière des anciennes tribus locales – und den chefferies de groupement , Dorfchefs, die noch einen starken Einfluss auf die Bevölkerung haben. (3)

Kapitel 4. Organisation der Bauern

Zu allem Überfluss will ISCO durch die Schaffung von Zentraldörfern (villages centres) entlang der sogenannten ‚Hauptachsen’ mit ihren villages satellites die Landbevölkerung in Communautés Villages de Développement, abgekürzt CVD, ‚organisieren’. Um die hundert gibt es 2010 bereits im Territoire. In denen existieren bereits GVER, die mit der Reparatur der Wege (l’entretien des routes) beauftragt werden. Diese CVD haben ‚zu ihrer inneren Ordnung Statuten und Reglemente, deren offizielle Anerkennung auf dem Wege ist’. (11) Die Projekte müssen selbstverständlich überregional koordiniert werden, unter dem Dach des 2010 gegründeten Projet de Sécurité Alimentaire (Nahrungsmittelversorgung) de Popokabaka (ISCO, PSA/Union Européenne) Mit EU-Beteiligung wird das selbstverständlich ein Erfolg werden! Doch da fehlen tatsächlich neben denen der Landwirtschaft noch die Berufsorganisationen: OP – Organisations professionelles! Zum Leidwesen von CISCO ist der Sektor der (Klein-)Viehzucht kaum organisiert. Die Leute sind nicht einmal zur Stallhaltung (culture de case, 14) bereit . Stattdessen sorgen die herumstreunenden Schweine und Ziegen, Schafe und Schweine zusätzlich für Streit unter den Bauern, den die Dorfchefs schlichten müssen. (14) Doch die OP-‚Initiative erreicht sowieso nur die wenigsten Dörfer (12)

Auch im Hauptort Popo will man sich nicht organisieren, selbst die Frauenorganisationen bleiben untätig (12). ISCO meint, das Grundproblem liege in der composition urbaine et pluriactive de sa population.(12) An dieser Zusammensetzung und am Multi-tasking lässt sich auch mit Unterstützung durch die Caritas nicht viel ändern.

Kapitel 2. Schäden an der Umwelt

Überall dringt eine karge Steppenlandschaft vor, wo vormals lichter Wald (Baumsavanne) die Hügel überzogen hat. Elefanten, Löwen und Leoparden sind längst verschwunden, der Rest der Fauna ist durch den fortschreitenden Brandrodungsfeldbau und unkontrollierte Jagd bedroht. Ein Teil der hohen Galeriewälder entlang der Flüsse ist auch dem modernen Holzeinschlag zum Opfer gefallen, vor allem in der Nähe von Überlandverbindungen. (6) Übrigens, die Unterhaltung dieser Straßen (oder Pisten) dépend aujourd’hui en totalité de l’aide extérieur, wird vom Ausland finanziert (11). Ob das Ausland damit den Abtransport von Tropenholz unterstützt?

Kapitel 5. Production Agricole ist das finsterste Kapitel

Immer noch wird fast ausschließlich (culture unique) ein urtümlicher Brandrodungsfeldbau praktiziert, sogar in den Galeriewäldern. Die Zeit der Brache wird immer kürzer, sie dauert nicht einmal mehr zwei Jahre. Der Boden laugt aus, vor allem in der Nähe der Ansiedlungen. Man zieht tiefer in die Savanne. Gerade um Marktflecken herum muss der Bauer manchmal zehn Kilometer zu seinem Feld laufen. (12)

Statt nährstoffreicherer Nahrung von höherem Marktwert wird immer mehr Maniok angepflanzt. Dabei hat seit dem Jahr 2000 die ‚Mosaikkrankheit’ die üblichen Sorten im Griff und verringert den Ertrag erheblich. Um Popo gab es 2000 eine ausgesprochene Hungersnot. Bis 2011 will man jedem Bauern Saatgut resistenter Sorten zur Verfügung stellen. Ein von der EU finanziertes Projekt der ONG Internationale ACF/AAH (Action Contre la Faim) kämpft zudem gegen eine Krankheit beim Menschen, die vom Gift des Maniok verursacht wird, und zwar bei erhöhtem Konsum ohne entsprechende Zufuhr von Proteinen. Die Opfer werden unheilbar an den Beinen gelähmt. (13)

Proteine? Der Fischfang ist in einem état embryonnaire, denn es existiert bei den Yaka keine traditionelle Kultur des Fischfangs. (7,15) Noch kann man in der Gegend jedes Jahr im August und September eine reiche Ernte an Raupen (chenilles) einsammeln, aber Brandrodung und Bevölkerungsdruck bedrohen auch diese Proteinquelle. Traditionelle Sammelbeschränkungen funktionieren immer weniger (15/16).

Großvieh spielt kaum eine Rolle. Zwei Farmen mit ein paar hundert Rindern – eine von Jesuiten und die andere eines Schwesternordens – sind ISCO bekannt. Die kleinen Viehbesitzer auf dem Dorf verleugnen ihre Tiere lieber vor den Entwicklern, weil eine wucherische Finanzbehörde sie unmäßig besteuert. Das ISCO-Papier prangert sie ausdrücklich an. Überdies streunen die Tiere frei in der Gegend herum und es gibt weder Medikamente für die Tiere noch connaissances zootechniques. (15)

Kapitel 9. Die Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte, Schikanen

Gerade von der Nachfrageseite müssen für die Agrarentwicklung Impulse ausgehen, doch ISCO gesteht ein, nur für den Hauptort etwas erreicht zu haben. (17) Und was hat ISCO erreicht? Den (vier?) Geschäftsleuten in Popo fehlen Transportmittel und Kapital, sie klagen zudem über unverhältnismäßig hohe Besteuerung. Sind das aber alle Schikanen (tracasseries), die der Titel ankündigt? Von den religiösen Organisationen erfährt man, dass sie den Aufkauf und Transport von Agrargütern nach Kinshasa bereits aufgegeben haben. (16)

Die von ISCO regelmäßig an vier Orten des Territoire organisierten Märkte sind ganz in der Hand von Auswärtigen aus Kinshasa oder aus Angola. Die bringen mit ihren LKWs Konsumgüter und holen Agrargüter. Man kann prinzipiell auch Sondertransporte bestellen, aber die Unternehmer kommen ungern ins Hinterland, sie suchen ihre Ladung lieber in größerer Nähe zu Kinshasa. (17) Kein Wunder bei dem desolaten Zustand der Verkehrswege! Und so verschärft ein Problem das andere.

Müssen wir uns für heute von den Yaka am Kwango in so ratloser Stimmung verabschieden? Ich fürchte JA. Dabei habe ich noch einiges übersehen oder vergessen.

*

Nachweise

CAID – Territoire de Popokabaka – Fiche du Territoire mis à jour 30-11-2015 nach: https://caid.cd/index.php/donnees-par-province-administrative/province-de-kwango/territoire-de-popokabaka/?secteur=fiche

Kiangala, Claude: Comment sensibilisier la population à ses problèmes de santé dans la zone de santé de Popokabaka? (http://sites-test.uclouvain.be/stages-semspi/travaux 2003/Kiangala.html)

Dor Bahadur Bista:: ‚Fatalism and Developpement – Nepal’s Struggle for Modernization’ 1990

Paulin Ibanda Kabaka. Evangélisation et éducation dans le Diocèse de Popokabaka en RD Congo (1915-2015). 2015. HAL Id: hal-01257208 Submitted on 6 Mar 2016 HAL is a multi-disciplinary open access https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01257208

Jacques Denis: Les Yaka du Kwango – Contribution à une étude ethno-demographique; Tervuren, Annales … no.53,1964)

René Dewisch und Dirk Dumon: Het orakel van Maama Tseembu Belgien 1991, 50 Min dt. Das Orakel der Maama Tseembu, swr 45 Min.

Ministère de ‚Agriculture, Pêche, Elevage et Développement Rural – Province du Bandundu, Comité Agricole et Rural de Gestion de Popokabaka, atelier du 22 au 26 juin 2010; ISCO: Plan de développement agricole du territoire de Popokabaka ANNEXE Z _ POPOKABAKA – PLAN CARG DE DEV. DE TERRITOIRE PROVINCE DU BANDUNDU.PDF