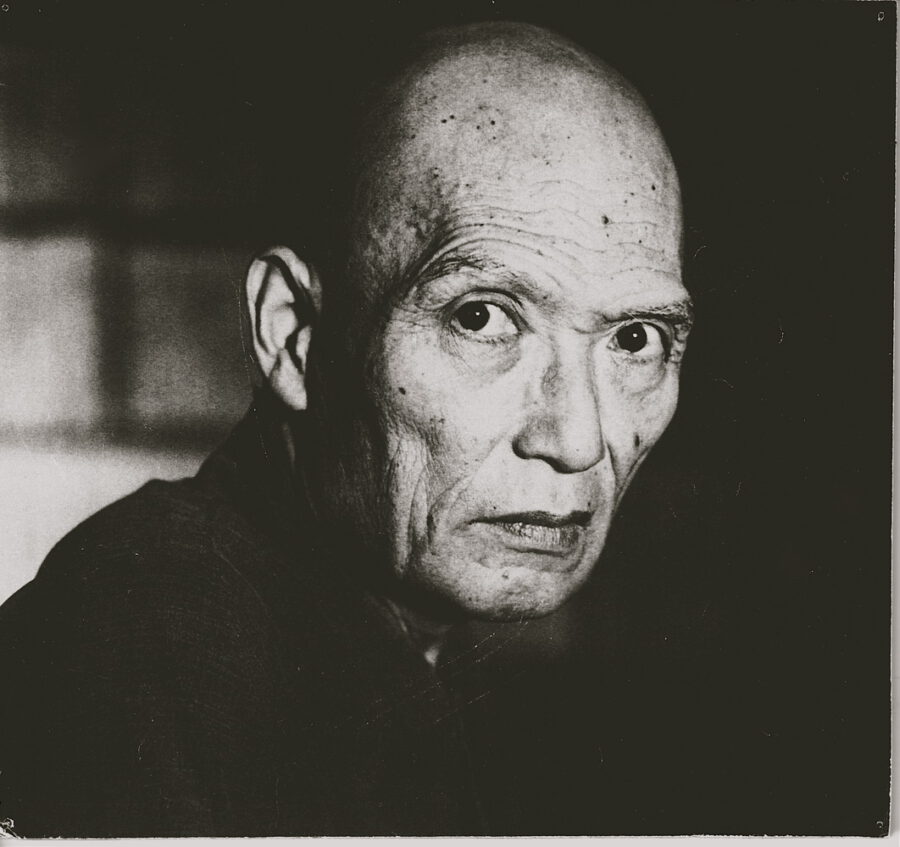

„Die Technik ist unerheblich“, sagt Inoue Yu-Ichi am Schluss. Doch das auf der breiten Basis einer Zeichenschrift, ihrer Traditionen

– Das Ideogramm muss nicht einsilbig sein. Die Gestalt darin kann geweckt werden.

– Die Tradition der expressiven Schönschriften und darin die Erziehung zur Proportion

– Die Tradition persönlicher, nach Vorbildern individuell kultivierter Handschriften

– Körperliche Ergebnisse der Schreibtechnik mit Pinsel und Tusche, so als ob wir immer noch mit der Rohrfeder schreiben würden.

Yu-Ichis Schriftkunst ist gewachsen, 67 Jahre lang. Sie beerbt die Kalligraphie, auch wenn sie sich revolutionär gibt. Und am Ende wird sie ins Erbe aufgenommen.

Sie steigert extrem einzelne Aspekte, sie revoltiert, aber erfindet nicht neu.

Meint Yu-Ichi nicht das mit „den Begriff der Kreativität destruieren“? Kreativität – Ein westlicher Begriff!

Es musste nur die Freiheit nach 1945 dazukommen. Zehn Jahre nach Kriegsende war es für ihn als Volksschullehrer in Japan soweit. Wir kennen diese Epoche Japans kaum:

Die Masken demaskieren, aus den erstarrten Formen aufbrechen. Und das ist auch heute noch aktuell: Gerade nach Fukushima wachen große Teile der japanischen Gesellschaft wieder einmal auf!

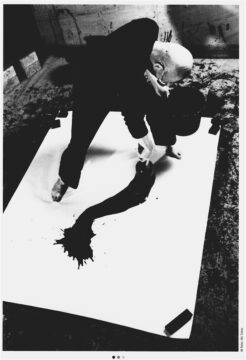

Yu Ichis Leben scheint streng geordnet zu verlaufen: Ein halbes Jahrhundert rührt er morgens seine spezielle Tusche an, geht den Tag über zum Dienst und schreibt ekstatisch an den freien Abenden. Seine Blätter legen davon schnörkellos Zeugnis ab, mit den kulturellen Mitteln, über die er verfügt und die ihm zur Hand sind. Ein leerer Raum genügt als Atelier. Er betritt ihn mit Spannung und gemischten Gefühlen: Hic Rhodus hic salta! oder: „Sich von der Klippe zu stürzen“ ist der einzige Weg, im Vertrauen in die eigene Kraft und die technische Erfahrung! Drogen sind ungeeignet. Keine Halbheiten. Die Fehlversuche werden zerknüllt. Der Gedanke an die Auswahl des Zeichens begleitet Yu Ichi den Tag über, braucht sicher mehr Zeit als die Vorbereitung der Tusche. Schreiben ist ein Weg der Selbstanalyse und Selbstbefreiung und des Engagements: Die im Dokumentarfilm erwähnten Themenanlässe: die Kriegsverbrechen, die Internationalisierung Japans, Zerstörung der Natur und schließlich die tödliche Krankheit sprechen für sich. Bis zu seinen „Arbeiten mit großen Schriftzeichen“, diesem „Testament nach Art von Zen-Mönchen“ , und dann weiter zu den Kohlstifttexten, begleitet ihn dies Schreiben. Die spirituelle Seite: „Sich ganz der Dummheit ergeben“. Zen wird ein einziges Mal erwähnt.

Der Vergleich mit dem amerikanischen „Abstrakten Expressionismus“ kann sich nur auf den Gestus ungezügelter Spontaneität beziehen, etwa bei Jackson Pollock. Pollock wütet in der sinn-losen Materie, andere nehmen Versatzstücke surrealistischer Bilder oder zufällig präsenter Buchstaben, deren Bedeutungsenergie aber sehr schwach ist. (LINK zu Blog)

Bei Yu Ichi handelt es sich um mehrfach gebundene Spontaneität. Das Medium ist ein ganz anderes. Arbeitet er überhaupt irgendwie dekorativ? Yu Ichi ’schreibt‘ meinetwegen ‚automatisch‘, aber das ist nur ein technischer Aspekt. „Spritzer sind gleichgültig, sie erläutern die Bewegung des Pinsels“. Die Arbeiten kreisen nervös um das Schreiben von Worten, deren sprachliche Bedeutung prinzipiell auch für andere entzifferbar sind.

Die Tuschespritzer sind ‚äußerlich‘ auch in dem Sinn, dass sie Teil der sich spontan bildenden ästhetischen Gestalt sind und zugleich Zeugnis der Pinselbewegung und Teil der Expressivität des Schrift-Bildes.

‚Automatisch‘ heißt hier nur: Die Kontrolle zieht sich für den Moment auf die Grenzen des Blattes zurück, um sich dann umso radikaler auf das Entstandene zu stürzen. Die Kritik hat Kriterien, zum Beispiel das einer Wesensverwandtschaft mit der von Inoue Yu-Ichi intuitiv erfassten Bedeutung des Wortes und seiner ästhetischen Lebenskraft. Schwache Blätter werden wohl gleich vernichtet, so wie man früher behinderte Babies nach der Geburt erstickte. Ich frage mich, wo in diesem Atelier überhaupt Raum für die Lagerung war.

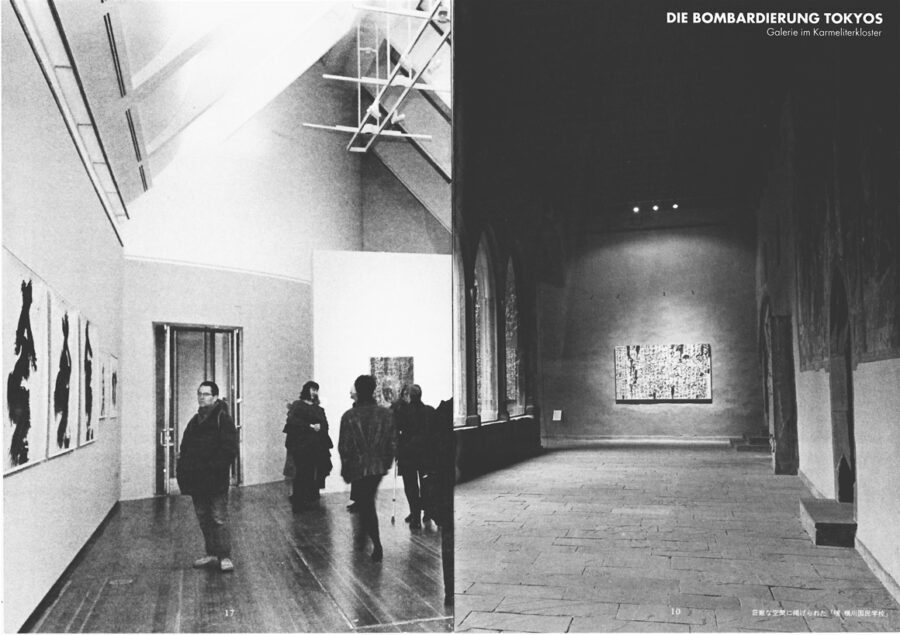

Was bedeuten Yu Ichis Blätter in einer Kunstgalerie und an einer westlichen Zimmerwand?

Die kulturelle Schranke ist erheblich. Uns fehlt der unmittelbare Zugang des Schriftkundigen, die erlebte Evidenz. Die Zeichen leuchten nur mittelbar ein, vielleicht sogar stärker über die Vermittlung Yu Ichis. Schon deshalb hat mich der Film aus dem Atelier stets mehr beeindruckt als die Bilder.

Für Fans könnte es ein Fetisch sein, ansonsten ist es eine einzelne Station im Leben eines fremden Menschen auf einer fernen Insel. Ein Zeugnis, geglättet, montiert und gerahmt, ansonsten unverfälscht.

Ein solches Bild suggeriert eine Ruhe und Gelassenheit, manchmal eine Blässe und eine neue Konventionalität, wie sie alles bereits oft Wahrgenommene annimmt.

Im Oktober 2012 nach Ausstellungsnotizen von 1995 geschrieben.

Aktualisierung 21.4.21

Erschienen ist 1995 ein eingehender und schöner Katalog (Yu-Ichi Hin, Schirn Kunsthalle 1995, der den aktuellen Preis im Netz (etwa 24€) wert ist (5x bei JustBooks.de) und zwei richtig bibliophile Bücher. Die 30minütige Filmdokumentation „Yu-Ichi Writing Works 1955-1985“ finde ich leider nicht auf youtube, dafür verkünstelte Präsentationen mit japanischer Kuratorenstimme über einer ‚Gymnopède‘ von Eric Satie (LINK) oder mit flotter „Oscar Peterson“ Piano-Untermalung (LINK). Nicht, dass man dabei nichts lernen könnte, etwa was es heißt. „…ins Erbe aufgenommen“ zu sein oder allgemeiner über die „Internationalisierung Japans“. Viel Spaß!

Flyer des Museums für Kunsthandwerk ( heute: MAK) Okt. 1995

Yu Ichi – Porträtfoto (unbeschriftet) 19,5 x 18 cm auf Styropor, aus dem Museum für Kunsthandwerk MAK