Eine Biografie, eine Familien- und Werksgeschichte 1903 bis 1970, ein Kriminalroman in den Sphären der spekulativen Kunstfinanz in der Epoche ihrer revolutionären Ausbreitung, die einige Künstler mitreißt und ihnen den Boden unter den Füßen wegzieht. Auch bei Rothko tauchen die Kennedys auf.

Von Finanzberatern und Anwaltskanzleien ist in dem Buch zu viel die Rede, schon vor Rothkos Tod und dem anschließenden Erbstreit. Das schwere Parfum amerikanischer Museen, international operierender Galerie-Konzerne und millionenschwerer Kunden weht aufdringlich in diesen Räumen. Geschäftlich erfolgreiche Künstlern werden zu Clowns.

Rothko glaubte vielleicht seine Reinheit als Künstler zu bewahren, wurde dabei immer anmaßender, bizarrer und depressiver. Der äußere Erfolg war ein einziger Irrweg. Denn seine Geschäftspartner kauften und verkauften, sammelten nicht Kunst, sondern Geld. Sein künstlerisches Geheimrezept war das Rezept für eine Ware, zudem eine entbehrliche Ware. Alle Exklusivität war ein Versuch, ihren Preis, vielleicht auch ihre Anerkennung hochzutreiben. Rothko war Teil eines Spiels um künstliche Knappheit, selbst Virtuose in Verknappung des Angebots: Der private Erwerb eines seiner Bilder wurde oft zum Glücksfall.

Doch darf man nicht vergessen, dass diese an sich demütigenden Bedingungen immer jemanden brauchte, der sie sich gefallen ließ, obwohl er dies eigentlich nicht nötig hatte. Der Käufer konnte das Spiel zu jedem Zeitpunkt abbrechen. Es ging doch um Nichts, wie Antonioni dem Meister unbedingt persönlich sagen wollte. Selbst dieser cinéastische Zauberer suchte die Anerkennung des Zauberers. Woher kommen solche Momente der Begeisterung, die einem den Atem stocken lassen?

Ich habe so etwas im März bei den Posaunenklängen der Orgel zwischen den gewaltigen Wänden und Säulen von Notre Dame und vor den Nymphéas Monets in der Orangerie erlebt. Was ist ihr Geheimnis? Bei Monet muss es in der akkumulierten Erfahrung von fünfundzwanzig Jahren liegen, den eher trüben Pinselstrichen war das Geheimnis nicht anzusehen. Auch Rothko sammelte Erfahrung auf einem einzigen ästhetischen Feld und verstärkte nach Kräften die Intensität seiner Bilder, und das so rücksichtslos, dass chemische Selbstzerstörung mancher Bilder die Folge war – oder heimliche Absicht? – doch dies in einem ganz anderen Umfeld:

Rothko blickte wohl zu sehr aufs Publikum, auf den Rezipienten, der seine Farbschattierungen verstehen und respektieren sollte, aber zugleich Teil der geldschweren Nachfrage war, die wankelmütig Modetrends folgte, Geschäftsstrategien und spekulativen Erwartungen. Er suchte innere Versenkung und war in seinen Vierzigern schon hoffnungslos abhängig von gesellschaftlicher Anerkennung. Dies ließ sich zwar mit taktischem Geschick befördern, aber gegenüber den begabten Finanzjongleuren und Falschspielern hatte der Künstler keine Chance. Die kooperierten ja zudem mit ausgebufften Anwälten. (Die „Finanzkrise“ klopft an!) Er hatte nur ein einziges, eng umrissenes Produkt im Angebot und wollte damit reich und berühmt werden. Und er hatte eine typisch jüdische Geschichte von Entwurzelungen im Rücken, die Kraft kostete. Die Schönheit vieler polychromer abstrakter Bilder ist ein wunderbarer Akt der Selbstbehauptung, aber der ästhetische Widerstand lässt sich nicht über Jahrzehnte dehnen oder reaktivieren, gar noch unter äußerem Druck und vielfachen Anreizen. Und so geriet Rothko auf die Bahn der chronischen Intoxikation. Sind die Bilder der letzten Jahre noch stark und wenn, woher?

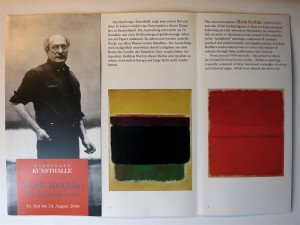

Im Vergleich zu Seldes’ Biografie: Der Katalog von Beyeler in Basel schlägt eine ganz andere Tonart an; die verdankt sich der Liebe, der Bewunderung, ein wenig der Eitelkeit, vor allem aber der Höflichkeit gegenüber einem Toten, den man zu Lebzeiten in miserabler Verfassung gesehen hat, nämlich in der Hand von gerissenen Betrügern. Damit wird ein allzu biederes Bild dieses Künstlers entworfen, so recht für kirchenfromme Kunstgläubige. Das Buch von Lee Seldes ist dagegen eine kritische Kirchengeschichte, sprich Mediengeschichte.

Was ist Kunstliebe, Sammler-Enthusiasmus nach diesem Buch? Das Buch führt uns in eine nach Amerika ausgewanderte Renaissance. Unanständiges Kapital (Muss man diesen Ausdruck rechtfertigen?) gibt sich gemeinnützig. Millionäre lassen sich Kapellen und Altäre errichten. Die öffentliche Hand in der ganzen Welt eifert ihnen nach und fördert unter dem Vorwand der Tourismus-Industrie eben solche Tempelbauten einschließlich breiter Rampen. Da wird mit irrwitzigen Summen gespielt, Äquivalente für mehrere Arbeitsleben. Freilich, die neuen globalen Crashs konfrontieren uns neuerdings mit noch einmal ins Unvorstellbare gesteigerten Summen. Und die Künstler? Haben nicht auch Renaissance-Künstler an ihrem Starruhm gelitten? Stars sind Kometen, und diese verzehren sich und müssen permanent stürzen.

Lee Seldes : ‚Das Vermächtnis Mark Rothkos’; Parthas Verlag, Berlin 2008 (mit wissenschaftlichem Apparat)