Den ersten Anstoß für den Beitrag gab im Januar 2017 eine angebliche Mbuya-Tanzmaske , die mich aber bald nicht mehr überzeugte. für meine Recherche befragte ich vor allem zwei Bücher, die im Abstand von fünfzig Jahren erschienen sind: L. de Sousberghe ART PENDE (1958) und Zoé S.Strother PENDE (5 continents, Mailand 2008). 7.6.2022

Vorbemerkung zu Völkern und Stilen

Marc Petit unterscheidet in „100 Peoples of Zaire and their Sculptures“ die Pende Kasai (Osten) von den Pende Kwango (Rest) und zählt jeweils andere für sie stilistisch relevante Nachbarn auf, für die Pende Kwango die folgenden: Yaka und Suku, Mbala und Kwese im Westen, Pindi und Mbuun (Bunda; um die Stadt Idiofa) im Nordwesten, Cokwe und Lunda im Süden und Wongo im Osten.

Gleich mehrere berühmte Namen der ‚Stammeskunst’ tauchen in den Aufzählungen auf. Nachahmungen und gegenseitige Übernahmen sind seit jeher die Regel.

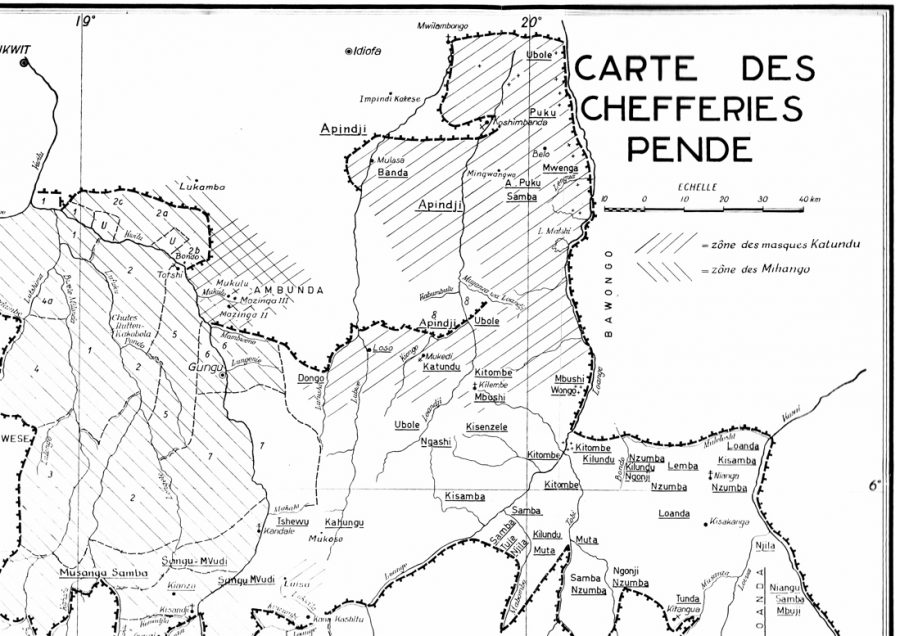

Wenn man in Betracht zieht, dass die auf diversen Karten begrenzten ‚Siedlungsgebiete’ sich in der Realität auch noch überlappen und durchmischen, wundert es nicht, dass man die ‚Stammeskunst’ der Kunstbücher in der Realität nicht vorfindet. Sousberghe stellt zum „Stil’ der Pende lakonisch fest, dass der eigentlich nur mit dem Typ der realistischen Gesichtsmasken identifiziert wird. Und damit wird die chefferie Katundu als Zentrum der Herstellung realistischer Gesichtsmasken zum Stilzentrum der Pende Kwango. Es liegt praktischerweise ziemlich in der Mitte ihres Siedlungsgebiets, etwa 80 km östlich Kikwit (auf der Karte links oben).

Sousberge-Pende-Karte – Katundu in der Mitte. Schraffur nach rechts oben: Verbreitungsgebiet der ‚Mbuya‘-Masken

L. de Sousberghe 1958:

Wie sich die realistischen Gesichtsmasken „Mbuya“ im Zentrum Katundu zwischen 1920 und 1960 entwickelt haben .

Individuell gestaltete realistischer Gesichtsmasken, die Mbuya, verdrängten in Katundu in den fünfziger Jahren die standardisierten Maskentypen mit langem Bartfortsatz (39, Anmerkung). Die Schnitzer von Katundu konzentrierten ihre Kreativität ganz auf die Mbuya Typen.

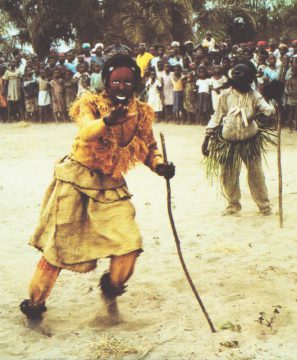

Die Masken wurden immer theatralischer für die öffentlichen Auftritte. Sie stellten die verschiedenen Typen in einem Dorf auf die Bühne: den Palmweinzapfer, die Dorfhure (cocotte), die alte Schachtel, die keinen Mann findet, den Nichtsnutz, den Kranken, u.s.w.. Manche Maske rief auch geheimnisvolle Menschen in Erinnerung, mit denen der Fremde nichts anfangen konnte. Vor allem bei der Deutung älterer Masken – die sich seit den zwanziger Jahren in den Sammlungen befanden – war ein unlösbares Problem, dass sie zwar soziale Typen oder Untugenden verkörperten, aber so individualisiert waren, dass man unbedingt ihre Namen kennen musste. Beim Erwerb hatte jedoch keiner je danach gefragt, mit der Ausnahme von Delhaise, einem administrateur der Kolonialverwaltung. Bereits in seiner Einleitung zeichnete Sousberghe kein schonungsloses Bild von denen, die in der Kolonie die ethnologischen Objekte eingesammelt hatten: desorientierte Reisende und ihre desinteressierten und nachlässigen Helfer. Am Ende der Kolonialzeit war im Kongo auch diese Chance vertan. Bei seinen Recherchen vor Ort bis 1958 machte er die Erfahrung, dass seine Informanten bloß vortäuschten, etwas zu wissen. So direkt formulierte er das!

Sousberghe war wütend. Doch von einigen Masken aus der série Delhaise war so begeistert, dass er sich vorstellen konnte, dass sie das Werk von Spezialisten nur für diesen Typ waren. (34)

Die Hersteller kamen in seinem Urteil kaum besser weg: Sie seien nach dem Krieg nicht mehr talentiert oder inspiriert genug gewesen, um individuelle Charakteristika herauszuarbeiten. Manchmal beeindruckte ihn zwar ‚eine hervorragende plastische Qualität’ (valeur plastique eminent). Doch wenn ein Meister seine ‚Form’ gefunden habe, dann wende er sie auf alle Typen unverändert an, die er herstelle (… qui possède à perfection une formule technique appliquée ne varietur,34). Mit welcher Maske man es zu tun habe, erkenne man seither nur noch an Details der Frisur und der Kleidung des Tänzers, an seinen Requisiten – bei der Hure schöne Stoffe, Kamm und Spiegel– an Haltungen und Tanzschritten (32). Ansonsten sei alles identisch, für Frau oder Mann, alt oder jung. Für den Beobachter von außen ließen sich Masken außerhalb ihres Tanzauftrittes gar nicht identifizieren, und selbst beim Auftritt würden sie oft unter ihren Accessoires verschwinden. (35/36)

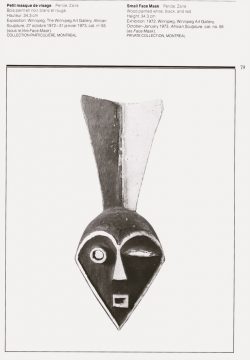

Nur traditionell klar definierte Typen seien noch klar unterschieden, wie der Tundu, der Clown (Laman’s Dictionnaire Kikongo: diseur de bonne aventure, vanité, frivolité, charactère trompeur, 38) oder eben Mbangu mit seiner epileptischen Grimasse.(34)

Im Ensemble überlebten alte Charaktere unter untypischen Masken, wiederum mit Ausnahme Tundu und Mbangu. Ein Ensemble umfasse drei bis fünf Masken, man kleide sich draußen im Busch ein und trete mit Orchester auf. Auf Veranlassung der Territorialbehörde (autorités territoriales) und gegen Aufwandsentschädigung trete man auch im Dutzend auf, besonders häufig in Katundu. (37)

Ein Handelsangestellter im Kongo habe zwar ihm gegenüber 1951 behauptet, zweiundvierzig verschiedene mbuya Maskentypen zu kennen, aber er habe seine Liste nicht übermittelt, und einunddieselbe Maske trage ja durchaus verschiedene Namen. Sogar europäische würden ihnen gegeben. So heiße die Kokotte kabuku bei den jungen Leuten nur noch Maria (33).

„Afrika – die Kunst eines Kontinents“ (Tom Phillips*, Berlin 1996, no. 4.34, p. 264, Slg. Felix) zeigt die ‚formenrhythmische‘ Maske einer Prostituierten (ngobo), die T.P. aber einer anderen rituellen Gelegenheit zuordnet: „Die Maske (…) fand bei rituellen Tänzen im Anschluss an die Initiation von Knaben Verwendung. Sie war verbunden mit einer zweiten Initiation, die traditionsgemäß mit einer ‚Frau der Nacht‘ stattfand. Wahrscheinlich muss man sich vorstellen, ein den ganzen Körper bedeckendes Kostüm mit großen fasergefüllten Brüsten trug.“ – Nach Sousberghes Informationen würde dieselbe Maske und ihr Tänzer zu beiden Gelegenheiten aufgetreten sein.

Für heutige private Sammler sind die Mitteilungen Sousberghes eigentlich eine gute Nachricht. Der Sammler kann sich an den plastischen Nuancen und an den Emotionen erfreuen, die sich für ihn auf dem Gesicht zeigen, kann Traurigkeit, Beschränktheit oder alles Mögliche darauf projizieren.

Nun steht dieser entspannten Betrachtungsweise der vermeintlich ‚klar definierte’ Typ Mbangu entgegen. Doch ist im entsprechenden Unterkapitel der Studie alles wieder offen. Erstens wird der Maske eine breite Palette von Bedeutungen beigelegt. Zweitens „ist die Machart der Mbangu ziemlich frei und abwechslungsreich, und ihre Grimasse wird auf recht unterschiedliche Weise gestaltet.“ (Mbangu est d’une facture assez libre et variée et sa grimace traitée de bien des facons différentes, 43)

Man darf nicht vergessen, dass nach einer ersten Zeit der Unterdrückung des Vereins- und Maskenwesens die ‚Folklore‘ schon unter der Kolonialherrschaft und erst recht danach in den Vordergrund rückte, und damit säkulare Volksfeste, Wettbewerbe und überregionale Festivals. Da konnte man leicht sagen: erlaubt ist, was gefällt.

Zoé S. Strother

Man kann die Stilentwicklung auch positiv sehen:

Strother bewertet hingegen Entwicklung, Modernisierung positiv. In ihr schmales Buch für ‚5 CONTINENTS, Milan 2008, hat sie sogar Masken aufgenommen, die man getrost als exzentrisch oder manieristisch ansehen kann. Sie schreibt von einem gefeierten Schnitzer und von einem Run von den 50er Jahren an auf solche Meister. Europäer kauften ganz frische Masken. Darauf bezieht sich wohl de Souberghe, er hat solche Objekte nicht in seine Galerie aufgenommen, auch nicht die berühmte, die wohl schon im Tervuren Museum war („Masterpieces from Central Africa„,1996, no. 46, p.159: „Registered in 1959“).

Strother’s große Studie „Inventing Masks„, 1998 nach drei Jahren Feldstudien veröffentlicht, hat die Kapitel: Birth of an Atelier, Birth of a Style. Ich bin darauf gespannt. Doch so ein ‚Run’ muss zu denken geben. Der machte zweifellos die begehrtesten Objekte zu Airport Art. Ihre Hersteller wurden für ihre soziale Umgebung unbezahlbar.

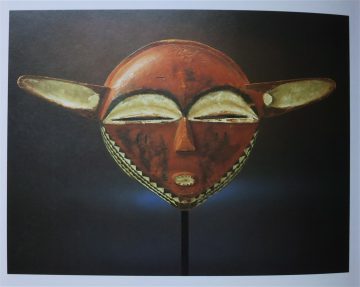

Ich empfinde die Maske ästhetisch als ambivalent, spüre, wie eine formule technique sie zu einem reproduzierbaren Muster, zu einem Prototyp, zum Markenzeichen der modernen Pende-Maske macht, modernistisch durchkonstruiert und auf zahlkräftige Kundschaft gerichtet, kommerziell, gezielt ‚stilbildend’, freilich auch experimentell in einer pluralistischen Kunstlandschaft. William Rubin, in dessen „Primitivismus und die Kunst des zwanzigsten Jahrhundert“ (1985) sie bereits als Gaststar auftrat (Abb. 340, S.273), gab dafür eine plausible Erklärung: die scheinbare Nähe zu Gesichtern in Picassos Gemälde „Les Demoiselles d’Avignon“ von 1907. Der konnte damals die Maske nicht kennen, aber gilt das auch für den Pende-Meister und die Kunstikonen des europäischen Kubismus?

Die mir bekannten drei Abbildungen der Maske (1985, 1996, 2008) zeigen sie stets in derselben Ansicht und Beleuchtung. Ich sehe sie bereits neben den Warhols und der PopArt Platz nehmen. Vielleicht hat den Künstler aber auch bloß der traditionelle Stil der östlichen Pende-Kasai inspiriert, der traditionell zur geometrischer Klarheit tendiert.

Neue stilistische Alternativen

Die Freiheit und Konkurrenz der Werkstätten erlaubte es, sich in der ‚psychologisierenden’ Richtung fortzuentwickeln, was Strother ebenso dokumentiert.

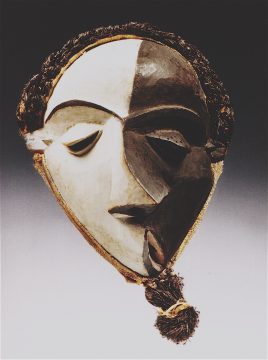

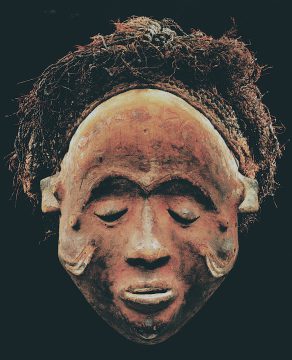

An Beispielen Strothers kann man sich in etwa vorstellen, wie die weiteren Masken eines entsprechenden Ensembles ausgesehen haben. Wichtig ist ihr zudem die Entdeckung der „Pende Theories of Physiognomy and Gender“ (1998, ch.6). Eine weibliche Maske (2008, no.23) kommentiert sie u.a. folgendermaßen: „Diese Skulptur verbindet Pende-Schönheitsnormen für ein weibliches Gesicht (wenig geöffnete Augen, gesenkter Blick; runde Wangen; gerader Mund) mit einem außergewöhnlichen frühen Naturalismus“ (This sculpture joins Pende norms on feminine physiognomy (small, downturned eyes; plumped cheeks; straight mouth) with an uncanny early naturalism“ ebd. p.106).

An Beispielen Strothers kann man sich in etwa vorstellen, wie die weiteren Masken eines entsprechenden Ensembles ausgesehen haben. Wichtig ist ihr zudem die Entdeckung der „Pende Theories of Physiognomy and Gender“ (1998, ch.6). Eine weibliche Maske (2008, no.23) kommentiert sie u.a. folgendermaßen: „Diese Skulptur verbindet Pende-Schönheitsnormen für ein weibliches Gesicht (wenig geöffnete Augen, gesenkter Blick; runde Wangen; gerader Mund) mit einem außergewöhnlichen frühen Naturalismus“ (This sculpture joins Pende norms on feminine physiognomy (small, downturned eyes; plumped cheeks; straight mouth) with an uncanny early naturalism“ ebd. p.106).

Dabei bleibt für mich die Wendung „früher Naturalismus“ noch rätselhaft.

Einen Schritt weiter gekommen !

Zoé S. Strother publizierte in African Arts (spring 1995, pp. 24 – 33, 9o) eine Fallstudie zu ‚Erfindung‘ und Erfolg neuer Masken:

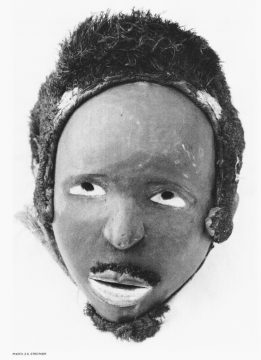

Der Fall ereignete sich  in einem Dorf des zentralen Pende-Gebiets. Ein junger Mann und begabter Tänzer, Gambetshi Kivule – war eines Tages wieder einmal hoch in einen Mangobaum gestiegen, um sich die leckersten Früchte zu beschaffen, wurde fortwährend von älteren Passantinnen aufgefordert, ihnen die gerade erhaschte Frucht hinunterzuwefen, was er auch tat. Irgendwann rief er ärgerlich hinunter, ob die Frau denn ein Date mit ihm hätte, weil er Mangos für sie sammeln solle. Der Ärger über die Herrschaft der Alten (Gerontokratie) saß tief, und allmählich entwickelte er daraus ein Lied und probierte dafür nachts Tanzschritte und prüftesie an der Kritik seiner Freunde. Er fand bei Gelegenheit einen Trommler und improvisierte bei seinem ersten, übrigens erfolgreichen Auftritt die ‚Maske‘ mit Kürbis und Sack, wie das Kinder tun. Als er endlich einen Schnitzer aus einem Nachbardorf engagieren konnte, hatte er bereits eine genaue Vorstellung von seiner Maske: bewegungsfreundliche Alltagskleidung in auffälligem Stoff als Kostüm und als Gesicht eine Maske, „die so weit wie möglich wie ein ‚moderner‘ junger Mann aussah. Das hieß für ihn Naturalismus und leidenschaftliche Absage an die visuellen Codes der zentralen Pende wie niedergeschlagene Augen und durchgehende Augenbrauen.“ (27) Es hieß auch Verzicht auf Schmucknarben und auf Verwendung von Rotholz und Kaolin im Makeup. Der Schnitzer hätte für diese Rolle den herkömmlichen Typ ‚Matala‘ vorgezogen, mit großen

in einem Dorf des zentralen Pende-Gebiets. Ein junger Mann und begabter Tänzer, Gambetshi Kivule – war eines Tages wieder einmal hoch in einen Mangobaum gestiegen, um sich die leckersten Früchte zu beschaffen, wurde fortwährend von älteren Passantinnen aufgefordert, ihnen die gerade erhaschte Frucht hinunterzuwefen, was er auch tat. Irgendwann rief er ärgerlich hinunter, ob die Frau denn ein Date mit ihm hätte, weil er Mangos für sie sammeln solle. Der Ärger über die Herrschaft der Alten (Gerontokratie) saß tief, und allmählich entwickelte er daraus ein Lied und probierte dafür nachts Tanzschritte und prüftesie an der Kritik seiner Freunde. Er fand bei Gelegenheit einen Trommler und improvisierte bei seinem ersten, übrigens erfolgreichen Auftritt die ‚Maske‘ mit Kürbis und Sack, wie das Kinder tun. Als er endlich einen Schnitzer aus einem Nachbardorf engagieren konnte, hatte er bereits eine genaue Vorstellung von seiner Maske: bewegungsfreundliche Alltagskleidung in auffälligem Stoff als Kostüm und als Gesicht eine Maske, „die so weit wie möglich wie ein ‚moderner‘ junger Mann aussah. Das hieß für ihn Naturalismus und leidenschaftliche Absage an die visuellen Codes der zentralen Pende wie niedergeschlagene Augen und durchgehende Augenbrauen.“ (27) Es hieß auch Verzicht auf Schmucknarben und auf Verwendung von Rotholz und Kaolin im Makeup. Der Schnitzer hätte für diese Rolle den herkömmlichen Typ ‚Matala‘ vorgezogen, mit großen Augen und keck vorstehender Nase, scharf geschnittenen Zügen und Schmucknarben. Nach langer Weigerung aber fügte er sich dem Willen seines Kunden. Das Ergebnis war ein „im Maskenwesen der Pende einzigartiges Werk, durch seine weiche Modellierung, naturalistische Proportionen, fleischigen Mund und mehr gemalte als geschnitzte Augen“ (ebd.). Als Frisur wählte der Tänzer einen modischen Retro-Look.

Augen und keck vorstehender Nase, scharf geschnittenen Zügen und Schmucknarben. Nach langer Weigerung aber fügte er sich dem Willen seines Kunden. Das Ergebnis war ein „im Maskenwesen der Pende einzigartiges Werk, durch seine weiche Modellierung, naturalistische Proportionen, fleischigen Mund und mehr gemalte als geschnitzte Augen“ (ebd.). Als Frisur wählte der Tänzer einen modischen Retro-Look.

Der – übrigens ‚begnadete‘ – Tänzer und die von ihm erfundene ‚Maske‘ wurden sehr erfolgreich, sein Lied und seine Choreographie oft kopiert und in den kommenden Jahren so oder so abgewandelt. „Doch keiner seiner Bewunderer machte sich die Mühe, das Kopfstück zu kopieren.“ (28)

African Arts 28- 1995,29 ZS Strother, Juni 1989, über zwanzig Jahre später >

Was lernen wir daraus? Erstens, dass eine Betrachtung nach ‚Stilen‘ und ‚Werkstätten‘ ziemlich ‚abgehoben‘ ist , wenn nicht weltfremd. Strother zitiert dazu einen Fachkollegen mit der Frage: „Was ist wichtiger zu wissen, die Regeln oder die Art, wie die Leute sie leben?“ (26; Patrick McNaughton 1993). Und sie bedauert mit Simon Ottenberg, dass in Kunststudien die gelebte Realität von „Konflikt, Wettbewerb, Chaos und Desorganisation“ fehle.