Semih Kaplanoghu betreibt Film als Kunst. Vor zweieinhalb Jahren sah ich seine Filmtrilogie auf DVD. Das beigegebene Making of ist ein vielseitiger Schlüssel zu diesen Filmen und zum Medium.

Ich will von der Erfahrung der Überwältigung berichten, und davon, wie das Making of dieser Produktion mich so gründlich ernüchtert hat, dass ich das so schnell nicht vergessen werde.

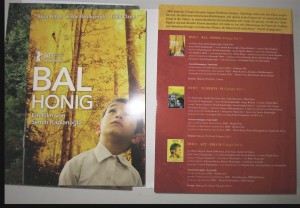

Über mehr als sieben Jahre arbeitete Kaplanoghu mit seinen Spezialisten an seinem Projekt. Eine mir im Grunde nicht vorstellbare Zeitspanne! Er konstruierte und reflektierte es wie einen Roman. In einer Art Entwicklungsroman wurde der Protagonist als Wesen entworfen, das ein Eigenleben entwickelt. Darin bleiben für Kaplanoghu das Sagbare und das Unsagbare, Verständliches und nicht Verständliches bewusst nebeneinander stehen. Die drei Teile können, aber müssen nicht einmal eine einzige Biografie nachzeichnen. Die Distanz bewahrt sich im schweigenden Zeigen. Kaplanoghu experimentiert mit der Filmsprache, etwa um eine dokumentarische Beobachtung vorzutäuschen – zum Beispiel in der symbolträchtigen Szene in Milch, als die Kamera die Bewegung des jungen Mannes im mannshohen Schilf verfolgt. Ein anderes Beispiel: Bildschärfe und Fokus bleiben auf den Vordergrund fixiert, während sich die Szene weiterentwickelt, sich vom inzwischen leeren Tisch in den Hintergrund bewegt. Nun beobachten wir wie zufällige Zeugen das Geschehen quälend lange nur aus der Ferne. Schließlich erlöst uns ein harter Schnitt. Doch kann auch eine isolierte Kamerabewegung in bewegungsloser unübersichtlicher Umgebung auf die Folter spannen. Der spontane Eindruck von Authentizität wird vom durchgängigen Verzicht auf Filmmusik verstärkt. Wir sind auch mit den Ohren ganz in der Situation, meinen zu hören, was der Protagonist hört so etwa im Wald, bevor der Honig heruntergeschlagen wird. Soweit zu den Filmen. Honig (Bal) erzählt die Kindheit des Protagonisten, ist aber zuletzt entstanden, für mich der bei weitem stärkste Film der Trilogie.

Dann der Schock. Ist in den Filmen Alles Fake? Bereits der Trailer bringt schlechte Nachrichten. Da zeigt der Blick der zweiten Kamera den engen Zangengriff des Kamerateams um die Darsteller und den Regisseur vor dem stummen Schwarzweiß-Monitor. Man hört seine Anweisungen und in den Nahaufnahmen das rasch aufeinander folgende „Cut“. Es ist oft laut und geschäftig am Set. Dass der Filmschnitt Abläufe synthetisiert, weiß ich natürlich seit langem – und übrigens identifizierte Flusser das als die Geste des Filmens – aber es schockt dann doch, aus wieviel extrem kurzen Einstellungen der spektakuläre Sturz vom Baum komponiert wird. Beim Filmton fühle ich mich vom Verzicht auf Musik regelrecht betrogen. Die Geräusche kommen aus dem Computer.Man hat hart gearbeitet, um mein Gehör zu überlisten. Die Szene im Schilf hat man sogar nachgedreht. Die wenigen Dialoge im Freien wurden in Innenräumen synchronisiert. Oder habe ich das falsch verstanden? Man kann die Arbeit von Toningenieur und Regisseur an der Postproduktion aber auch als Feinarbeit auf einer weiteren poetischen Ebene sehen. Oder alle Maßnahmen zusammen als eine lange Teststrecke, ob das Ergebnis stimmig ist und die Aufmerksamkeit des Zuschauers über verräterische Signale hinweg oder an ihnen vorbei leitet.

Überhaupt haben Regisseur und Ausstatterin das Bild auf der Leinwand mit vielen unauffälligen Signalen gespickt, die nicht bewusst wahrgenommen werden sollen und den Eindruck abtönen. Wie behaglich ist das Haus, ein wenig schäbig, wie ich es mag, denke ich einmal oder stelle mir die Frage: Haben sie in einem Heimatmuseum gedreht? Aber das gibt es in dem niedergehenden, ausblutenden Landstrich an der türkischen Schwarzmeerküste doch gar nicht! Überhaupt die Häuser: Warum musste denn für die Außenansicht ein anderes Bauernhaus gewählt werden als für die Innenräume? Nur eins, das für den Film Süt, war authentisch verlassen, aber wurde von allem gereinigt und neu hergerichtet. Dagegen sind unterschiedliche Wälder als Set im Umkreis von 40 km ganz unerheblich. Die Kleidung dieser provinziellen Leute wurde neu erfunden, kombiniert und farblich abgeschmeckt. – Wie sieht wohl ein volkskundlich bewanderter oder geschulter Türke diese hybriden Trachten? Oder taten die Ausstatter nur, was jeder Mensch in diesen Gegenden ohnehin macht? Abgerundet wird die Illusion realistischer Darstellung durch durch den Schachzug von Regisseur und Team, in einer notorisch verregneten Gegend sich auf natürliches Licht zu verlassen.

Unter den verschiedenen Produktionsphasen ist mir das Storyboard am sympathischsten, obwohl dem spröden Comic die Sinnlichkeit des fertigen Films völlig fehlt, es setzt die Story puritanisch um. Der junge Zeichner fühlt sich verständlicherweise unterbewertet (Interview), als bloßer Teil der Vorbereitung.

Das Ausgucken und Erkunden der möglichen Sets, ihre Einrichtung und Ausstattung sind als Arbeitsgänge noch mit denen der Malerei vergleichbar: Motivsuche, der Anfertigung von Skizzen, Mischen der Farben, Aufziehen und Grundieren der Leinwand, schließlich dem Aufstellen der Staffelei. Doch dann läuft die hochkomplizierte Produktionsmaschine an.

Alle Vorbehalte gegen das Kino kommen mir mit diesem über einstündigen Making of wieder hoch. Dabei hat hier ein Kern-Team über Jahre miteinander gearbeitet und Abenteuer bestanden unter der Regie des charismatischen Filmautors und Inspirators, aber auch Patriarchen Kaplanoghu, der die Aufgaben verteilte und kleinschrittig ihre Einhaltung und Gestaltung kontrollierte. Ich erinnere mich an meine jugendliche Begeisterung für exemplarische Low Budget Filme der Nouvelle Vague, besonders A Bout de Souffle. Oder beruhte mein Gefühl der Unmittelbarkeit, der Spontaneität auch da auf Illusion? An die Perfektionierung der Illusion mittels eines Patchwork an Produktionsschritten, zudem von der Finanzierung gesteuert, will ich mich jedenfalls nicht gewöhnen. Fragen: Erhöht internationale Finanzierung nicht auch die Kosten? Sogar Arbeitskosten?

Knebelt nicht auch die finanzielle Abhängigkeit von Kulturinstitutionen und Festivalerfolgen die Kreativität der Filmkünstler? Wäre die Trilogie ohne das alles etwa weniger Filmkunst? Sie ist angesichts der atemberaubenden Budgets Apparate-Kunst. Wir treffen hier wohl auf Widerstand mitten im Apparat (Flusser)! Vergleichbar mit dem von Tarkowskij und anderen berühmten Filmregisseuren nicht nur in den kommunistischen Diktaturen. Er scheint schlichtweg Teil der Filmgeschichte zu sein. Doch der Apparat der Medienindustrien perfektioniert ständig den Verwertungszusammenhang. Kinofilme können heutzutage als Kulturgüter die Bedeutung archaischer Pyramiden oder Tempelkomplexe erlangen. Sie kosten vergleichsweise auch so viel. Als globale Massenunterhaltung sind sie alles andere als demokratisch, auch die, welche eine solche Botschaft vermitteln sollen.

21.1.2012/ 30.6.2014

zum Vergrößern anklicken

zum Vergrößern anklicken