Vorwort

In China, Kenya, Senegal und Algerien war ich bereits gereist, aber dieses Mal zog ich allein los. Ich fuhr im Juli und August 1985 ohne festen Plan mit Bus und Buschtaxi durch die Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire). Ich besuchte niemanden, wurde nirgends erwartet und fühlte mich doch sicher, zumindest außerhalb der Metropole Abidjan. Damals lebte man auf dem flachen Land noch beschaulich. Die Polizei schien der einzige Unsicherheitsfaktor zu sein.

Heute verfolge ich auch mit Interesse, wie der knapp über Vierzigjährige, den man gelegentlich für einen amerikanischen Studenten hielt, auf neue Situationen reagierte, nicht nur die ‚politischen‘ Eindrücke, die mir damals so wichtig waren.

Aus den Reisenotizen ließ sich nach mehr als dreißig Jahren und mehreren vergeblichen Anläufen eine Folge von Szenen montieren. Sie werfen kräftige Schlaglichter, doch nicht alles lässt sich mehr klären. Manchmal helfen noch die Bilder.So sagt dieses Stilleben einiges über meine Gemütsverfassung : Ein gigantisches schlabbriges Gepäck, das Schneckenhaus, das ich mit mir trage, der von diversen Flügen verdreckte Rucksack, das Daypacker-Urmodell und das Zelt im blau-roten Sack. Daneben steht ein symboltiefes Vanitasbild in Öl: eine verheißungsvolle Afrikanerin mit flauschigem Badetuch. In das skelettierte Spiegelbild der Schönen ragt eine dornige rote Rose…

11. Juli 1985 : Start auf der „Startbahn West“[1]

Ein Airbus also. Ein alter Kahn der Iberia. Die Scheiben sind dreckig. Graue Schleier über uns, als wir auf Flughöhe steigen. Unter den spärlich gestreuten Passagieren einige Philippinos, auch eine alte spanisch aussehende Dame. Transit durch Spaniens verschlissene Größe.Die Stewardessen schauen drein, als ob sie morgen entlassen würden. Deutsche Ansagen kommen vom Band.

(13.50). Die Zigarette beruhigt nicht. Ich wechsele auf die rechte Seite, verzichte auf die Stewardess mit dem lustigen Mund, weg vom Notausstieg. Friedliches Rauschen. Schlaf mein Prinzchen schlaf ein. Ein Kerl wie ein Viehhirte legt sich quer über drei Mittelsitze. Ich mache zwei Skizzen von ihm. Die Stewardessen rollen die Wagen zum Start.

(13.58) Werde ich etwa vergessen? Babygeschrei. Endlich der Rotwein. Der Genfer See! Nach links wechseln! Die Alpen! Ich bin in einem Luftschiff. Die Voralpen sind dunkle Delphinrücken. Das erste Dia von vielen, gewiss noch im Todesstreifen. Dann liegt Matjes auf dem Teller! Unter dem rechten Fenster La France..! [2] Noch ein paar Eiskristalle an der Außenseite. Hecken und Wege, Häuser wie Fliegenschiss. Da unten kann man leben. Und ich im hohen Bogen darüber weg. In Abidjan werde ich mein schweres Gepäck mit den Unwägbarkeiten des Hinterlandes rechtfertigen. Rechtfertigen! Für einen Moment sollte ich loslassen und ein Nickerchen machen.

Transit Madrid

Heftiger Abstieg über Spanien. Wenigstens die Kinder lachen beim Schaukeln. Transitbereich Madrid. Spricht hier jemand eine Fremdsprache mitten im internationalen Verteiler?

Drei blonde Jungen, Finnen mit Pagenfrisur, stehen vor Puerta 8. Ihre Mutter, mit Bubikopf und langbeinig auf hohen Absätzen, verschwindet kurz im Duty Free. Sie kehrt zurück, ihrer Wirkung auf Männer sichtlich bewusst. Stress beim Hingucken. Ein Neger erscheint mit Strohhut, Sonnenbrille und – Blumen . Er fliegt tatsächlich nach Helsinki, ebenso wie zwei Chinesen. Auch mir blinkt eine Einladung, zur Rückkehr nach Frankfurt. Beim Abschied ist K. vor meinem Wangenkuss zurückgezuckt. Warum fällt mir das jetzt wieder ein? Ich werfe den Rest vom Schinkenbrot endlich weg und probiere den Sony aus. Er ist im Airbus hingefallen. Der Aufnahmeknopf klemmt.

Der Marokkaner [3]

Mein Nachbar, der Marokkaner Ahmed Lux, Jahrgang 1939, kennt die Härte des Lebens. Zehn Monate des Jahres lebt er ohne Familie. Oder er bekommt sie sowieso nicht zu sehen. Sein Dienst geht von acht Uhr früh bis elf Uhr Nachts. Wenn er Länder miteinander vergleicht, vergleicht er die Konsumentenpreise. Er kennt sie. Und er legt wert darauf, mir zu erklären, was alles verboten sei : Alkohol, Schweinefleisch… Er steht voll dahinter.

Als wir die Lichter von „Abidjan“ sehen, sind es die von Lagos. „Trop dur“, zu hart, sagt er über Nigeria, und fügt an, dass sie in Afrika nicht arbeiten. Marokko sei mit allen überkreuz . Ich habe Durst, bin müde, im Ohr säuselt die US-Schmonzette des Bordkinos. „Lächerlich, ein Kinderfilm“, meint Ahmed. „Ein Film soll zu denken geben.“ – zum Beispiel? – Nach langem Zögern sagt er rasch, wie beiläufig : Kriegsfilme.

Pastor Kra[4]

Die Lichter von Abidjan waren die von Lagos. Es ist bereits halb zwölf nachts. Ich habe Durst und eine amerikanische Schnulze auf den Ohren. Ich bin müde. Mein neuer Nachbar ist ein schmaler vornehmer Mann aus Abidjan. Er kehrt aus Genf von einer Welttagung der Adventisten zurück. Als er ich ihm erzähle, dass ich mitten in der Nacht an der Pforte der Eglise Notre-Dame im Quartier Treichville anklopfen will, lädt er mich sofort ein, in seinem Haus zu wohnen. Ich nehme bereitwillig an, weiß noch nicht, wie streng das häusliche Reglement sein wird und dass ich es trotzdem eine Woche dort aushalte. Man trinkt keinen Kaffee, raucht nicht, isst kaum Fleisch, Alkohol ist verpönt. Der Gottesdienst am Sonntag dauert Stunden. Es ist reiner Wortgottesdienst mit Bibellesungen und Schriftauslegung. Ich warte bloß auf das Ende der Veranstaltung. Einziger Lichtblick sind Gäste aus Ghana. Deren melodiöses Englisch ist Musik in meinen Ohren.

Der Pastor strahlt Autorität und Ruhe aus, persönliche Bescheidenheit und Verlässlichkeit. Mit ihm assoziiere ich erst Frühchristentum und Gemeindebischof, dann aber vor allem traditionelles afrikanisches Patriarchat. Gäste aus der Gemeinde sind erschienen, auf ihr seriöses Erscheinungsbild bedacht. Sie erwarten Kra im nächtlichen Salon. Als ich mich um drei Uhr zurückziehe, werfe ich mir schon falsche Sätze vor: In Europa und Amerika sei wohl das Christentum lau – eine viel zu allgemeine Ebene für ihre Erfahrungen. Und gilt das überhaupt für Freikirchen?[5] Kra hat mir wohl das Stichwort schon im Flugzeug in seiner Erzählung aus Genf gegeben. Er macht sich keine Illusionen.

Jemand beginnt zu klagen : „Wir sind arm“. „Und ich bin müde“, entgegne ich, ergänze aber begütigend: „ein andermal gern!“

Augenzeugenbericht aus Obervolta (jetzt Bourkina Faso)[6]

Kra hat Besuch von einer Dame, der Gattin eines vom Revolutionsregime entlassenen hohen Beamten und ihrem französischen Freund (Seelenfreund?). Sie berichtet lebhaft, zeigt Spass an der absurden Seite der Dinge, als ob sie manche Gedanken bereits zum Lachen reizen, bevor man sie ausspricht.

Revolution. Ihr Mann habe noch Glück gehabt. Sie erläutert den existentiellen Unterschied zwischen mise en retraite (Ruhestand) und licenciement, einer Entlassung unter Verlust aller Ansprüche, egal wie lange man im öffentlichen Dienst gearbeitet habe. Die Lage im Land lasse aber auch Freiheiten. So hätten sich Jugendliche, die Sammelbüchse für die neue öffentliche Bedürfanstalt in der Hand, bei ihr entschuldigt. Man müsse auch nicht zu den allen Funktionären freitags verordneten sportlichen Übungen und nicht zu den Arbeitseinsätzen gehen.

Von der Entlassung ihres Mannes habe Sie im Radio erfahren, damals seien noch keine Begründungen hinzu gefügt worden wie das bei den licenciements jetzt der Fall sei, etwa „unverbesserliches konterrevolutionäres Element“ oder „antirevolutionäre Bemerkungen in Bouaké“ (C.I.!). Deshalb überall der deutsche Blick und ein “eh …eh… ca va“ („mmh, es geht so“). Sie habe nach der Radiomeldung sofort ihren Mann im Büro angerufen. Ein Kollege sei von seinem Nachfolger im Amt informiert worden. Empörend, wie umstandslos man die besten Leute entlassen habe, während die Entlassung eines Boy, eines Kochs jetzt teuer komme, umgerechnet etwa tausend Mark. Diese Leute hätten jetzt überhaupt Oberwasser. Der Entlassene habe sich in erpresserischer Absicht bei ihr gemeldet, als ihr Gatte in Ouagadugu nicht mehr gesehen wurde und folglich wohl ins Ausland geflohen war. Er war aber in Bobo Dioulasso.

Man spendet sich Trost in der Runde: Das Land verliere seine besten Leute. Ki-Zerbo, der renommierte Historiker, wurde genannt. Der sei an der Sorbonne. Auch die übrigen fänden sofort eine Arbeit, bloß nicht im Lande, da es selbst den internationalen Organisationen und den ausländischen Botschaften in Ouaga verboten sei, die Entlassenen einzustellen. Ihr Mann warte auf seinen Äckern in Bobo darauf, dass das Regime sich mäßigt oder vielleicht … Eines Nachts sei sie in Ouaga von starkem Donner aufgewacht – noch immer herrsche zwischen null und fünf Uhr Sperrstunde. Von einem Gewitter sei es nicht gewesen und auch von knatternden Maschinengewehrsalven klar unterscheidbar gewesen. Da habe sie das Telefon ausprobiert. Es funktionierte, also kein Putsch. Das Radio sendete zu so später Stunde ja nicht mehr.

Auf die Frage nach dem Charakter des neuen Regimes sagt Madame: Der Präsident vermeidet jede Anspielung auf Kommunismus und Sozialismus, aber praktiziere sie. Es seien jede Menge Berater aus Kuba, der Sowjetunion und der DDR – nicht aus Albanien, wohl aber aus Nordkorea im Land. Er bereite wohl das Volk auf so ein Regime vor.

Man diskutiert am Tisch über den Charakter der Voltaer. Denen sei alles zuzumuten, die nähmen alles mit einem Achselzucken hin. Die Geschassten (licenciés) seien gegangen, die übrigen warteten wohl ab und dienten unterdessen als abschreckende Beispiele bourgeoiser Lebensart und Denkweise.

Ich frage mich (leise): Sind sie es denn nicht? Ein Blick auf die Uhr: fast dreiundzwanzig Uhr. Die Temperatur im Raum ist angenehm, 24 Grad Celsius, Trommeln in der Ferne, die Grillen nah und deutlich.

Bezeichnenderweise wohnt Madame in einem quartier, das heute schon Tabuzone ist. Einmal gelangte sie nur in Polizeibegleitung mit dem Wagen zu ihrem Haus zurück. Überhaupt sei ihr Haus für den CDR der Beweis bourgeoisen Lebensstils. Man fragte:

– Ist das Ihr Haus? …

– Wieviel Räume?

– 3 Zimmer, Salon, Küche, 2 Bäder

– Mit wem wohnen Sie darin?

– mit meinem Mann und 2 Kindern, beide 14

(finstere Gesichter und die Rückfrage)

– Keine Cousinen? Keine Onkel? Keine Tanten?

Hausbesitzer erhalten keine Mieten mehr. Ausländer müssen sie an die Staatskasse (trésor) zahlen. Die Eigentümer werden jedoch zu Reparaturen aufgefordert. Ich möchte wissen, ob sie schließlich nachgeben und erhalte die Antwort, in Bobo sei das Klima noch ganz anders – „Ouaga ist der Tod, Bobo ist das Leben“ – da würden auch die Mieten noch gezahlt. Die Hausbesitzer machten ihren Mietern klar, dass sie sonst andere Wege finden würden. Gelächter in der Runde. Kra redet immer wieder einmal vom Beten, ist spontan so oder so angerührt, schränkt ein, dass die Revolution nicht nach der Côte d’Ivoire kommen werde – ich denke dabei: nach Cocody ?

Wenn die Hefe des Volkes…

Schön gesagt. Vor dem Fernseher zollt Kra ja auch seinem Präsidenten bei dessen Moralpredigten Beifall!

… das Sagen hat, wenn jeder Koch sich gleich bei der Arbeitsinspektion beschweren kann, wohin soll das führen?

Der Mindestlohn von umgerechnet 5000 CFA erregt im Kreise Heiterkeit. Die Gehälter der höheren Funktionäre – über 50.000 CFA – seien um die beträchtlichen Zulagen gekürzt worden. Die Maßnahmen gegen die Privilegierten hätten auch schlechte Auswirkungen auf das Volk. Viele hätten ihre Bediensteten entlassen müssen. Beispielsweise sei der bisher unbezahlbare Koch eines Ministers nach drei Monaten ohne Anstellung für Fünftausend zu haben. Kopfschütteln. – Was für ein System, das den Luxus Weniger als sozial nützlich erscheinen lässt!

Farbensinfonie [7]

Jeder trägt dazu bei, aber die Frauen mehr als die Männer, bei denen sich weiße Hemden und beige Hosen durchsetzen. Die Muster des Boubou umhüllen die ganze Gestalt, scheinen besonders auf Fernwirkung berechnet. Manche leuchten wie exotische Blumen, andere bieten Zwischentöne, gedämpft wie bei farbigen Erden. Das Abendlicht spielt dabei mit.

Ich warte auf Clementine in einem libanesischen Lokal, das warme Gebläse im Nacken. Teigtaschen duften. Von der Rückwand blickt vom Jahreskalender ein schwarzer Bürgermeister mit Schärpe und Glanzlichtern im Gesicht. Der Chef schnalzt mit der Zunge. Sein Weib, Drusin mit Kopftuch, kommt herein, setzt sich schweigend, lehnt sich gegen die Wand und krächzt mit einem Mal. Ständiges Hupen auf der Straße, man ist in Eile. Der gleichmäßige Geräuschpegel lullt mich ein. Was, wenn es plötzlich stille wäre?

Die meisten Städter wollen nicht zurück aufs Land. Ich ahne, warum. Erst die Stadt setzt Ziele, im quartier und darüber hinaus. Der Kult des Geldes ist ein Kult der Potenz. – Eben jagt ein solcher erfolgreicher Städter einem Groschen nach, der ihm weggerollt ist. Seine junge Begleiterin prangt im weißen Kittelkleid. Clementine? Nein, die Züge sind zu fein und ernst. Wie sie wohl heute aussieht? Gestern war sie grell getigert, ganz abgesehen von den immer frechen Zähnen. Ich sehe aber auch ganz schön wild aus in Armeehose, gelbem Hemd, Muschelschmuck (Seegewürm) und meinem frischen Bart.

Ein Pfund Kaffee wird gemahlen. Die bäurische Drusin bewacht das lärmende Mahlwerk.

Da, die erste Ratte! Will doch wirklich den Stuhl hoch!

Dämmerung. Neonlicht gegenüber. Ein korpulenter Libanese mit gepflegtem Schnauzbart zieht ab. Er hat mich lange skeptisch betrachtet. Heute Morgen hielt mich ein Passant schon für einen Libanesen. – Über hundert Jahre Kolonisation. Wie viele verrückte Weiße hat dieser Landstrich schon gesehen! Im Nachmittagsprogramm des Fernsehens trat heute wieder so einer dieser unersetzlichen weißen Onkel auf und schlug vor, erst einmal –– Schulen zu gründen, nicht zu viele, und dann könne man beginnen, „Entwicklungshilfe“ zu leisten.

Wo kommt der kleine blasse Junge plötzlich her? Eine schwarze bonne bringt ihn. Auf dem Plateau sah ich bereits heute früh eine Schwarze mit einem weißen Baby im Tragetuch.

Dreiviertel Sieben. Ich habe keinen Hunger mehr, bleibe aber noch sitzen und mache weiter Notizen. Die Cola ist lau.

Später: Auf einem Hocker neben einer libanesischen Kofferauslage im Halbdunkel sitzen, Reggae im Ohr. Dann auf dem Ancien Marché am Boulevard du 7 Septembre das Urbild einer säugenden Mutter beobachten. In den Wohnungen im 1. Obergeschoss stehen die Fenster weit offen. Neonröhren beleuchten den kargen Wandschmuck und europäisch blasse Tapeten. Sans mousquetaire! (Ohne Moskitonetz) – Und schon setzt sich mir was auf die Nase.

Ich habe mir dieser Tage eine Schallplatte[8] (oder war es eine Raub-Kassette?) gekauft: „Burning Spear No.1“ TT29 Stereo. Ich denke, ich werde nach drei Wochen Provinz gern in die Metropole zurückkehren – die Leute hier stehen mir sicher näher.

„Stop that train, I’m leaving / I’m got to leave it, I can’t take it / It won’t be too long, whether I’m right or wrong / Stop it for me, Stop it for me…“

Trauer und Zorn des Burning Spear treffen auch den Nerv meiner Nachbarn an der (alkoholfreien) buvette.

Im Hof von Kra auf dem Plateau [9]

Die Frauen des Hauses von pasteur Kra wirtschaften, schwätzen in ihrem Hof hinter der Küche, räkeln sich und lachen miteinander. Daher haben sie die Kraft, mit der sie die gestressten oder gar frustrierten Männer stabilisieren! Sie halten sie in Schwung. Die jungen Frauen hier sind überhaupt schön und rund, wenn sie nicht zu viel Schul- und Repräsentationsdrill hinter sich haben.

Was Afrika schwächt, glaube ich bereits zu wissen. Was es am Leben erhält, möchte ich genauer kennen lernen, nicht nur atmosphärisch spüren. Ich stelle Benjamin Kra diese Frage gleich im Hof . Spontan nennt er die zwischenmenschlichen Beziehungen und gibt dafür Beispiele:

Vater erhält mit seiner Arbeit diese ganze Familie, samt der „Cousinen“, die hier arbeiten. (…)Jeder habe so etwas in Afrika. Um seinen Vater, um seine Mutter kümmere man sich bis zu ihrem Tode, hole sie zu sich. Jeden Sonntag treffe Vater die Dorfgenossen, die in Abidjan leben. Man mache Geldsammlungen, bespreche Probleme u. s. w..

Das Bild, das ich von Europa entwerfe, ist vielleicht etwas krass, aber ich frage dann auch, wie man in Afrika Bettler werden könne. Er hat mehrere Antworten: 1. als Bettler geboren werden, 2. ohne Verwandtschaft dastehen, als Einwanderer aus dem Norden, ohne Qualifikation sein 3. behindert sein, etwas vernachlässigt werden und vielleicht zum Betteln losgeschickt werden. Die Bettler seien meist Moslems, und der Islam begünstige auch das Betteln.

Benjamin sieht in seiner Badehose jungenhaft aus, ist aber bei unserem Gespräch sehr ernst, wie ausgewechselt.

Zweiter Ausflug solo [10]

Ich suche Clementine auf, wieder in der Schule der Vorstadt SANS FIL, überrede sie zu einer Limonade im „alpha 2“ . Die Flasche ist erst halb leer, da sucht sie der Chef schon auf der Straße, wegen irgendwelcher „Bilanzen“. Sie bricht überstürzt auf. Drei Küsse, einer auf den üppigen Mund. Ich schreibe gleich noch zehn Postkarten, um sie nachher beim Umsteigen auf dem PLATEAU einzuwerfen. Dort erreiche ich gerade noch den Anschluss der Linie 7, die auch am frühen Abend selten befahren wird.

Wozu habe ich mich beeilt? Kra bleibt bald als einziger im Salon übrig, versunken in den französischen Historienfilm, „Les deux orphelins“, wo auf abstoßende Weise unglaublich reine Unschuld geopfert wird. Kra’s Kommentar: L’homme sans Dieu est comme une bête, der Mensch ohne Gott sei wie ein wildes Tier. Danke, Kra. – Die Nachricht im Fernsehen: Böll ist tot. (17.7.)

17.7. – Zitate aus Ansichtskarten[11]

An K.H.Krieg:

Kra ist ein weit gereister, offener Mann, der die öde Adventistenmoral auf ländliche, also traditionelle Weise realisiert, ein Gegensatz zu den amerikanischen und französischen Missionaren, die sich hier festgesetzt haben. Ich bin weich gelandet. Sogar eine Reisebegleiterin könnte haben ich aus einem der tristen Büros.

An Paul: Farben, Wärme, Gerüche von Menschen, die einander nicht abstoßen.

An Karin, an Heidi G.: Mir ist, als hätte ich die bewussten Stiefel an[12].

An Edith W.: Ich habe mich lange nicht gemeldet. Ich suche wieder einmal meinen Weg. Die fünf Wochen an der Elfenbeinküste, ganz auf mich und die Freundlichkeit der Menschen gestellt, ist Teil dieser Suche.

Quellen : [1] großes Notizbuch 2-01 11.7. 1985 [2] zum Zwischenstop in Madrid [3] ebd. 2,03 [4] aus dem Gedächtnis, großes Notizbuch 2-04 /11.7. 1985 [5] großes Notizbuch 2-03 [6] großes Notizbuch 2-05 bis 08 [7] ebd. 1,12 26.7. 18.10 im Cafe [8] oder eine Raubkassette? Es war wohl die verbogene Schallplatte aus der einzigen Plattenfabrik an der C.I. [9] ebd. 1,21-23 [10] ebd. 25 [11] ebd. 24 [12] „Siebenmeilenstiefel“, mein Kinderbuch von 1948

BOUNA : Kleinstadt im Nordosten, eingezwängt zwischen der Grenze zu Ghana und dem Naturreservat

Issa[1]

Ich weiß nicht, warum es darüber keine Notiz gibt: Issa führt mich im Kreis durch die kleine Stadt. Ich bemerke das nicht[2]. So kehren wir kurz vor dem Ziel um und gehen die ganze Strecke zurück.

20.Juli. Es ist ein rühriger, etwas abgerissener Abidjanais aus dem Viertel Adjamé neben dem Kino Liberté, der sich so durchs Leben schlägt, ein Schnorrer, der gar keine Geschenke machen kann, der mein Empfehlungsschreiben mitbenutzt, das er ja kennt, der sich vor mir groß aufbaut, aber bei den anderen nur als mein copain durchgeht. Bei der Lahmheit der Lehrer und den vielen Verpflichtungen Kouassis ist er mir nützlich, auf freundschaftlicher Basis, und das heißt konkret: hier ein Kontakt, da ein Essen, Unterhaltung, Zigaretten, Anerkennung, Erfolg. Dass er nicht dazugehört und mich als Eintrittskartenützt, bekam ich erst einmal gar nicht mit. als ich es merke, bin ich verärgert. Und dass er damit als Vergütung zufrieden sein wird, nehme ich ihm noch nicht ab, so wenig wie die erklärte honte wegen der verpatzten Kuppelei. Ich habe übrigens keine Probleme damit.

21.Juli. Als wir die junge Frau aufsuchen, sind wir schon wieder versöhnt. Und ich sage ihm in  aller Freundschaft, er sei der erste und der letzte guide, von dem ich mir etwas gefallen lasse. Bis dahin habe ich aber noch einiges zu lernen: meine eigenen Entscheidungen zu treffen – das wird einfach erwartet – mich aber nicht unter Druck zu setzen. Und ich muss fremde Wünsche auch klar abwehren, wenn sie mir zu weit gehen, ohne mir deswegen Vorwürfe zu machen.

aller Freundschaft, er sei der erste und der letzte guide, von dem ich mir etwas gefallen lasse. Bis dahin habe ich aber noch einiges zu lernen: meine eigenen Entscheidungen zu treffen – das wird einfach erwartet – mich aber nicht unter Druck zu setzen. Und ich muss fremde Wünsche auch klar abwehren, wenn sie mir zu weit gehen, ohne mir deswegen Vorwürfe zu machen.

Issa erklärt mir auf meine Frage, dass er augenblicklich zwei Herren diene, dass er heute vormittag Geldgeschäfte mit dem soignierten Herrn – erkennbar an seinem auffälligen Zähnefletschen – getätigt habe. Man erwarte gerade fünfhundert Säcke aus Abidjan, der Bus habe aber heute keinen Platz gehabt.

Vier Lehrer[3]

Diese armen, sozusagen strafversetzten Baule! Zu viert bewohnen sie ein Haus. Kouassi erklärt mir auf meine Fragen hin, die Lehrer hätten im Zeichen der Krise die kostenlosen Häuser verloren, dagegen erfolglos gestreikt. Nun mieteten sich sich wie diese Junggesellen etwas gemeinsam und seien unzufrieden. Deshalb täten sie nichts an den Häusern. Ich finde, dass sie es damit übertreiben: Nicht einmal ein gemeinsamer Spiegel im Bad, auf jeden Fall in der Küche, im salon und in meinem Zimmer keine Fliegengitter, vor der Tür der beiden besseren Zimmer Putztücher, wohl gegen die Mücken.

In der Arbeit treffen sie mit Europäern zusammen. Nguessan Login meint, die kämen doch nur, pour s’enrichir. Es gibt keine Bibliothek. Lozin beklagt fehlende documentation.Frauen kriegen sie hier im Norden keine. In den Ferien wagen sie sich nicht nach Hause, weil sich dann die Forderungen aller Verwandten über sie ergießen.

In der Arbeit treffen sie mit Europäern zusammen. Nguessan Login meint, die kämen doch nur, pour s’enrichir. Es gibt keine Bibliothek. Lozin beklagt fehlende documentation.Frauen kriegen sie hier im Norden keine. In den Ferien wagen sie sich nicht nach Hause, weil sich dann die Forderungen aller Verwandten über sie ergießen.

Emanuel liest Konan aus der Fraternité Hebdo vor – oder umgekehrt. Was ich höre, sind öde Phrasen. Eine Kostprobe[4]:

„Premiere Semaine du Houphouetisme Ivoirien – Thème: Contribution de la jeunesse au maintien de la paix. … Aider nous aider nos nécessiteux par vos dons de vêtements et chaussures“ [5] (Beitrag der Jugend zur Erhaltung des Friedens … Helft uns, die Notleidenden durch Kleiderspenden zu unterstützen)

Die Schulabgänger haben schlechte Berufsaussichten. Man lässt neuerdings viele von ihnen in den Abschlussprüfungen durchfallen, fünfundzwanzig Prozent das letzte Mal. Die Anweisung dazu sei „von ganz oben“ gekommen.

Yao Kuao Victor, Police Frontière Bouna B.P.137[6]

Victor sagt, ich sei für einen Touristen zu intelligent. Meinen silbernen Ohrstecker – für afrikanische Männer „undenkbar“ – hält er für ein Symbol oppositioneller Haltung. Damit gäbe ich der Jugend ein schlechtes Beispiel. Bildung, instruction, ist für ihn gleichbedeutend mit Liebe zum Vaterland, Treue zur Regierung und dem sacrifice de la vie im Kriegsfall. Er entschuldigt sich wegen seiner „Zudringlichkeit“ oder der Direktheit seiner Fragen. Er nimmt sie offenbar sehr ernst und denkt nach. Von der Polizei sagt er, ihre Reife wachse mit der der Bevölkerung. „Si je te dis, ton passeport n’est pas en ordre, tu ne l’accepteras!“ Mangelnde Bildung sei das größere Problem als die Einschüchterung. Die anderen am Tisch glauben ihm nicht. Ich komme ihm mit dem Argument zur Hilfe, jede unbeschränkte, unkontrollierte Macht werde missbraucht. Er hat wieder Oberwasser und wendet sich an einen Nachbarn, als es um das Befolgen möglicherweise ungerechter Befehle geht: „du drehst den Leuten ja auch den Strom ab, wenn sie die Rechnung nicht bezahlt haben.“

Ein draufgängerisch wirkender junger Mann mokiert sich über den flic und sagt, Victors Vater – als Soldat ohnehin „Mörder“ – sei verdientermaßen im Krieg umgekommen. Womit er sein Geld verdient, will er mir nicht sagen. Er lächelt vielsagend. Schmuggel? Er hat übrigens Mühe mit meinem Namen: von Maier, Monsieur Hitler, Monsieur Hitler-von Maier – bis ich ihm Graeve auf den Tisch schreibe. Grève, wirft Victor ein, das traue er mir zu, das passe zu mir. Das Bier zu 300 die Flasche trinkt sich von alleine. Den jungen Draufgänger kommt seine Frau abholen. Sie ist klein, energisch – und bereits sauer. Doch sie lässt sich für einen Moment zum Hinsetzen bewegen und gibt mir beim Abschied sogar die Hand.

Dass ich schon lange verheiratet bin und schon wieder geschieden, beeindruckt den Kleinen. Ob er vielleicht zu früh geheiratet habe, fragt er mich. Das müsse er schon selbst herausfinden. Morgen besuche ich ihn auf der Station.

Männerprobleme

„ J’ai mis ton médicament au lit“, tönt es in afrokubanischer Verpackung aus dem Radio. Bei den Lehrern im Kühlschrank finde ich eine große Packung Valium und Multivitamine!

Kouassi räumt generall Probleme mit Frauen ein, nicht nur mit denen, die selber Geld  verdienen. Seine femme illettré aber sei zwar folgsam, „versteht den Mann jedoch nicht“. Kouassi hat eine camarade aus Bourkina, wohl um das Junggesellenelend zu vermeiden, und von ihr zwei neue Blagen (Rotznasen), eins und drei. Er hat nämlich schon vier Kinder zu versorgen: einen Sechsjährigen mit Nabelbruch, zwei tanzfreudige Töchter und eine ernste Vierzehnjährige. Die Frauen sind hier eben appetitlich und fruchtbar. Die Brüste der jungen Mütter sind bei der Hitze nur leicht umwickelt. Der älteste Junge im Haushalt ist übrigens ein Neffe, den er aus Familienverpflichtung übernommen hat.

verdienen. Seine femme illettré aber sei zwar folgsam, „versteht den Mann jedoch nicht“. Kouassi hat eine camarade aus Bourkina, wohl um das Junggesellenelend zu vermeiden, und von ihr zwei neue Blagen (Rotznasen), eins und drei. Er hat nämlich schon vier Kinder zu versorgen: einen Sechsjährigen mit Nabelbruch, zwei tanzfreudige Töchter und eine ernste Vierzehnjährige. Die Frauen sind hier eben appetitlich und fruchtbar. Die Brüste der jungen Mütter sind bei der Hitze nur leicht umwickelt. Der älteste Junge im Haushalt ist übrigens ein Neffe, den er aus Familienverpflichtung übernommen hat.

Die aufgerissene Plastikhaut der Sesselgarnitur scheint niemanden zu stören. Die Kinder haben wohl noch mit den Fingern im Schaumstoff gepuhlt. Ich puhle schon selber. Nebenan eine Küche voller Leben. Die Frauen aßen gerade, als ich allein hereinkam. Kouassi stellte das Auto noch ab.

Getrennte Welten! So kann der Vater sein Geld versaufen. Ich bringe außer Bier – „wir Männer trinken zu viel“ – auch Sirup mit. Auch der wird weggeschlossen in den Frigidaire, der übrigens völlig vereist ist.

En brousse mit Moniteur Joseph [7]

Am Beginn der Tagestour steht ein längeres Arbeitsgespräch mit den Mitarbeitern des Stützpunkts. Woran ich mich noch erinnere, ist einmal der junge Mann in der Mitte, der selbstbewusst Forderungen anmeldet (Ging es auch um Vorschuss?)  Dann der Bauer, der für ein Medikament gegen den Malaria-Anfall gekommen ist. Er wird uns den ganzen Tag über als Bild bescheidenenen Jammers begleiten, bis wir endlich bei seinem Feld vorbeikommen und er die verabredeten Kürbisse holen kann. Dann gibts auch die Tabletten.

Dann der Bauer, der für ein Medikament gegen den Malaria-Anfall gekommen ist. Er wird uns den ganzen Tag über als Bild bescheidenenen Jammers begleiten, bis wir endlich bei seinem Feld vorbeikommen und er die verabredeten Kürbisse holen kann. Dann gibts auch die Tabletten.

Einmal muss Joseph den Bauer für das Monitoring erst holen. Man setzt mich mitten im Dorf bei den Straßenverkäufern ab. Es ist, als ob ich mich neben eine Ameisenstraße gesetzt hätte. Ich kaufe kleine süße Brote. Eine alte Frau kommt, lüftet ihr Obertuch und zeigt mir ihren von vielen Geburten schlaffen Bauch, sie lächelt. Ich gebe ihr eins ab mit der Geste der Austeilung. Ein Radler fragt nach Geld. – „Ich bin selber nicht reich.“ – „Pas un franc, pas 25 francs?“ Er fährt grußlos weiter, mit der Fahrradschelle die Kinder beiseite scheuchend. Die kleinen Kinder haben eher dicke Bäuche, aber normale Glieder . Ich bin kein Experte, aber werde immer Nahrung in der Tasche haben! Eine Frau hat ihr Kind kurz auf den Boden gesetzt, jetzt quengelt es ein wenig auf ihrem Rücken. Ein anderer Mann kommt vorbei und fragt mich nach meinem carnet de touriste. Er möchte die Länder wissen, die ich gemacht hätte.

Ein wenig mit dem Sony zu spielen vermittelt einen Moment der Entspannung. Bei Sonne funktioniert das Radio eigentlich schlecht, doch nun bringt es „Je suis femme liberée“. Na also.

Rauchen, um Beschäftigung vorzutäuschen. Zwei-, dreimal unauffällig die Leute aus der Entfernung fotografieren. Mopeds rauschen vorbei. Ohne Mitfahrerpedal, notiere ich. Von ferne höre ich die Motoren auf der Piste. Vorhin hat unsere camionette fast hundert Stundenkilometer geschafft und eine riesige Staubfahne hinter sich hergezogen. Im Sonnenschein fallen ein paar Regentropfen. Es ist jetzt gegen zehn Uhr kühl, vielleicht 22 Grad.

Eine Bäuerin hat einen Nackedei auf dem Arm. Kinder rufen einem vorüber fliegenden Hubschrauber nach. Debela, der zweite Bauer, auf den wir warten , kommt nicht, also gehen wir mit dem, der gekommen ist, weg.

„Taper un peu, et on peut semer“

„Taper un peu, et on peut semer“

Kinder spielen. Wenn ein Kleiner schreit, wird sofort von ihm abgelassen oder eine Schwester kommt herbei. Mami, der zweitgrößte, vielleicht drei, erbettelt bei der Mutter ein paar Körner und rennt wieder zu den Geschwistern. Mutter regiert von ferne. Ein Hund erscheint.

Jetzt um elf Uhr ist es bereits heiss, trotz leicht verhangener Sonne. Es wird in Reihe gesät. Es geht um die richtige Verteilung der Düngerkörner ????im Boden. Mit einer Astgabel, mit der Machete grob zurecht zu hauen, den Abstand für die Aussaat festlegen, ein wenig in den Boden drücken und dann das Körnchen säen. Joseph führt vor. Die Bäuerin staunt. Die vorbereiteten Stöcke sind zu groß geraten, zu dick. Dennoch: „Il faut tous mobiliser!“ – „Man muss sie alle mobilisieren!“ – Ich denke nur: Muss man jetzt schon den Bauern das Säen beibringen? Neue Kinder sind dazu gekommen, eins davon spielt die ganze Zeit über mit einer Hacke. Die zeichne ich: Sie ist aus einem gebogenen Ast geschnitten. Der Dorfschmied hat in einen natürlichen Knubbel vorn eine Eisenklinge geschlagen.

Der Moniteur Joseph, ein Baule, ist erst seit zwei Monaten am Ort, war die ersten zwei Jahre in diesem Job in Boundoukou. Er hat noch Schwierigkeiten mit der Sprache, kann nur wenig Dioula. In diesem Dorf leben Koulango und Lobi. – Ich habe mir gestern bereits ein Arbeitsthema für ein Lizenziat notiert, „in fünf Wochen zu schaffen“: „Ethnien und Stadtgeografie Bounas – Koulango, Dioula, Lobi“.

Joseph hat übrigens eine Studie (als Leitfaden?) von der Weltbank dabei, aus der ich mir die verheerende Bilanz abschreibe. Über den übrigen Inhalt vermag ich nichts zu sagen (2010):

„Vulgarisation Agricole – Le Systeme de Formation et des Visites“ von Daniel Benor et James Q.Harrison, Banque Mondiale, Mai 1977, 1818 H Street, N.W.Washington D.C. 20433,U.S.A. – Die Autoren nennen schonungslos die Probleme, die sie nach den ersten drei Jahren Erprobung 1977 festgestellt haben:

Der Moniteur habe vor allem zu viele Vorgesetzten. Er müsse häufig zwei oder sogar drei Vorgesetzten Bericht erstatten, die untereinander um die Kompetenzen stritten. Er habe zu viele Nebenaufgaben, man betraue ihn – mindestens für kurze Zeit – mit Aufgaben, die nichts mit der Landwirtschaft zu tun hätten, weil er eben einer der ganz wenigen Regierungs-funktionäre sei, die auf lokaler Ebene arbeiteten. Die Autoren nennen besonders Versorgung (approvisionements) und die „exzessive“ Sammlung von statistischen Daten „pour n’importe qui“, für alle möglichen Leute. Die agents de vulgarisation betreuten überdies zu große Zuständigkeitsbereiche. Dabei stehe ihnen häufig nicht einmal ein eigenes Fahrzeug zu Verfügung. Deshalb müssten viele ihre Bemühungen auf die größten Agrarproduzenten („exploitations agricoles les plus importantes“) beschränken. Gewöhnlich hätten sie keinen Arbeitsplan und wenn doch, seien die Zielvorgaben vorab festgelegt und nicht den lokalen Bedingungen angepasst, dabei entweder unrealistisch oder so vage, dass die nicht zur Bewertung (evaluation) der erzielten Ergebnisse taugten. Sie seien schlecht bezahlt, erhielten eine schlechte Ausbildung und seien von der Forschung abgeschnitten.

Nun läuft das Programm also schon zehn Jahre und es sieht hier in Bouna nicht so aus, als ob sich irgendetwas daran zum Besseren geändert hätte. Was ich vor mir sehe, bleibt mir als Farce und als typischer Fall von Entwicklungshilfe im Gedächtnis

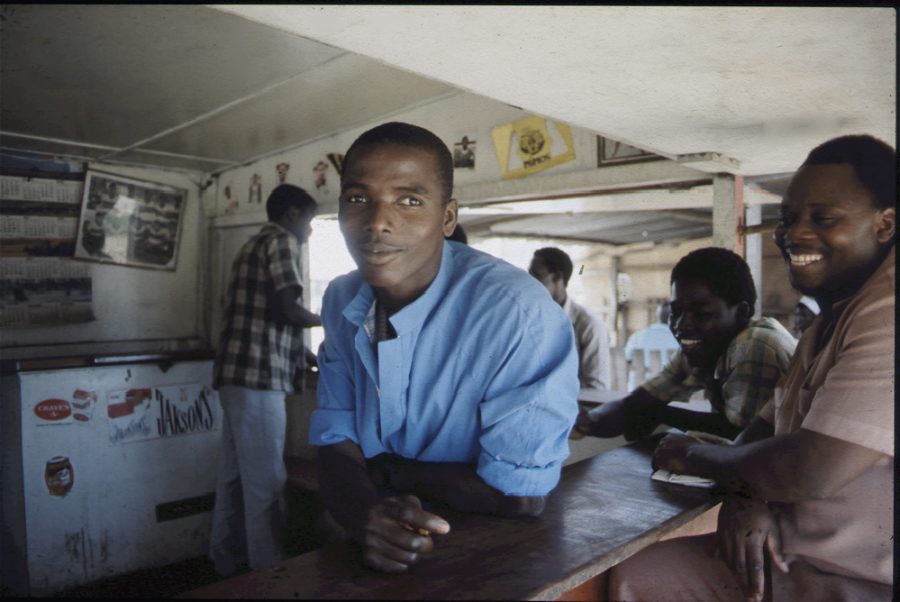

Busbahnhof[8]

Sie bringen mich frühmorgens zum Busbahnhof („gare routiere“), Issa und die Anderen. Da sitzen sie nun zusammen, jeder mit seiner beruflichen Misere: die Lehrer , deren Diplome den Schülern keine Perspektive eröffnen und der Agronom, dem Weltbank und Regierung Berichte abverlangen, die sie jedoch nicht zu lesen scheinen. Sie sitzen und schlagen die leere Zeit tot. Männerwelt!

Noch ein Bier à la gare. Eine gewisse Spannung Der große Lange muss noch etwas loswerden. Er hat es übel vermerkt, dass ich ihn „radikal“ (wenn auch scherzhaft) nannte, als er den flic herabputzte. Er spricht mich beim Eintreten mit „Monsieur Graeve“ an und kommt gleich darauf zu sprechen. . Im Weggehen fertige ich sie schroff ab. Sie ziehen mich nur ein bisschen wegen meiner Taschenlampe auf. Ein Birnchen dafür gebe es wohl nur in Abidjan. Die Brauen hochgezogen, sage ich so arrogant wie nebulös: „qu’il faut s’adapter qu’on est en Afrique“. („Man muss sich in Afrika an die Gegebenheiten anpassen“)

Der kleine instituteur[10]

Der kleine instituteur Patrice wartet mit mir in Sichtweite des camion nach Ferké, ein etwas zu stiller, herumhängender Typ. Gestern hängte er sich noch in seiner Mimik an den großen Adou. Mit meiner Energie kriegen wir auch noch zwei Gläser zur Dose Ananassaft. Patrice stöhnt über den Preis und lässt dem Kind an der Theke keinen Sou extra. In den vier Jahren Bouna ist er über Telimi nicht hinausgekommen. Seine camarade geht noch zur Schule. Erst danach will er sie heiraten. (Na, auf keinen Fall eher!)

Ein Sinnbild Afrikas

Eine Bretterbude, auf der Frontseite ein Schaufenster, mit Unterhaltungselektronik, Firlefanz und Medikamenten gefüllt. Und hinter der Bude ein kahles, mit Abfällen übersätes Grundstück.[9]

[1] 20.7. spät ebd.33 [2] ein Ergebnis von Dunst und hochstehender Sonne [3] ebd. 34 [4] ein paar Tage früher notiert ebd. 08 [5] kl.Notizbuch 1, 08-19 [6] ebd. 38-39 [7] 1- 48bis 51 [8] 1-46-47 „12.Tag, 23.7. 7.45“ [9] 1-45 unten [10] 1-54 Mi. 24.7.

Comoê – einer der seltenen landschaftlichen Höhepunkte, in wenigen Augenblicken überquert

Comoê – einer der seltenen landschaftlichen Höhepunkte, in wenigen Augenblicken überquert

ENDE DES ERSTEN TEILS – neu 29.3.2018