Max Bense — Camp-Movement, N.Y. — Haroldo de Campos — Brasilia — V.Flusser — Retrospektive Neoconcretismo in der Akademie der Künste, Berlin 2010 — Susanne Klengel — Wolf Lepenies — Witold Gombrowicz Warum, frage ich mich, sind die Kunstbeiträge in den Flusser Studies oft so langweilig? Was hat Max Bense damit zu tun, mit dem sich Flusser irgendwann um 1970 verkracht hat? Die Lektüre von Wolf Lepenies: Melancholie und Gesellschaft (1969 – 1998 stw 967) setzt mich im Frühjahr auf eine Fährte. Ich überarbeite die damals entstandene Textmontage. Sie enthält jetzt 4 Fotos von der Ausstellung in Berlin.

Am Anfang steht eine frappierende Beobachtung: … Wie weit bereits heute ästhetische Formen und Spielregeln die Langeweile okkupieren und glauben, sich ihr damit bereits entzogen zu haben. (155)

Lepenies zitiert im Anschluss Horst Enders Polemik von 1965 gegen Max Bense: Langeweile bildet sozusagen die Verständigungsgrundlage bei dem Versuch (…) die experimentelle Poesie durch die geschichtliche Verfassung zu sanktionieren. (155)

Hieß das so etwas wie: politisch korrekte Gedichte ’nach Auschwitz‘ ? Oder ‚im technischen Zeitalter‘? Sollten solche Erklärungen den in Westdeutschland rehabilitierten Modernismus legitimieren und als zeitgemäße Etikette, im Fall der Poesie als institutionalisierte Schreibhemmung funktionieren?

Zur selben Zeit, berichtet Lepenies, bot die New Yorker Camp-Szene ein Gegenmodell, das Susan Sontag aus intimer Kenntnis beschrieb. Camp stand für einen weiteren Verfall der alten Welt: Camp kenne die Langeweile schon deshalb nicht, weil die Beliebigkeit der Weltinhalte eine Fixierung des Geschmacks und der auf ästhetischen Genuß reduzierten Verhaltensweisen nicht gestattet. (…) War Langeweile nach dem Willen der utopisch Denkenden einst aus politischen Gründen nicht mehr möglich, so schwindet sie im >Camp<, weil die Räume der Welt so beliebig geworden sind wie ihre jederzeit im ästhetischen Spiel (!) verwendbaren Inhalte.“ (158)

Flusser war in den Sechziger Jahren mehrmals in New York. Was nahm er an Kunst zur Kenntnis? Eine entsprechende Begründung findet sich jedenfalls später in seinem Programm des unbekümmerten digitalen Montierens, Collagierens und Recycling in „In das Universum der technischen Bilder“.

Zurück in die fünfziger und sechziger Jahre, als von Max Bense und Flussers Freund Haroldo de Campos eine ‚konkrete Poesie‘ programmatisch begründet wurde. Dank google.gr treffe ich auf Elisabeth Walther: Die Beziehung von Haroldo de Campos zur deutschen konkreten Poesie, insbesondere zu Max Bense:

(…) Aber kommen wir zu Haroldo de Campos zurück. Vor seinem Besuch in Stuttgart hatte die Gruppe um ihn verschiedene Arbeiten in brasilianischen Tageszeitungen veröffentlicht. (…) Am wichtigsten war aber die Publikation des „plano pilôto para poesia concreta“, die Augusto und Haroldo de Campos mit Décio Pignatari gemeinsam präsentierten. Kurz und prägnant legen sie darin ihre Auffassung von konkreter Poesie dar. Der erste Satz: „konkrete Dichtung: Produkt einer kritischen Formentwicklung“, stellt sofort auf die vorwiegend formalen Vorstellungen der Gruppe ab, die den „grafischen Raum“ als „strukturelles Agens“ und die in der Physik betonte Raum-Zeit in die Dichtung einbezogen. Auch wird auf die Vorläufer hingewiesen: Pound, Fenollosa, Appolinaire, Mallarmé, Joyce, Oswald de Andrade und Cabral de Melo Neto. Auch wichtige Musiker wie Webern, Boulez und Stockhausen sowie die entsprechenden Maler: Mondrian, Bill und Albers werden erwähnt. Auffallend sind die vielen theoretischen Begriffe aus verschiedenen modernen Wissenschaften, die hier eine Rolle spielen, zum Beispiel: Kommunikation, Gestaltpsychologie, Pragmatik, Phänomenologie, Koinzidenz, Simultaneität, Isomorphismus, magnetisches Feld, Relativität, Zufall, Kybernetik, feed-back und viele andere. 1958 veröffentlichte Haroldo de Campos einen langen Artikel mit dem Titel „poesia concreta no Japão: Kitasono Katue“. Schon im „plano pilôto“ war von der „Affinität zu isolierenden Sprachen (chinesisch)“ die Rede. Die Beziehungen der Brasilianer zu Japan waren schon ganz früh sehr eng, vor allem durch die Vermittlung ihres Freundes Vinholes, der in Japan lebte. (…)

Gepflegte Langeweile – formale ästhetische Gestalten, die an an sich selbst genug zu haben schienen, in einer klimatisierten viel zu großen Halle und in einem grotesken Gegensatz dazu der leidenschaftliche Titel „Verlangen nach Form“ – das war mein Eindruck in der Berliner Retrospektive 2010 „O Desejo da Forma“, auf die konkrete Poesie der fünfziger Jahre in Brasilien.

In einer Video-Installation war Langeweile direkt Thema, und zwar die kleinstädtischer Gassen eines Fleckens im Nordosten.

Doch da war muss doch noch etwas anderes gewesen sein, das nicht in die Werke einging!

Veteran der Bewegung erinnert sich (Installation im Foyer)

Die Liebe zu theoretischen Begriffen teilt Flusser mit dem Freund de Campos („Bodenlos – eine philosophische Autobiographie“ FW 13390,1999) und seiner Gruppe. Am Ausdruck ist Begriff hervorzuheben: Instrument zur Ordnung zunächst chaotisch erscheinender Phänomene, sein formaler Charakter und seine Eignung zur Generierung (Bense) immer komplexerer Formen, eben Theorien. An der Wissenschaft ist es die Seite der Ordnung, also nicht Blitz und Donner, sondern deren Formel. Und die ist nur für Wissenschaftler nicht langweilig. Den Einfall könnte ich ja als beschämend irrelevant gleich wieder vergessen, handelte es sich bei Bense, do Campos und anderen nicht bloß um eine von Theorie gesteuerte, Wissenschaft simulierende generative Ästhetik.

Mein Blick wurde im langen Zitat magisch angezogen von der Aufzählung von attraktiven Begriffen. Ich spüre deren Faszination für neugierige Menschen. Es sind Versprechungen, Verheißungen. So müssen sie auf die Poeten, die Macher und Entdecker, gewirkt haben – und auf Flusser, der sich selbstverständlich mit den Kreativen identifizierte, nicht mit eingeschüchterten Kulturkonsumenten. Die eigene Begeisterung und gespannte Erwartung konnte sich aber nur dem eingeweihten Betrachter, Hörer oder Leser vermitteln. Durften sie ernsthaft erwarten, ‚Avantgarde‘ nicht nur zu spielen, nach geraumer Verzögerung einmal mit dem Ehrentitel behängt zu werden, sondern der Allgemeinheit den Weg gewiesen zu haben? Ich würde erstmal nicht annehmen, dass ihre ästhetischen Schnittmuster in irgendeiner Ahnenreihe der Computer- und Netzspiele zu finden sind.

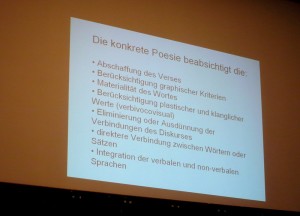

Powerpoint eines Vortrags in der FU. Checkliste für Anfänger

Flusser und Max Bense haben sich, soweit ich weiß, an einem interessanten Punkt zerstritten. Gehen wir wieder ins Netz, zur Vorankündigung eines Vortrags von Susanne Klengel am 29. Oktober 2010: »Brasilia – Horizonte der urbanen Zukunft bei Max Bense und Vilém Flusser« im Programm zur Ausstellung „Das Verlangen nach Form“:

Im Jahrzehnt nach der Einweihung der neuen Hauptstadt Brasilia 1960, konnte man in Deutschland hin und wieder faszinierte, aber auch ambivalente Reportagen und Berichte über das gewaltige urbanistische Projekt der lateinamerikanischen Moderne lesen. Susanne Klengel vergleicht in ihrem Vortrag Brasilia-Beschreibungen aus der Feder des Stuttgarter Philosophen, Semiotikers und Schriftstellers Max Bense und des seit 1940 in Brasilien beheimateten, aus Prag stammenden, jüdischen Intellektuellen Vilém Flusser.

Beide sehen in Brasilia ein urbanes Projekt, das auf die „Stadt der Zukunft“ verweist: für Bense ein Produkt der „brasilianischen Intelligenz“, ein System, konsequentes Gesamtdesign und visuelles Ereignis, für Flusser dagegen ein maßloser „Apparat“, eine Maschine, die den Typus des „Funktionärs“ hervorbringt und begünstigt. Für beide Autoren ist die alte Hauptstadt Rio de Janeiro ein melancholischer Fluchtpunkt des Vergangenen. Doch Benses Blick ist, wie sein Text selbst, eher auf die konstruktivistische Dimension Brasilias gerichtet, der er durchaus etwas abgewinnt. Flusser dagegen sieht Brasilia mit ambivalentem Gefühl als Wiege des „neuen Menschen“, den er im vermeintlich „geschichtslosen Raum“ Brasiliens ansiedelt.

http://www.adk.de/de/aktuell/veranstaltungen/index.htm?we_objectID=25400

Hier zeichnet sich eine Weggabelung ab. Im Fall Brasilia nimmt Flusser noch die Partei der Menschen, für die diese maßlose Architektur inmitten einer maßlosen Natur (Flusser) nicht errichtet worden ist. – Im Abstand eines halben Jahrhunderts stellt man allerdings beruhigt fest: diese Menschen haben sich nicht unterkriegen lassen. Ein Kranz von ‚Favelas‘ umgibt die leblose konstruierte Mitte. – Später wird er seinen Widerstand aufgeben und den eigenen Konzepten die berüchtigte Stadt der Zukunft zugrunde legen. Über deren Chancen gegen den Apparat macht er sich , bei aller ironischen Distanzierung, Illusionen. So wie ja auch das visuelle Ereignis ein Euphemismus ist. Darf sich denn jenseits der Konstruktion oder vielleicht noch der eingebauten wissenschaftlichen Theoreme und Konzepte (Begriffe) etwas ereignen? Events bedeuten gerade das Überwinden von Eventualitäten, welche in der Arbeit der Designer kalkuliert werden, damit andere als die erwünschten Ereignisse ausbleiben. Das kann man heute überall studieren. Erzeugt wird die Langeweile von Großfeuerwerken, an deren Szenario man sich bald satt gesehen hat. Ist das die Perspektiven einer Vereinigung von wissenschaftlichen Begriffen und Kunst im Design, wovon Flusser träumte?

Ein polnische Literat und Exilant in Buenos Aires, Witold Gombrowicz (1904 – 1969), nahm in seinen publizierten Tagebüchern in erfrischender Deutlichkeit Stellung zu solchen Tendenzen der Künste. Ich wüsste dabei gern, welche Kunstszene er bei seinen Notizen im Blick hatte. (10.5.2013)

Ein Jahr zuvor – 19.7.2012 schrieb ich: Fünf Zeilen im „Tagebuch 1953 – 1969“ (Hanser 1988) gelesen und ich weiß wieder, was ein beweglicher Geist und quicklebendiger Stil bedeuten!

Gombrowicz trifft Flusser in Buenos Aires oder: dramatischer Dialog mit dem Geist von Witold G. (Idee für eine Szene)

Man würde sich verstehen, hätte manches gemeinsam: die Vertreibung an den Rand der zivilisierten Welt, das Selbstbewusstein des einsamen Intellektuellen, die elitäre, egozentrische und desillusionierte, durch und durch ironische Sicht auf die Menschen und die Zeit, nicht zuletzt teilte man die Wahrnehmung der Zukunft, wie sie von den Wissenschaften umgestaltet wird. Der sechzehn Jahre ältere und bereits lange in der Literatur verankerte G. würde keine Mühe haben, den Jüngeren zu verstehen, auch wenn er in seinen seltsamen philosophisch- szientistischen Jargon verfällt, den er sich aus mancherlei Quellen zugelegt hat. Im Wortwitz und in der geschliffenen Parade werden sie ihre verwandte Chemie spüren. Beide sind schlagfertig und an Freunde gewöhnt, die eigensinnig sind und sich nicht in den Sack stecken lassen. Und schließlich ist G. ein bekannter exilpolnischer Autor, der seine Vertriebswege hat. Wir müssen also nicht wie sonst fürchten, von ihren Begegnungen nur durch Flussers voreingenommenes Zeugnis zu erfahren.

Leider sind sie einander nicht begegnet, und so müsste ich eine fiktive Rekonstruktion wenigstens eines Dialogs versuchen. Art und Ort des Zusammentreffens liegen noch nicht fest.

Ein Motto, und noch eins !

673: Auch wenn mich äußere Kräfte formen und kneten wie eine Wachsfigur, ich werde doch ich selbst bleiben, solange ich daran leide und dagegen protestiere. Im Protest gegen unsere Verunstaltung liegt unsere authentische Gestalt.

665 (Kunst und Wissenschaft) : Wollt ihr wissen, wie die ‚wissenschaftliche Menschennatur’ des zukünftigen Menschen aussehen wird, so schaut euch manche Ärzte an. (…) Ihm verdirbt das Hospital nicht den Appetit. Höllische Kälte und unglaubliche Teilnahmslosigkeit . .

662 (Existentialismus und Phänomenologie): Da ist mir die Phänomenologie schon lieber; sie ist in formaler Hinsicht reiner. Man könnte sich sogar Hoffnung machen, dass sie ein Abführmittel für all den Schmutz des Szientismus sei, ja bitte, ist das nicht die Rückkehr zum natürlichen, unmittelbaren, unbefleckt jungfräulichen Denken? Die Wissenschaft in Klammern setzen! Das brauchen wir! Vergebliche Hoffnung! Böse List (…) gezeugt aus wissenschaftlichem Geist, leidenschaftslos, kalt wie Eis – was hilft uns ihre Leichenkühle?

Witold G. macht alles richtig.

Er lässt sich erst gar nicht auf den szientistischen Stil ein, um seine Botschaft ins passende Format zu bringen, um etwa ‚Funktionäre’ (Flusser) zu bekehren. Er macht sich keine Illusionen über die Empfänglichkeit von Ingenieuren, Technikern und sonstigen Funktionären (658) für die Kunst, außer denjenigen Rädchen, die im Räderwerk noch Mensch genug geblieben sind, um zu spüren, dass es ihnen die Knochen bricht. (ebd.)

Wohl über dieselben Kanäle informiert wie damals auch Flusser – etwa Grassis rowohlt deutsche enzyclopädie, Eranos oder Pieton: Panorama des zeitgenössischen Denkens – interessiert ihn daran der Stil der heutigen Wissenschaft, ihr Ton, ihre Sitten: Was für eine Gelegenheit, ein Gespür für die Ausdrucksweisen zu bekommen. (653).

Ich frage mich: Muss man mehr wissen? Flusser wohl schon, als hybrider Literat mit seiner Liebe zur Abstraktheit akademischer Philosophien und der Wissenschaften ohnehin, während Gombrowicz unbefangen von selbstgestrickten Gründen (688) spricht und zur Selbstverteidigung des normalen Menschen gegen einen Wissenschaftler, der ihm mit seinem geballten Wissen auf die Pelle rückt als das geeignetste Gegenargument einen Schlag – Faustschlag oder Fußtritt – mitten in die Person des Spezialisten (664f.) empfiehlt, sogar – „Mal halblang, du rhetorischer Rowdy!“ – von einem befreienden Tritt gegen den Fußknöchel berichtet. (668)

Zu Gombrowics’ kompromissloser Position und klarer Sprache kontrastiert die Zerrissenheit und schließlich auch die Kapitulation Flussers. Wie viel von dem, was G. der zeitgenössischen Kunst vorhält (660), gilt leider auch für den späteren Flusser:

Sind wir überhaupt zum Angriff fähig? In den letzten Jahrzehnten hat die Kunst sich schäbig benommen – hat sich imponieren lassen, fasst auf den Knien gelegen, dem Gegner alles gierig aus der Hand gerissen; ihr fehlte der Stolz, sogar der normale Selbsterhaltungstrieb. Die Folgen?

*