16.12.2010 – Urs App hat mich nicht enttäuscht. Vor siebzehn Jahren in Frankfurt faszinierte mich bereits seine Methode, die so schlicht aussieht und so viel hartnäckiges Suchen und Fragen bedeutet.

Er erzählt Forschungsgeschichten und dabei entstehen Einsichten vor unserem geistigen Auge. Freilich nicht jede Art von Einsichten. Zum Beispiel wurden am Dienstag Informationen „über den Inhalt der Upanischaden“ vermisst und teilweise eingefordert. Gemeinsam ist solchen Erwartungen, dass sie grundsätzlich durch eigene Lektüre erfüllt werden können. Urs App weist sogar auf Übersetzungen hin. Was wir aber daraus nicht gewinnen können und was darum auf jeden Fall Neuigkeiten sind, sind seine Erfahrungen auf dem Forschungsweg. Powerpoint-Projektionen zeigen Knoten, Stationen dieses Weges, andere machen uns mit Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des „Oupnek’hat“ bekannt, mit Lehrern und Lehren sowie deren Verbreitungsgebiet. Diese Stationen, diese Knoten würden wir, wenn wir überhaupt auf sie stoßen würden, sicher nicht erkennen, sondern einfach für Titelblätter, Textzitate, Fußnoten …. oder sonstige Einzelheiten halten.

Der Vortrag setzt damit in unseren Köpfen zwei Bewegung in Gang, die einander kreuzen: eine geistesgeschichtliche Bewegung und die ihrer Entdeckung. Die zweite ist uns von eigenen Erfahrungen her vertraut: auch wir kennen die Freude, Zusammenhänge zu entdecken. Also vermag die Freude dieser Entdecker des „Oupnek’hat“ – Urs App, Julius Klapproth, Anquetil Duperron, Schopenhauer und Richard Wagner (eher durchwachsen) – uns anzustecken.

App beginnt bei der eigenen Person: Wie hat er selbst das Buch entdeckt? Da war die Hymne auf das „Oupnek’hat“ in Parerga & Paralipomena §184 und die Information, dass auch Richard Wagner dies Buch in Paris extra bestellt hat.

Da war Arthur Hübschers Bücherliste (Hdschr.Nachlass Bd 5, 338) – jedes Wort wird uns da erklärt, auch die Zeitangabe „nach 1816“. Wir spüren sein Ungenügen, und nun will der Frankfurter Cerberos ihn damit abspeisen, als Konservator. Neugierde kennt er nicht. Erst über Fernleihe in Göttingen erhält App Kopien des Buches und muss „Kleinbild-Filme nachkaufen“, weil er jede zweite Seite fotografieren will. Begeisterung! Immerhin ist das Buch in Latein geschrieben und mit persischen Begriffen durchsetzt. Mich könnte das nicht entflammen. App sagt noch bei verschiedenen Gelegenheiten, wie interessant so eine dieser post-vedischen Schriften sei. Nun, die unglaubliche Variationsbreite unserer Spezialisierungen und Geschmäcker macht für mich eigentlich die Faszination unserer gegenwärtigen Zivilisation aus.

Natürlich fasziniert mich auch, wie App mit seinem Fotoapparat ganz unbürokratisch zupackt. Seiten fotografiert. Auch ich habe seine Projektionen abfotografiert. Ohne das würde ich doch in meinem Text keine Einzelheiten mehr zusammenkriegen, Namen ohnehin nicht.

„1. Wann und wie lernte Schopenhauer sein Lieblingsbuch kennen?“

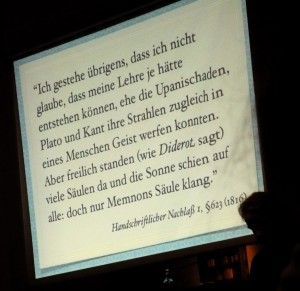

Was für eine schöne Frage! Dabei so selbstverständlich. Nicht „nach 1816“, wie Hübscher vermutet, sondern zwischen 1814 und 16, als Schopenhauer seine „Willensmetaphysik“ entwickelte, eben weil „die Upanischaden, Plato und Kant ihre Strahlen zugleich in eines Menschen Geist werfen konnten.“ Das „Oupnek’hat“ lief ihm also als glücklicher Zufall über den Weg? Natürlich erkannte sein mit diesen Fragen Tag und Nacht schwanger gehendes Gehirn den Wert dieses Buches. Er arbeitete es durch. Und „Memnons Säule klang“. Welcher Mensch kennt nicht im Kleinen ähnliche Fügungen?

„Lieblingsbuch“– da spielt die Emotion mit! Schopenhauer:„Es ist der Trost meines Lebens gewesen und wird der meines Sterbens seyn.“ Im Anschluss an den Vortrag wird man darüber diskutieren, was denn der Grund dafür sei. Die Erklärung Apps befriedigt nicht jeden Zuhörer. Ist es die Faszination des verhinderten Mystikers, ist es die unerwartete Bestätigung für eigene Überzeugungen aus fernen Gefilden, ist es gar die geheime Beziehung eines Plagiators zur Quelle seiner Weisheit? Nein, wir dürfen auf der Projektionswand lesen, wie Schopenhauer „Maja“ umdeutet und einbaut…

Ist es Begeisterung? Mein Klapproth war ein pensionierter Zeichenlehrer, der früher einmal chinesische Lebens- und Denkungsart aufgesogen hatte oder was er bei seinem Pekinger Aufenthalt 1936 dafür hielt. (Näheres im Katalogbuch „Bilder vom Glück“, Museum der Weltkulturen Frankfurt, 2002)

2. Was ist das für ein Buch?

3. Was für eine Rolle spielte es im europäischen Geistesleben?

Urs App teilt uns seine Entdeckungen über die Entdeckung des jungen Schopenhauer 1814 mit. Erst habe ich ein wenig den Eindruck von historischen Anekdoten ohne tieferen Sinn. Aber unbemerkt wandelt sich dies Gefühl. Es erscheinen im Umriss: Indomanie: „Alles begann in Indien“, die äußerst vermittelten Übersetzungen von Sanskrit-Texten mit dem Ruch der Geheimlehre (Freimaurer-Klima und Mesmerismus-Zirkel), Schopenhauers Misstrauen gegenüber den ersten direkten Übersetzungen. Dann geografische Umrisse, Individuen sozusagen mit Passbild, das Team des indischen Fürsten Sirr-i-Akbar. Das Buch „Oupnek’hat“ wird kartiert (zwischen Neuplatonismus und Buddhismus), auseinandergenommen, ja filetiert: Weg und Entwicklungsstufen, Arbeitsgänge und Veränderung der Textanteile zwischen 1657 und 1802 hängen säuberlich nebeneinander auf der Projektionsfläche, durch Pfeile verbunden.

Wir sind eingeladen uns anzuschließen, und zwar nicht irgendwelchen Spekulationen, sondern dem Prozess der Fragen und Antworten. Sogar der Narr – der mit den berüchtigten Fragen? – ist eingeladen, mitzumischen, doch so närrisch ist er auch wieder nicht.