Gardemass und radikaler Bauplan bei den Lengola (?)

Pakete aus dem Regenwald

Über die Jahre erhält L. immer wieder Pakete von seinen Agenten aus dem Nordosten des Regenwaldgebiets beiderseits des Kongo. Die Objekte sind meist unscheinbar, manche intakt und mit durchdringendem Harzgeruch, manche verdreckt und provisorisch repariert, nie aufgehübscht. Wer weiß, wo sie die letzten Jahrzehnte verbracht haben. „In den Dörfern“ behauptet L., und das scheint mir plausibel.

Mbole, Lengola, Metoko, Jonga, Kumu und andere

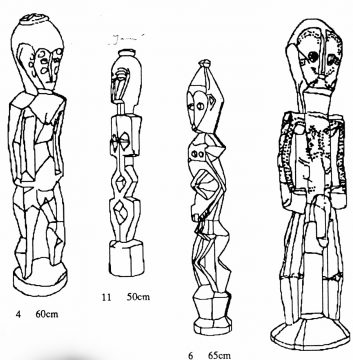

Felix: 100 Peoples …. pp. 110/111 METOKO : „Figures have multiple use. 6 : Kasimbi, placed in the initiation hut. 11 : some kalungu janus figures kept by lineage elders, .…“

Als Ituri, Maniema und Cuvette steht die Region in den Büchern. Die Stammesnamen sind beispielsweise Mbole, Lengola, Metoko, Jonga, Komo und andere. Die wissenschaftliche Literatur ist spärlich gesät. In den Kunst-Katalogen sind ihre Objekte recht zufällig gestreut. Das daraus resultierende Puzzle von Zuschreibungen und Erklärungen weckt keine Vorstellung eines Regionalstils, geschweige denn seiner Entwicklung im 20. Jahrhunderts. Die – etwa bei Felix : 100 Peoples … – hingeworfenen exotischen Bezeichnungen von Vereinigungen und Objekten bleiben ebenso stumm wie einzelne Stichworte zur traditionellen Verwendung. Da könnte nur Tervuren mit seinem dokumentarischen Schatz weiter helfen, und ein paar Zeitschriftentitel aus der belgischen Kolonialzeit, von denen ich nur hoffen kann, dass meine Bibliothek sie damals abonniert hat.

Große Figuren von radikaler Bauart

Bei verschiedenen Gelegenheiten habe ich ein paar Skulpturen erworben, die durch ihre Größe und Eigenart beeindrucken. Ihre Formen sind schlicht zu rechteckigen Blöcken gehauen worden. So befremdlich „unafrikanisch“, so „modernistisch“, so „technisch“ diese radikale Bauart zunächst wirken mag, sie liegt mitten auf dem Weg eines jeden afrikanischen Figurenschnitzers, der zunächst den Stamm mit der Hacke in nach Wunsch proportionierte Quader zurecht schlägt, bevor er die Rundungen des Körpers herausarbeitet. Und zwar dort, wo er sie braucht. Auch diese drei kantigen Körper zeigen unauffällige Rundungen, vor allem am Kopf, aber auch an Schultern und in Armbeugen.

Nr.1 und Nr.2 bilden ein Paar

Die beiden 80 und 63 cm großen und mit einer kräftigen Haut an Pigmenten und Harz versehenen Figuren stammen zweifellos „aus einem Dorf“, in dem sie lange miteinander gestanden haben müssen. Ihre jeweils ausgeprägten Eigenheiten machen aus ihnen ein sehr vitales Ensemble in der Spannung zwischen formaler Sperrigkeit („Blockstil“) und warmem farbigen Schmelz.

Die beiden 80 und 63 cm großen und mit einer kräftigen Haut an Pigmenten und Harz versehenen Figuren stammen zweifellos „aus einem Dorf“, in dem sie lange miteinander gestanden haben müssen. Ihre jeweils ausgeprägten Eigenheiten machen aus ihnen ein sehr vitales Ensemble in der Spannung zwischen formaler Sperrigkeit („Blockstil“) und warmem farbigen Schmelz.

Auf einer dicken Harzschicht, die nach L. (auch) Geister abwehren soll, sind weiße und rote Tupfen verteilt. Ich nehme an, dass die Harzschicht zur Ausstattung, zur Einkleidung gehörte. Auf dem Sockel ziemlich abgerieben. Das gilt für beide Figuren, der Turm ist außen stärker verkrustet, abgesehen von Stellen zwischen den Beinen und am Hals der 2. Figur. Mir fällt ein, dass der Schnitzer bloß den Rohling geliefert haben und schon die Harzschicht vom Zauberer aufgetragen sein könnte, die farbigen Tupfen ohnehin.

Figur Nr. 1 Der bisexuelle Turm mit vier Köpfen

Blockartig, scheinbar kunstlos, auch der Hals nur die Fortsetzung des Torso. Doch sind die Quader außen jeweils durch einen Hieb abgerundet, an den Armen stärker als an den Beinen. Die Mitte der Figur ist durch die Masse der Köpfe nach oben verschoben.

Die Frontalansicht wirkt breit, die Seitenansicht aufrecht und ‚stolz’. Das Körperschema mit seitlichen Armen und geraden Schultern ist anthropomorph.

Proportionen (vertikal): Runder Sockel: 5,5cm – Beine, Hüften 21cm – Torso 22cm – Hals, Köpfe 21 cm – Krone: 10

Die Krone über den vier Gesichtern hat einen gerundeten sechskantigen Grundriss, möglicherweise eine verschlossene Öffnung. Die Gesichter sind ausgesprochen streng, der Blick durch die stilisierten Augenschlitze nach innen gekehrt.

Die – unten abgeschnittenen – herzförmigen Gesichter sind nicht schematisiert. Bereits vor dem Harzüberzug sind zwei Augenbreiten und Mundtypen jeweils auf den Gegenseiten zu erkennen. Nach vorn und hinten sind die Münder gespitzt und die Augenschlitze schmaler, die Gesichter weiß; die an der Seite sind rot.

Figur Nr. 2 Der janusköpfige Bisexuelle mit großer leerer Mitte

Die Konzeption ist raffinierter, aber die Botschaft scheint auch eine andere zu sein.

Der Doppelkopf ist extrem plastisch und auffällig tief (15,5 bei einer Breite von 11).

Der Doppelkopf ist extrem plastisch und auffällig tief (15,5 bei einer Breite von 11).

Die herzförmigen Gesichter sind breiter als hoch ( 10,5 zu 8 ) und stark ausgehöhlt: Der Nasensteg steht 2 cm vor. Die parallelen Doppelstriche, welche die Augen bilden, sind geradezu üppig, der Mund ganz unten quadratisch und klein (1,5 cm). Das Gesicht auf der weiblichen Seite wirkt feiner. Woran liegt das?

Der Torso über dem kräftigen runden Sockel strebt noch lotrecht nach oben, aber der Hals bildet einen unauffälligen Winkel, und auf der Ebene des Kinns schaut das Männergesicht etwas nach oben, das Frauengesicht leicht nach unten. Die Krone sitzt naturgemäß schief darüber.

Die irritierende Zartheit verdankt sich einer abstrahierten Feingliedrigkeit, unauffälligen Rundungen und Abschrägungen bei klaren Kanten.

Im Vergleich zum ‚Turm’ 1 sind die Stege, aus denen der in der Mitte leere Torso besteht, noch dünner, sogar atemberaubend dünn. Die Arme und Beine vertretenden senkrechten Stege sind extrem schmal (3 zu 3,5/4 cm Tiefe) und wirken abgerundet zart. Kräftig erscheinen demgegeüber der Sockel, der Beckenbereich mit den hängenden Genitalien, der stämmige Hals, ein Quader von 5,5 mal 6 cm (Breite zu Länge).

Die Krone ähnelt einem Trichter, ist aber oben geschlossen, flach.

Proportionen (vertikal): Sockel mittig ansteigend bis 6,5 cm, Oberkante Hüfte 17,5, Schulterhöhe 15, Hals 6,5, Kopf 12, Krone 7 = 64,5 (bei 63 Höhe durch Rundungen)

Auch die Figur Nr. 3 hat geradezu ‚preußisches’ Gardemass!

Die hochgewachsene männliche Figur ist 84 cm hoch, erhebt sich auf

Die hochgewachsene männliche Figur ist 84 cm hoch, erhebt sich auf  einer schmalen Bodenplatte von nur 7 cm Stärke. Sie steht mit durchgedrücktem Kreuz wie eine Eins. Sie ist an den Schultern gerade mal 13 cm breit und sogar nur 5 cm tief. Sie wird dominiert vom mächtigen Kopf. Der Abstand zwischen Hinterkopf und Stirn ist 13 cm. Das Kinn ist vorgestreckt, der halb geschlossene Blick richtet sich leicht nach oben. Der kleine Mund ist geschlossen. Mitten auf dem Schädel sitzt eine Mütze in Form eines umgedrehten Kegelstumpfs.

einer schmalen Bodenplatte von nur 7 cm Stärke. Sie steht mit durchgedrücktem Kreuz wie eine Eins. Sie ist an den Schultern gerade mal 13 cm breit und sogar nur 5 cm tief. Sie wird dominiert vom mächtigen Kopf. Der Abstand zwischen Hinterkopf und Stirn ist 13 cm. Das Kinn ist vorgestreckt, der halb geschlossene Blick richtet sich leicht nach oben. Der kleine Mund ist geschlossen. Mitten auf dem Schädel sitzt eine Mütze in Form eines umgedrehten Kegelstumpfs.

Der Rumpf besteht formal aus vier Säulen, die durch zwei Querstreben auf einem kreisrunden Sockel verbunden sind. Dazwischen formt eine fünfte Säule von beeindruckender Breite und Länge den Hals.

Die Gesamtmasse der Figur nimmt von unten nach oben zu, ebenso werden die Abschnitte von unten nach oben länger. Das sind „afrikanische“ Proportionen. Bemerkenswert ist der im Profil sichtbare Spannungsbogen des Körpers, bemerkenswert, da der Torso sich aus schlichten Quadern aufbaut. Man möchte sagen: „Die Form“ besteht vor allem in der Haltung.

Nur das für die Gestalt Wesentliche ist – andeutungsweise – ausgearbeitet. Fassen wir zusammen, von oben nach unten:

- Eine Kopfbedeckung so abstrakt geformt wie ein ostafrikanischer Fez

- Das für die Metoko-Figuren typische herzförmige Gesicht mit abgeschnittenem Kinn,

- Plastisch hervortretende Bohnenaugen,

- Lange Nase mit schmalem Steg,

- Gespitzter Mund durch eine verbreiterte Oberlippenrinne.

- Der gesamte Hinterkopf ist leicht gerundet. Er ist durch eine leichte Rinne vom Hals abgesetzt, ohne die kraftvolle Linie des Halses abzuschwächen.

- Auch in der Frontalansicht geht der Hals direkt in Unterkiefer und Schläfen

Wenn bei formalen Reduktionen häufig Arme überflüssig erscheinen und stattdessen die Kraft der Körpermitte dominiert, so ist es hier umgekehrt. Die sich mittig etwas verjüngenden Arme begrenzen eine leere Mitte von der Breite des Beinabstands. Sie enden gerade an der abgesetzten Hosennaht, wo sie aufsitzen. Das und eine leicht vortretende Schulterpartie suggerieren eine militärisch stramme Haltung. Ein Dreieck für das Geschlecht ist in eindeutig abgesetzte schmale Khaki-Shorts eingeschnitten. Folglich steht die Figur wie üblich „breitbeinig“ vor uns.

Angaben zur Provenienz ! – Zweifel und eine plausible Erklärung

L. bietet mir die Figuren 1. und 2. zusammen an und schlägt – wie bei den Schreinfiguren der Yombe früher bereits – ein kleines Tischchen vor. Den Dorfnamen soll die Zweitfrau des Lieferanten in Kinshasa erfragen.

Email 11.10.2018: Hallo Detlev, das Dorf von Lengola Figuren ist LOSATIKULA.

Doch wo liegt dieses Dorf? Auf einem Zettel hatte er mir tags zuvor „Lengola. Groupement: EPULU. Collectivité Bambesa“ aufgeschrieben.

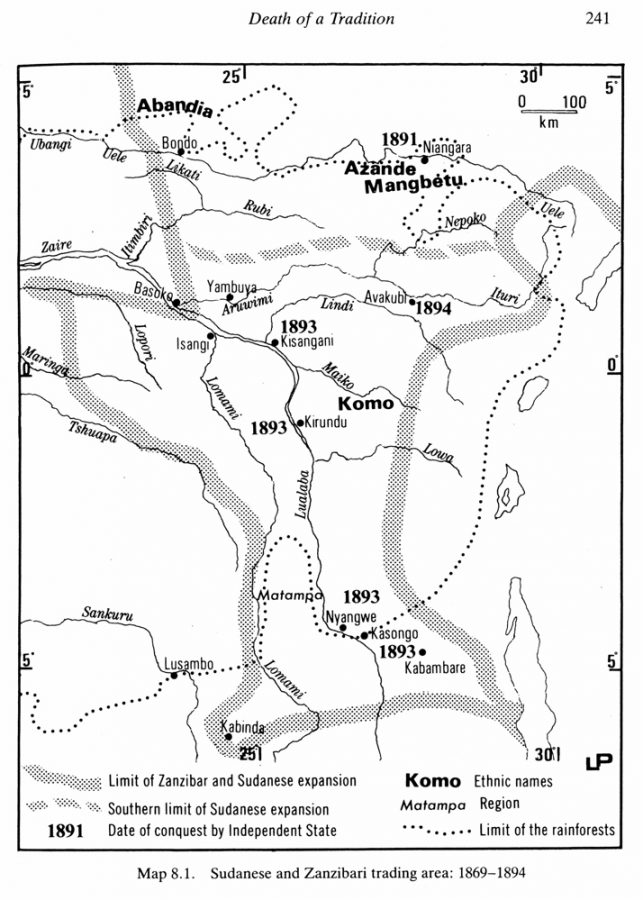

Bei Recherchen mit Google Maps fand ich zwar kein Losatikula, wohl aber die beiden übergeordneten Verwaltungseinheiten. Sie lagen freilich einige hundert Kilometer nördlich der auf diversen Kartenskizzen markierten Siedlungsgebiete der Lengola, ganz am Nordrand des Regenwaldes an den Ufern des Uele. – Ich bezweifelte als typischer Mitteleuropäer die gemachten Angaben als bloße Erfindung und ließ die Frage auf sich beruhen.

Wohl zu Unrecht, nachdem ich mir mit Jan Vansina ein Bild des halben Jahrhunderts zwischen 1865 und 1920 mache, von einander folgender Kriege, von Zerstörung, Tod und Vertreibung in der Region. Das passierte alles wohlgemerkt lange, bevor 1954 unser Frankfurter Zoodirektor Bernhard Grzimek das fantastische Okapi aus dem Urwaldidyll „Ituri“ in den Zoo geholt hat und ich mit „Okapi“ bei einer Aufnahmeprüfung glänzen konnte.

Und ob es nun versprengte „Lengola“ oder „Metoko“ waren, welche die Figuren dort – oder vielleicht doch anderswo – in den letzten Jahrzehnten in Ehren gehalten haben: Was macht das schon für einen Unterschied?

Jan Vansina ( in “Paths in the Rainforests – Toward a History of Political Tradition in Equatorial Africa”, London 1990) betont: Die meisten Geschichtsbücher verschleiern die Tatsache, dass dessen Eroberung 40 Jahre dauerte.

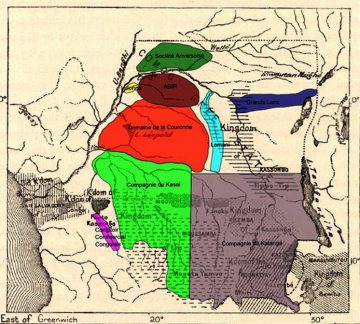

Die historische Karte von Claudine Vansina vermittelt von den Verheerungen zwischen 1865 und 1920 nicht einmal eine Ahnung – eher noch die daneben abgedruckte grelle Kartenmontage in Wikipedia.

Ich fasse zentrale Passagen aus dem 8. Kapitel zusammen: “Death of a Tradition” (239 – 247)

Das Wachstum der industriellen Weltwirtschaft förderte bereits im 19. Jahrhundert eine starke kommerzielle Expansion in das äquatoriale Afrika. (239) Die meisten Geschichtsbücher verschleiern die Tatsache, dass die Eroberung 40 Jahre dauerte. Eine Kombination aus Krieg, Zerstörung durch Feuer, Krankheit und Hunger tötete in diesen Jahrzehnten schätzungsweise die Hälfte der Gesamtbevölkerung.

1865 tauchten räuberische Milizen aus dem Sudan auf und setzten sich bis 1885 fest. 1869 gründeten Zanzibari die Station Nyangwe am Lualaba River. Unter dem legendären Tibbu Tip erreichte ihre Eroberung 1887 die Täler Uele, Ituri, Upper Lopori und Upper Tshuapa. Sie zwangen die Bevölkerung, sich in großen Dörfern niederzulassen und verhalfen dort den “Sultani“, jungen ehrgeizigen Männern zu Macht, denen die traditionellen Eliten wenig entgegenzusetzen hatten, um ein kollektives Gegengewicht zu bewahren. (242) Nach 1890 begannen bedeutende europäische Militäreinsätze und systematische Eroberungen im Regenwald. Vom unbarmherzigen Terror der Gummiunternehmen ging der stärkste Impuls zur Gewalt aus. Sie spannten auch die Armee des Staates ein, um den Widerstand der lokalen Bevölkerung zu unterdrücken. Manchmal wurden beträchtliche Truppenkontingente eingesetzt. Die Gummikriege dauerten im kongolesischen Teil der Regenwälder von 1893 bis etwa 1910. (244)

„Die Gewalt und völlige Zerstörungskraft solcher Kolonialkriege werden oft noch immer nicht richtig eingeschätzt“, schreibt Vansina. „Routinemäßig wurde Dorf für Dorf niedergebrannt, die Menschen flohen, manchmal jahrelang, in tiefe Wälder, in denen sie nur die elementarste Schutzhütten bauten und in hohem Maße von dem abhingen, was sie zum Essen sammeln konnten. Während der Kämpfe und unmittelbar danach waren die Verluste unter den Afrikanern hoch, jedoch starben später noch mehr an den kombinierten Folgen von Unterernährung, Überlastung und Epidemien wie Pocken, Masern, Ruhr und vor allem der an Schlafkrankheit. In einigen Bezirken dauerte die Phase der Eroberung Jahre. Der daraus resultierende Tribut an Krieg, Hunger und Krankheit war furchterregend. Die vertrauten alten Lebensweisen kollabierten unter den neuartigen Katastrophen. (244)

Vansina ist aber auch die Verknüpfung zur nächsten Phase der Kolonisation wichtig:

Die sich unmittelbar anschließende administrative Unterwerfung nahm den Afrikanern die Möglichkeit, eine auf den eigenen Traditionen fußende Antwort zu finden, wie das vorher möglich gewesen war. Von Anfang an arbeiteten alle Kolonialisten wie selbstverständlich daran, die fremden bürokratischen Praktiken aus Europa im Regenwald zu implementieren, ob es sich nun um die Erbfolge von Chiefs, den gleichen Rechtsstatus unter Dörflern, Ehegesetz und öffentliche Moral oder die Aushöhlung traditioneller Rechtsverfahren und -grundsätze handelte, die danach als ‚Gewohnheitsrecht’ etikettiert wurden.

Die Mission griff entschlossen zu allen ihr verfügbaren Mitteln, um die überkommene soziale Hierarchie und ihre Sanktionsgewalt zu schwächen oder abzuschaffen, sie trieb die Spaltung der Gemeinschaften voran, insbesondere die Entfremdung der jungen Generation.

Die Völker des Regenwalds fingen an, ihr eigenes kulturelles Erbe anzuzweifeln und Teile der fremden Tradition zu anzunehmen. Nur an ihren Sprachen hielten sie fest und damit an manchem älteren Inhalt, den die Sprache mit sich schleppte. Und so erlebten sie eine kulturelle Persönlicheitsspaltung.

Für Vansina waren die Traditionen der äquatorialen Gesellschaften Ende der 1920er Jahre nicht mehr als eine konservierte leere Hülle. (246-247)

Leider bricht Jan Vansina seine historische Darstellung vor der Widerstandsbewegung Kitawala ab, eine fremdenfeindliche vom nahen Weltende beseelte Pfingstkirche, aus den ‚Zeugen Jehovas‘ Amerikas hervorgegangen. Wie war deren Verhältnis zu den widerständigen Traditions-Vereinigungen Bukota und Bwami der traditionellen Eliten und zur 1902 unter den Azande entstandenen Mani-Sekte am Uele-Fluss? In den kommenden Jahrzehnten erfassten spirituelle Bewegungen ganz Zentralafrika und bereitete Kolonialverwaltungen und Katholischer Mission größte Sorge. Für die neu entstandene Unruhe steht auch Prophet Kimbangu und der Kimbangismus an der Kongo-Mündung (Kongo und Yombe, LINKS). Und diese Entwicklung hat bis heute nicht aufgehört. (LINK) – Vansinas Einschätzung solcher ‚hybriden‘ religiösen Bewegungen im 20. Jahrhundert ist als Krisensymptom wahrscheinlich nicht positiv.

Wenn wir den Blick wieder auf die Skulpturen richten, fragen wir uns: Was bedeutet dieser Hintergrund für das Verständnis der heute zugänglichen Bildwerke aus der Region? In anderen Regionen – etwa bei den westlichen Pende – mag ja eine folkloristische Säkularisierung im Maskenwesen für Entspannung gesorgt und zu formalen Neuentwicklungen geführt haben, wie Zoé Strother in entsprechenden Studien zeigt. Doch sie schreibt auch: “dass die Maskerade vollständig aus ihrem ursprünglichen rituellen Kontext entfernt wurde und die Skulptur tot ist.” („Suspected in Sorcery“ 1996,73) (LINK), aber die Figuren, von denen ich rede, sind ernst, wahrscheinlich so ernst wie einstmals die „traditionellen“.

Erlaubte Spekulationen

…… über einen Neubeginn in der figürlichen Kunst der Metoko, Lengola & Co.

Für mich verlangt die stilistische Besonderheit der Figuren nach Erklärungen

Nehmen wir an, den Metoko seien die professionellen Holzhandwerker weggestorben, da wäre technischer Minimalismus eine pragmatische Lösung für jeden gewesen, der neue Figuren herstellen sollte, gar noch große für gemeinschaftliche Zwecke. ‚Primitive‘ Anmutung war in Zentralafrika kein Hinderungsgrund, man denke an diverse Pfähle an sakralen Orten und andere nur rudimentär gestaltete Objekte.

Wie die gezeigten Figuren aber zeigen, könnte aus der Not ein Tugend, ein neuer Stil geworden sein, dessen Feinheiten zwar unauffällig wirken, aber deshalb nicht unwichtig sind, wie Sie an den Abbidungen bemerken können. Eine Sache für professionelle Schnitzer.

Da der militärische Aspekt an den Figuren, besonders Haltung und Körperlänge, nicht zu leugnen ist, bietet er eine zweite gestalterische Orientierung. Gewiss leisteten nicht nur die Tetela Söldnerdienste.

Generell kann aber auch eine moderne Ausstrahlung, welche an die ‚Technik‘ der Europäer und deren Materialien erinnert, gewünscht sein. Mir fällt spontan die Übernahme des westlichen Liegestuhlmodell durch Häuptlinge Zentralafrikas ein oder die äußerst beliebte flächige Dekorierung durch Polsternägel.

Vor allem ist aber an einen Typ Steckfigur zu erinnern, der die Kunst der benachbarten Lengola in allen möglichen Kunstbänden repräsentiert, ohne dass sein Bau irgendwo kunsthistorisch erörtert worden wäre: Aus jeweils sechs wie oberbayrische Stuhlbeine gedrechselten Stangen von meist sechzig Zentimetern Länge entsteht eine oft über zwei Meter hohe breitbeinige Figur mit erhobenen Armen. Die Konstruktion ist wenig stabil und kann ihre Zugehörigkeit zur europäischen Möbelfertigung nicht verleugnen. Nur die eingeschnitzten Hände, Füße und der plastisch gestaltete Kopf lassen sich als bedeutungsstiftende afrikanische Elemente betrachten. Die Erklärung, die Bestandteile würden zwischen den Zeiten der Verwendung zwischen den Dachsparren von Ritualhütten gelagert, reicht gewiss nicht aus, um den Einsatz dieser fremden Konstruktion zu erklären. Ich suche noch das Katalogzitat, dass der Typ erst im 20. Jahrhundert auftauchte.

Mit diesen Spekulationen muss ich Sie heute allein lassen. Hier ist es gerade kühl.

v. Graeve