Erstes Zusammentreffen im November 2018

– Eleganz! Anmut! Erotische Energie!

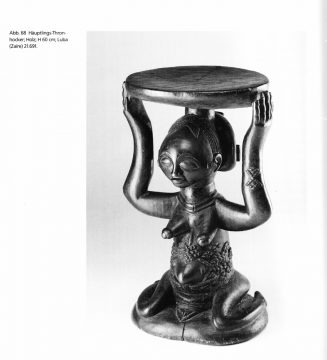

Von W. überraschend auf den Tisch gestellt. Im Gepäck mitgebracht. Für sich selbst reserviert. Passeport, wurde bei der Inthronisation eines Chief in der Hand gehalten.

Ich bin sofort hin und weg. Diese Anmut! Diese erotische Energie! Und für jedes Fluchtgepäck geeignet!

Ich entscheide mich sofort zu Hause, eine Mutter-und Kind-Figur mit Shankadi-Stufenfrisur wegzugeben, die ein halbes Jahr zuvor von allen Freunden als „schön“ gelobt worden war. In der Nachbarschaft der schönen Karyatide verblasst sie zu einem schlichten Teenager mit Baby auf dem Schoß, wie man es von den Yombe-Maternités zur Genüge kennt

Genauer hinsehen und genau beschreiben.

- Eine ausnehmend schöne Frau. Sie hat wunderbare Augenbrauen, ausdrucksvolle Augen, ein aristokratisch schmales Gesicht mit keck hervorspringender Nase und vollen Lippen. Sie trägt einen Armreif, zarte Gesichtsnarben, dazu drei Halswülste, auf engstem Raum plastisch aufliegende Brüste, Nabel und Schmucknarben. Darunter liegt das Geschlecht diskret aber ‚sprechend’ im Schatten. Die hellen Innenschenkel entspringen dort. – Es braucht mehr Worte, um diese Wirkungen zu beschreiben, als es Schnitte brauchte, um sie zu bewirken. Die Figur hat die Anmutung einer dunkel patinierten Kleinbronze. Nichts ist ‚hölzern’, selbst die beiden Teller oben und unten nicht.

- Die Radikalität von schlankem Kopf und Frisur, 9,5 cm lang, nur 4,5 cm breit (mit Ohren 6 cm)! Gesamthöhe mit beiden Tellern: 22 cm (vorn) – 21 cm (hinten)

- Der Schmuck: Tropfen oberhalb Nabel R&R cat. 97, 98, Sichelnarbe unter dem Nabel und zwei Armreifen am linken Arm

- Die Freiheit der langen Glieder mit der Beweglichkeit einer Shiva oder einer Spinne: die Arme sind länger und stärker als die Beine. Die starken und leicht angehobenen Oberarme von 14,5 cm Länge wachsen gerade aus den Schultern. Die Figur kniet nicht, sie steht nicht auf kurzen Beinen, sondern sie entblößt entspannt die Innenseiten ihrer langen Beine……. Die Füße stützen sich bloß auf die Fersen, die Auflagefläche des Steißbeins ist sehr klein. Welche Leichtigkeit!

- Daraus ergibt sich überraschend eine Szene in Momentaufnahme: Die Frau scheint sich gerade die runde Sitzschale auf dem Kopf zu justieren. Die rechte stützt die Platte, die linke Hand rückt eben das Kopfpolster zurecht , was die Platte leicht nach hinten absenkt und verschiebt.

Verwendete Literatur

Bei den Recherchen über mehrere Monate stieß ich auf ganz unterschiedliche Literatur. Deren Liste stelle ich zur besseren Übersicht voran – in chronologischer Reihenfolge .

- Agthe, Johanna: Luba Hemba – Werke unbekannter Meister, Bestandskatalog, Museum für Völkerkunde Frankfurt am Main 1983

- Kerchache, J. + Paudrat, J.L. + Lucien, St. : Kunst des schwarzen Afrika, deutsch Herder 1989

- University of the Witwatersrand Art Galleries, Annita Nettleton: The Collection of W.F.P. Burton 1992, darin: Barbara von Barsewisch: Female Status in Luba Art. S.39-49

- Dewey, William J. : Sleeping Beauties J.L. Joss Collection of African Headrests at UCLA p.69

- Neyt, Francois: LUBA – Aux Sources du Zaire, Musée Dapper, Nov. 1993

- Petit, Pierre: LUBA – Aux Sources …, Review in African Arts autumn 1996 pp.87-89, 96 African Arts (journal) -#59FF60

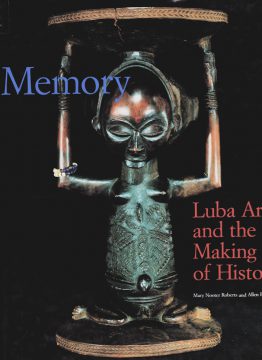

- Nooter Roberts,M. & Roberts, A. F.: Memory and the Making of History , MAA N.Y. 1996

- Roy, Christopher D.: KILENGI, afrikanische Kunst aus der Sammlung Bareiss, Kestner Hannover o.J. 1997

- Forkl, Hermann: Heil- und KörperKunst in Afrika, Linden Museum Stuttgart 1997

- Petit, Pierre: Art et histoire des Luba méridionaux Partie II – Ethnicité, histoire politique et ateliers sur les frontières sud du royaume, ANTHROPOS 100. 2005: p.17-33

- „Art from Zaîre – 100 Masterworks from the National Collection“ (IMNZ, Kinshasa & The African-American Institute s.1953) 1975, Katalog Joseph Cornet (im Nachtrag Aug. 2019)

Meinen Recherchen stellten sich wissenschaftliche Kontroversen ‚in den Weg‘. Die Hauptarbeit für die Redaktion bestand in Kürzung und Umgruppierung.

WEM DIENTE DER MINIATUR-HOCKER UND WOZU?

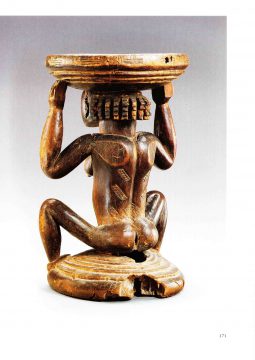

Mein Hocker ist 22 cm hoch. Da bietet sich ‚Nackenstütze‘ als Erklärung an, aber Nackenstützen nicht nur im Umkreis der Luba erfüllen mit einer rechteckigen Platte unter dem Kopf wenigstens ein Minimum an Breite und Ergonomie. (Beispiele in Dewey „Sleeping Beauties“ (4.)

Diese beiden Frauen sind übrigens ikonografisch interessant, wie sie stolz aufrecht stehen. Stellen sie etwa zwei Töchter der legendären Stammesmutter dar? (Siehe die ‚Normfiguren‘ unten und LINK)

Ein Feldfoto der 1920er oder 1930er Jahre gibt – unterstützt von zwei Textpassagen – eine Antwort auf unsere Frage.

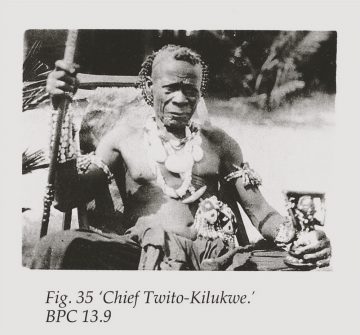

Der Bildausschnitt des Fotos von W. F.P. Burton (3.) Fig. 35) zeigt den sitzenden ‚Chief Twito-Kilukwe in vollem Ornat („in full regalia“) mit einem Würdestab in der einen und einer Karyatiden-Nackenstütze von vielleicht zwanzig Zentimetern Höhe in der anderen Hand. Das Stück macht einen eleganten ( „elaborately carved“) Eindruck, dabei verdeckt die Hand übrigens die untere Hälfte. Und das Foto wurde im Südwesten des ehemaligen Luba-Reichs aufgenommen.

Allerdings fielen solche Hocker dem Kolonialbeamten Collé, anfangs des 20. Jahrhundert gerade im Osten des Reichsgebiets auf:

Östlich des Zaire konnte man „in jedem gepflegten Haus einen kleinen Hocker für den Familienvater finden,mit äußerster Sorgfalt geschnitzt. In den meisten Fällen stellen diese Hocker eine hockende Frau auf einem runden Sockel dar.“

P. Petit (4.) zitiert aus dessen Monografie über die Luba (Les Luba, 1913: t. II? p.767)

Warum finden wir diese kleinen Hocker dann so selten in einschlägigen Literatur abgebildet? Ich vermute, sie waren früher für die Kolonialisten und europäischen Sammler nicht attraktiv genug im Vergleich zu den wirklichen Insignien der Macht. Wie man wohl an die so zahlreich gekommen ist? Na ja, eben Geschenke aller Art. Man kann dabei auch an die im Erbacher Elfenbein-Museum untergebrachten Staatsgeschenke deutscher Bundespräsidenten denken.

Auf der Suche nach stilistisch vergleichbaren Figuren

Der Blick hat schon längst nach Ähnlichkeiten gesucht, in Details, in Haltung und Gesamteindruck und schließlich in der Ausstrahlung.

Einem Hinweis von Johanna v. Barsewisch (3.) auf den Stil des „Meisters von Buli“ lohnt es nachzugehen. Dabei soll hier und bei den übrigen Beispielen der weit niedrigere Status meines Objekts keineswegs vergessen gehen. Ich möchte mich doch nicht lächerlich machen.

Beispielhaft für den Stil ist die plastische Fülle, sind fließende Formen des Körpers, welche die Dominanz des Kopfes als selbstverständlich und die ganze Figur als ‚realistisch‘ erscheinen lassen, und die Innerlichkeit des Gesichtsausdrucks.

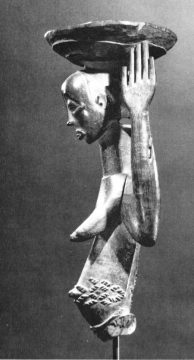

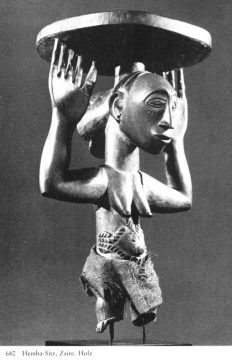

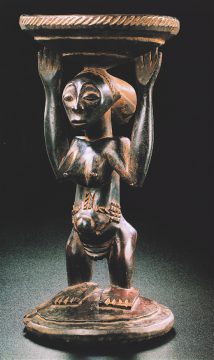

‚HEMBA‘ THRONHOCKER

Kerchache und Paudrat publizierten (2.; 1989) zum Beispiel unter den Nos. 680, 682, 683 drei eindrucksvolle Thronhocker der „Hemba“, bei zweien ist leider die Basis verloren. Leider ist „Privatsammlung“ jeweils die abschließende Provenienz-Angabe.

Betrachten wir No. 683 (leider nur in Seitenansicht) genauer:

- Das Abschneiden des Unterschenkels ist gewagt, jedoch sind die Beine nicht gequetscht, sondern heben den Körper vom Teller ab

- Am verlängerten schlanken Kopf sind Gesichtsschädel und Frisur ausgewogen. Es ist ein anderer Abschluss als das ‚klassische’ Luba-‚Kreuz’ vorstellbar.

- Das Gesicht ist fein und heiter und das schmale Kinn aufgerichtet

- Der Hals ist lang, aber die Haltung weniger aufrecht

- Der rechte Arm trägt (6 statt 2) Armreifen

- Die Brüste sind etwas steiler (ungleich 680 und 682), der Nabel prominent

- Alle diese Formen sind fließend

- Der Venushügel ist durch waagrechte Narben oder Falten geschmückt

Die Hände aller drei Hockerfiguren sind groß, sie tragen mit den Fingerspitzen, die Nabel sind prominent, die Schmucknarben der beiden ersten sind meinem Stück durchaus verwandt. Die Arme und Hälse sind lang. Auch diese Gesichter sind fein und heiter, no. 680 hat eine ebenso rund vorgewölbte Stirn.

Die Angabe „Hemba“ erscheint unproblematisch, liegt doch deren Siedlungsgebiet im Nordosten, also genau in der Richtung, aus der der „Meister von Buli“ (nicht bloß laut F. Neyt (5., p.11.) und andere Meister ihre Kunst „gelernt“ haben sollen.

HEMBA-FIGUR AUF KALABASSE (NACHTRAG Aug. 2019)

In „Art from Zaîre – 100 Masterworks from the National Collection“ (IMNZ & The African-American Institute) 1975, ist die no.88 auf S.120 als repräsentativ für die „Hemba“ Damals plante Diktator Mobutu Sese Seko den Bau einer Museumsinfrastruktur für das ’nationale Kulturerbe‘ im Kongo und förderte den Erwerb im Lande noch verbliebener traditioneller Objekte. Die Ausstellung in den USA sollte internationale Unterstützung für sein Projekt mobilisieren. Der Begleittext betont eigens, dass der „Hemba style“ endlich vom „Luba style“ unterschieden werden müsse, aber zugleich auch von der Kunst der benachbarten Kusu. (118) Als Herkunft ist die „Kongolo zone“ (Siehe unten auf der Karte!) angegeben.

Als typisch für „Hemba style“ werden die Schönheit der Posen und die Heiterkeit im Ausdruck bewundert. (118) Mit 27cm ist die abgebildete Figur nur etwas größer als die Hockerfigur (21-22 cm). Umso interessanter ist die ästhetische Verwandtschaft.

- Bereits der Katalogtext erwähnt die Schmucknarben („habituelles“, „common on female figures“) auf dem Spitzbauch und am Rücken. Am Rücken unterscheiden sie sich in der Form, aber nicht in der Übertragung auf das Holz. Ähnliches gilt für das Muster im Haarband über der gewölbten Stirn.

- Die Formen des Kopfes sind harmonisch gerundet, Augenbrauenbögen und Nase sind fein, der Blick wendet sich nach innen.

- Drei anmutige Speckröllchen schmücken die langen Hälse.

- Lange nach unten gerichtete Brüste erregen als kraftvolle Einheit mit dem nach vorn strebenden Nabel unsere Aufmerksamkeit.

‚LUBA‘ UND ‚SONGYE‘ THRONHOCKER

Unter den zahlreichen ‚Luba‘-Karyatiden-Hockern und anderen Frauendarstellungen stechen die beiden einer stehenden Frau („with its bold conception of the human form“, (7.: p.154, zu cat 60) hervor.

Das Modell scheint mir weniger „gewagt“ zu sein als vielmehr eine Übernahme, wofür z.B. Kerchache und Paudrat (7.) no.724 eine entsprechende Songye-Figur in deren kantigerem Stil zeigen. >

‚LUBA‘ AMTSSTAB

„Memory …“ (7.: Kat .6A S. 33, Ausschnitt p.150) zeigt das Detail eines Amtsstabes , der wie alle ein Unikat ist, das den genealogischen und persönlichen Hintergrund eines bestimmten Würdenträgers in Details repräsentiert, also Prestigeobjekt, eins der Regalien und Dokument.

Uns soll hier die Gestaltung der gezeigten Kleinfigur interessieren: Der Kopf und sein nach innen gerichteter Blick, hervortretender Nabel und die Verteilung der Schmucknarben, die offene Scham, eine lockere Sitzhaltung und entspannt aufliegende Füße. ( wie immer BILD ANKLICKEN!)

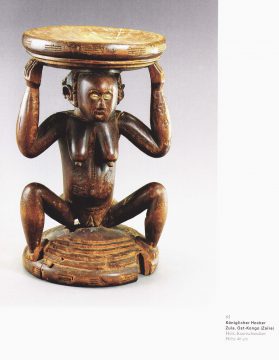

‚ZULA‘ THRONHOCKER

Eine innere Verwandtschaft zum Realismus des Miniaturhockers ist bei einem „Königlichen Hocker der Zula“ in Haltung, Ausstrahlung und dem Teller (Höhe 46 cm). p.364 spürbar:

Kommentar im Werkverzeichnis des Katalogs „Kilengi“ S. 364:

Dies ist eine Zula-Version der großen Throne der Luba, Hemba und anderer Völker, die politisch mit den Luba im Südost-Kongo (Zaire) zusammenhängen. Die Zula werden manchmal wegen ihrer engen Beziehung zum Luba-Reich die Luba-Maniema genannt. Wie allen Völkern, die Alliierten der Luba wurden, schickte man Kunstgegenstände, die grundlegende Vorstellungen der Luba-Herrschaft zum Ausdruck brachten, aus der Hauptstadt an die Verbündeten, um damit mit Friedens- und Kooperationsverträge zu besiegeln. Die Zula leben entlang dem Ostufer des Lualaba flußabwärts der Hemba und nördlich der Luba. Im 19. Jahrhundert waren sie häufig Bundesgenossen arabischer Sklavenhändler von der Suaheliküste, … verbündeten sich mit… Tippu Tip. (Felix 1987,S.210 -„100 Peoples…“) – Felix erwähnt islamische Konversion mit ikonoklastischen (griech. „bilderzerbrechenden“) Bewegungen, denen am ehesten noch die Throne entgingen.

Dann werden stilistische Eigenheiten vermerkt:

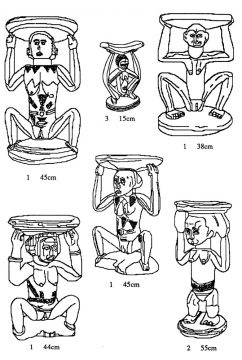

„Zula-Throne kann man – im Unterschied zu denen der Luba und Hemba – an der charakteristischen Auswärtsstellung der Beine erkennen, sodass die nach oben gestreckten Arme deren Ellenbogen fast die Knie berühren, ein gespiegeltes W-Muster bilden. Das Beispiel belegt das gerade nicht, ebensowenig wie vier von fünf Zeichnungen bei Felix. Inzwischen glaube ich in der Spreizung des Geschlechts in Verbindung mit den erhobenen Armen eine Geburtsstellung zu erkennen, eine andere als in der ‚höfischen Norm‘ gezeigte , ‚Geburt im Knien‘, in der die Unterschenkel meist unschön gequetscht erscheinen (Forkl (9.) Er zitiert aus Kuntner,Liselotte:1995 „Die Gebärhaltung der Frau“ in: Curare, Sonderband 8,S.235-43)

ZUM VERGLEICH: ZWEI FIGUREN DER HÖFISCHEN NORM

Unnötig erscheint mir bei dieser „Zula-Version“ der allgemeine Hinweis auf Kunstgegenstände …. aus der Hauptstadt, wohl ein Reflex der wissenschaftlich umstrittenen These (Francois Neyt; 5.), die Zentren des Königtums seien selbstverständlich auch die Zentren der künstlerischen Kreativität gewesen.

An den abgebildeten Vergleichsstücken sehen wir Einflüsse der Nachbarn und Verbündeten auf die Luba-Kunst: Songye und Zula im Nordwesten, Hemba im Osten. Sie unterscheiden sich wie meine Miniatur-Karyatide deutlich von dem, was als königliche Norm überall im Gebiet des ehemaligen Luba-Reichs verbreitet war und aus zahllosen Abbildungen bekannt ist:

EIN UND DIESELBE BOTSCHAFT DER THRONHOCKER: DIE GEBÄRENDE

Pater Francois Neyt formulierte die Botschaft aller die Throne tragenden Karyatiden-Frauen 1994 unübertrefflich:

Die Vorstellung der Bildhauer-Ateliers wird uns die Orte enthüllen, an welchen die Frau <die Tore des Himmels durchbricht > und die furchterregende Energie der königlichen Geister den Lebenden übergibt. „(25)“ Die Darstellung der Frau ist in der Kunst der Luba allgegenwärtig. Durch sie manifestiert sich der Vorfahre wieder im Kind, wodurch der Wahrsager, der Priester, der Prophet Mbudye und der Mwana Vidye in die Welt gesetzt werden. Die Luba anerkennen, dass der weibliche Körper ein Gefäss ist, würdig, einen Geist zu empfangen, und dass eine Frau der Wohnsitz der großen Geister ist … „ (25) – Pater Francois Neyt bringt mit seiner pathetischen Formel nicht nur die orthodoxe katholische Tradition auf den Punkt, sondern grosso modo – wenn wir die Duldung von Doppelmoral in Rechnung stellen – auch die der Luba-Eliten.

Ich habe erst nach dem medizin- und kunstethnologischen Katalog des Linden-Museums (9) realisiert: Es handelt sich auf jeden Fall häufiger als man denkt, um Geburtsszenen mit variierenden Gebärhaltungen! Zur abgebildeten Thronhocker-Figur der Luba im Linden-Museum steht 1902 im Inventarbuch : Die eigentümlich sitzende Stellung und die besondere Nachbildung der Geschlechtsteile, wie die geradeaus stehenden Brüste, scheinen darauf hinzudeuten, dass die Frau die Stellung einer Gebärenden einnimmt. Forkl recherchierte, dass Colle immerhin von den benachbarten Luba-Hemba, deren Kultur ganz der der Luba gleiche, schreibt: Um zu gebären, kniet die Frau indem sie halb auf einem Bänkchen sitzt. Er ergänzt: Zwei Fotos einer gebärenden Zulu-Frau in Kuntner (1995) bilden zudem exakt die Haltung ab, die unsere Luba-Figur einnimmt – einschließlich der erhobenen Arme, die eine Anspannung der Muskulatur und damit „die geradeaus stehenden Brüste“ bewirken.

Konventionelle Zwänge in der Gestaltung ranghoher Kultobjekte und Herrschaftsinsignien sind allgemein verbreitet. Auf der anderen Seite lassen sich aber auch Vielfalt und Freiheiten familiärer oder individueller Figuren feststellen, nicht bloß bei den Nkishi und Nkisi der Songye und Kongo! Die Autorin des Katalogbeitrags Female Status in Luba Art (3.), Susanne v. Barsewisch vermutet denn auch, dass Miniatur-Hocker eine „privatere Funktion“ hatten als die offiziellen Karyatiden-Hocker, nämlich „die legitime Autorität bloß anzudeuten“:

„Die weniger öffentliche Natur dieser kleinen Schnitzereien erklärt den höheren Grad an formalem Einfallsreichtum im Vergleich zu den Karyatidenstühlen. Größere Formfreiheit und künstlerische Erlaubnis haben das sehr hierarchische Bild zeitloser Autorität ersetzt, die in den Hockern dargestellt wird.“ ( p.46)

Wir sollten vielleicht klären: WER WAR (UND IST) ÜBERHAUPT „LUBA“?

Pierre Petit belegt, wie weitgefasst und wie pragmatisch überhaupt die Bezeichnung „Luba“ angewandt wurde und wird. Ich zitiere in geraffter Übersetzung Passagen zu Beginn einer Studie von 2005 (11.; p.17/18) :

p.17

Jeder, der bereits historische Recherchen in afrikanischer Kunst betrieben hat, kennt die extreme Seltenheit von Quellen, welche erlauben, die Werke einer früheren Epoche zu re-kontextualisieren. Nur auf Grund reicher Notizen des Sammlers Peeraer konnte Frans Albrechts 1940 zum ersten Mal eine Serie homogener Werke demselben „Meister“ zuordnen. Er identifizierte einen „Stil von Buli“ einem Ort im Nordosten des Kubalandes.

Auch dank der Forschungen Peeraers konnten vergleichbare Ergebnisse im Südwesten des Luba-Gebiets bei Figuren aus den Dörfern um die Mission Lwabo erzielt werden. Als ansässige Gruppen nannte er unter anderem auch p.17/18 „Shyankadi“.

Pierre Petit formuliert zunächst historisch-soziologisch einen „Stammesbegriff“, der in seiner Offenheit für eine Komplexität und Dynamik einlöst, an der ein auf kunsthistorisch ermittelte exklusive ‚Stilmerkmale‘ fixierter Begriff – wie der von Francois Neyt (1994, 5.) – scheitern muss – Siehe Petits methodologisch fundierte und detaillierte Kritik in (6.)

p.18

Während ihrer Interaktionen im Laufe der Geschichte errichten menschliche Gesellschaften zwischen sich identitäre Grenzen und heben sie auch wieder auf. Diese können als „ethnisch“ qualifiziert werden, wenn die Unterscheidung zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern subjektiv sich auf Darstellungen beruft, welche Ursprung oder Kultur beinhalten. Das Erscheinen des Kolonialstaat hat zweifellos vorkoloniale Begriffe wie „Luba“ verändert, aber sie verändern sich noch jetzt.

Der Name Luba ist seit dem 18. Jahrhundert belegt, und zwar für große Teile der Bevölkerung im Norden der Provinz Katanga, die im Umkreis des bis ins 19. Jahrhundert expandierenden Luba-Reichs das Kiluba als Verkehrsprache teilten.

Als Privileg verstanden, war ein Luba nur, wer mit dem institutionellen oder geografischen Zentrum des Reiches verbunden war, ob nun königlicher Würdenträger oder Bewohner um die großen Reichsstädte südlich von Kabongo.

Die weitere Verbreitung dieses Volksnamens verdankte sich sowohl der Expansion des Königreichs wie auch seinem ideologischen Prestige, das es heute immer noch in den kollektiven Erinnerungen genießt, bis zu dem Grade, dass Gruppen aus dem Maniema oder sogar in Sambia bei bestimmten Gelegenheiten den Titel eines „Luba“ einfordern, ganz so, wie man während des europäischen Mittelalters im ganzen ehemaligen Römischen Reichs und darüber hinaus den Titel eines „Römers“ einfordern konnte.

Vergessen wir nicht, dass die kolonialen Autoritäten die Tendenz förderten, ohne dass dem die lokalen Identitäten unbedingt entsprachen.

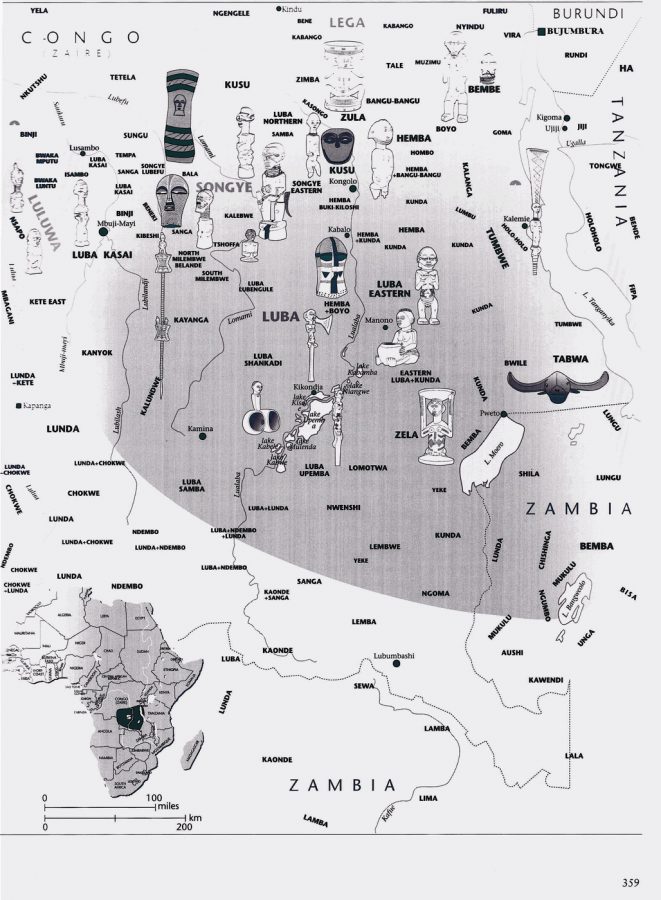

Wenn man die üblichen ‚Stammeskarten‘ durchsieht, findet man mehr oder weniger Grenzziehungen, aber ganz unterschiedliche und unvereinbare. ‚Ethnien‘ der einen Karte fehlen in der anderen, dafür erscheinen neue Namen. Eine pragmatische Lösung für die ‚Luba‚ erscheint mir die Karte in KILENGI (S.359 Charles Meur!) zu bieten, die völlig auf ethnische Grenzziehungen verzichtet. Leider sind natürliche Orientierungen nur schwach hervorgehoben: der Lualaba in der Mitte und die Seen des Ostafrikanischen Grabens im Osten.

Die Frisur – Doch ein Hinweis auf die Herkunft??

Erst auf einem Feldfoto des Missionars W. F.P. Burton (3., Fig. 51, p.57) ‚erkannte‘ ich die Frisur meiner Figur nach langer Suche bei einem Häuptlingsstuhl. Sogar die Region war angegeben: Kinda im Südwesten. Und Annita Nettleton kommentierte 1992: ‚Note arrangement of the hair (as worn by the Bene Sambuntande clan today‘ – War das ein Hinweis auf die Herkunft meiner Karyatide überraschend doch aus dem südlichen Zentrum des Reiches?

Der nun bereits erwartbare Kommentar von Pierre Petit am 7.3. war : “ I cannot give you a clue for your question. The hairstyle is very simplified on the statue, which in my view makes the comparison even more difficult.

Best regards, Pierre Petit…„

Dann erinnerte ich mich auch an eine ergänzende Feststellung im Katalog, dass sich Haarmoden schnell verbreiteten, dass damals Frauen von weither zu den trendigen Modellen pilgerten, um sie zu kopieren.

.